首页 > 医疗资讯/ 正文

近日,香港嘉诺撒医院林逸贤教授、黄文灏教授团队成功完成香港地区首例全降解封堵器植入术,成功为一名大型膜部瘤室缺患者实施封堵治疗。此前,香港地区已成功开展可降解PFO封堵器植入手术,此次进一步拓展至复杂室缺领域,标志着香港在可降解介入封堵技术应用上迈出了更加坚实的一步。作为一项里程碑式进展,此次手术不仅实现了香港地区全降解封堵器的"零突破",更为两岸三地在结构性心脏病介入治疗领域的技术协同与前沿探索贡献了宝贵实践经验。

1 病例分享

患者男性,34岁。

现病史:患者心脏彩超示“室间隔缺损”,平素易感冒,平日无口唇、四肢末端紫绀,无夜间呼吸困难和端坐呼吸,无晕厥、黑矇史,其生长发育与活动耐量较同龄人差。

2 临床策略

术前超声诊断

室间隔膜周部见回声缺失,约7.1×6.7mm。

选伞考量

大型膜部瘤室间隔缺损,考虑选择ABFDQ Ⅱ 10-14的全降解封堵器,10F可降解鞘,结合心腔内超声进一步判断封堵器型号的选择,并在ICE下进行膜部瘤室缺封堵。

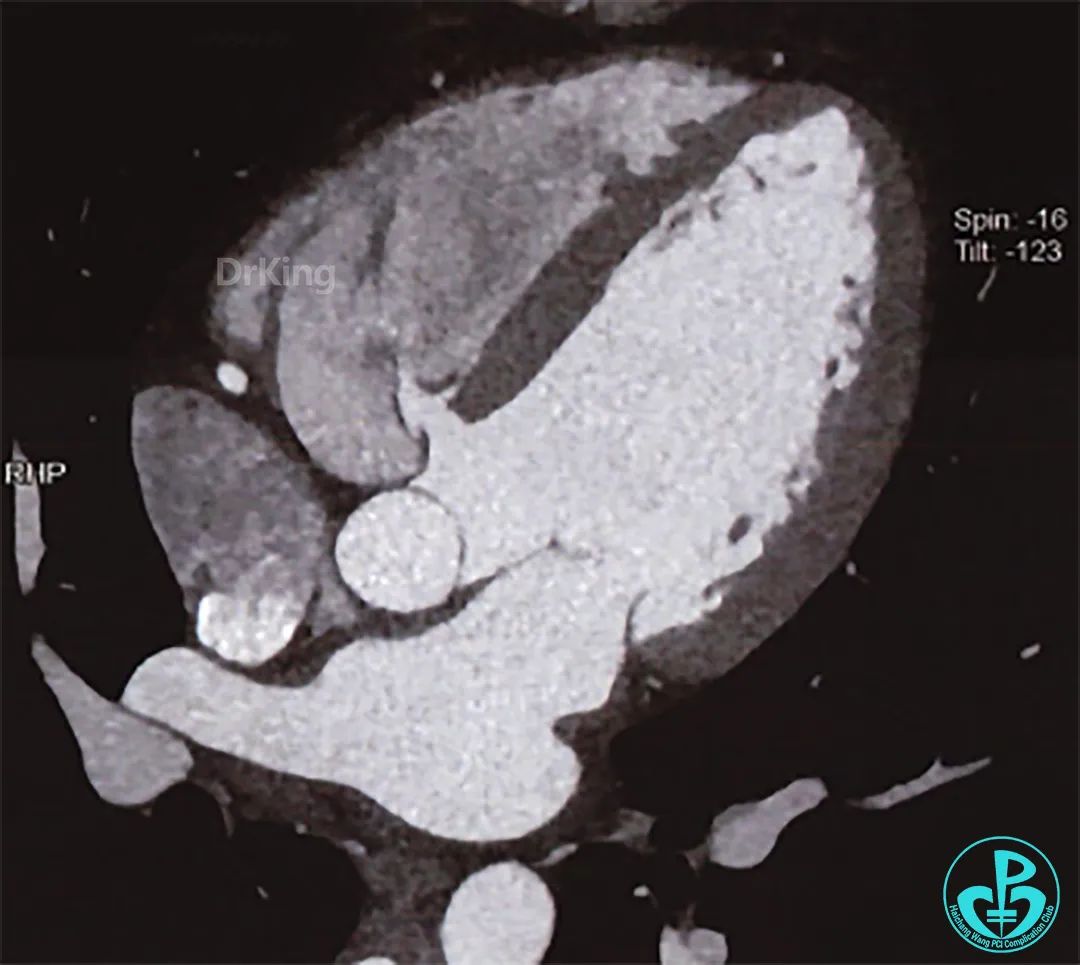

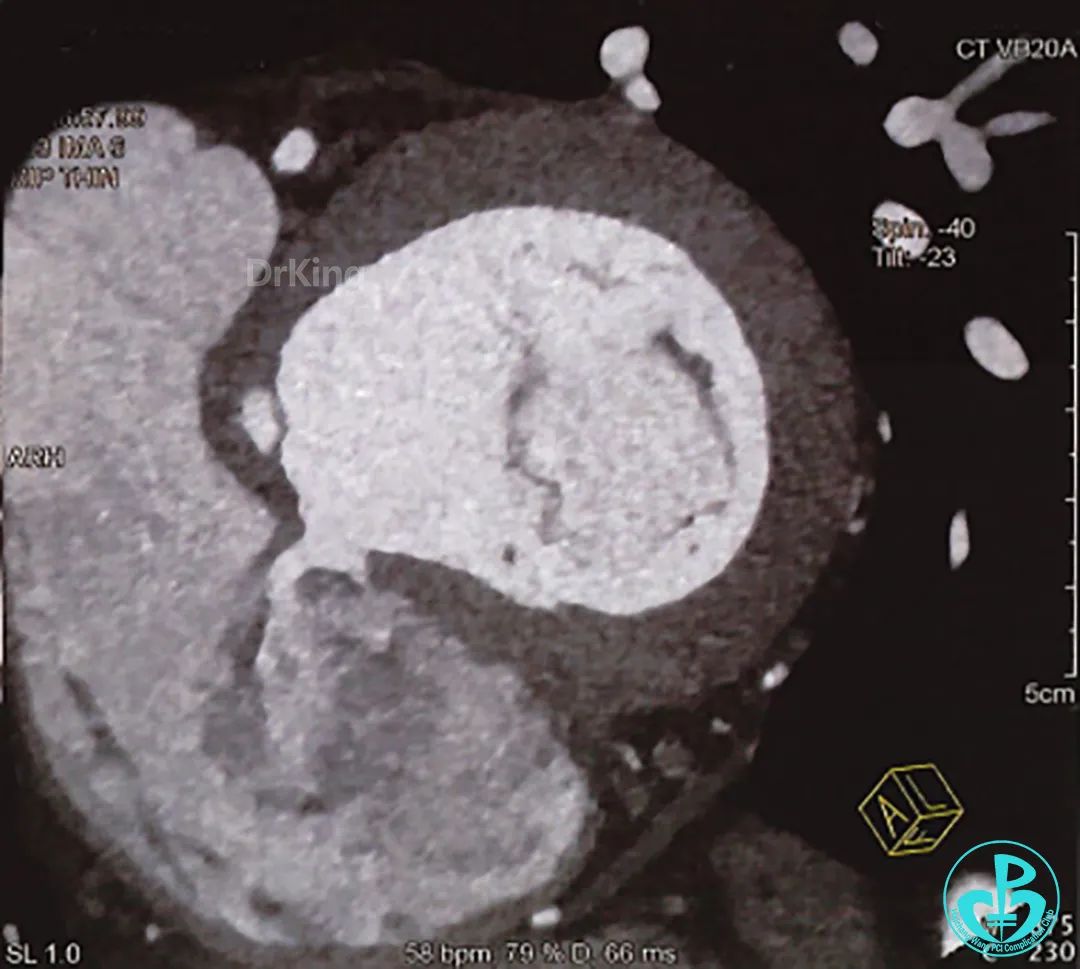

术前CT全方位判断室缺位置、形态及大小:

3 手术过程

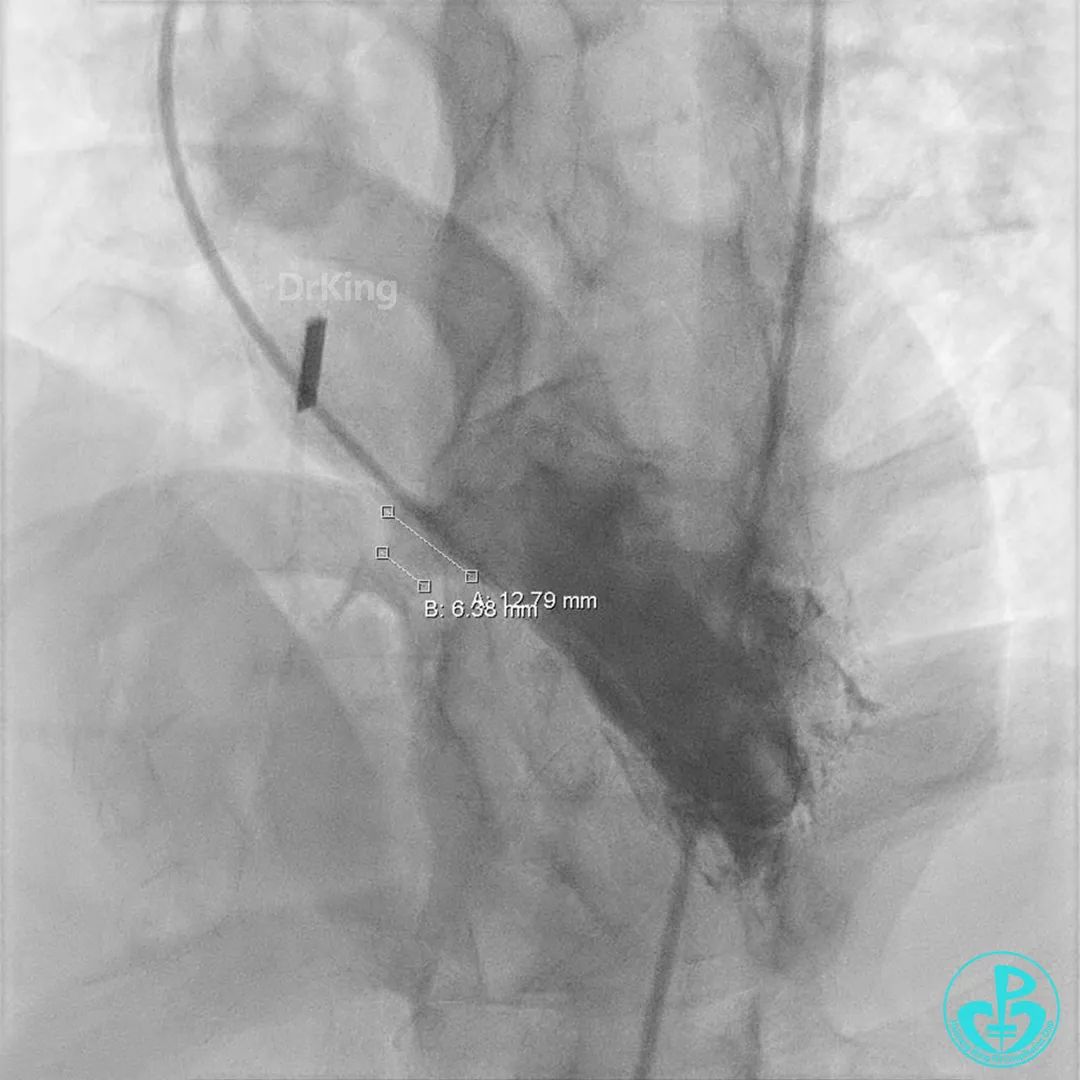

术中造影

结合实际术中造影,为大型膜部瘤室间隔缺损,左室入口直径12.79mm,右室出口直径为6.38mm,选择腰部直径为14的全降解封堵器进行封堵。

封堵器装载

建立动静脉轨道

由导丝建立完整动静脉轨道,以便后续手术沿导丝轨道将全降解封堵器系统鞘管送入左心室。

左盘展开

右盘展开并左右盘面骑跨于室间隔两侧

ICE下多切面观察封堵器形态及瓣膜活动状况

封堵器骑跨于室间隔两侧,周围瓣膜正常摆动。

锁定封堵器后观察位置形态

锁定后可见位置形态完好,盘面平整,扣合良好,无周围瓣膜影响。

封堵器完全释放后位置、形态观察

封堵器完全释放后盘面平整,呈“工”字型骑跨于室间隔两侧,未见瓣膜影响。

4 病例小结

1. 成人膜周部室缺具有解剖复杂、自然闭合率低、易合并瓣膜病变等特点。介入治疗是首选方案,但需严格评估缺损位置、血流动力学状态及并发症风险。膜部瘤型室缺位于室间隔膜部,靠近主动脉瓣和三尖瓣,常累及房室传导系统(如希氏束)。长期缺损可能导致三尖瓣隔瓣粘连、瘤样形成,或主动脉瓣脱垂。

2. 膜部瘤常呈“囊袋状”,入口和出口可能不一致,需通过超声或造影明确实际分流口位置和数量。此外瘤体可能掩盖真实缺损大小,导致封堵器选择不当。膜部瘤的瘤壁通常较薄,缺乏坚固的肌性边缘,封堵器难以稳固锚定,易发生残余分流以及移位或脱落。同时封堵器压迫可能术中引发完全性房室传导阻滞,术后一年内可能受金属封堵器的影响而出现主动脉瓣或三尖瓣反流的情况。

3. 常规介入手术过程中,使用传统金属封堵器封堵膜部瘤室间隔易磨损主动脉右冠瓣,导致瓣膜反流,夹持力度过大会导致心脏传导阻滞。反流不仅影响心脏功能,还可能增加手术后的并发症风险。膜部瘤常呈不规则囊袋状,全降解封堵器具有良好的材料柔顺性,可更好地适应瘤壁动态变化,减少封堵器移位或残余分流,避免磨损,减少对瓣膜的影响,降低反流。

4. 传统金属封堵器永久存留体内,可能造成远期瓣膜磨损、金属疲劳或过敏反应,而全降解封堵器在完成内皮化后逐渐吸收,最终由自体组织替代,减少异物相关并发症。膜部瘤邻近希氏束,金属封堵器的刚性结构可能持续压迫导致迟发性房室传导阻滞。全降解材料生物相容性更好,可减轻对传导系统的机械刺激。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)