首页 > 医疗资讯/ 正文

37岁的李女士(化名),本来身体一直挺好,没想到从一年前开始,反复低烧、全身乏力,刚开始以为是小感冒,随便吃点药就缓了。可这一年下来,发热没彻底好过,整个人一天比一天没精神。

直到最近,一次受凉后,她突然咳嗽、气短得厉害,连平时走路都喘得不行,被家人紧急送到医院。CT一查:肺炎、胸腔积液,连肝功能也出问题了!当地医院治疗几天也没好转,只能转到大医院继续查。

医生仔细一看李女士:皮肤暗沉发黑,手上还有奇怪的瘀斑,双腿也肿了——这不像单纯的肺炎。进一步完善检查后,发现她肝脏出了大问题!

真相大白

面对抗核抗体阳性、免疫球蛋白升高、补体下降等线索,医生一度怀疑是自身免疫性肝病。然而,激素治疗1周后,病情没有明显好转!就在诊断陷入僵局时,另一个重要线索被抓住了:铜蓝蛋白严重下降,血清铜偏低,而24小时尿铜竟高达686 μg/24h↑!医生立即联想到一种被称为“隐形杀手”的遗传病——肝豆状核变性(Wilson病)。

虽然裂隙灯检查K-F环阴性,头颅MRI也未见异常,但最终基因检测发现ATP7B基因突变。真正的元凶,不是免疫系统,而是——体内铜代谢紊乱,铜慢性中毒,悄悄摧毁了肝脏!最终确诊:肝豆状核变性(Wilson病)!

什么是肝豆状核变性?

肝豆状核变性(HLD),又称Wilson病(WD),是因铜转运ATP酶β(ATP7B)基因突变而导致的铜代谢障碍性疾病。该病临床表现复杂,主要为肝脏和神经系统病变,易漏诊、误诊。

WD可在任何年龄发病,主要以儿童、青少年多见,5~35岁多发,发病年龄< 10岁的患者多以肝病症状首发。性别方面,男性和女性患病率相当。有研究结果显示,表现为神经精神系统症状的WD患者中,男性相对多见,且发病年龄更小;肝脏症状WD患者中,女性较为多见。我国尚缺乏全国性流行病学调查资料。

临床表现

WD患者临床表现多样,因受累器官和程度不同而异,主要表现为肝脏和/或神经系统受累。肝脏受累为主要表现的WD发病相对较早(> 2岁就可能发病),神经系统病变常较肝病晚10年出现(通常> 15岁)。此外,还可出现眼部异常、溶血、肾脏损伤、骨关节异常等多种临床表现。

(一)肝脏表现

肝脏是WD最常累及的器官之一,患者在诊断时通常都存在不同程度的肝损伤,轻者可只有组织学损伤。根据轻重程度以及病程长短不同,临床上可表现为无症状、急性肝炎、急性肝衰竭(ALF)、慢性肝炎、肝硬化等多种形式。

(二)神经精神系统表现

神经系统的常见表现有:肌张力障碍、震颤、肢体僵硬和运动迟缓、精神行为异常及其他少见的神经症状。

(三)眼部表现

K-F环是铜沉着于角膜后弹力层而形成的绿褐色或暗棕色环,是WD的典型特征之一。K-F环反映铜在中枢神经系统的蓄积,经驱铜治疗后,可逐渐消散。

(四)溶血

WD可因过多的铜离子损伤红细胞膜而发生Coombs阴性的溶血性贫血。溶血性贫血可急性发作,也可呈阵发性或慢性病程。

(五)其他表现

WD还可以引起肾脏、骨关节等其他器官组织损害。肾损伤以肾小管损伤为主,骨关节病并不常见,可表现为骨质疏松症、骨软化症、自发性骨折、佝偻病。

诊断

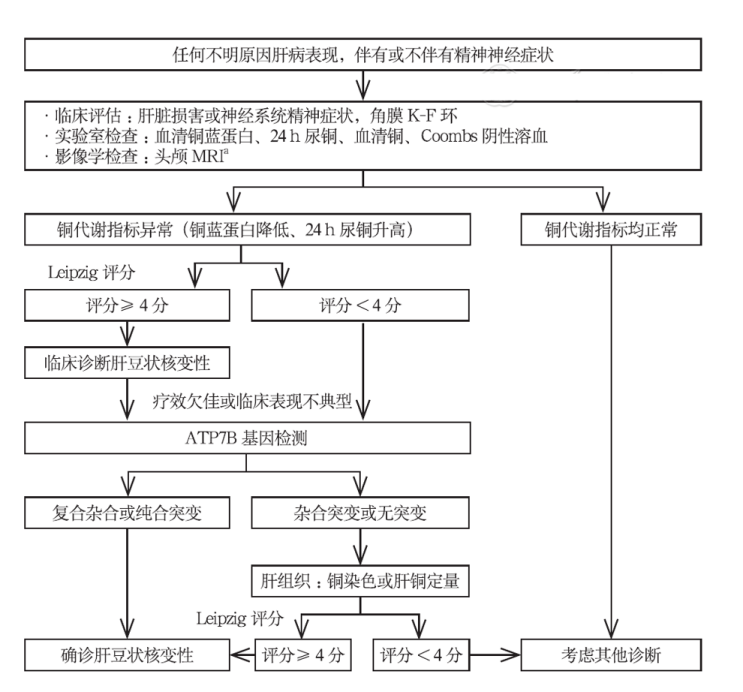

基于临床实用及便捷性,考虑到基因检测已逐步普及应用,肝活检有创、肝组织铜分布的不均一性,推荐按照图1的诊断流程、分步骤进行评分,一旦总分≥4分,即可确诊并启动治疗。

治疗

WD治疗原则是尽早治疗、个体化治疗和终生治疗。

WD是可用药物治疗的遗传代谢性疾病,其长期预后取决于治疗的早晚。治疗越早,损害越轻,预后越好。WD一经确诊,即应尽快开始药物治疗。

WD治疗一般分为初始治疗和维持治疗,但两者并无严格定义。一般经过6~12个月初始治疗,患者临床症状和生化指标异常趋于稳定后,即可进入维持治疗。

参考资料:

[1]中华医学会肝病学分会遗传代谢性肝病协作组. 肝豆状核变性诊疗指南(2022年版). 中华肝脏病杂志,2022,30(01):9-20.

[2]Sandahl TD , Laursen TL , Munk DE ,et al. The prevalence of Wilson's disease: an update[J]. Hepatology, 2020,71(2):722-732. DOI: 10.1002/hep.30911

[3]姜红榴,刘伟,周悦,等. 肝豆状核变性1例. 中国临床案例成果数据库,2024,06(01):E2634-E2634.

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)