首页 > 医疗资讯/ 正文

春天一到,万物复苏,人却萎靡,俗称“春困”。再加上午饭吃得饱饱的,碳水上头,困意简直是踩着点儿来报到。数据显示,超过67%的人都有午睡的习惯,似乎只要闭上眼眯一会儿,就能满血复活,继续冲锋陷阵。从学生到职场人,午睡仿佛成了“全民充电仪式”,谁不打个盹儿,好像都亏了自己一次“重启”的机会。

然而,看似“无害养生”的午睡却暗藏“高风险陷阱”——午睡的频率和时长稍有不当,就可能让本该是“回血”的休息,反倒成了“扣血”的隐患。

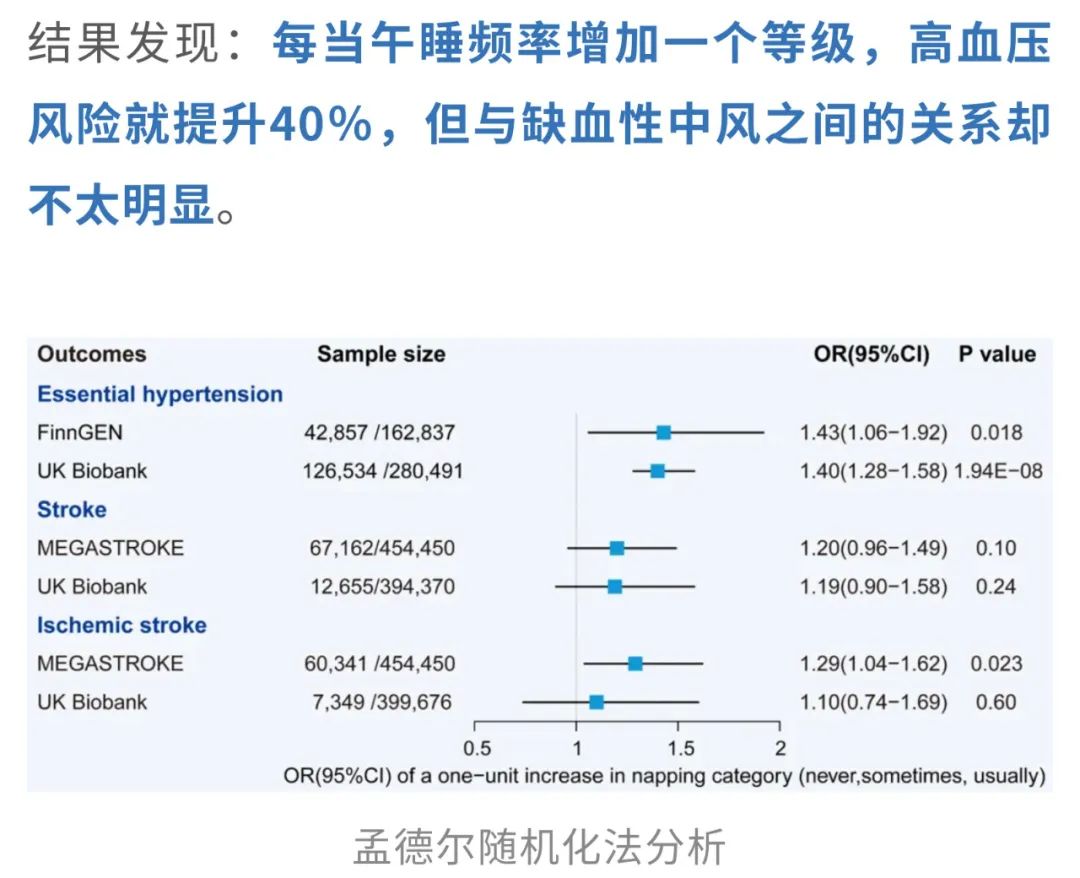

日间频繁午睡,高血压和中风风险升高

午睡频率究竟会对健康产生什么不一样的影响呢?

这意味着,午睡的频率越高,可能越容易使心脑血管“睡出事儿”。

为了进一步明确因果关系,研究团队还采用了孟德尔随机化法进行分析。

由此观之,午睡在频率上不宜贪多,频繁午睡可能会给心脑血管带来额外压力,真是“睡多伤身”!

看到这里,不少“午睡党”可能已经坐不住了,心里直犯嘀咕:“难道我连午睡的自由都要被剥夺了吗?” 其实,问题的关键不只是午睡的频率,午睡的时长也同样重要。

午间小憩15-30分钟,

房颤风险骤降

换句话说,午睡就像“调味料”,适量才能发挥作用,睡得太久,反而可能适得其反。

本研究作者Diaz-Gutierrez 博士也强调,午睡与健康之间的关联有很多种可能的原因。例如,白天长时间午睡可能会扰乱人体的生物钟(昼夜节律),导致夜间睡眠时间缩短、夜间醒来次数增多,同时也可能减少身体活动量,从而对代谢健康产生不良影响。

然而,这并不意味着午睡完全没有益处。适度的午睡,尤其是短暂的小憩(15-30分钟)有助于维持昼夜节律的稳定,降低血压,并减轻心血管系统的压力。因此,午睡的关键在于“适度”——避免过长的午睡时间,以免对夜间睡眠造成干扰,同时又能在白天适当地恢复精力。

此外,夜间睡眠不佳的人不应过度依赖午睡来弥补睡眠不足。相比于通过午睡“补觉”,改善夜间睡眠质量才是更健康的选择。如果夜间睡眠时间不足,而白天又习惯性长时间午睡,可能会进一步加剧昼夜节律紊乱,形成恶性循环。

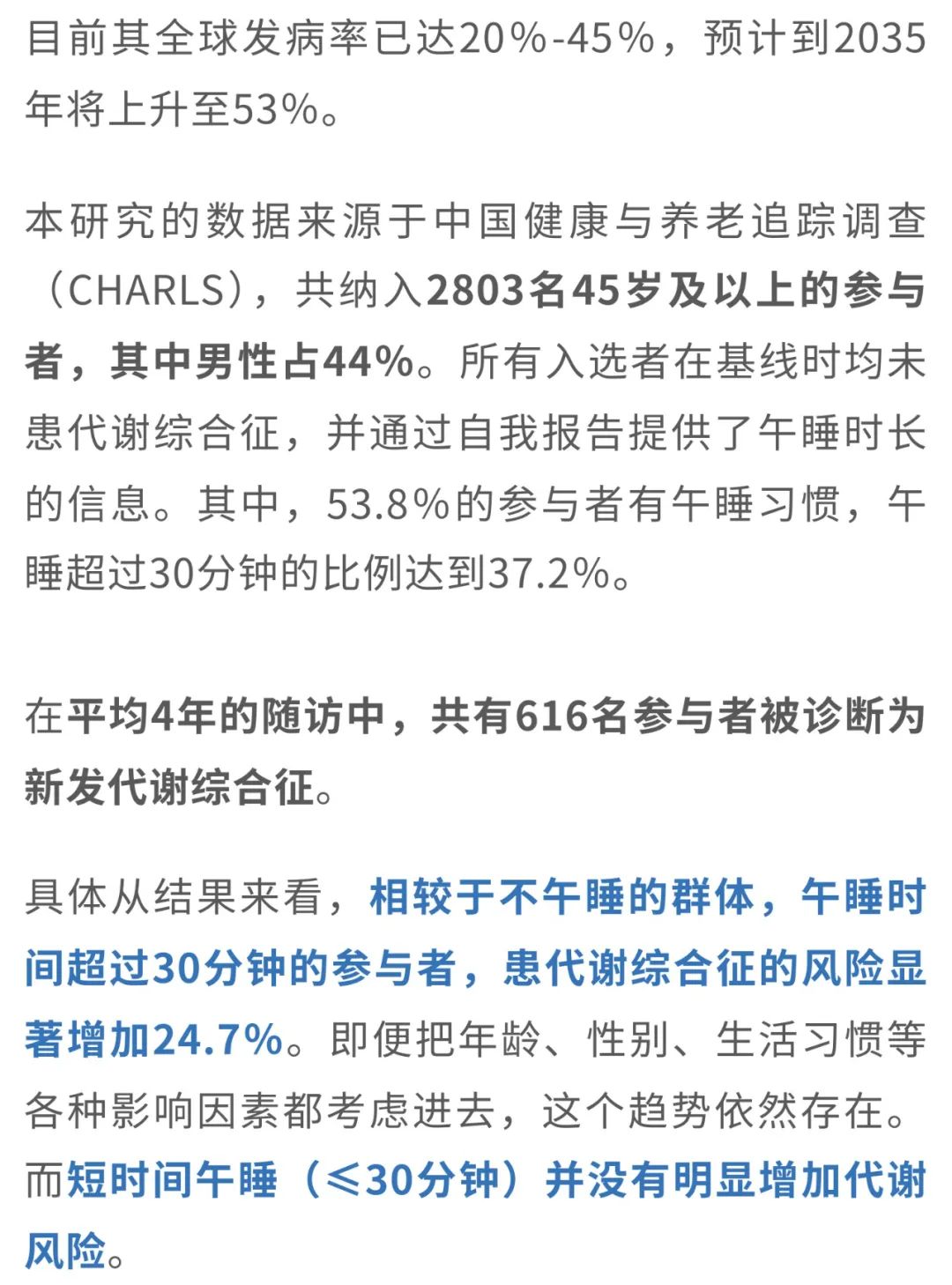

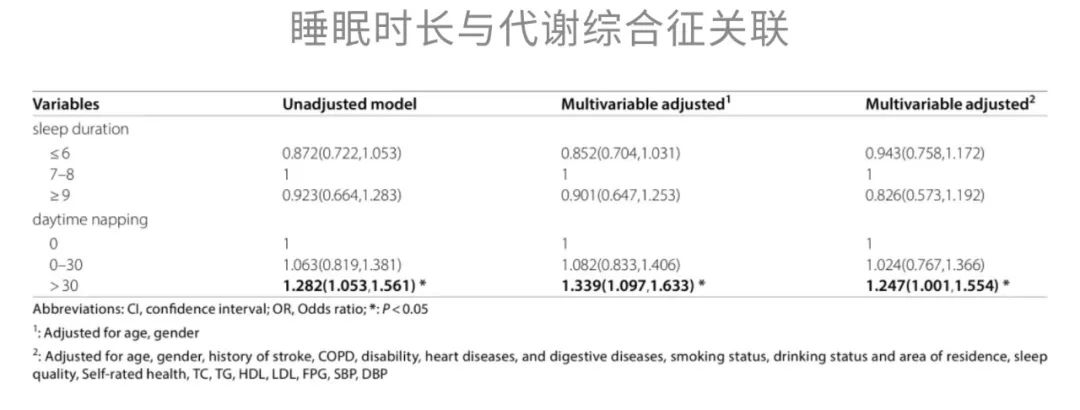

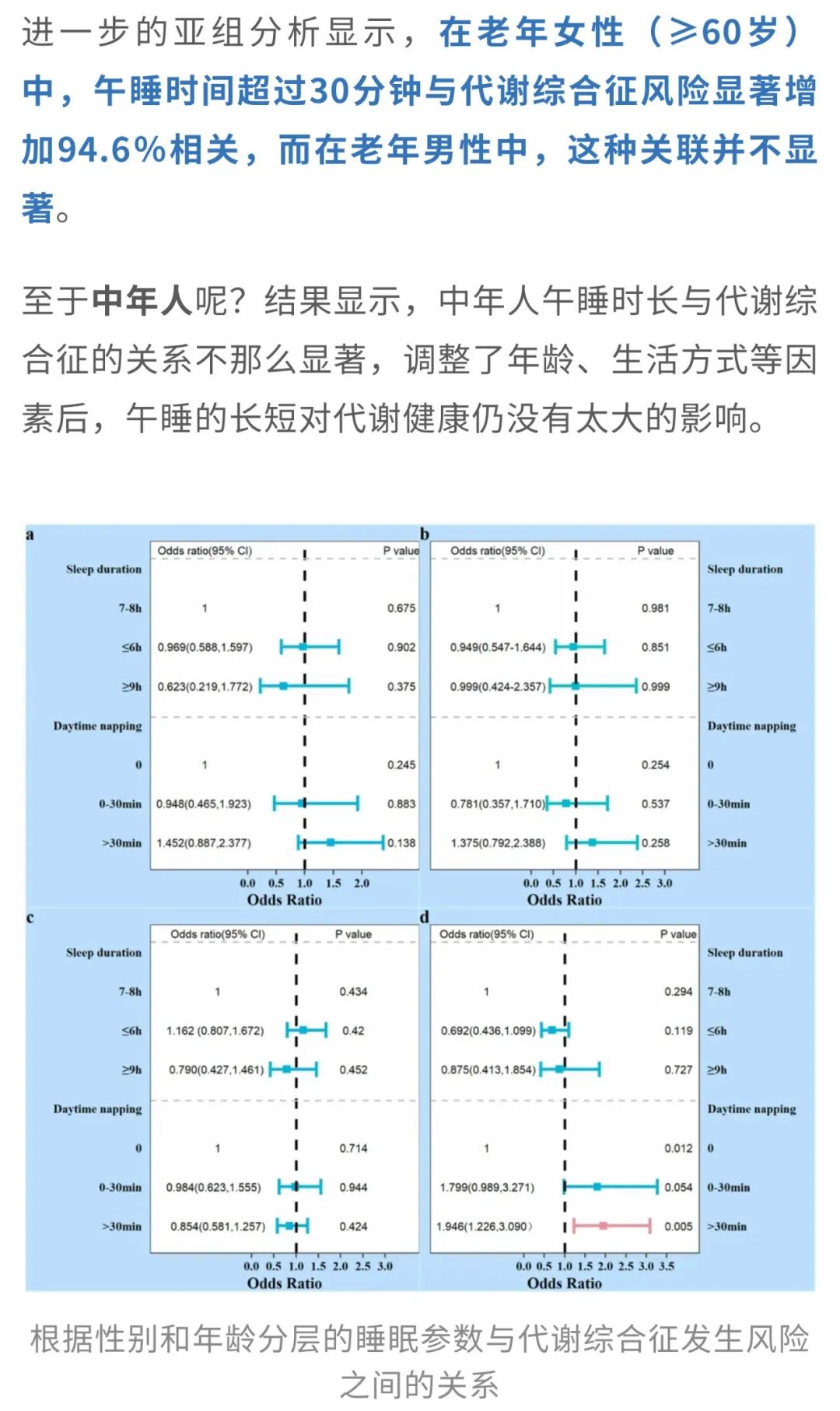

午睡超30分钟,代谢综合征风险飙升

老年女性尤其要警惕

为什么说代谢综合征是“王炸”?其实,这不是单一的疾病,而是由高血压、血脂异常、高血糖和中心性肥胖组成的一组复杂临床症状,这四大健康问题一旦“组团出现”,对人体的危害远超单个疾病的影响。

这说明,把午睡时间控制在30分钟内,或许是更健康的选择。

不少人认为,午睡是解救疲劳的良方,对于老年人来说尤其如此。不过午睡也并不是“多多益善”。

那么,关键的问题来了,长时间午睡的代谢“坑”,到底是怎么形成的?

研究人员也提出了可能的机制。长时间午睡会激活交感神经,让心跳和血压飙升,干扰糖脂代谢;它还可能启动肾上腺素-血管紧张素系统,导致高血压和脂肪积累;此外,午睡时间过长还与低度慢性炎症相关,进一步加剧代谢综合征的风险。

总的来说,这几项研究提示,午睡在频率和时间上都不宜贪多。过于频繁的午睡可能增加高血压和中风的风险,而午睡的时间也不是越长越好。适度的午睡才是真正的健康加分项,建议控制在15-30分钟之间。超过30分钟的午睡则与代谢综合征的风险飙升相关。

因此,午睡如果“对”了,健康才能不“翻车”。如果你习惯午睡,不妨设个闹钟,试着把时间控制在15-30分钟,让午睡成为真正的“充电器”,而不是健康的“隐形杀手”。

仍需指出的是,研究[1]仅收集了白天午睡频率数据而未涉及午睡时长;且对午睡频率的测量是定性的而非量化,可能未能充分探究其与心血管事件的潜在关系。研究[3]中午睡时长等数据基于自我报告可能存在回忆偏差和分类错误的风险,且尚不能直接推断因果关系。

参考资料:

[1]Yang MJ, Zhang Z, Wang YJ, Li JC, Guo QL, Chen X, Wang E. Association of Nap Frequency With Hypertension or Ischemic Stroke Supported by Prospective Cohort Data and Mendelian Randomization in Predominantly Middle-Aged European Subjects. Hypertension. 2022 Sep;79(9):1962-1970. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.19120. Epub 2022 Jul 25. PMID: 35876003.

[2] Excessive daytime napping linked with elevated risk of heart rhythm disorder

[3] Zhang B, Liu W, Wang J, Zhang L, Wang K, Wang P. Sleep duration, daytime napping and the risk of incident metabolic syndrome vary by age and sex: findings from the China health and retirement longitudinal study. BMC Public Health. 2025 Feb 27;25(1):803. doi: 10.1186/s12889-025-21915-0. PMID: 40016685; PMCID: PMC11869476.

猜你喜欢

- 2019年05月27日健康简报,星期一!健康是一种生活态度!

- 【论著】经桡动脉入路与股动脉入路应用血流导向装置治疗颅内动脉瘤的效果对比分析

- 肩痛常见但易忽视的疾患:肱二头肌长头肌腱炎

- 一例无痛小儿食道异物取出术

- 手机不离手?脖子快废了? 每天搞点小动作拯救“手机脖”

- 专科医院">深圳中山泌尿外科医院专科医院

- 性生活中女人必须警惕的4件事 尤其最后一条问题很严重

- European Radiology:如何预测脑出血患者血肿周围水肿的扩张?机器学习有话说!

- Science Advances:南方科技大学鄢仁鸿团队揭示猴痘病毒变异株DNA聚合酶全酶结构组装及其工作的分子机制

- 美容瘦身的九种芦荟减肥食谱 可让你1个月轻松健康减肥8斤

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)