首页 > 医疗资讯/ 正文

病例摘要

患者,男,20岁,以“头昏、乏力、恶心、呕吐2个月,加重伴发热、干咳15天”为主诉入院。

患者2个月前无明显诱因出现头昏、乏力、恶心、呕吐,为少量胃内容物,否认呕血、黑便、腹痛、腹泻等不适。于当地医院就诊,检查提示贫血、脾大。

半个月前不适加重,并出现发热,未检测体温,伴有干咳、寒战、发冷,自服“消炎药”,仍反复发热,1周前当地医院就诊考虑为血液系统疾病,给予亚胺培南抗感染,输注血浆、悬浮红细胞及保肝等对症治疗,但仍有发热,体温波动于35~40℃,建议转上级医院。

1 既往史

体健。

2 个人史

近1年生活在山区,犬接触史1年。

3 入院查体

体温37.5℃,脉搏88次/分,呼吸13次/分,血压101/61mmHg。发育正常,营养中等,急性面容,痛苦表情,平车推入,神志清,检查合作。

眼睑苍白,结膜未见水肿,巩膜无黄染,眼球未见异常,瞳孔正大等圆,光反射灵敏。口唇苍白,伸舌居中。颈部无抵抗,双肺呼吸音粗,未闻及干湿性啰音。心前区无隆起,心率88次/分,心律齐,无额外心音,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。

腹软,肝叩痛阴性,移动性浊音阴性,脾肋下三指触及,肠鸣音3~4次/分。四肢肌张力、肌力正常。腹壁、双下肢无凹陷性水肿。生理反射存在,病理征阴性。

4 辅助检查

血常规:WBC 2.05×109/L,RBC 3.23×1012/L,HGB 86g/L,PLT 15×109/L。PCT 4.18ng/mL,CRP 98.8mg/L。

生化:ALT 36U/L,AST 69U/L,LDH 590U/L,BUN 3.5mmol/L,Cr 31.1μmol/L,CHOL 2.01mmol/L,TG 1.63mmol/L。

铁蛋白>2000μg/L。肺部CT及腹部CT未见明显异常(图1)。

图1 肺部及腹部CT

5 入院诊断

发热查因:①感染性疾病--继发全血细胞减少?②血液系统疾病--脾功能亢进?

诊治经过

患者发热,三系减少,脾大;入院时相关检查示:①血常规:WBC 2.05×109/L,RBC 3.23×1012/L,HGB 86g/L;PLT 15×109/L;②凝血功能:PT 19.1s,APTT 56.3s,D-二聚体10.38mg/L。

仍首先考虑为感染性疾病,同时不能排除布氏杆菌病、黑热病等特殊感染性疾病,因全血细胞减少,PCT 4.18ng/mL,不能除外重症感染,遂经验性给予美罗培南联合万古霉素进行广谱覆盖抗感染治疗。

一周后骨穿结果回示:幼红细胞比值增高,粒系可见核左移,巨核细胞成熟障碍,血小板小,不能排除血液系统疾病。同时送检的布氏杆菌病凝集实验回示阴性,风湿免疫检查结果回报阴性,黑热病血清学阴性,但在院1周内治疗期间患者体温间断波动在36~40℃,感染指标波动(PCT4~12ng/mL),全血细胞进行性减少,予以间断输注悬浮红细胞及血浆对症支持。

期间再行2次骨髓穿刺,结果基本同前。1周后行PET-CT示:高度考虑为血液系统疾病。遂请全院会诊(血液科、风湿免疫科等多科室参与),结合患者病史、相关检查(发热、肝脾大、进行性全血细胞减少,高铁蛋白血症),诊断倾向考虑为“噬血综合征:淋巴瘤?”,建议再次进一步除外黑热病,再次完善骨髓穿刺活检、血清相关感染检测。

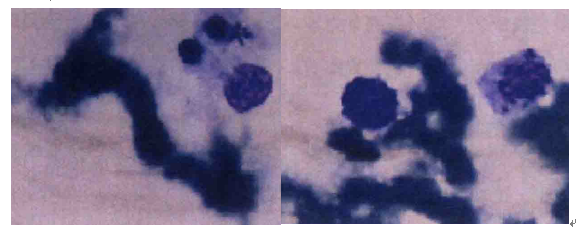

呼吸道病毒(-)、套式病毒检查(-)。骨髓穿刺活检结果回报(图2):可见散在利杜氏小体,黑热病不除外。复查患者黑热病血清学阳性,至此确诊。转入传染病医院。

图2 第4次骨髓穿刺结果

确定诊断:黑热病;继发性全血细胞减少。

病例分析

本例患者年轻男性,以“发热、贫血、脾大”为主症入院,慢性起病,急性加重,是非感染性疾病合并感染?还是感染性疾病原发表现?

入院后围绕“发热”进行诊断及鉴别诊断,排查感染(细菌、病毒)、特殊感染(原虫)、血液系统疾病(淋巴瘤)、风湿免疫疾病,均未得到有力证据,先后骨髓穿刺三次,均未得到确切证据,布氏杆菌病凝集实验(-),黑热病血清学(-),PET-CT:高度考虑为血液系统疾病。患者住院期间高热,体温波动在36~40℃,感染指标波动(PCT 4~12ng/mL),伴随着明显的全血细胞减少,更加为明确诊断带来困难、困惑。

通过反复复习病历资料及相关科室会诊,焦点集中在“噬血综合征”,但即使患者诸多症状(发热、肝脾大、进行性全血细胞减少,高铁蛋白血症等)符合这一诊断,仍然需要进一步明确“噬血”背后的原因:感染(细菌、病毒、原虫)?肿瘤?免疫疾病?

最后仍然回归到发热鉴别诊断这一主题,结合患者确有疫区疫地居留史(山区生活一年),中长程发热,为了寻找证据,取得患者及家人同意,进行了第四次骨髓穿刺,才有了阳性发现。骨髓穿刺结果回报:可见散在利杜氏小体。同时复查的黑热病血清学也回示阳性,至此确诊。

黑热病误诊案例较多,常被误诊为血液系统疾病,如白血病、淋巴瘤、恶性组织细胞增生症、再生障碍性贫血、骨髓异常增生综合征等,约占误诊病例总数的50%。而“发热”又是临床上最为常见的症状之一,其中“不明原因发热”又是发热性疾病中令临床医师感到困惑、迷惘甚至是棘手的疾病。

“不明原因发热(FUO)”的定义为:发热持续3周以上,体温在38.5℃以上,经详细询问病史、体格检查和常规实验室检查仍不能明确诊断者。FUO是临床各学科都可能遇见的问题,病因复杂,诊断较为困难,因此对FUO的探索仍然是内科医师面临的最富挑战性的问题之一。

当然,感染性疾病仍然是FUO最常见、最重要的原因,占所有FUO病例的30%~40%。在热带和亚热带国家(地区),这一比例在40%~60%。引起感染的病原体以常见致病微生物为多。而肿瘤性疾病占FUO的15%~20%,淋巴瘤以发热为首发症状或主要症状者占16%~30%。血管-结缔组织疾病占FUO的20%~25%。

因此,结合到一个具体的病例上,我们仍然要说的是搜集详尽的病史很重要,包括饮酒、用药情况、职业、宠物、旅行、家族性疾病和过去病史。病史可以提供给我们有用的线索,当然主诉往往并不总是能够直接揭示诊断。细致的体格检查虽然重要,但根据病情选择适当的实验室检查项目却更为重要。

参考文献:

[1] Safavi M, Eshaghi H, Hajihassani Z. Visceral Leishmaniasis: Kala-azar. Diagn Cytopathol. 2021 Mar;49(3):446-448.

[2] Kumar A, Singh VK, Tiwari R, Madhukar P, Rajneesh, Kumar S, Gautam V, Engwerda C, Sundar S, Kumar R. Post kala-azar dermal leishmaniasis in the Indian sub-continent: challenges and strategies for elimination. Front Immunol. 2023 Aug 11;14:1236952.

[3] Ryan K. Fever of Unknown Origin. Med Clin North Am. 2024 Jan;108(1):79-92.

[4] David A, Quinlan JD. Fever of Unknown Origin in Adults. Am Fam Physician. 2022 Feb 1;105(2):137-143.

猜你喜欢

- ERJ:肺动脉高压的遗传咨询和检测—国际PAH遗传研究联盟共识

- A&R:2022年美国风湿病学会风湿病和肌肉骨骼疾病患者接种疫苗指南

- 男生谈恋爱都打着解决生理需求的目的吗

- 【PNAS】“阳康”为何又“复阳”?麻省理工研究表明或因病毒基因已整合到基因组中!

- 那些毁肌肤的卸妆误区 你都了解吗?

- 常吃什么让眼睛漂亮呢

- 国家卫健委:不可随便降低临床一线护士

- J Cachexia Sarcopenia Muscle:骨质疏松和肌肉减少症与虚弱的关系研究

- academic radiology:MR放射组学实现乳腺癌的无创组织学分级

- 2020年12月25日每日养生小知识健康简报,星期五!健康是一种生活态度!

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)