首页 > 医疗资讯/ 正文

鸡蛋,这颗自然界最神奇的“全能食材”,从街边小吃摊到米其林星级餐厅,无所不在,变化万千。它可以被煎、炒、蒸、煮,也可以变成舒芙蕾、蛋奶冻、酱汁的灵魂……不挑人、不挑锅,,它永远是出场率最高的主角之一。但谁能想到,这颗看似平平无奇的鸡蛋,竟成了科学家跨学科“攻坚克难”的对象?

此时,如果有人拍着胸脯说:“我能煮出一颗举世无双的完美鸡蛋”,你八成会翻个白眼:“能有多完美?”可就在你准备反驳之前——啪,一篇发表在Nature子刊的论文冷不丁甩到脸上,说煮“完美鸡蛋”这事,我们已经弄明白了。没错,最近,意大利那不勒斯费德里科二世大学的研究团队真就这么干了。他们发表于Nature子刊Communications Engineering的一项研究,用数学模型、计算机模拟和一系列精密仪器,正式破解了“如何让蛋清凝固如布丁、蛋黄保持奶油质地”的终极烹饪难题。是厨艺?不,是硬核工程!

可能大家对Communications Engineering期刊有点陌生,作为Nature子刊之一,它于2022年正式推出。这篇论文标题仅由短短四字组成:Periodic cooking of eggs(周期性煮鸡蛋),已然能嗅到一丝来自科研高手的气息……

蛋清和蛋黄的温度“战争”

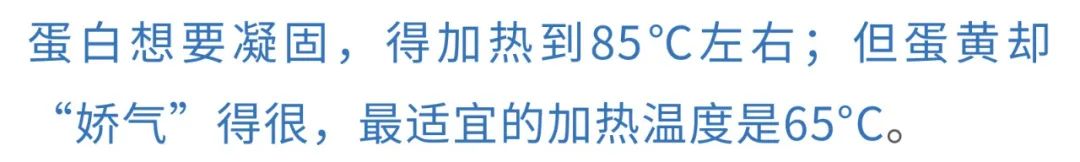

别看“煮鸡蛋”这个动作再平常不过,锅里咕嘟咕嘟几分钟,谁不会?其实这里隐藏着经典的“热处理难题”。因为鸡蛋不只是一个整体,而是由两种截然不同的物质组成——蛋清和蛋黄。这俩“老搭档”,对温度的要求完全不在一个频道上。

也就是说,如果用一个统一的温度来煮鸡蛋,不管怎么调,总有一方会“委屈”了。要是火太大,蛋白可能刚好熟透,蛋黄却被煮老,一咬就散;火候太小,蛋黄倒是恰到好处地呈现出奶油般的细腻口感,可蛋白却还“没睡醒”,稀稀拉拉地黏糊着,既拉低口感,又存在食品安全隐患。

于是,有人搬出了“低温慢煮”大法。把带壳鸡蛋扔进恒温水里泡上一个小时,温度设定在 60–70°C,听起来仪式感十足,也的确能做出那种“嫩得像布丁”的鸡蛋。可惜现实又泼了冷水:这个温度只能让蛋清中的转铁蛋白凝固,其余部分还是松松垮垮,口感飘忽不定,食品安全性也打了问号。

所以问题来了:能否让一颗鸡蛋的蛋清和蛋黄同时体验不同的温度?让蛋白和蛋黄各得其所、都煮到刚刚好?

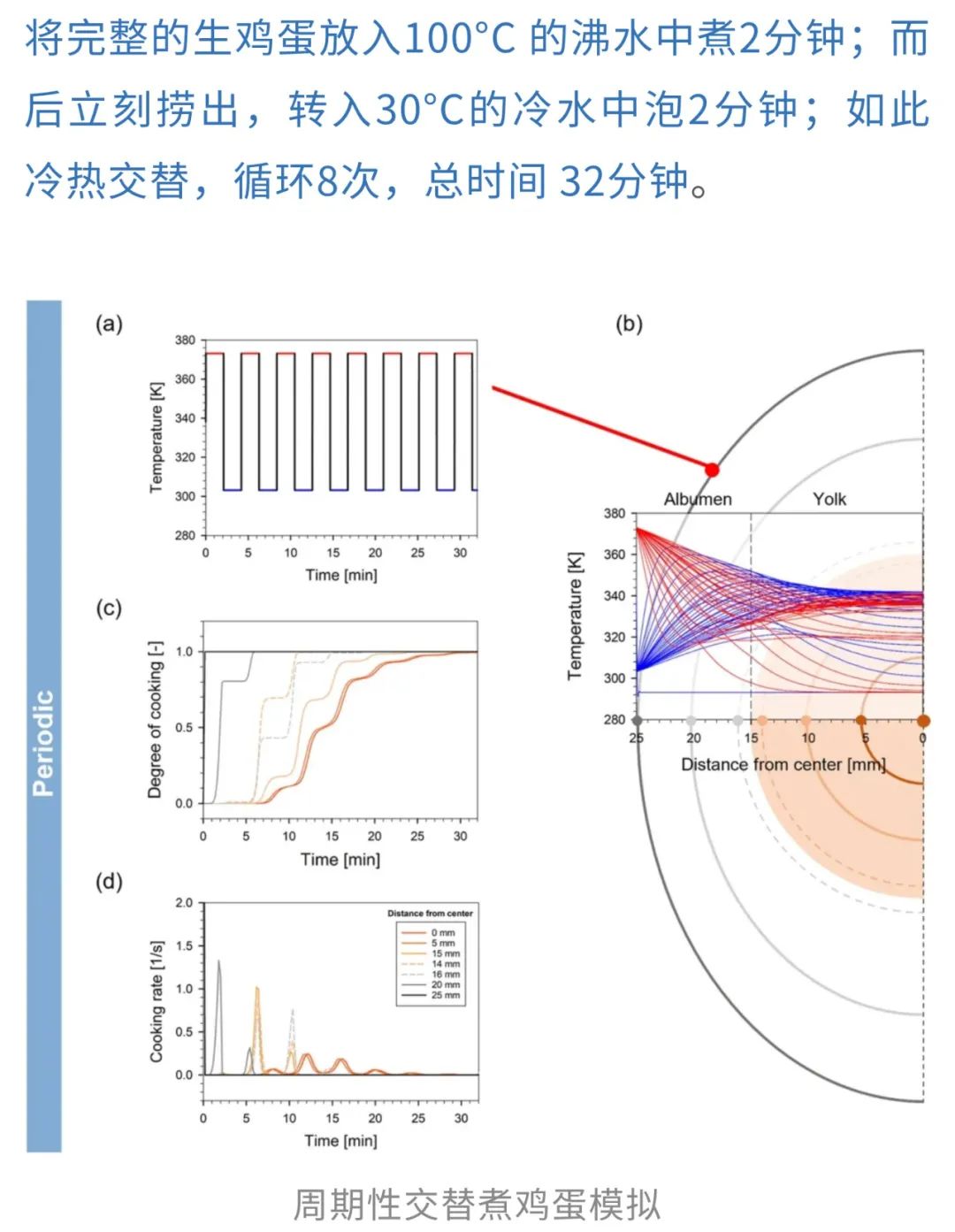

这也是本研究脑洞大开之处:研究人员从泡沫材料的制造技术获得灵感,既然在工业生产中,通过周期性改变发泡剂的条件,可以制备出密度不同、层层分布的复合泡沫结构,那类似的策略是否能用于控制鸡蛋内蛋白和蛋黄的加热节奏,进而实现“分区精煮”?他们创造性地提出了一种新方法——周期性交替加热法。

升温→降温→升温→降温,还真像温度版的“过山车”。而且听起来也确实太费事了,整整煮上32分钟的鸡蛋真的能“完美”吗?

32分钟的等待,值吗?

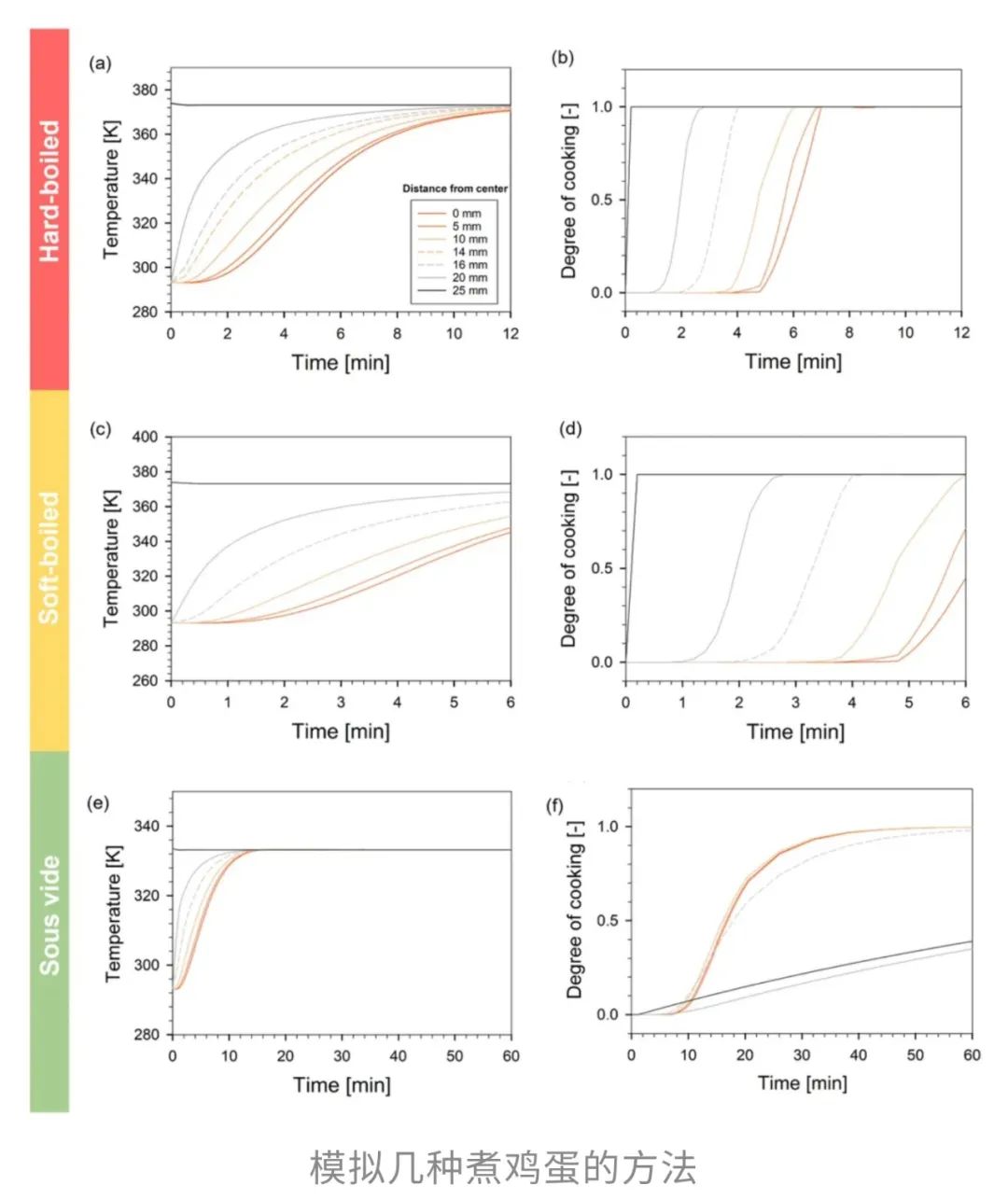

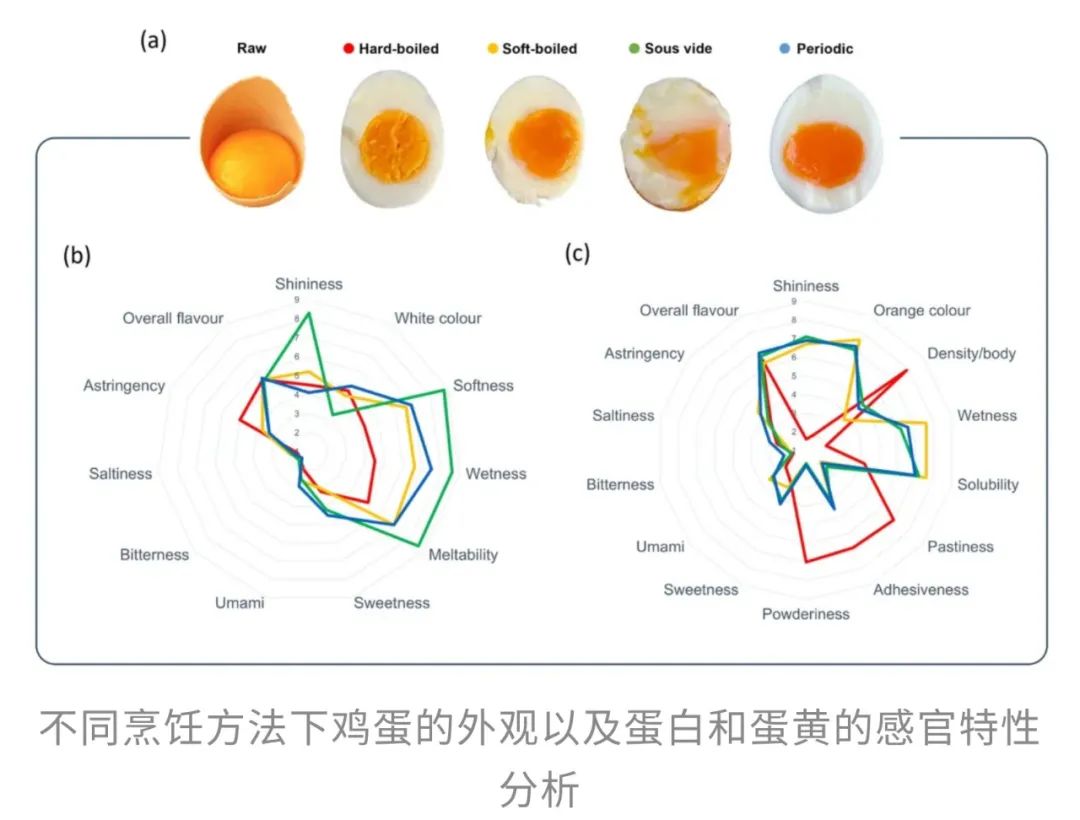

为了验证这种全新的煮蛋方法是否能在口感、熟度和质构表现之间找到平衡点,研究人员进行了一场别开生面的“虚拟厨房实验”。他们借助计算模拟+感官分析这套“科学煮蛋指南”, 严谨地对比了四种典型的煮蛋方式:传统硬煮、溏心煮、低温慢煮,以及他们提出的创新方法——周期性交替冷热法。结果颇有意思,甚至可以说有点颠覆我们对煮蛋的认知!

先来说说我们熟悉的硬煮蛋。这种煮法是将整颗蛋在100℃的沸水中煮12分钟,结果也很“硬核”——鸡蛋内部温度随时间稳步上升,最终无论蛋白还是蛋黄都达到了100℃,熟成度均达到1,彻底凝固。一口咬下去,干实有余,嫩滑不足。

那溏心蛋呢?用的还是100°C的沸水,但时间缩短到6分钟。这就有意思了——蛋白虽然已经凝固,但蛋黄的熟成度最低仅为0.5。意味着中心部分仍偏生,风味虽佳,却在成熟度上略显不足。

第三位登场的是近几年大火的“低温慢煮”。将鸡蛋长时间浸泡在恒定65℃的水浴中,泡到温度在全蛋内部分布均匀为止。这时候发生了什么?蛋内温度稳定且均匀,蛋黄能够在这个温度下顺利熟化,但蛋白却几乎毫无动静。也就是说,这种方法更像是“煮黄不煮白”,难以兼顾整体熟度。

最后是本次研究的主角——周期性交替煮蛋法。模拟结果令人眼前一亮:在周期性冷热变化的作用下,蛋白和蛋黄的熟成度不仅都达到了1,还避免了传统方法中常见的“外熟内生”或“过度熟化”问题。更有趣的是,蛋白和蛋黄的“熟成速率”在冷热交替节奏中呈现出同步波动,一旦达到理想熟度,这种波动便逐渐归零,鸡蛋整体进入“熟而不老”的稳定状态。

模拟归模拟,

味道上嘴才知道谁赢了

那这四种煮法到底哪种最好吃?研究人员又启动了“味觉雷达”——感官评估,用嘴来“投票”。结果显示:传统硬煮的鸡蛋蛋白偏干、偏粉,蛋黄绵但发散,整体味道也比较寡淡,甜味和鲜味都弱。

相比于传统硬煮法,周期性交替煮出来的鸡蛋蛋白表现得更加湿润,不容易出现干涩、发“粉”或发“沙”的口感,黏性也更低,吃起来顺滑不少。与此同时,蛋黄的质地也更为饱满顺滑,风味融合感更好,整体咸鲜味更协调,吃起来让人更有“满足感”。反观硬煮鸡蛋,不仅蛋白发干、发涩,咀嚼时还会有明显的粉感;蛋黄则偏散、偏粘,风味也较弱,甜味和鲜味都不够突出,整体吃起来体验略显单调。

如果再与溏心蛋对比,周期性交替法同样展现出了自己的优势。虽然溏心蛋的蛋白更为光亮,外观上略胜一筹,但口感上却不及交替煮法那般湿润,甜味也稍显偏淡。

再说说风靡一时的低温慢煮蛋。由于其温度较低,熟度不足,蛋白缺乏必要的结构支撑,口感虽好却略显“松垮”。相比之下,周期性交替法在保持柔润口感的同时,也保留了适度的凝固感,更有“吃蛋白”的实在感。而更惊喜的是,它的蛋黄质地与低温慢煮几乎无异,浓稠、顺滑、融合度高。

从整体来看,周期性交替法就像是把硬煮和慢煮的优点合二为一:蛋白既有结构感又不干涩,蛋黄则保持了丝滑饱满的状态。有种“蛋白像硬煮、蛋黄像慢煮”的双重体验。

当然,光靠嘴还不够,再来点“理工”风味——质构分析(TPA)。这一项专门测试食物的硬度、弹性、黏性。结果非常一致:硬煮蛋的蛋白和蛋黄硬度都最高,咀嚼起来最“费劲”;而周期性交替法和低温慢煮则在柔软度、湿润度上遥遥领先。尤其是周期性交替法,做到了“外Q内嫩”,质地恰到好处。

鸡蛋的内在也会“换气质”?

当然,除了“味蕾体验”、熟度和质构表现,营养价值也是我们在煮蛋时不得不考虑的重要一环。别小看这颗小小的鸡蛋,煮法不同,不仅影响口感,还可能改写鸡蛋内部的“营养基因”。

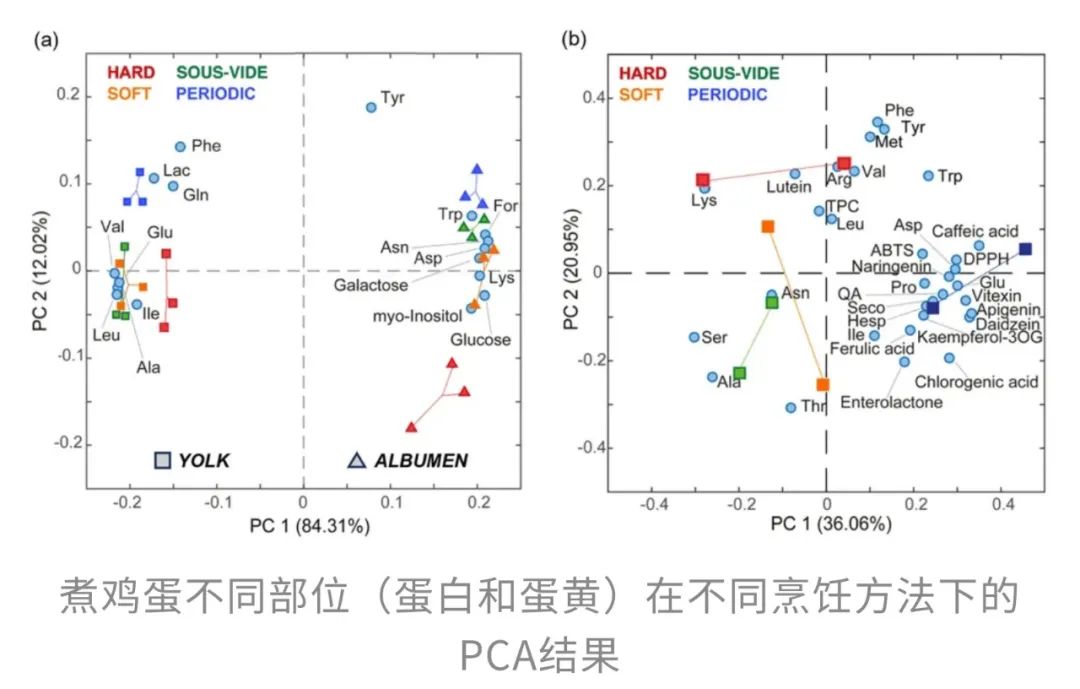

为了揭开这个谜底,研究人员进一步使用¹H-NMR核磁共振技术,对不同煮法下的鸡蛋进行了分子层面的“深度扫描”。主成分分析(PCA)结果显示,蛋白与蛋黄在营养成分上的“泾渭分明”被清晰地勾勒了出来。

要知道,多酚类可是近年来营养研究的“明星”——它们具备抗氧化、抗炎能力,在预防和缓解心血管疾病、糖尿病等慢性疾病方面大有作为。

更让人惊喜的是,这类鸡蛋中还检测到了大豆苷元的存在——这是一种源自动物饲料的大豆异黄酮,也是一种天然植物雌激素。已有研究显示,它可能对更年期女性的激素平衡、骨质健康,以及乳腺癌、前列腺癌等激素相关疾病具有潜在保护作用。

除此之外,像阿魏酸、绿原酸这些熟面孔也不甘示弱,在周期性交替煮蛋中含量同样显著提升。这些成分的加入,无疑为这颗小小鸡蛋再添一层“养生光环”。

总的来说,这项研究提示,周期性煮鸡蛋方法巧妙地使蛋白和蛋黄能在各自最适宜的温度下充分烹饪,完美解决了传统煮蛋方法一直存在的难题。这一创新举措不仅优化了鸡蛋的质地,使其口感更加细腻丰富,还提升了鸡蛋的营养价值。

另外,其蕴含的基于周期性热处理的设计理念,其应用前景远不止于烹饪领域。在腌制、结晶、材料结构化等其他众多领域,这一理念也能提供别具一格的思路和方法。

说到底,科研的灵感往往就藏在日常烟火气中,生活本身就是一门值得深挖的学问。(不知有句话当讲不当讲,耗费32分钟煮出来的鸡蛋,没几口就吃完了吧)

这种凝聚了科研智慧、时间成本和健康期待的“完美鸡蛋”会出现在诸位的餐桌吗?

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)