首页 > 医疗资讯/ 正文

心源性猝死(SCD)是急性心肌梗死(AMI)后院外死亡的主要原因。AMI后院外SCD高危患者的早期识别和及时干预至关重要。目前临床上AMI后SCD风险分层工具主要依赖于单一标准—左室射血分数(≤35%)—来识别植入式心律转复除颤器治疗的适应人群。然而,左室射血分数作为独立的临床分层工具有很大的局限性,需要改进风险分层策略。高通量蛋白质组学提供了一种有效的方法来捕获超越传统心血管途径的新型生物标志物,最大限度地发挥蛋白质组学在SCD风险评估中的潜力,扩展病理生理学的见解,提高风险分层的准确性。

2025年3月27日,哈尔滨医科大学附属第二医院心血管病医院院长、心内科主任于波教授、田进伟教授和张毛毛教授团队,在Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology在线发表了题为“Novel Protein-Based Biomarkers of Out-of-hospital Sudden Cardiac Death After Myocardial Infarction”的研究论文。该研究首次系统性结合非靶向和靶向高通量蛋白组学方法,识别出AMI后院外SCD相关的关键生物学通路、筛选并验证可预测SCD风险的蛋白质标志物组合—SCD-W3P (SCD-warning 3-protein combination)。研究还进一步探索了其中关键蛋白CFD作为潜在治疗靶点的可能性。这些发现不仅加深了对AMI后SCD病理生理机制的理解,也为早期识别潜在高风险患者、实施及时干预和强化随访管理提供了新思路与科学依据。

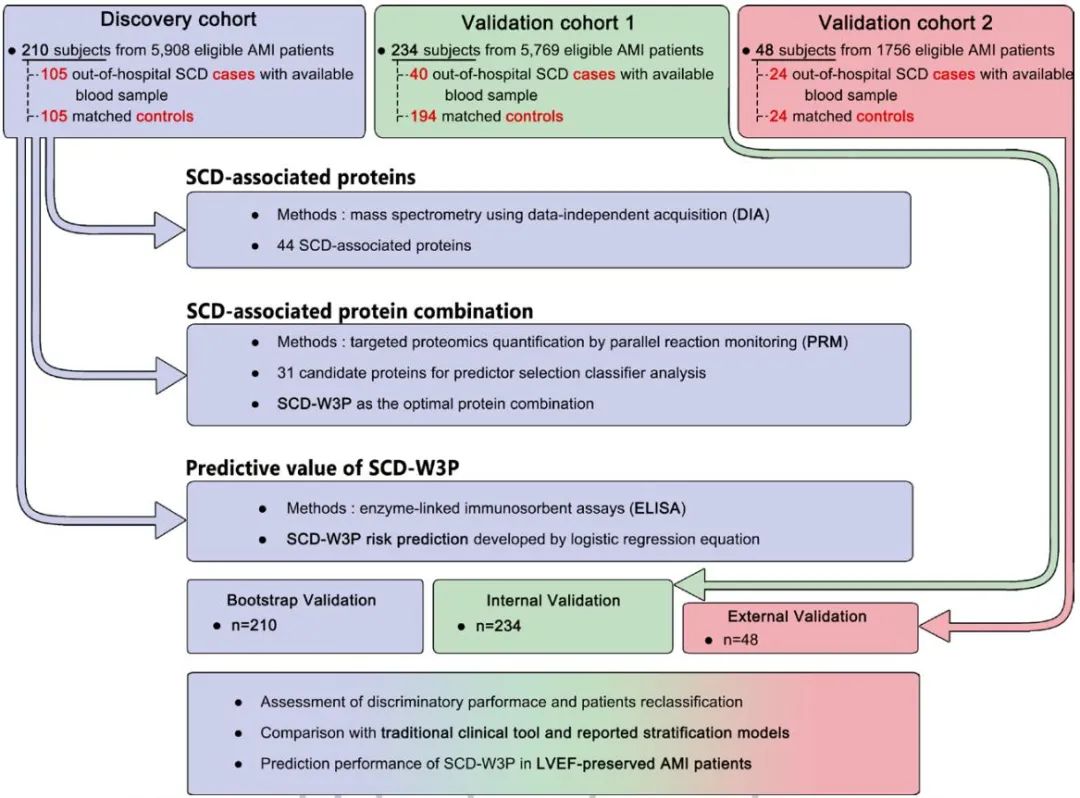

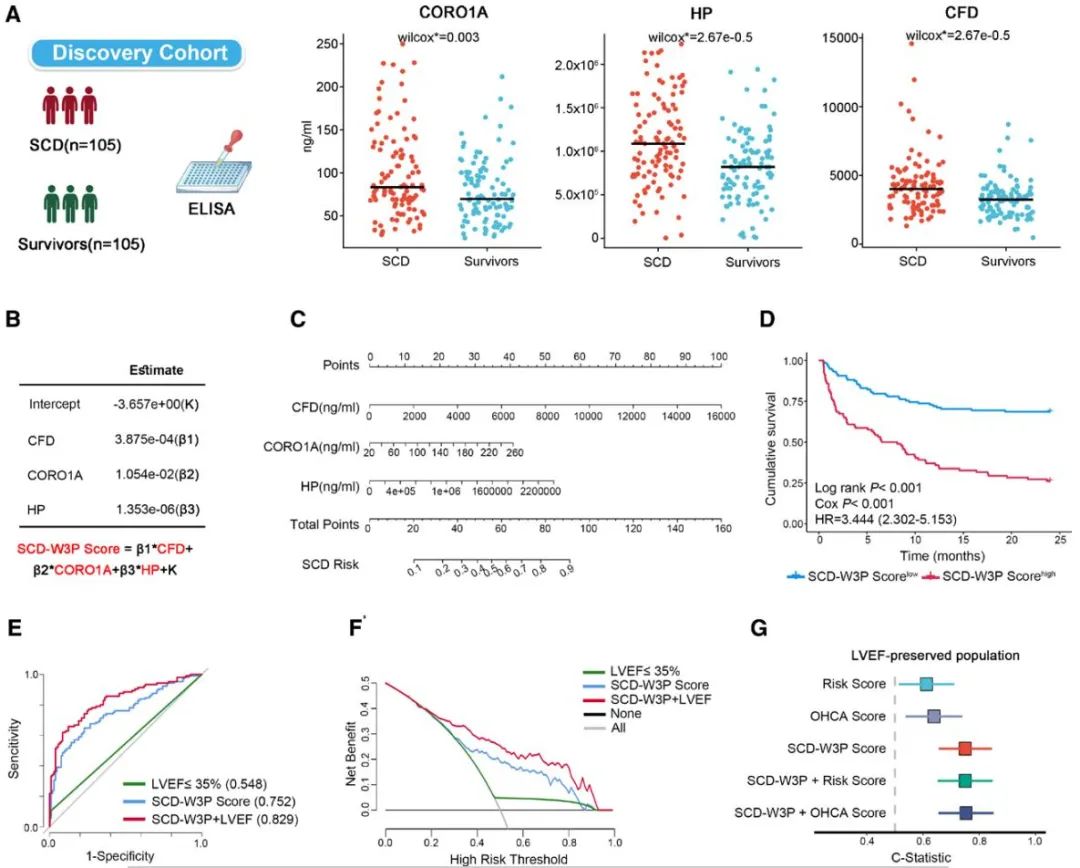

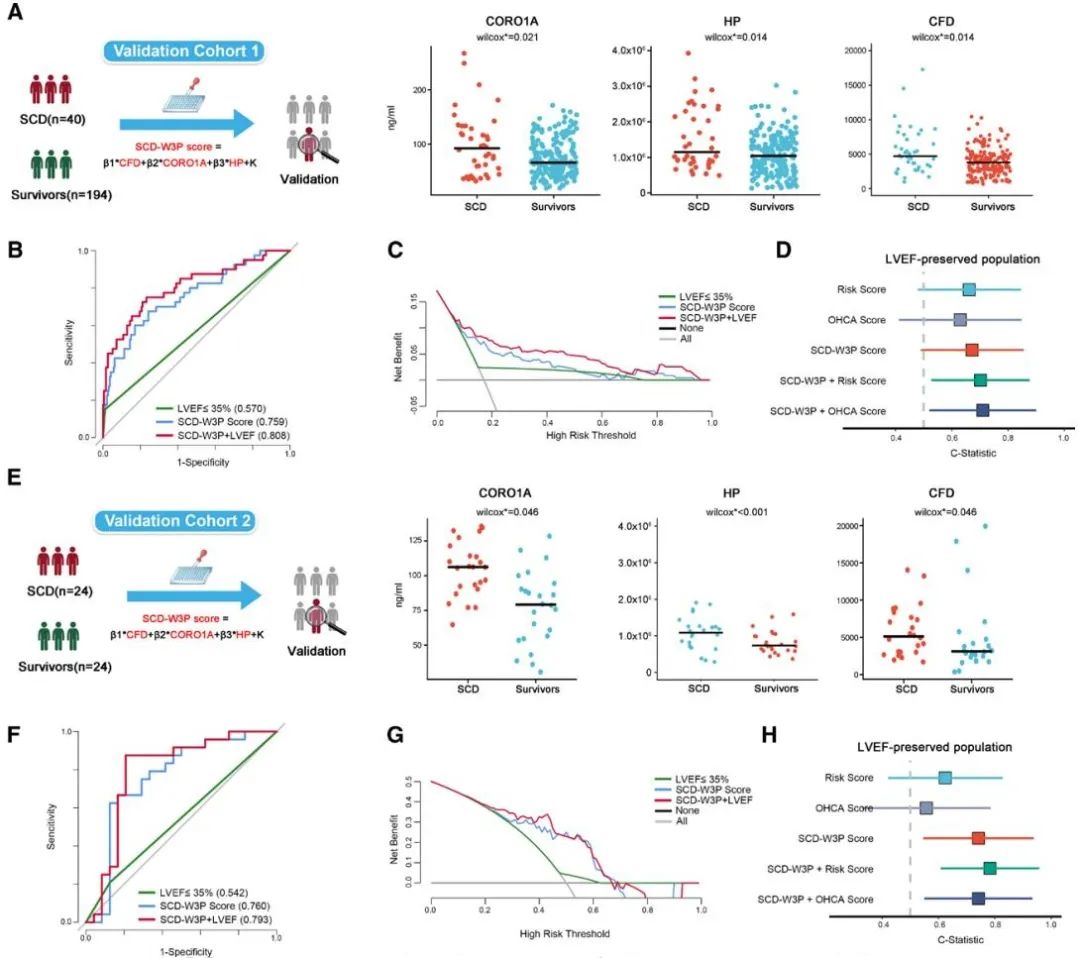

研究团队以2017年2月至2020年5月期间在哈尔滨医科大学第二附属医院接受冠状动脉造影的5908名符合条件的AMI患者作为原始研究人群,通过建立严格合理的纳入、排除和匹配标准,按照1:1匹配原则最终筛选出符合条件的105例AMI后院外SCD病例及105例幸存者病例,构建发现队列。此外,研究团队采用相似的方法构建了两个验证队列:验证队列1包括234例参与者,其中SCD病例与幸存者按1:3至1:5比例匹配;验证队列2为外部验证队列,共48例参与者,SCD病例与幸存者按1:1比例匹配。

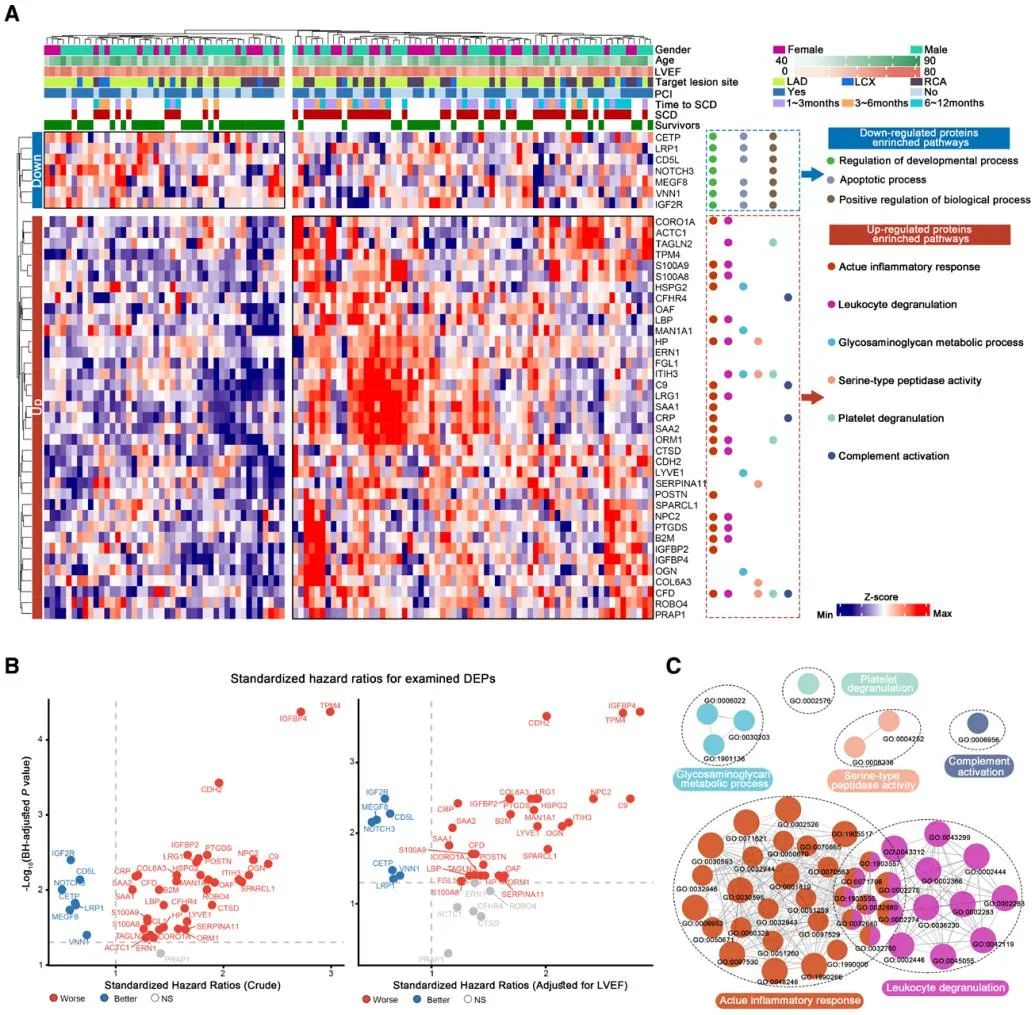

首先,从发现队列中选择55例出院后1年内经历SCD的患者和55例幸存者作为子样本,利用数据独立获取策略(DIA)进行基于质谱的非靶向蛋白质组学分析,识别差异表达蛋白(DEPs),以筛选潜在的蛋白质生物标志物候选物。研究发现SCD病例中上调的DEPs涉及多个生物过程,包括急性炎症反应、补体活化和凝血等。

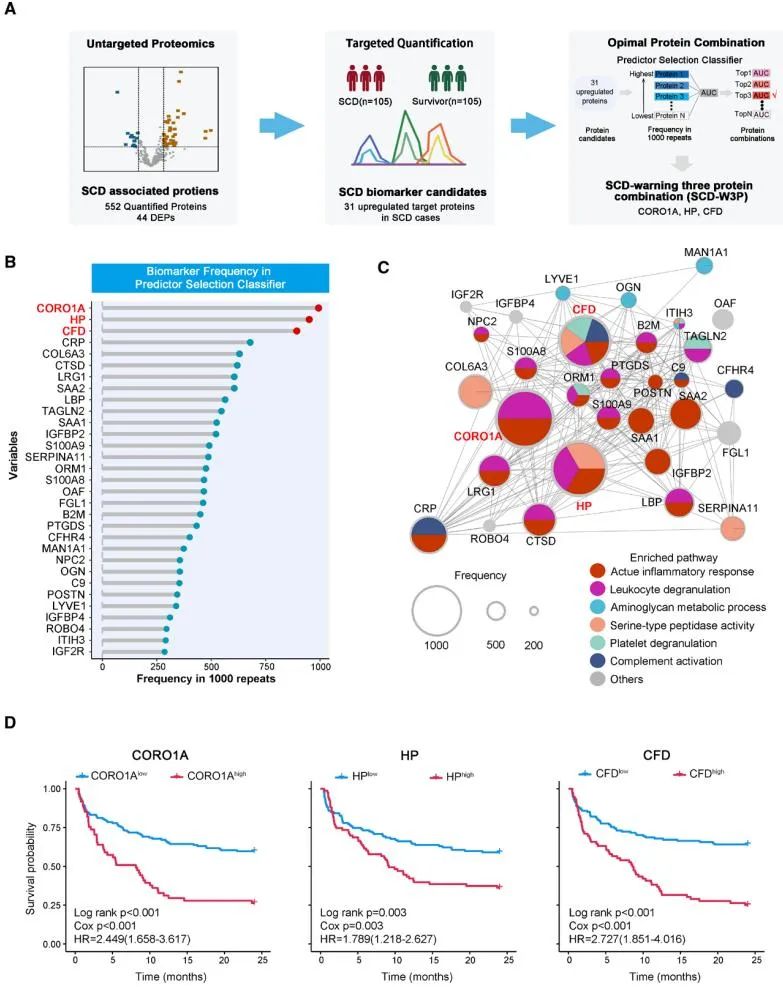

接下来,在非靶向蛋白质组学研究结果的基础上,研究团队设计了一个工作流程,以筛选和识别可用于预测AMI后院外SCD的潜在生物标志物组合。最终,确定由CORO1A (P31146)、CFD (P00746)和HP (P00738)的组成的蛋白质组合SCD-W3P为识别院外SCD风险的最佳蛋白质组合,C统计值为0.737 (95% CI, 0.670-0.804)。 网络分析进一步发现,这些蛋白广泛参与AMI后SCD相关的多个生物过程,其高表达与院外SCD呈显著正相关,提示其在病理机制中的潜在功能意义。

为了评估将SCD-W3P转化为临床应用的可能性,研究团队通过ELISA定量测定了3种蛋白的个体水平的表达情况,结果显示发现队列中这三种蛋白在SCD患者均显著高于的幸存者。基于此,研究团队进一步构建了一个基于SCD-W3P蛋白浓度的逻辑回归模型,用于评估AMI患者院外SCD风险。研究团队发现高SCD-W3P评分患者在AMI后发生院外SCD的风险是低评分组的3.444倍。此外,SCD-W3P在C统计量上优于现有临床推荐的分层标准,当其与LVEF联合使用时,进一步提高了患者的净重分类指数(NRI)和综合判别增益(IDI)。这些预测性能在两个独立验证队列中均得到验证,提示SCD-W3P具有良好的稳健性。

同时,研究团队评估了SCD-W3P在保留LVEF (LVEF≥50%)的AMI患者中的表现。与既有分层模型在该人群中预测能力较差的情况不同,SCD-W3P对院外SCD具有较强的识别能力,将SCD-W3P与既有模型(Risk Score和OHCA Score)相结合,不仅显著增强了对SCD事件的预测能力,还提高了它们的C统计值。

综上所述,本研究揭示了与AMI后院外SCD相关的早期关键途径和蛋白质,并鉴定和验证了院外一种新型的、基于蛋白质的院外SCD生物标志物(SCD-W3P)。该标志物优于现有的风险分层模型,并显著提高其预测性能,尤其是在射血分数保留的人群中。将SCD-W3P纳入临床决策流程,有望实现对AMI后潜在高危SCD患者的早期识别,并为及时干预和随访管理的优化提供支持。此外,本研究还发现CFD在AMI后SCD病理过程中可能发挥关键作用,提示CFD靶向治疗在高危人群中具有潜在应用价值。

哈尔滨医科大学附属第二医院于波教授、田进伟教授和张毛毛教授为共同通讯作者。哈尔滨医科大学附属第二医院张毛毛教授、童中华博士、王乃馨博士与福州大学附属省立医院林开阳教授为本论文共同第一作者。该工作获得国家自然科学基金等资助。

原文链接:

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCEP.124.013217

猜你喜欢

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)