首页 > 医疗资讯/ 正文

21世纪以来,新发突发呼吸道传染性疾病呈频发和多发态势,继而引起了社会和医学界的广泛关注。2002—2003年,由严重急性呼吸综合征冠状病毒(SARS-CoV)引起的SARS疫情暴发并迅速扩散至东南亚乃至全球[1]。2009年,始于墨西哥和美国的新型甲型H1N1病毒引发了全球范围内的流感大流行[2]。2012年,中东呼吸综合征冠状病毒(MERS-CoV)首次在沙特阿拉伯被发现,并经我国广东省进入国内[3]。2019年,由严重急性呼吸综合征冠状病毒2型(SARS-CoV-2)引发的COVID-19疫情导致全球数十亿人感染,严重威胁了人类生命健康[1]。对于此类新发突发呼吸道传染性疾病,早发现、早诊断、早治疗,迅速减缓或控制病原体传播与扩散,不仅是重要的临床问题,且具有重大公共卫生和社会经济学价值,而病原体检测是感染性疾病临床诊断和治疗的关键和首要环节。

在应对新发突发传染病方面,我国面临多种风险,包括内源性病原体暴发风险、外源性病原体输入风险及未知病原体感染流行风险。特别是当今社会便捷的交通和频繁的国际交流,进一步加快了呼吸道传染性疾病的播散速度,给公共卫生防控体系带来了前所未有的挑战和压力。为有效应对新发突发呼吸道传染病风险,降低和控制其可能带来的巨大经济损失,我国亟需提高病原体检测能力,特别是传染病暴发后的应急响应能力。

2024年,由中国医院协会临床微生物实验室专业委员会组织多学科专家共同编写了《新发突发呼吸道传染性病原微生物分级检测专家共识(2024)》,旨在建立我国新发突发呼吸道传染性病原微生物分级检测流程,为临床提供科学、有效、精准的呼吸道传染性病原体诊断策略。

1 共识制订方法

本共识由中国医院协会临床微生物实验室专业委员会发起,共识专家组由微生物学、分子生物学、急诊医学、呼吸病学和感染病学等多学科专家组成。编写组于2023年7月组建并召开工作会议,拟定共识关键问题和提纲,以“新发突发传染病”“呼吸道传染性疾病”“通过空气传播”“疾病传播”“emerging infectious diseases”“respiratory infectious diseases” “transmission through the air” “airborne transmission”“communicable diseases”“transmissibility”等为关键词,检索PubMed、Embase、Cochrane Library、中国知网、万方数据库和维普网,检索范围为建库至2023年7月。经去重处理、阅读摘要或全文后,最终纳入参考文献48篇。

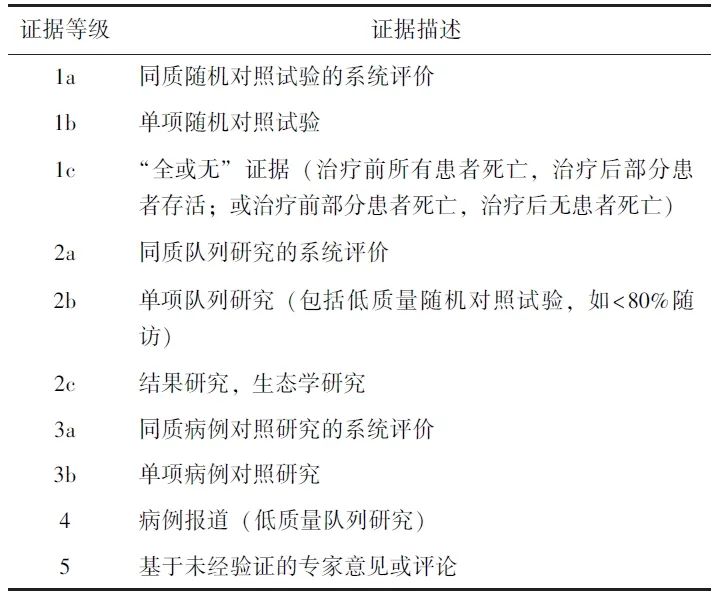

编写组采用2001年牛津循证医学中心制定的证据等级分类标准(表1),结合我国呼吸道传染性疾病流行病学特征及临床工作经验,经多次讨论和反复修订形成共识草案及11条推荐意见。

表1 2001年牛津循证医学中心证据等级分类标准

2024年10月,通过德尔菲法向39名相关学科专家组成的编审专家组征求意见,其中32名专家对推荐意见进行了评分。计算每条推荐意见的平均分,1~4分为“不推荐”、5~7分为“弱推荐”、8~10分为“强推荐”。共收到专家意见116条,编写组逐条讨论确认和修订,结合推荐意见评分,修订后形成共识终稿。

2 共识适用范围及相关定义

本共识定位于新发突发呼吸道传染性疾病,探究如何以目前临床可及的病原学检测技术为基础,运用分级检测策略,对可疑呼吸道传染性疾病开展病原学诊断。本共识不涉及对新发突发病原体的基础研究及目前尚无法应用于临床的科研技术,所涉及的重要定义如下[4]:

1 感染性疾病:仅指由病原体侵入人体所引发炎症反应的一类疾病,不一定导致人与人之间传播。某些病原体如肺炎克雷伯菌、金黄色葡萄球菌等,可引起严重呼吸道感染,但尚无明确呼吸道传染性证据,此类病原体不作为本共识关注的重点。

2 传染性疾病:指由病原体(细菌、真菌、病毒、非典型病原体等)引起,能在人与人、人与动物或动物与动物之间互相传播的疾病。我国法定传染病分为甲、乙、丙三类。本共识重点针对此类传染性疾病的病原体,讨论其分级检测策略。

3 新发传染病:指可造成地区性或国际性公共卫生问题,新识别或既往未知的传染性疾病,常由新种或新型病原微生物引起,主要分为两类:

(1)某些早已存在的疾病,但既往未被认为是传染性疾病或未被证实其病原体,由于近年来诊断技术进步而得以证实;

(2)既往不存在的传染性疾病,其病原体源自微生物的适应性变异和进化,或来自动物的传染病,如MERS等。

4 突发传染病:指对人类健康构成重大威胁,严重影响社会稳定,需采取紧急处理措施的传染性疾病,如人感染高致病性禽流感、SARS、COVID-19等,为新发生的急性传染性疾病和其他未明原因的传染性疾病。

5 X疾病:2018年世界卫生组织(WHO)流行病行动研发蓝图公布了“X疾病”,指一类由未知病原体导致的严重国际流行病。“X病原体”现阶段尚未感染人类,但可能由于人畜共患风险、传播模式、气候变暖等因素,导致全球大流行[5]。

6 通过空气传播(transmission through the air):2024年4月WHO发布了《关于通过空气传播的病原体的拟议术语全球技术磋商报告》,明确了“通过空气传播”是指引起感染性疾病的病原体通过空气或悬浮在空气中的方式进行传播,包括空气传播或吸入、直接沉积2种形式。在疾病感染期,感染者可产生由病原体、水、呼吸道分泌物组成的感染性呼吸道颗粒(IRPs)。

IRPs通过感染者呼吸、说话、唱歌、吐痰、咳嗽或打喷嚏的方式,从其口腔和/或鼻腔排出并随着呼出的气流释放至周围空气中。不再根据IRPs大小而划分为“气溶胶”和“飞沫”。通过空气传播的2种模式:

①空气传播或吸入:IRPs被排入空气,通过吸入的方式进入宿主呼吸道。影响其传播距离远近的因素包括颗粒大小、排出方式、气流、湿度、温度、环境、通风情况等。

②直接沉积:IRPs沿短程半弹道轨迹被排放至空气中,可直接沉积在他人暴露的口、鼻或眼睛等面部黏膜表面,从而进入呼吸道并导致感染。此外,病原体还可通过接触传播引起呼吸道感染,包括直接接触传播(如握手)和间接接触传播(如接触IRPs污染的物体表面)。

7 基本传染数(R0):是描述病原体传播能力的常用参数,指在无外力介入且所有人均无免疫力的情况下,一例感染患者平均传染的人数,其数值越大代表传播能力越强[6]。如SARS-CoV-2 原始株的R0值约为3,奥密克戎变异株BA.4/5的R0值为18,可认为奥密克戎变异株传播能力大于原始株。但不同研究采用的传播模型不同,R0存在一定差异。

3 呼吸道病原体传染性特点及流行病学

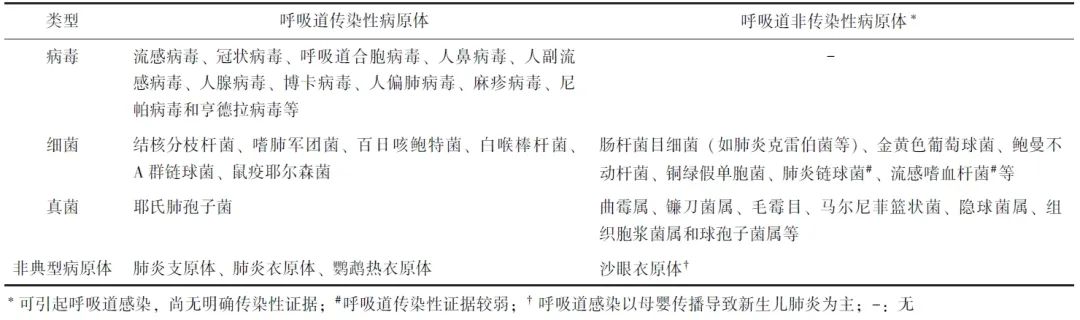

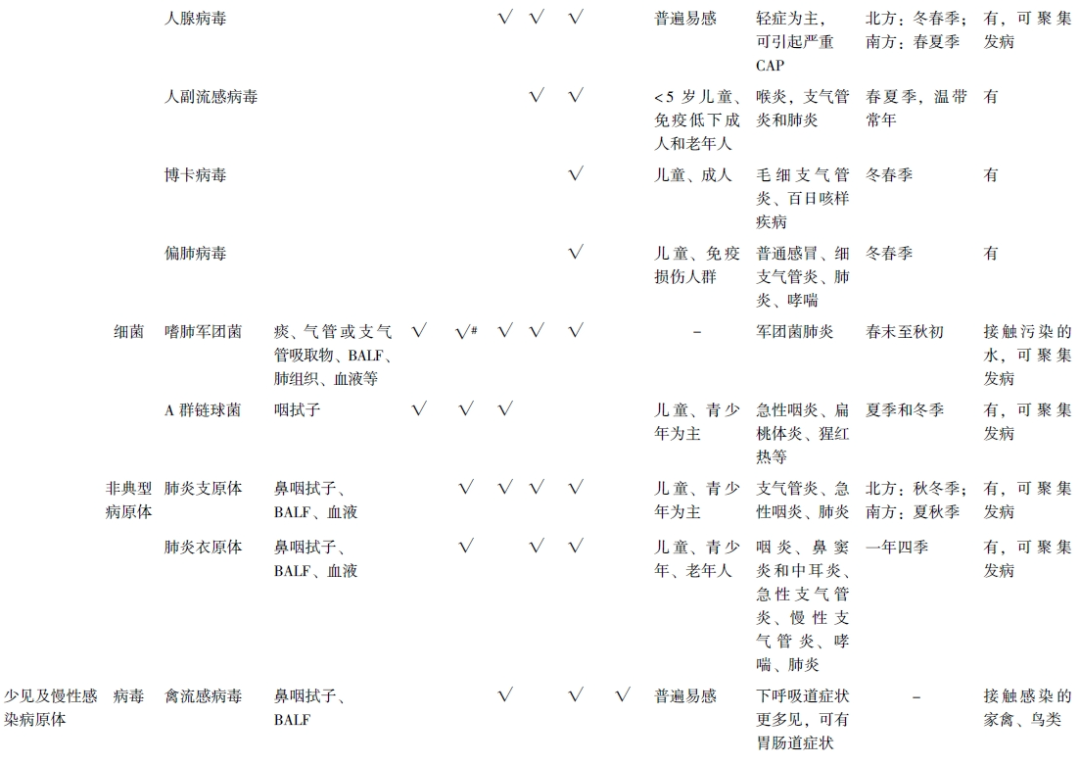

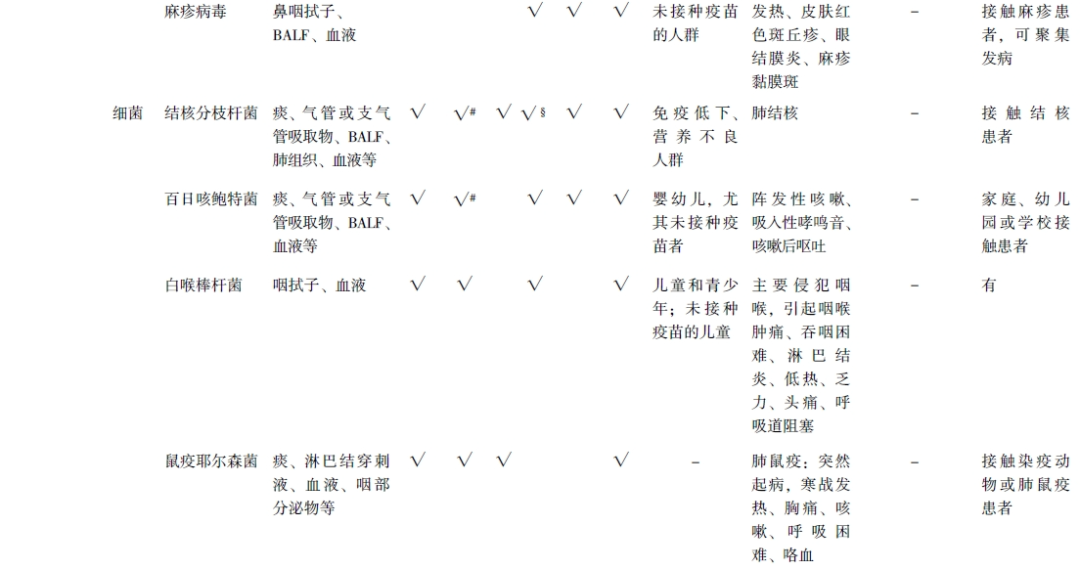

引起呼吸道感染的主要传染性病原体及非传染性病原体包括病毒、细菌、真菌、非典型病原体,详情见表2。

表2 呼吸道主要传染性和非传染性病原体分类[6-14]

3.1 病毒

呼吸道病毒通常同时具备感染性和传染性,包括流感病毒(IFV)、冠状病毒(CoV)、呼吸道合胞病毒(RSV)、人鼻病毒(HRV)、人副流感病毒(HPIV)、人腺病毒(HAdV)、人博卡病毒(HBoV)、人偏肺病毒(HMPV)、麻疹病毒(MV)、尼帕病毒(NiV)和亨德拉病毒(HNV)等[15-16]。多种病毒可在空气中检出,包括IFV、CoV、RSV、HRV、HAdV和MV等。

呼吸道病毒感染人体后临床症状不一,可无症状或症状轻微,也可引起肺炎甚至呼吸衰竭。其变异频繁,不同型别病毒的传染性存在明显差异。WHO列入了可引起疫情或大流行的5种呼吸道病毒,包括IFV、MERS-CoV、SARS-CoV-2、NiV和HNV。其中MERS-CoV、NiV和HNV为我国新发呼吸道病原体[17]。

3.1.1 流感病毒

感染人类的常见型别为甲型H1N1、H2N2和H3N2;高致病性甲型流感病毒(FluA)亚型包括H1、H5和H7[18],乙型流感病毒(FluB)包括Yamagata系和 Victoria系。可通过空气传播、直接或间接接触污染的分泌物传播,R0为1.0~21[6]。甲型H1N1病毒曾引起1918年和2009年的流感大流行,2009年我国将其列入《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病,并采取甲类传染病预防措施[2,19]。甲型H1N1、H3N2和FluB均可引起季节型流感。甲型H5N1和H7N9禽流感病毒曾在我国分别引起2003年和2013年的暴发流行,其感染的主要风险因素是与患病家禽密切接触。甲型流感在我国北方高纬度地区每年冬季流行,在低纬度南部地区以春季为流行高峰,中纬度地区则呈每年冬季和夏季双周期高峰。乙型流感在我国大部分地区为冬季高发。

3.1.2 冠状病毒

引起人类感染的主要包括传统季节性人冠状病毒(HCoV)229E、NL63、OC43、HKU1,及21世纪出现的SARS-CoV、SARS-CoV-2、MERS-CoV等[20],主要通过空气传播。总体而言,HCoV主要引起上呼吸道感染,较少导致重症感染,感染高峰多出现于冬春季;但SARS-CoV、SARS-CoV-2和MERS-CoV可引起严重呼吸道感染。

SARS-CoV 的R0为2.0~3.0;SARS-CoV-2 整体平均R0值为1.4~8.9,MERS-CoV的R0相对较低,为0.5~0.92[6]。SARS-CoV和SARS-CoV-2分别于2003年和2019年引发了全球呼吸道感染大流行,WHO在2003年发布了SARS全球警报,2020—2023年宣布COVID-19疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

SARS-CoV-2由于极强的传染性和较高的致病性,被列入我国乙类传染病,按照甲类传染病进行管理。MERS-CoV于2012年在沙特阿拉伯首次被发现,多发于中东地区,骆驼为其自然宿主,可经感染者分泌物或经空气在骆驼与人、人与人之间传播,其传播性相对较弱但致病性强。

MERS患者主要临床表现为呼吸困难,可导致重症肺炎。起病初期患者多为流感样症状,如发热、咳嗽,可急速恶化为呼吸困难。大多数呼吸道病毒主要侵犯呼吸道纤毛上皮细胞,但MERS-CoV则主要入侵无纤毛的支气管上皮细胞,相应受体表达于人支气管上皮细胞和肾脏,因此相当比例的患者表现为急性肾衰竭,死亡率可超过50%。

3.1.3 呼吸道合胞病毒

RSV包括A、B两种亚型。同一地区、同一季度A、B亚型可交替流行,但通常以A型为主[8,21]。其通过空气传播或接触分泌物/污染物传播,R0为0.9~21.9[7]。RSV是婴幼儿最常见的急性下呼吸道感染病原体,主要传播危险因素为年龄<2岁和接触密集人群,可导致气管炎、细支气管炎和肺炎。成人感染RSV主要表现为轻症或无症状,对于有心肺基础疾病和免疫抑制的成人和老年人可引起重症感染。该病毒可在幼儿园、学校、医疗机构、养老院等场所广泛传播,甚至引起暴发与流行。环境温度、湿度和降水等因素可显著影响其传播能力,温带地区低温和高湿环境、热带地区雨季延长,均可增加其活性。我国北方地区RSV流行高峰通常为10月中旬至次年5月中旬,而南方地区则为冬季或潮湿雨季[22]。

3.1.4 人鼻病毒

HRV包括A、B、C三个种。HRV-A和HRV-C可同时流行或交替流行,而HRV-B较少检出[8,21]。HRV可通过空气传播或接触传播,R0为1.2~2.7[7]。主要引起流涕、鼻塞等轻症上呼吸道感染,无症状感染率较高(15%~50%)。室内较高的湿度可增加病毒活性,流行高峰为秋季和初春。

3.1.5 人副流感病毒

包括HPIV 1~4。主要经空气或接触传播,R0为2.3~2.7[3],易感人群主要为5岁以下儿童,但也可引起成人重症肺炎,尤其是免疫低下和老年人。HPIV-1和HPIV-2更易感染咽喉及气管上段,其中HPIV-1是喉炎的主要病原体,临床特征为声音嘶哑、犬吠样咳嗽和喉鸣;HPIV-2也可导致喉炎,但症状通常较轻。HPIV-1通常流行于秋季,每2年1次;HPIV-2发病率一般低于HPIV-1,可与HPIV-1同时存在,每2年流行1次,或与HPIV-1交替,或每年流行。HPIV-3主要感染远端气道,与支气管炎和肺炎相关,是仅次于RSV的最常见急性呼吸道感染(ARIs)病原体,在每年春季和夏季流行,温带地区可常年流行。HPIV-4一般感染上呼吸道,通常症状轻,检出率较低[23]。

3.1.6 人腺病毒

HAdV包括A~G七组80多种血清型,其中HAdV-3和HAdV-7是我国儿童下呼吸道感染最重要的型别,而HAdV-55亦在我国广泛流行,是成人社区获得性肺炎(CAP)的重要病原体之一。HAdV可通过空气传播、接触传播或粪口传播等途径由感染者或隐性感染者传播给他人,R0为2.3~5[7]。人群对该病毒普遍易感,多数无症状或症状较轻,但在使用免疫抑制剂或存在慢性呼吸道疾病、心脏病患者中可引起重症感染。HAdV感染全年均可发生,我国北方以冬春季常见,南方多见于春夏季。其传染性较强,在密闭、拥挤和潮湿环境,如军营、学校、幼儿园、医疗机构等可引起暴发流行[24]。

3.1.7 麻疹病毒

仅通过空气传播,是传染性最强的病原体之一,R0为1.4~770[7],与麻疹患者密切接触的易感人群感染率为99%。临床除以发热、皮肤红色斑丘疹、眼结膜炎、麻疹黏膜斑等为主要表现外,还可引起肺炎、脑炎、心肌炎等严重并发症。该病毒在人口密集且未普遍接种疫苗的地区易发生流行,我国自广泛接种MV疫苗后人群感染率显著下降。2020年WHO建立了《2021—2030年全球麻疹和风疹战略框架》,致力于2030年消除麻疹。根据中国疾病控制预防中心数据,2005—2022年我国麻疹发病率整体呈下降趋势,2017年以来发病率维持在1/10万以下,尤其2023年发病率仅为0.0441/10万,基本达到WHO目标[25-26]。

3.1.8 尼帕病毒和亨德拉病毒

二者均属于亨尼帕病毒属,为人畜共患病毒,其宿主为飞狐(大型果蝠),主要通过直接接触被感染的动物或人的分泌物而传播,也可经空气传播。其中HNV曾发生果蝠传人、屠宰场猪传人、马传人等现象,并引起呼吸道和神经系统症状。NiV感染者可发生呼吸、神经等多系统衰竭,甚至出现致死性脑炎(死亡率为40%~90%)[27]。2022年发表的病例报道显示,我国在华东地区1例发热患者咽拭子样本中检出一种新型亨尼帕病毒,命名为琅琊病毒,后续研究确认在山东和河南共35例患者发生了此种病毒急性感染[28]。

3.2 细菌

呼吸道传染性细菌主要包括:结核分枝杆菌、嗜肺军团菌、百日咳鲍特菌、白喉棒杆菌、A群链球菌和鼠疫耶尔森菌等。有文献提及肺炎链球菌、流感嗜血杆菌可经空气传播。其他常见呼吸道感染病原菌,如肠杆菌目细菌(包括肺炎克雷伯菌等)、金黄色葡萄球菌、鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌等,尚无明确证据表明其具有呼吸道传染性。

2024年WHO公布了第二版《细菌优先病原体清单》,其分级原则综合考虑了病原体发病率、死亡率、耐药性、传播性、可预防性和治疗性等因素,其中关键优先级组中对利福平耐药的结核分枝杆菌和中度优先级组中对大环内酯类耐药的A群链球菌(GAS)具有呼吸道传染性。

3.2.1 结核分枝杆菌

主要经空气传播,含有结核分枝杆菌的IRPs可在空气中停留数小时,R0为1,其传染性影响因素包括细菌载量、暴露时间、感染控制措施和暴露个体易感性等。2024年《细菌优先病原体清单》文件显示,截至2023年底,全世界约有四分之一人口存在结核感染或潜伏性结核感染。如不进行治疗,5%~10%的感染者会在某个时间点发病,1例结核病患者一生中可传染20人。一项前瞻性研究显示,在96例结核分枝杆菌培养阳性患者中,45%产生含结核分枝杆菌的气溶胶,与之相关的442名接触者中,接触高浓度气溶胶(≥10 CFU)者结核菌素皮肤试验阳性转换率为69%,而接触低浓度气溶胶者阳性转换率为25%(OR=0.77,95% CI:0.27~2.17)[9]。2023年我国法定传染病报告中肺结核病例有613 091例,发病率为43.48/10万[25]。

3.2.2 嗜肺军团菌

经吸入IRPs或接触被污染的水而发生感染,多呈散在发病或小流行。需注意的是,该菌可通过空调系统传播[10]。明确患者接触史,如有部队生活、居住养老院、旅行史等,可为其感染的诊断提供重要线索。嗜肺军团菌感染主要引起呼吸道症状,临床可表现为轻症如自限性流感样疾病,也可为重症甚至死亡。症状以肺炎最常见,也可有腹膜炎、脑膜炎等肺外表现。一项纳入2014—2019年我国3403例CAP患者的多中心前瞻性研究显示,病原体为嗜肺军团菌者占比1.0%,感染患者发生重症CAP的风险增高(OR=4.08,95% CI:1.95~8.58)[29]。

3.2.3 百日咳鲍特菌

经空气传播,人类是其唯一的宿主,感染后典型症状表现为阵发性咳嗽、吸入性哮鸣音、咳嗽后呕吐等,病情可持续数月,故被称为“百日咳”。该病原体的传染性较强,通常R0值为5.5,但在一些研究中甚至达12~17[11]。

近年来,包括我国在内的多个百日咳疫苗高覆盖率国家出现了百日咳发病率上升,主要感染人群为未接种疫苗或疫苗接种次数不全的婴幼儿。对于未注射百日咳疫苗的儿童,指标病例(index case)的家庭接触者平均感染率为64%~86%;而学校教室接触者的感染率为0~36%[30]。根据患者年龄和免疫情况不同,临床可表现为轻症或重症。

百日咳曾是婴幼儿死亡的重要原因,被列为我国乙类传染病。自1940年全国覆盖百日咳疫苗接种后,其发病率下降了95%。2018—2022年我国百日咳发病率为(0.32~2.71)/10万,其中<1岁婴幼儿占比为52.40%[31]。2023年我国新增百日咳病例41 124例,发病率为2.9171/10万[25]。

3.2.4 白喉棒杆菌

经空气传播,主要侵犯咽喉,并引起上呼吸道感染,其R0为6~7。感染者大量坏死上皮细胞、渗出物和菌体共同形成假膜,一旦脱落可引起窒息死亡。此外,该菌可产生并释放强烈的外毒素,入血后引起全身中毒症状,还可引起心肌损伤和周围神经麻痹。白喉是我国乙类传染病,已纳入儿童计划免疫范围,目前极少有病例报告,2023年全国法定传染病报告白喉病例数为0[25]。

3.2.5 A群链球菌

可经空气、皮肤黏膜接触和污染的食物传播,人类是其唯一宿主,人群普遍易感。GAS为广谱致病菌,可引起浅部感染、深部感染、毒素介导性疾病、感染性免疫性疾病、链球菌感染相关的儿童自身免疫性神经精神疾病等,其中在呼吸道主要引起急性咽炎、扁桃体炎,是儿童和青少年咽痛的主要病因,冬春季为高发季节[32]。健康成人中该菌的携带率<5%,而健康儿童咽部携带率在流行期可达20%以上。调查显示,2011—2015年我国上海、新疆等地儿童咽部GAS带菌率为7.6%~12.6%[33]。

GAS传播的危险因素包括过度拥挤的环境、共用个人物品、通风不良等,最常见的传播环境包括学校、幼儿园、医院、军营和疗养院。该菌也可引起急性出疹性呼吸道传染病,即猩红热。2018—2019年的前瞻性研究表明,英国猩红热流行期间,在有确诊病例的学校连续4周采集同教室内接触者咽拭子,GAS核酸阳性率可达9.6%~27.0%[34]。2024年初,日本暴发了链球菌中毒性休克综合征疫情,其中64%由GAS所致。我国自1950年开始将猩红热纳入法定乙类传染病管理,2020—2022年总体处于较低流行水平,2023年起有所回升,2024年上半年出现显著回升。我国猩红热每年有夏季和冬季2次发病高峰期,高发人群以3~9岁儿童为主,占报告病例的85%以上[33]。

3.2.6 鼠疫耶尔森菌

最主要的传播方式为鼠蚤叮咬,也可经直接接触传播、呼吸道传播和消化道传播,R0为1.3,可引起腺鼠疫、肺鼠疫、败血症型鼠疫、脑膜炎型鼠疫、眼鼠疫、胃肠鼠疫、皮肤鼠疫等[35]。鼠疫是我国法定甲类烈性传染病,肺鼠疫患者可通过空气将病原体传染至他人,引起人与人之间的感染。肺鼠疫主要表现为突然起病,寒战发热、胸痛、咳嗽、呼吸困难、咯血。若未治疗,发病后24 h病死率接近100%,治疗后可下降为25%~50%。我国鼠疫染疫动物以黄鼠、旱獭、沙鼠、田鼠等为主,疫源地主要分布于内蒙古科尔沁右翼中旗、青海、阿拉善盟、西藏喜马拉雅等地,以动物间疫情流行为主,偶有人类感染的疫情发生。2012—2021年全国43个国家级监测点在23万余份动物材料中检出鼠疫耶尔森菌404株,其中喜马拉雅旱獭疫源地占比75.7%、长爪沙鼠疫源地占比13.1%、青海田鼠疫源地占比6.93%[36]。2023年全国法定传染病疫情概况报告鼠疫病例5人、死亡1人[25]。

3.3 真菌

呼吸道感染真菌类病原菌主要包括曲霉属、镰刀菌属、毛霉目、耶氏肺孢子菌、马尔尼菲篮状菌、隐球菌属、组织胞浆菌属和球孢子菌属等,但仅少数真菌具有呼吸道传染性,如耶氏肺孢子菌。该菌为条件致病真菌,具有较强的传染性和流行性,可经空气传播,在免疫抑制人群,如人类免疫缺陷病毒(HIV)感染者、实体器官移植受者、肿瘤和自身免疫性疾病等患者中引起肺孢子菌肺炎,甚至引起播散性感染;此外,也可感染健康人群,但通常处于无症状携带状态。

前瞻性研究表明,15例耶氏肺孢子菌感染的重症患者中,7例(46.7%)患者所在的病房空气样本检出该菌的核酸;102名与患者有接触史的医务人员中,9名(8.8%)鼻拭子或口咽冲洗物核酸检测阳性,即存在耶氏肺孢子菌定植,其中2名医务人员呼出气体样本核酸检测阳性[12]。2022年WHO发布的《WHO真菌优先病原体清单》将耶氏肺孢子菌列为中等优先级组,该清单中其他病原真菌均不具有明确的呼吸道传染性。

3.4 非典型病原体

引起呼吸道感染的非典型病原体主要包括:肺炎支原体(MP)、肺炎衣原体(Cpn)、鹦鹉热衣原体(Cps)和沙眼衣原体(CT),除CT主要经母婴传播引起新生儿肺炎外,余3种非典型病原体均可经空气传播。

3.4.1 肺炎支原体

MP经空气传播,感染发病率与温度、湿度相关。虽然学龄儿童和青少年是MP最常见的感染人群,但从婴儿至老年人均可发生感染。其感染的最常见表现为支气管炎,常伴急性咽炎等上呼吸道症状,约1/3患者可发展为肺炎,但多数症状较轻、自愈性高,也称为行走性肺炎。在CAP病原菌中约占4%~8%,流行期间可占20%~70%[37]。MP感染在我国北方地区秋冬季节多见,南方地区夏秋季节高发[38]。其感染潜伏期约为1~3周,家庭内传播较为常见,我国有在学校、医院、军队等MP暴发流行的报道。2023年1—6月全球多个国家和地区出现了MP感染发病率回升[39]。

3.4.2 肺炎衣原体

可引起上呼吸道感染(咽炎、鼻窦炎和中耳炎等)和下呼吸道感染(急性支气管炎、慢性支气管炎、哮喘和CAP等),并与结节病及一些肺外疾病相关,可在人与人之间传播,在学校、家庭、军队等人群中导致暴发流行。Cpn可在环境物体表面、皮肤表面和气溶胶中存活,其传播缓慢,病例间传播间隔约为30 d[40]。

3.4.3 鹦鹉热衣原体

其感染多因接触被感染鹦鹉或其他鸟类及其排泄物导致,约占CAP病原体的1%[41]。感染者多有密切接触史,包括宠物饲养、兽医医院、家禽工业等。2020年我国山东省曾报道因人类感染Cps而发生的CAP暴发流行,6名鸭肉加工厂的工作人员感染Cps后发生了人与人之间的传播,最终导致22例患者感染[13]。

4 呼吸道传染性病原微生物检测的分级策略

4.1 分级原则

推荐意见1

根据呼吸道感染患者的临床症状或体征、流行病学特点等,结合临床路径进行鉴别诊断,包括感染或非感染性疾病、病原体类型(病毒、细菌、非典型病原体、真菌)等,如考虑存在传染性疾病可能,建议采取分级筛查检测策略。第一级:引起ARIs的临床常见传染性病原体,第二级:引起慢性呼吸道感染的传染性病原体及少见的呼吸道传染性病原体,第三级:新发突发呼吸道传染性病原体[证据等级:2c,强推荐(9.19分)]。

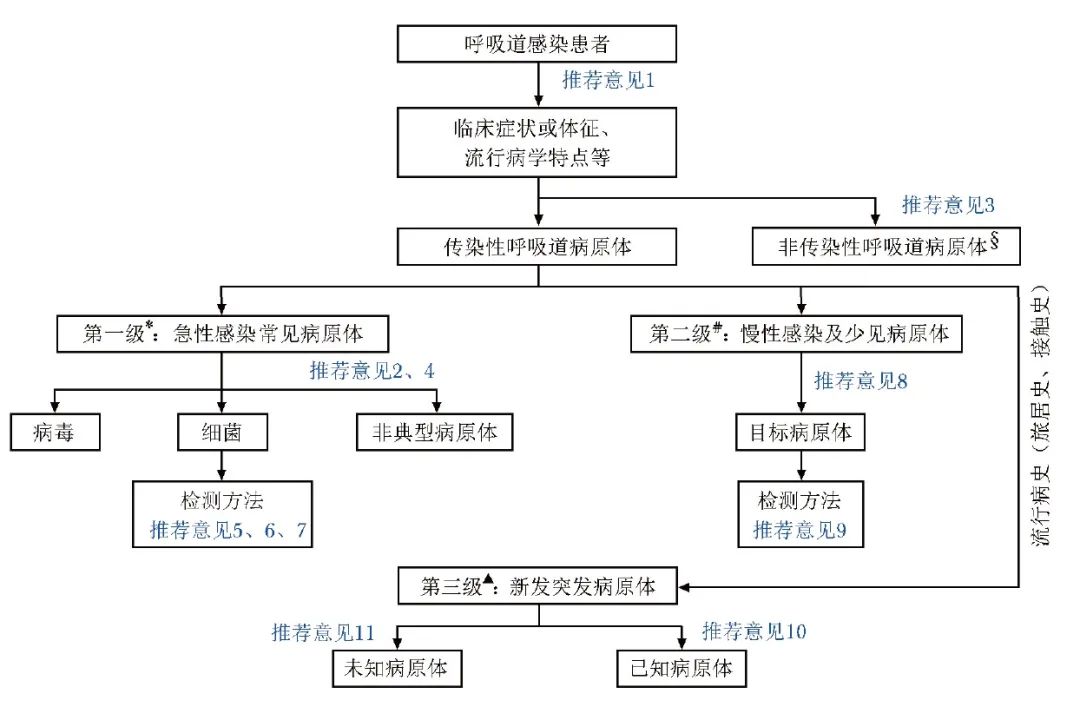

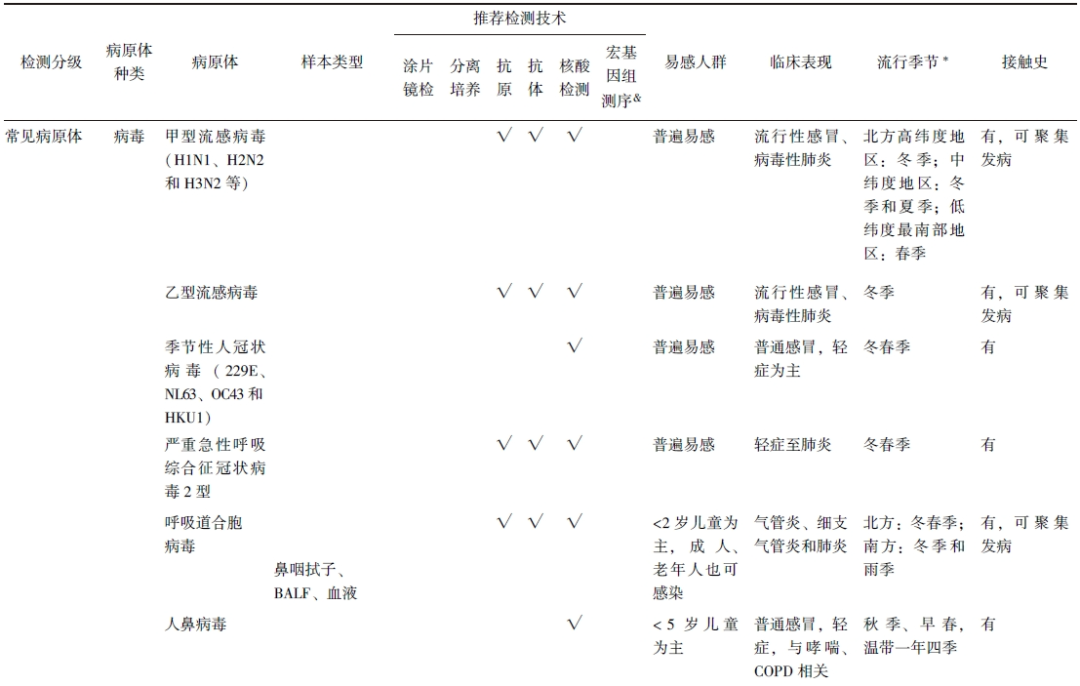

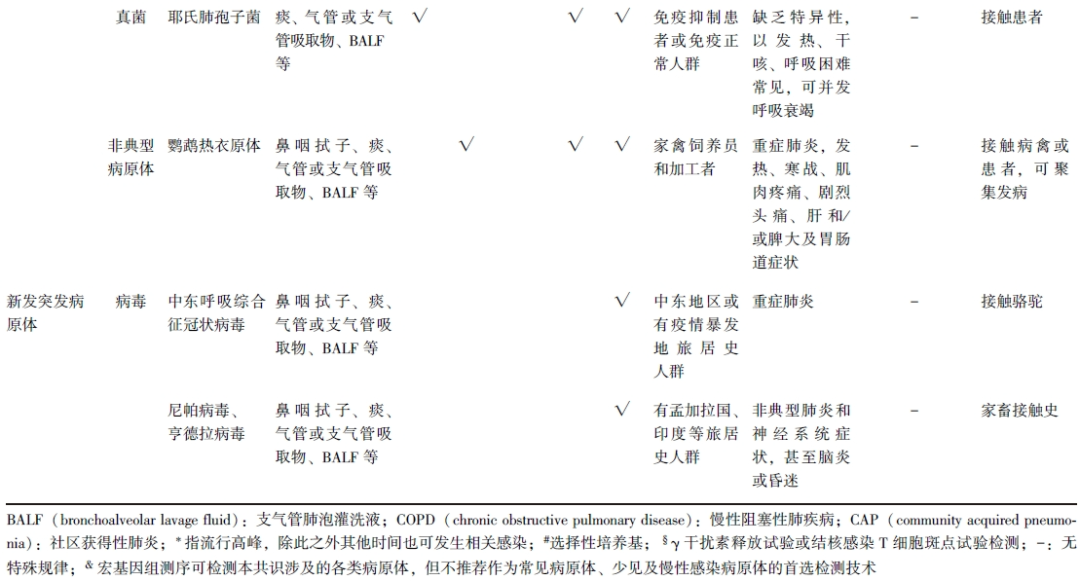

呼吸道病原体分级检测流程见图1,包括疑似呼吸道传染性和非传染性病原体的检测路径。各级呼吸道传染性病原体、适用检测技术及易感因素见表3。

图1 呼吸道传染性病原体分级检测流程

*第一级病毒包括甲型流感病毒、乙型流感病毒、严重急性呼吸综合征冠状病毒2型、呼吸道合胞病毒、人鼻病毒、人副流感病毒、人腺病毒、季节性人冠状病毒、博卡病毒、人偏肺病毒等;细菌包括嗜肺军团菌和A群链球菌等;非典型病原体包括肺炎支原体、肺炎衣原体等;#第二级目标病原体包括结核分枝杆菌、耶氏肺孢子菌、百日咳鲍特菌、白喉棒杆菌、鼠疫耶尔森菌、禽流感病毒、麻疹病毒和鹦鹉热衣原体等;▲第三级已知病原体包括中东呼吸综合征冠状病毒、尼帕病毒和亨德拉病毒等;§非传染性常见病原体包括肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、肺炎克雷伯菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌等

表3 呼吸道传染性病原体推荐检测技术及易感因素

4.2 急性呼吸道感染常见传染性病原体检测

4.2.1 目标病原体

推荐意见2

对社区获得、急性起病、可疑呼吸道传染性病原体感染的患者,根据流行病学特征,对其当时居住地流行率较高的呼吸道传染性病原体进行检测。推荐检测病原体包括甲型流感病毒、乙型流感病毒、严重急性呼吸综合征冠状病毒2型、呼吸道合胞病毒、人鼻病毒、人副流感病毒、人腺病毒、季节性人冠状病毒、博卡病毒、人偏肺病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、嗜肺军团菌和A群链球菌[证据等级:2a,强推荐(8.91分)]。

推荐意见3

对于不能排除非传染性呼吸道病原体感染的患者,应同时进行常见社区获得性ARIs病原体检测,常见病原体包括:肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、肺炎克雷伯菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌等[证据等级:2a,强推荐(8.34分)]。

2009—2019年一项来自我国106个城市的前瞻性调研分析了231 107例ARIs患者的病原体发现,排名前5位的病毒为IFV(28.5%)、RSV(16.8%)、HRV(16.7%)、HPIV(13.1%)和HAdV(10.3%),季节性HCoV、HBoV和HMPV次之,占比为4.1%~5.8%[42];具有传染性的细菌和非典型病原体中最常见的是MP(18.6%),其次为Cpn、嗜肺军团菌和GAS,占比为0.4%~1.6%;在没有明确呼吸道传染性证据的ARIs病原体中,肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌居前5位,占比分别为29.9%、15.8%、12.5%、11.4%以及8.9%。

2019年末,COVID-19疫情开始在我国武汉暴发,SARS-CoV-2的流行及疫情期间所采取的管控措施,对我国ARIs病原谱及流行规律产生了重大影响。来自河北省的回顾性研究显示,除SARS-CoV-2外,2021年、2022年和2023年ARIs的首位病原体分别为HRV(15.08%)、MP(6.46%)和 FluA(11.35%),除HPIV外的大部分病原体的季节性流行模式受到了影响;2023年ARIs主要病原体为FluA(11.35%)、MP(7.92%)、HRV(5.52%)和HAdV(3.98%),而FluB仅占比0.42%[43]。

来自江苏省的前瞻性研究显示,2023年下半年社区流感样发热患者的主要病原体为FluA(23.41%)、FluB(10.95%)和HcoV(4.64%),不同地区报道的病原谱存在较大差异[44]。2023年我国儿童人群出现了MP暴发流行(28.56%),同时FluA、FluB、HPIV、HMPV和RSV检出率均较2022年有显著升高[45]。

4.2.2 风险因素

推荐意见4

患者年龄、基础疾病、临床表现、实验室检查结果及影像学特点、居住地区、发病季节、接触史、是否存在聚集性发病等因素,与病原流行病学分布特征相关[证据等级:2a,强推荐(8.22分)]。

4.2.2.1 患者年龄及基础疾病

不同病原体在不同年龄段人群中的感染发病率存在差异,儿童、老年人、免疫抑制人群可能更易发生感染或病情加重。在儿童(<5岁)人群中引起ARIs的首位病毒是RSV(25.7%),而在其他年龄组人群中均为IFV,且RSV也是引起儿童病毒性肺炎的最常见病原体。引起学龄儿童(5~17岁)ARIs的最常见细菌/非典型病原体为MP(56.7%),而在其他年龄组人群中均为肺炎链球菌。HPIV主要感染儿童,但也可感染成人,尤其是免疫低下人群和老年人群[42]。未接种百日咳疫苗或接种次数不全的婴幼儿及学龄儿童是百日咳鲍特菌的易感人群。GAS易引起儿童咽部感染。MP易感人群为学龄儿童和青少年,但所有年龄组人群均可被感染。Cpn初次感染多见于儿童或青少年,再次感染多见于65岁以上老年人[46]。

4.2.2.2 临床表现

季节性HCoV、HRV、HPIV-1、HPIV-2、HPIV-4、百日咳鲍特菌、白喉棒杆菌、GAS主要感染上呼吸道,其中HCoV、HRV、HPIV-2和HPIV-4感染症状通常较轻[1,11,23,31-32]。

季节性HCoV可引起咳嗽、咽痛、鼻塞、流涕、发热等症状;HRV感染多为感冒样症状,也可单独引起鼻窦炎、中耳炎、哮喘和继发性细菌感染[1]。

HPIV-1和HPIV-2主要引起喉炎,其特点是声音嘶哑、犬吠样咳嗽和喉鸣;百日咳鲍特菌感染的典型特征为阵发性痉挛性咳嗽、咳嗽末吸气相回声、咳嗽后呕吐[11,23,31]。

白喉棒杆菌感染的主要表现是咽喉肿痛、吞咽困难、淋巴结炎、低热、乏力、头痛等,出现假膜时可能会导致呼吸道阻塞。

GAS在呼吸道主要引起急性咽炎、扁桃体炎、猩红热等[32]。

FluA、FluB、RSV、HPIV-3、HAdV、SARS-CoV-2等感染可引起咽痛、咳嗽、发热等上呼吸道症状,也可导致严重的下呼吸道感染,尤其对免疫抑制和有基础疾病者危害更大。

嗜肺军团菌感染主要引起军团菌肺炎,可表现为轻症,但也可致死。

4.2.2.3 居住地区及发病季节

我国幅员辽阔,不同地区/季节的气候差异明显,对病原体流行情况有显著影响。冬春季是我国多种呼吸道传染性病原体流行高峰期,包括FluA、FluB、季节性HCoV、RSV、GAS等,此外北方地区还存在HAdV高峰[29]。同时,冬季也是北方地区MP流行季节,早春季节还应关注HRV流行情况。春夏季是HPIV-3和南方地区HAdV流行高峰期,HPIV-3在温带地区也可全年流行[38,42]。此外,夏季还可能出现猩红热和军团菌肺炎,南方地区易发生FluA和MP流行。秋季则是我国HRV、HPIV-1/2和MP流行高峰期。南方潮湿雨季需注意可能出现RSV流行。

4.2.2.4 接触史及聚集性发病

呼吸道传染性病原体感染者通常有接触史,接触其他感染者或拥挤、密集人群是重要的感染危险因素。幼儿园、学校、养老院、军营、医疗机构等人群聚集场所及密闭、潮湿环境是FluA、RSV、HAdV、SARS-CoV-2、GAS、MP、Cpn、嗜肺军团菌等传播甚至暴发流行的危险因素,更可能出现聚集性发病。此外,患者如有旅行史、旅店聚集史等,应考虑可能因共用污染的冷却塔、空调系统等而感染嗜肺军团菌的风险[10,30]。百日咳鲍特菌的传染性较强,患者家庭成员及学校中的接触者存在感染风险。

4.2.3 推荐检测方法

推荐意见5

对于疑似由临床常见传染性病原体引起的ARIs,应尽可能在启动抗感染治疗前采集感染部位样本进行病原学检测,并推荐首选细菌涂片及分离培养、抗原、抗体、单靶标病原体核酸检测及基于症候群的多靶标病原体核酸检测等技术[证据等级:2a,强推荐(9.47分)]。

推荐意见6

在流感病毒、严重急性呼吸综合征冠状病毒2型、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、人鼻病毒、人腺病毒、人副流感病毒等流行季节,推荐采用核酸即时检验技术进行单重或多重聚合酶链反应(PCR)检测,以快速鉴别诊断、缩短患者候诊时间、迅速分流人群,从而降低病原体传播风险[证据等级:2a,强推荐(9.06分)]。

推荐意见7

对于病情危重、进展迅速,或患者存在免疫损伤或严重基础疾病的情况,经验性抗感染治疗无效且72 h内常规检测技术未能明确病原学诊断,或出现聚集性呼吸道传染性病例且未能快速明确病原时,建议采用病原宏基因组测序(mNGS)或靶向测序(tNGS)技术,采集高质量呼吸道标本进行检测[(证据等级:2a,强推荐(9.28分)]。

5 慢性呼吸道感染及少见呼吸道传染性病原体检测

5.1 目标病原体

推荐意见8

对于慢性病程、可疑呼吸道传染性病原体感染的患者,或可疑少见呼吸道传染性病原体感染的患者,需结合患者接触史、旅居史、免疫功能及基础疾病情况进行综合分析,以判断可能的病原体,包括结核分枝杆菌、耶氏肺孢子菌、麻疹病毒、百日咳鲍特菌、白喉棒杆菌、禽流感病毒、鼠疫耶尔森菌和鹦鹉热衣原体等[证据等级:2a,强推荐(8.50分)]。

结核分枝杆菌感染患者通常伴有营养不良、免疫损伤等基础疾病,特别是有结核患者接触史或既往有结核病史的患者,需重点对结核分枝杆菌感染进行鉴别诊断。结核病灶好发于双侧上肺尖后段、下叶背段及后基底段,其影像学特点表现为结节、斑片状影、空洞等。免疫抑制也是耶氏肺孢子菌感染的高危因素,但该菌也可感染健康人,或处于无症状定植状态[12]。肺孢子菌肺炎患者肺部CT常表现为双肺磨玻璃样影,常伴乳酸脱氢酶和1,3-β-D-葡聚糖升高。此类患者应与其他慢性病程的呼吸道感染相鉴别,尤其是真菌感染。

麻疹病毒、百日咳鲍特菌和白喉棒杆菌均具有较强的传染性,均已纳入我国儿童计划免疫范围,需进行基础免疫和加强免疫接种。麻疹在我国流行率低于1/10万,白喉近几年在我国年报告例数均为0~2例,均处于极低水平,但百日咳发病率近年来有明显回升。此3种病原体的主要易感人群为未接种疫苗的儿童,患儿家庭成员及幼儿园、学校接触者是高危感染人群。

禽流感病毒、鼠疫耶尔森菌和Cps均为人畜共患病原体,有明确接触史的患者需重点关注。发病前14 d内有禽类(包括禽类排泄物、分泌物)接触或活禽环境暴露史,出现发热、头痛、肌肉酸痛、咳嗽和呼吸困难等症状的患者,需考虑禽流感的可能。在发病前10 d内有动物鼠疫流行区旅行史;接触了来自鼠疫疫区的疫源动物、动物制品,进入过鼠疫实验室或接触了鼠疫实验用品;接触了疑似鼠疫或明确诊断为鼠疫的患者,需考虑鼠疫感染的可能[35]。起病前接触了被感染的鹦鹉或其他禽类,包括有宠物饲养、兽医医院、家禽工业接触史的肺炎患者,需考虑Cps感染的可能,其典型临床表现为发热、寒战、肌肉疼痛、剧烈头痛、肝和/或脾大及胃肠道症状,可伴心内膜炎或心肌炎[41]。

5.2 推荐检测方法

推荐意见9

对于慢性呼吸道感染及少见呼吸道传染性病原体,推荐采用病原选择性培养或靶标特异性核酸检测技术进行病原学诊断。对于仍无法明确病原的患者,应采用mNGS或tNGS技术进一步明确诊断[证据等级:2a,强推荐(8.72分)]。

6 新发突发呼吸道传染性病原体检测

6.1 目标病原体

推荐意见10

应密切关注国际上已明确的新发突发呼吸道传染性病原体,特别是WHO列出的可引起疫情或大流行的病原体。如患者存在相关旅居史、接触史及临床症状,且通过常规病原学检测均未明确责任病原体,应考虑采用病原体特异性PCR、tNGS或mNGS技术进行检测[证据等级:2b,强推荐(9.19分)]。

1 MERS-CoV:其感染主要集中发生于中东地区,如患者发病前14 d内有阿拉伯半岛旅游史、直接接触骆驼或与有呼吸道症状的患者接触,则存在MERS感染的风险。既往已有MERS家庭聚集性发病的报道[47]。

2 NiV和HNV:属于生物安全4级(biosafety level 4, BSL-4)病原体,也是本共识涉及病原体中仅有的BSL-4病原体,病毒分离培养应在BSL-4实验室进行,未经培养的疑似感染病例样本操作应在BSL-3实验室进行[14]。此类病毒主要于亚洲流行,经常出现于孟加拉国、印度、马来西亚、菲律宾和新加坡等地。

推荐意见11

如出现呼吸道感染性病例聚集性发病或暴发流行,且通过常规病原学诊断技术及上述分级检测程序均未明确诊断,应考虑存在未知新发突发呼吸道传染性病原体感染的可能。应尽快采集支气管肺泡灌洗液、气管、支气管吸取物或肺活检组织等高质量下呼吸道样本进行mNGS检测并进行新发病原体分析,同时评估新发突发病原体公共卫生事件风险,并上报医院感染管理部门或疾控部门,尽早采取对应的处置和管理措施[证据等级:2c,强推荐(9.44分)]。

6.2 推荐检测方法

目前mNGS技术已在多种新发突发病原体的识别工作中发挥了重要作用,如SARS-CoV-2、新型沙粒病毒、蜱传新布尼亚病毒、艾比湖病毒和狼牙病毒。mNGS一般指对标本中提取的DNA和RNA遗传物质,采用随机引物构建文库后测序,结合病原微生物数据库及特定算法,检测标本中含有的病原微生物序列。mNGS物种鉴定采用数据库比对方法,包括去除人源序列直接与微生物参考数据库比对和去除人源序列组装后片段(contigs或scaffolds)与数据库比对2种形式,通常以序列相似性阈值大于97%为物种判断标准[48]。需要注意的是,即使mNGS检测阳性,也应结合物种及临床症状综合判断病原体的致病意义。

应用mNGS进行新发突发病原体检测及验证应涵盖以下内容:

1

如临床样本测序结果匹配了多个近缘物种且其序列数相近,应对测序数据进行组装,并进行进化分析,以确定是否存在新发病原体的可能,必要时可增加测序深度后再进行分析;

2

基于测序结果,建立分子生物学检测方法(如qPCR法)筛查潜在的阳性标本;

3

通过获得的基因片段数据推测病原体特性,以指导病原体分离培养;

4

从免疫学、流行病学和临床特点等方面证明新发病原体与疾病的致病关系。

mNGS作为一项新兴技术,其检测新发病原体的应用仍存在一定局限性和挑战,主要体现在以下方面:

1

受测序成本和技术流程的影响,临床实验室所采用的mNGS测序数据量一般较低,尤其临床标本源自宿主的内源性基因序列数据占比较高或所含病原体细胞壁较厚时,病原体的最低检测限会升高,可能难以获取足够数量的病原体序列;

2

由于方法学建立过程中新发病原体缺乏明确的参考基因组且无真实临床标本,无法进行检测方法的分析性能确认,可能导致检测结果可靠性不足;

3

新发病原体的生物信息学分析过程有赖于专业人员和分析流程,目前仅有极少数临床实验室具备对测序数据进行组装、溯源、进化分析的技术能力。

7 小结

早期进行病原学检测,明确责任病原体可为呼吸道传染性疾病的诊断提供重要参考信息。根据不同人群、地域、季节、接触史和旅游史等特点,呼吸道传染性病原流行病学及变化趋势不同,适用的病原学诊断方法也有所差别。本共识针对呼吸道传染性疾病,建立了临床常见急性感染、慢性感染与少见、新发突发病原体感染的分级检测策略。推荐意见主要基于近年来我国呼吸道传染性病原微生物流行情况。未来需结合新的流行病学特征变化趋势,尤其在新发、突发呼吸道传染性病原体出现或引起暴发流行、甚至引发疫情时,及时对检测策略进行动态调整与优化。

特别说明

根据最新病毒学分类,共识中涉及的部分病毒英文名称进行了更新,为便于读者理解,本共识仍沿用传统病毒名称。详细更名信息如下:甲型、乙型流感病毒最新命名分别为“Alphainfluenzavirus influenzae” “Betainfluenzavirus influenzae”;人冠状病毒OC43、229E、HKU1、NL63最新命名分别为“Betacorona-virus gravedinis” “Alphacoronavirus chicagoense” “Betacoronavirus hongkongense”“Alphacoronavirus amsterdamense”;呼吸道合胞病毒最新命名为“Orthopneumovirus hominis”;人鼻病毒被归为肠道病毒属,鼻病毒A、B、C最新命名分别为“Enterovirus alpharhino” “Enterovirus betarhino” “Enterovirus cerhino”;副流感病毒1~4型最新命名分别为 “Respirovirus laryngotracheitidis”“Orthorubulavirus laryngotracheitidis” “Respirovirus pneumoniae” “Orthorubulavirus hominis”;腺病毒主要型别最新命名为“Mastadenovirus blackbeardi”;博卡病毒最新命名为“Bocaparvovirus primate”;偏肺病毒最新命名为“Metapneumovirus hominis”;麻疹病毒为最新命名为“Morbillivirus hominis”;尼帕病毒最新命名为“Henipavirus nipahense”;亨德拉病毒最新命名为“Henipavirus hendraense”。

参考文献

[1]Kesheh M M, Hosseini P, Soltani S, et al. An overview on the seven pathogenic human coronaviruses[J]. Rev Med Virol, 2022, 32(2): e2282.

[2]Fineberg H V. Pandemic preparedness and response--lessons from the H1N1 influenza of 2009[J]. N Engl J Med, 2014, 370(14): 1335-1342.

[3]Lee S S, Wong N S. Probable transmission chains of Middle East respiratory syndrome coronavirus and the multiple generations of secondary infection in South Korea[J]. Int J Infect Dis, 2015, 38: 65-67.

[4]Gayer M, Legros D, Formenty P, et al. Conflict and emerging infectious diseases[J]. Emerg Infect Dis, 2007, 13(11): 1625-1631.

[5]Simpson S, Kaufmann M C, Glozman V, et al. Disease X: accelerating the development of medical countermeasures for the next pandemic[J]. Lancet Infect Dis, 2020, 20(5): e108-e115.

[6]Wang C C, Prather K A, Sznitman J, et al. Airborne transmission of respiratory viruses[J]. Science, 2021, 373(6558): eabd9149.

[7]Leung N H L. Transmissibility and transmission of respiratory viruses[J]. Nat Rev Microbiol, 2021, 19(8): 528-545.

[8]Carroll K C, Pfaller M A, Landry M L, et al. Manual of clinical microbiology[M]. 12th ed. Washington, D.C.: ASM Press, 2019: 1541-1559, 1592-1605.

[9]Jones-López E C, Namugga O, Mumbowa F, et al. Cough aerosols of Mycobacterium tuberculosis predict new infection: a household contact study[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2013, 187(9): 1007-1015.

[10]Band J D, LaVenture M, Davis J P, et al. Epidemic legionnaires' disease. Airborne transmission down a chimney[J]. JAMA, 1981, 245(23): 2404-2407.

[11]Kilgore P E, Salim A M, Zervos M J, et al. Pertussis: microbiology, disease, treatment, and prevention[J]. Clin Microbiol Rev, 2016, 29(3): 449-486.

[12]Valade S, Azoulay E, Damiani C, et al. Pneumocystis jirovecii airborne transmission between critically ill patients and health care workers[J]. Intensive Care Med, 2015, 41(9): 1716-1718.

[13]Zhang Z J, Zhou H, Cao H E, et al. Human-to-human transmission of Chlamydia psittaci in China, 2020: an epidemiological and aetiological investigation[J]. Lancet Microbe, 2022, 3(7): e512-e520.

[14]中华人民共和国国家卫生健康委员会. 人间传染的病原微生物目录[EB/OL]. (2023-08-18)[2024-12-01]. http://www.nhc.gov.cn/qjjys/s7948/202308/b6b51d792d 394fbea175e4c8094dc87e/files/7b6b5be3d8bf4381ad5fb8d3 cab2b5e7.docx.

National Health Commission of the People's Republic of China. List of pathogenic microorganisms transmitted between humans[EB/OL]. (2023-08-18)[2024-12-01]. http://www.nhc.gov.cn/qjjys/s7948/202308/b6b51d792d394fbea 175e4c8094dc87e/files/7b6b5be3d8bf4381ad5fb8d3cab2b5 e7.docx.

[15]Shi T, Arnott A, Semogas I, et al. The etiological role of common respiratory viruses in acute respiratory infections in older adults: a systematic review and meta-analysis[J]. J Infect Dis, 2020, 222(S7): S563-S569.

[16]Shi T, McLean K, Campbell H, et al. Aetiological role of common respiratory viruses in acute lower respiratory infections in children under five years: a systematic review and meta-analysis[J]. J Glob Health, 2015, 5(1): 010408.

[17]Mallapaty S. The pathogens that could spark the next pandemic[J]. Nature, 2024, 632(8025): 488.

[18]He J, Bose M E, Beck E T, et al. Rapid multiplex reverse transcription-PCR typing of influenza A and B virus, and subtyping of influenza A virus into H1, 2, 3, 5, 7, 9, N1 (human), N1 (animal), N2, and N7, including typing of novel swine origin influenza A (H1N1) virus, during the 2009 outbreak in Milwaukee, Wisconsin[J]. J Clin Microbiol, 2009, 47(9): 2772-2778.

[19]Tumpey T M, Basler C F, Aguilar P V, et al. Characterization of the reconstructed 1918 Spanish influenza pandemic virus[J]. Science, 2005, 310(5745): 77-80.

[20]De Wit E, Van Doremalen N, Falzarano D, et al. SARS and MERS: recent insights into emerging coronaviruses[J]. Nat Rev Microbiol, 2016, 14(8): 523-534.

[21]Reis J, Shaman J. Simulation of four respiratory viruses and inference of epidemiological parameters[J]. Infect Dis Model, 2018, 3: 23-34.

[22]浙江省疾病预防控制中心, 浙江省传染病疫苗与预防控制研究重点实验室, 国家儿童医学中心(上海)复旦大学附属儿科医院, 等. 人呼吸道合胞病毒感染监测与防控专家共识(2023年)[J]. 中华临床感染病杂志, 2023, 16(5): 337-353.

[23]国家儿童健康与疾病临床医学研究中心, 中华医学会儿科学分会临床检验学组. 儿童副流感病毒感染临床实验室诊断专家共识[J]. 中华检验医学杂志, 2024, 47(1): 24-34.

[24]人腺病毒呼吸道感染预防控制技术指南编写审定专家组. 人腺病毒呼吸道感染预防控制技术指南(2019年版)[J]. 中华预防医学杂志, 2019, 53(11): 1088-1093.

[25]国家疾病预防控制局. 2023年全国法定传染病疫情概况[EB/OL]. (2024-09-18)[2024-12-01]. https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzzx/c100016/common/content/content_1836299733133275136.html.

[26]Liu Q Q, Li J H, Liu S Y, et al. The epidemiological characteristics and spatiotemporal clustering of measles-China, 2005-2022[J]. China CDC Wkly, 2024, 6(27): 665-669.

[27]Alam A M. Nipah virus, an emerging zoonotic disease causing fatal encephalitis[J]. Clin Med (Lond), 2022, 22(4): 348-352.

[28]Zhang X A, Li H, Jiang F C, et al. A zoonotic henipavirus in febrile patients in China[J]. N Engl J Med, 2022, 387(5): 470-472.

[29]Zhang L L, Xiao Y, Zhang G L, et al. Identification of priority pathogens for aetiological diagnosis in adults with community-acquired pneumonia in China: a multicentre prospective study[J]. BMC Infect Dis, 2023, 23(1): 231.

[30]Warfel J M, Beren J, Merkel T J. Airborne transmission of Bordetella pertussis[J]. J Infect Dis, 2012, 206(6): 902-906.

[31]中华医学会感染病学分会儿科感染学组, 国家卫生健康委能力建设和继续教育儿科专委会感染组, 中国临床实践指南联盟方法学专委会, 等. 中国百日咳诊疗与预防指南(2024版)[J]. 中华医学杂志, 2024, 104(15): 1258-1279.

[32]禹定乐, 卢清华, 尤元海, 等. 中国儿童A族链球菌感染相关疾病的诊断、治疗与预防专家共识[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2022, 37(21): 1604-1618.

[33]尤元海, 张晓娟, 刘洁, 等. A族链球菌病公共卫生风险与对策分析[J]. 疾病监测, 2024, 39(9): 1191-1197.

[34]Cordery R, Purba A K, Begum L, et al. Frequency of transmission, asymptomatic shedding, and airborne spread of Streptococcus pyogenes in sc

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)