首页 > 医疗资讯/ 正文

近年来,高糖饮食已成为全球公共卫生的重要挑战。尽管已有大量研究关注成人期糖摄入与心血管疾病的关系,但关于生命早期糖暴露对成年后心血管健康的长期影响,尤其是基于人类自然实验的证据仍较为有限。近日,发表在顶刊BMJ杂志上的一项研究,通过利用英国1950年代初期结束的糖配给政策作为自然实验,系统评估了生命早期1000天内(从受孕至约2岁)糖限制与成年后心血管结局之间的关联。

研究设计与方法

本研究采用自然实验设计,基于英国1942年7月开始实施、1953年9月结束的糖配给政策。该政策在期间严格限制每人每周糖摄入量(成人约8盎司/周),且2岁以下儿童不分配糖或糖果。政策结束后,英国成人日均糖摄入量从1953年第一季度的41克迅速上升至1954年第三季度的约80克,为研究提供了准实验条件。

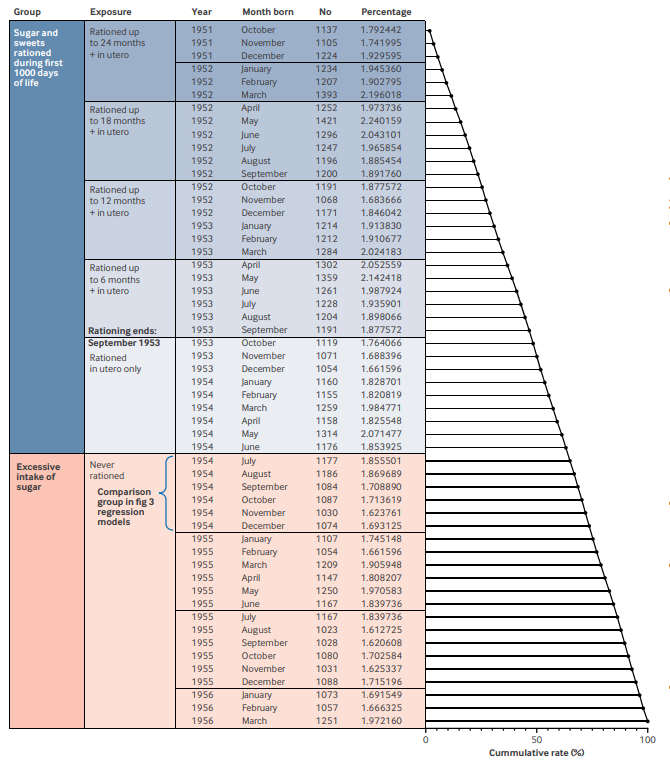

图:按日历月份和糖类配给暴露情况划分的出生样本分布

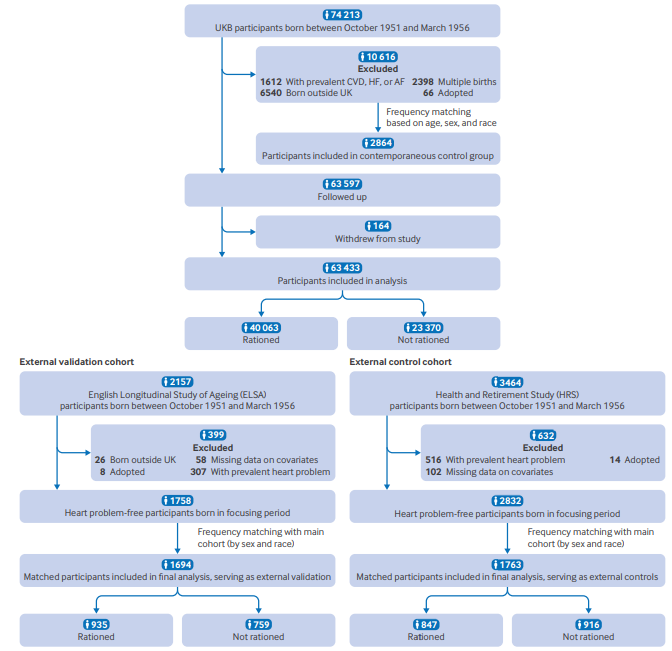

研究纳入英国生物银行中出生于1951年10月至1956年3月的63,433名参与者,排除已有心血管疾病、多胎出生、非英国出生或收养者。根据出生日期与配给结束时间的关系,参与者被分为不同暴露组:配给组(在子宫内和/或婴儿期经历糖配给)和非配给组(出生于配给结束后,未经历限制)。研究进一步使用美国健康与退休研究和英国老龄化纵向研究作为外部验证和控制队列,以增强结果的稳健性。

主要结局包括心血管疾病、心肌梗死、心力衰竭、心房颤动、卒中及心血管疾病死亡,均通过关联健康记录确认。研究还对部分参与者进行了心脏磁共振成像分析,评估左心室结构与功能指标。

图:研究队列的流程图

研究主要结果

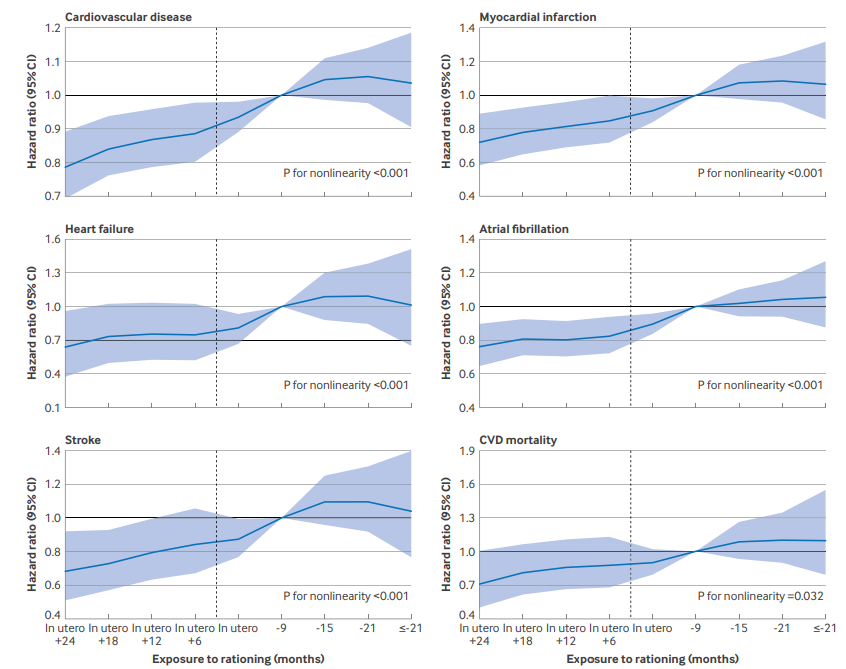

心血管疾病风险显著降低:与从未经历糖配给的个体相比,在子宫内+出生后1–2年暴露于糖配给的个体,其多种心血管结局风险显著下降。具体风险比分别为:心血管疾病0.80(95%CI 0.73–0.90)、心肌梗死0.75(0.63–0.90)、心力衰竭0.74(0.59–0.95)、心房颤动0.76(0.66–0.92)、卒中0.69(0.53–0.89)和心血管疾病死亡0.73(0.54–0.98)。此外,暴露时间越长,保护效应越强,呈现明显的剂量-反应关系。

• 疾病发病年龄延迟:暴露于糖配给的个体,其心血管疾病发病年龄平均推迟约2.53年,心力衰竭延迟最长,达2.96年。

• 心脏结构与功能改善:心脏MRI结果显示,配给组在成年期表现出左心室每搏输出量指数升高0.73 mL/m²(0.05–1.41)和左心室射血分数提高0.84%(0.40–1.28),这些指标反映了更优的心脏泵血功能与结构适应性。

• 中介机制分析:糖尿病与高血压共同解释了糖配给与心血管疾病关联的31.1%,而出生体重仅贡献2.2%,提示早期营养质量比出生体型对长期心血管健康的影响更为关键。

图:不同糖配给水平下各种心血管疾病结果的风险比

此外,安慰剂检验以骨关节炎和白内障为结局,未发现与糖配给有关联,支持结果特异性。竞争风险模型考虑非心血管死亡后,结果依然稳健。外部验证显示,在ELSA队列中,配给组心脏问题风险降低19%(HR = 0.81,0.64–0.98),而在未实施配给的HRS队列中未见类似关联。

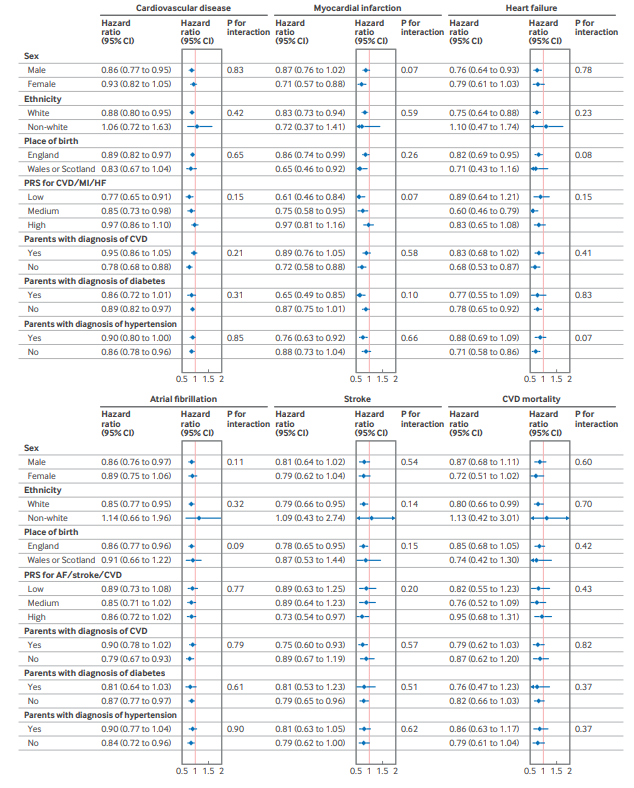

图:多变量分层分析糖配给暴露与多种心血管疾病风险的关联性

临床与政策意义

本研究首次在人类中系统证实:生命早期1000天内的糖分限制可带来持久的心血管保护效应,其机制可能涉及胎儿代谢编程(母体低糖摄入减少胎儿高胰岛素血症和心肌重构)、氧化应激与炎症抑制(限制糖分可能降低胎盘和血管中的活性氧与NF-κB通路激活)以及心脏结构优化(早期营养约束可能通过"节约表型"机制促进心脏功能适应性发展)。

糖配给期间成人每日糖摄入<40克,儿童<15克,且2岁以下婴儿不接触添加糖,这与当前WHO、美国膳食指南及美国心脏协会的推荐高度一致。本研究为此类推荐提供了历史自然实验的有力支持,强调孕期与婴幼儿期是干预的关键窗口,政策层面限制添加糖摄入具有长期心血管收益,未来需开展个体化随机对照试验,结合多组学数据,深入揭示机制并制定精准预防策略。

结论

生命早期的糖分限制,尤其是从受孕至2岁,与成年后心血管疾病风险降低、发病延迟及心脏功能改善显著相关。这一发现不仅强化了"生命早期千日"对终身健康的核心地位,也为当前全球推动的减糖政策提供了强有力的科学依据。

原始出处

Zheng J, Zhou Z, Huang J, et al. Exposure to sugar rationing in first 1000 days after conception and long term cardiovascular outcomes: natural experiment study. BMJ. 2025;391:e083890. Published 2025 Oct 22. doi:10.1136/bmj-2024-083890

本文相关学术信息由梅斯医学提供,基于自主研发的人工智能学术机器人完成翻译后邀请临床医师进行再次校对。如有内容上的不准确请留言给我们。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)