首页 > 医疗资讯/ 正文

透明细胞乳头状肾肿瘤(CCPRCT)是一种临床惰性肿瘤。通过肾肿块活检(RMB)诊断CCPRCT有助于采取保守治疗;然而,在小样本中进行诊断可能存在挑战,且关于保守治疗患者结局的数据有限。本研究旨在:(1)评估RMB与肾切除术在CCPRCT诊断中的一致性;(2)明确CCPRCT患者的临床结局,尤其是接受保守治疗的患者。

研究者回顾了本院所有经RMB诊断为CCPRCT或将其纳入鉴别诊断的病例。共确定65例经RMB诊断/鉴别诊断为CCPRCT的病例,其中25例患者随后接受了手术切除。在RMB中可能或倾向于诊断为CCPRCT的病例(n=19)中,16/19(84%)的最终诊断与之一致。不一致的病例包括透明细胞肾细胞癌(ccRCC)(n=1)和伴纤维肌性间质的肾细胞癌(n=2)。共有15例患者接受主动监测(中位随访34个月),26例接受消融治疗(中位随访37个月)。该队列中未出现复发、转移或死亡病例。

若采用严格的形态学和免疫组织化学(IHC)标准,大多数情况下可通过RMB可靠诊断CCPRCT。此外,在本队列中,接受非手术治疗的患者未出现不良表现。然而,认识到RMB的局限性十分重要,尤其是偶尔有ccRCC病例会出现类似CCPRCT的病灶。病理医师和临床治疗医师在考虑保守治疗时,应意识到RMB的局限性。

研究背景

透明细胞乳头状肾肿瘤(CCPRCT)是一种独特的肾肿瘤,通常作为小肾肿块偶然被发现。其先前被称为透明细胞乳头状肾细胞癌,2022年世界卫生组织(WHO)对其名称进行了修订,去除了“癌”的标签,以更好地反映其惰性临床行为。直到最近,尚无明确记载的CCPRCT复发或转移病例,但Gupta等人的报告表明,可能存在极罕见的例外情况。大多数研究集中于手术治疗的病例,而关于肾肿块活检(RMB)诊断CCPRCT及非手术治疗后结局的数据有限。

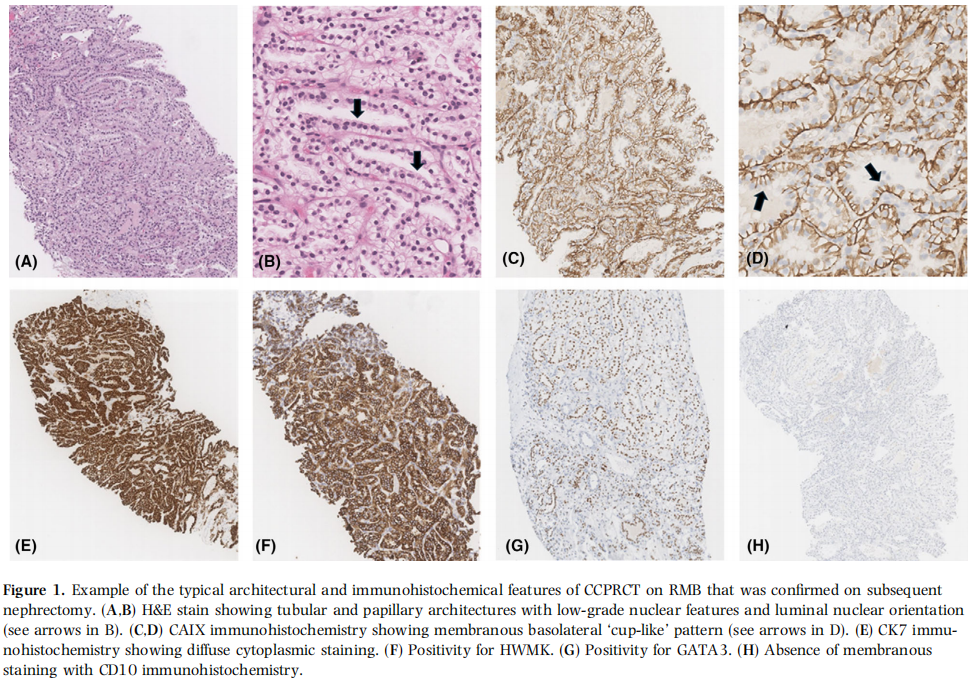

CCPRCT的诊断特征已有充分描述。形态学上,其由具有低级别核的透明细胞组成,核常呈管腔侧排列,组织结构多样,包括小管状、乳头状、巢状和囊状(图1)。预期的免疫组织化学(IHC)表型为CK7和CA-IX弥漫阳性,呈“杯状”膜分布,而其他染色如GATA3和高分子量细胞角蛋白也可能呈阳性。鉴别诊断中需考虑其他几种肿瘤实体,其中透明细胞肾细胞癌(ccRCC)最为常见。重要的是,这种鉴别有时可能具有挑战性,因为部分肿瘤可能表现出重叠特征。

图1

RMB越来越多地用于识别患有良性或惰性肾肿瘤的患者,这些患者可能是主动监测(AS)或非手术消融治疗的合适人选。尽管大多数病理医师对切除标本中的CCPRCT诊断较为熟练,但由于组织取样有限可能导致误分类,且与ccRCC存在特征重叠,RMB中的CCPRCT诊断可能更具挑战性。此外,仅少数病例报道了非手术治疗的CCPRCT患者的结局。本研究旨在:1)评估RMB与肾切除术在CCPRCT诊断中的一致性;2)明确经RMB诊断为CCPRCT的患者(包括接受保守治疗者)的临床病理特征及结局。

研究结果

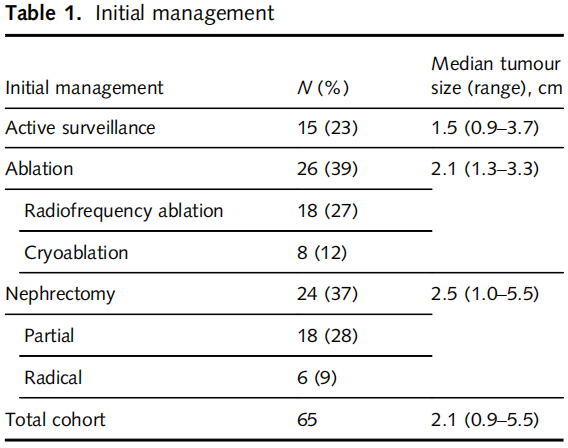

本研究队列包含64例患者的65个肿瘤(1例患者对两个独立肿瘤进行了肾肿块活检(RMB))。患者诊断时中位年龄为63岁(范围26-90岁),男女比例为1.03:1.0。肿瘤中位大小为2.1cm(范围0.9-5.5cm)。65例中,53例(82%)的RMB诊断为符合或倾向于CCPRCT,12例(18%)将CCPRCT纳入鉴别诊断。后者包括1例倾向于诊断为ccRCC的病例、1例倾向于诊断为伴纤维肌性间质的肾细胞癌(RCC FMS)的病例,其余10例为描述性报告,鉴别诊断列表中包含CCPRCT。初始治疗方式包括主动监测(AS,n=15,23%)、消融治疗(n=26,40%)或肾切除术(n=24,37%),详见表1。

表1

非手术治疗患者的结局:

15例初始接受AS的患者中,14例(93%)有完整随访资料,中位随访时间34个月(平均43个月;范围1-142个月)。所有AS患者初始肿瘤大小均<4cm。1例患者因肿瘤增大(切除时达5.5cm)及患者自身因素接受了部分肾切除术,术后确诊为CCPRCT。末次随访时,11例患者仍在持续监测中,2例患者因其他原因死亡。

26例接受消融治疗的患者中,25例(96%)有随访资料,中位随访时间37个月(平均44个月;范围1-120个月)。1例患者因术后残留存活肿瘤接受了二次消融治疗。该队列中无复发或转移证据。

与后续手术切除诊断的一致性:

整个队列中,25例患者(37%)后续接受了手术切除(包括上述1例初始接受AS的患者)。术后最终诊断为:CCPRCT 18例(72%)、RCC FMS 5例(20%)、ccRCC 1例(4%)、低恶性潜能多房囊性肾肿瘤1例(4%)。其中,6例原始活检报告未明确或倾向于特定诊断(CCPRCT与其他低级别透明细胞肿瘤一同纳入鉴别诊断),因此不视为诊断不一致。在RMB中可能或倾向于诊断为CCPRCT的19例病例中,16例(84%)的最终诊断与活检一致。3例诊断不一致病例术后分别确诊为ccRCC(1/19,5%)和RCC FMS(2/19,10%)。

18例术后确诊为CCPRCT的病例,其IHC表型均为:CK7阳性(18/18,100%)、CA-IX杯状阳性(18/18,100%)、AMACR阴性(18/18,100%)、34BE12阳性(16/16,100%)、CD10阴性(16/17,94%)、GATA3阳性(11/14,79%)。

21例患者(84%)有术后随访资料(包括3例诊断不一致病例),中位随访时间60个月(范围10-118个月),无复发或转移证据。

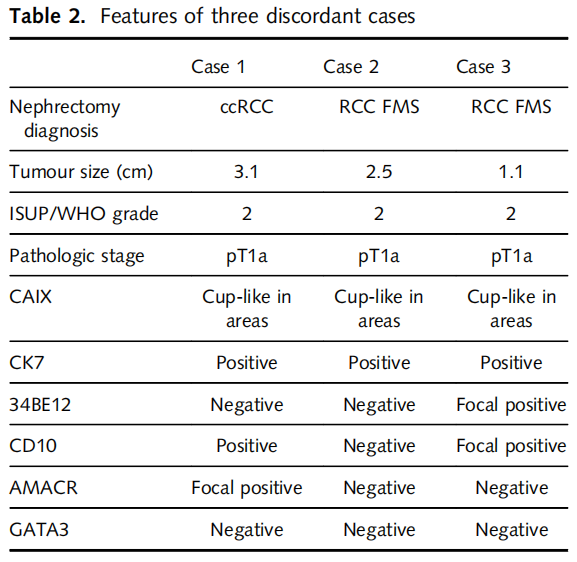

诊断不一致病例:

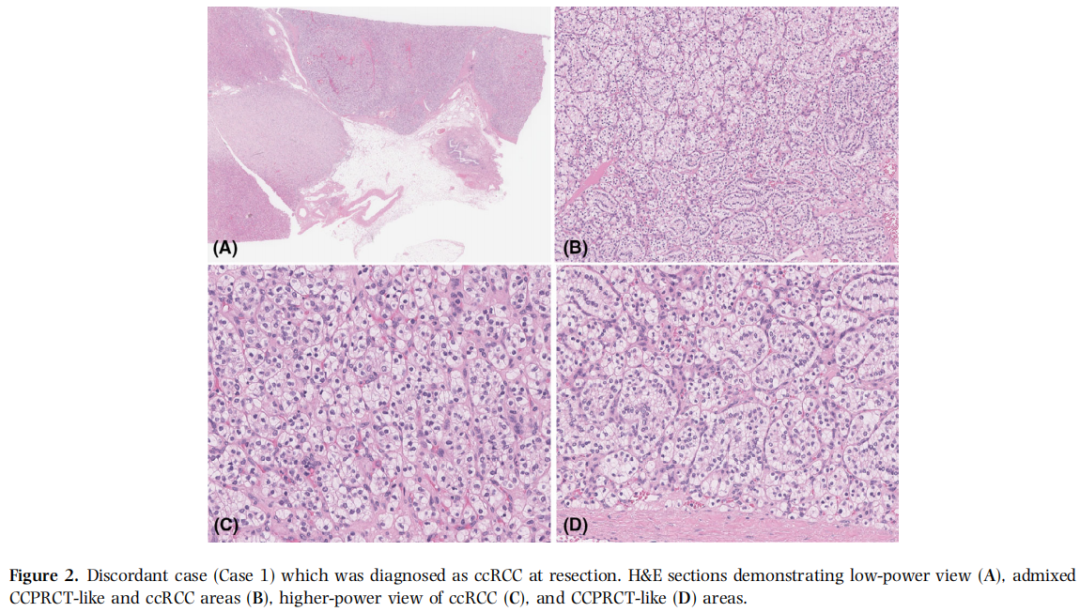

3例诊断不一致病例的详细信息见表2。其中1例术后最终诊断为ccRCC的病例,镜下可见CCPRCT样区域与经典ccRCC区域混合存在(图2)。对该病例进行NGS检测,证实存在VHL基因突变。回顾性复阅该病例活检切片,显示CD10阳性、GATA3阴性。

表2

图2

讨 论

CCPRCT最初在终末期肾病(ESRD)患者中被描述,随后发现其也可散发性发生,有研究显示其是第四常见的RCC亚型。尽管该肿瘤的惰性特征早已被认可,但2022年WHO第五版分类正式去除了其名称中的“癌”字,提示其可按良性肿瘤管理。通过RMB诊断CCPRCT具有一定挑战性,且目前大多数研究聚焦于手术切除的肿瘤。本研究旨在评估RMB诊断CCPRCT的准确性,并探讨非手术治疗患者的临床结局。

多数研究已证实,CCPRCT是一种惰性肿瘤,预后极佳。部分肿瘤可能表现出肾静脉/肾窦/肾盂肾盏受累等局部进展特征,但这似乎并不导致不良预后。尽管以往罕见的转移病例报告未能完全证实,但Gupta等人近期报道了1例肾切除术后13年发生转移的患者。该病例中,原发肿瘤和转移灶均经过全面表征,支持存在极罕见的具有不良行为的CCPRCT病例。这与嗜酸细胞腺瘤类似,后者也存在少数特征明确的转移病例。尽管如此,绝大多数CCPRCT的结局呈良性,尽管多数研究仅关注手术切除的肿瘤。本研究进一步提供了非手术治疗患者的数据,显示接受监测和消融治疗的患者均无不良事件发生。

本研究中18%的病例在RMB报告中将CCPRCT纳入鉴别诊断,这凸显了由于各类低级别透明细胞肾肿瘤存在特征重叠而带来的诊断挑战。

在本研究中,RMB诊断为可能或倾向于CCPRCT的病例中,84%(16/19)的术后最终诊断与之一致。已知部分透明细胞肾细胞癌(ccRCC)可与CCPRCT存在形态学重叠,因此在RMB中对CCPRCT做出明确诊断需谨慎。与此相符,本研究中1例RMB倾向于诊断为CCPRCT的病例,最终术后确诊为ccRCC——但需注意,低级别pT1a期ccRCC通常预后也较好。CCPRCT持续表现为CK7和CAIX弥漫阳性(典型呈杯状分布),这与经典ccRCC不同。然而,根据研究者的经验,在有限的活检样本中,有时难以区分CAIX的杯状染色与环形染色,且部分ccRCC可表现出更弥漫的CK7染色。此外,CCPRCT通常AMACR和CD10染色阴性或弱阳性,且常表达高分子量角蛋白(HMWK)和GATA3。对诊断不一致病例的回顾性复阅显示,CD10染色呈局灶阳性、GATA3染色阴性,这凸显了在RMB中倾向于诊断CCPRCT之前,对疑似病例进行完整IHC检测的重要性。

RCC FMS目前尚未被认定为独立的肿瘤实体,而是一类具有共同组织病理学特征的肿瘤统称,部分病例存在ELOC和TSC1/2基因突变。本研究中,2例诊断不一致病例最终确诊为RCC FMS。RCC FMS的鉴别特征包括:肾小管呈细长状且常分支,无明显管腔侧核排列,间质为纤维肌性,CA-IX呈环形染色,CD10阳性率更高。然而,即使在切除标本中,此类肿瘤也可能与CCPRCT存在显著重叠,且有限的活检样本可能无法体现其鉴别特征。值得注意的是,这些病例在报告时缺乏分子检测支持。现有研究显示,此类肿瘤预后良好,尤其在无高级别核特征的情况下。

对于RMB中考虑诊断CCPRCT的病例,研究者建议在条件允许时进行完整的IHC检测,包括CK7、CAIX、GATA3、CD10和HMWK。根据研究者的经验,对于形态学特征典型且IHC结果支持的肿瘤,可报告为“符合”或“倾向于”CCPRCT,同时通过报告注释或多学科讨论的形式,告知临床医生该场景下RMB可能存在的局限性。对于RMB中特征重叠或不明确的肿瘤,做法是给出描述性诊断(如“具有低级别特征的透明细胞肾肿瘤”),并适当列出鉴别诊断。在所有情况下,治疗决策应整合临床、影像学和RMB结果,并与患者共同商议。

本研究的局限性在于,诊断主要基于形态学和IHC结果,大多数病例未进行额外的分子检测。CCPRCT虽无特异性分子特征,但缺乏其他肿瘤类型的典型突变(如VHL、ELOC或TSC基因突变)。然而,在临床实践中,分子分析并非诊断常规手段,且许多实验室无法开展此类检测。此外,在有限的RMB样本中,此类检测的实用性尚不明确。对于非手术治疗的患者,诊断仅基于RMB,部分病例若接受手术切除可能会被重新分类。尽管如此,该队列中无不良事件发生的结果仍令人放心。

总之,若采用严格的形态学和IHC标准,大多数情况下可通过RMB可靠诊断CCPRCT;且本研究队列中,非手术治疗患者未出现不良结局。然而,需认识到RMB的局限性,尤其是部分ccRCC可能出现类似CCPRCT的病灶。本研究结果提示,在合适的多学科诊疗场景下,对于经RMB诊断为CCPRCT的患者,可考虑采取保守治疗。

参考文献:

Oberc, Alexander et al. “Diagnostic accuracy and clinical outcomes of patients diagnosed with clear cell papillary renal cell tumour at renal mass biopsy.” Histopathology vol. 87,1 (2025): 138-144. doi:10.1111/his.15436

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)