首页 > 医疗资讯/ 正文

择期非心脏手术是临床外科的重要组成部分,其术后死亡率、并发症发生率及医疗资源利用情况,直接关系到患者预后与医疗服务效率,一直是围手术期管理的核心关注方向。手术开始时间作为围手术期常规安排因素,可能通过影响医疗团队精力状态、术中流程衔接、术后监护时机等多重环节,间接作用于术后结局。然而,目前关于择期非心脏手术中手术开始时间对术后死亡率、并发症及医疗资源利用的具体影响,相关研究证据较为有限,尚未形成明确结论,这给临床手术排班优化与围手术期风险管控带来了困惑。

为填补这一研究缺口,明确手术开始时间与择期非心脏手术术后关键结局的关联,研究者开展了一项回顾性单中心研究。该研究纳入 291051 例接受非心脏手术的患者,根据手术开始时间将患者分为上午组(08:00-13:00)与下午组(13:00-18:00);采用倾向评分匹配法控制混杂因素,通过计算限制平均生存时间评估两组患者的生存差异,同时将结局按工作日、季节进行分层分析,并在包括老年人在内的高危人群中开展亚组分析,以全面探究手术开始时间与术后死亡率、并发症及医疗资源利用的关联。该研究结果发表于 2025 年 9 月的《Anaesthesia》期刊。

已有研究表明,一天或一周内的手术时间与术后结局存在显著关联。部分研究指出,一周中较晚时间进行的手术可能与更差的术后结局相关,这可能是由于手术团队累积疲劳或周末期间医院人员配置减少所致。一天中较晚时间进行的手术更可能需要输血,这可能意味着手术操作更复杂或耗时更长,进而导致患者结局更差。此外,傍晚或夜间进行的手术与重症监护室(intensive care unit, ICU)患者死亡风险增加相关,且夜间或周末进行的手术相较于工作日常规工作时间的手术,结局往往更差。

尽管关于手术开始时间对患者结局影响的证据日益增多,但文献中仍存在不一致性:其他涉及普通外科、心脏外科、肾脏外科和肺部外科手术的研究认为,手术开始时间对患者结局无显著影响。此外,大多数分析手术开始时间效应的研究主要聚焦于心脏外科、移植外科和癌症手术患者。

为填补这些研究缺口,本研究开展了一项大规模单中心研究,利用电子病历和先进的数据分析方法,评估常规工作时间内进行的择期非心脏手术中,手术开始时间对短期和长期结局(包括死亡率、并发症发生率及医疗资源利用)的影响。研究采用电子病历系统中自动记录的手术开始时间,比较上午(08:00~13:00)和下午(13:00~18:00)开始手术患者的术后结局。

方法

本研究为回顾性分析,使用韩国首尔峨山医疗中心(Asan Medical Center)的电子病历数据。研究方案经峨山医疗中心机构审查委员会(institutional review boards, IRB)批准,由于研究设计为回顾性,免除了书面知情同意。研究分析了2012年1月至2021年12月期间在峨山医疗中心接受非心脏手术、年龄≥18岁患者的数据。对于研究期间接受过多次手术的患者,仅将其入院后接受的首次手术纳入分析。以下情况未纳入研究:急诊手术、尸体移植手术;数据不完整或缺失的患者(如随访信息、手术开始时间或实验室检查值缺失)。

回顾性查阅电子病历系统,收集患者的基线特征、手术相关变量、实验室变量及手术结局信息。基线特征包括年龄、性别、身高、体重、体重指数(body mass index, BMI)、用药情况、美国麻醉医师协会身体状况分级(American Society of Anesthesiologists physical status classification, ASA分级)及住院状态;同时收集患者的合并疾病,如糖尿病、高血压、心血管疾病、脑血管意外、肝炎、高脂血症以及肺部和肾脏疾病。

手术特异性变量包括欧洲心脏病学会手术风险评分(European Society of Cardiology surgical risk, ESC手术风险评分)、手术类型、高危手术分类、麻醉类型、手术时长及癌症相关手术操作。实验室变量包括白细胞计数、血红蛋白浓度、血小板计数、国际标准化比值(international normalised ratio, INR)、尿酸、总胆红素、白蛋白、钠、钾、氯、天冬氨酸氨基转移酶(aspartate aminotransferase, AST)、丙氨酸氨基转移酶(alanine aminotransferase, ALT)、肌酐、蛋白质、总钙及葡萄糖浓度。

根据本机构手术室的标准排班结构,将手术开始时间分为上午时段(08:00~13:00)和下午时段(13:00~18:00)。该划分符合择期手术排班的常规临床实践,为保证分析一致性而预先设定。

本研究的主要结局为倾向评分匹配前后,不同手术开始时间(上午组vs下午组)对应的术后30天死亡率。次要结局包括术后90天、180天和1年死亡率;术后30天内复合并发症(包括心力衰竭、心肌梗死、心律失常、术后出血、脑卒中、静脉血栓栓塞、伤口裂开、手术部位感染、全身性感染、肺炎、脓毒症、基于改善全球肾脏病预后组织(Kidney Disease: Improving Global Outcomes, KDIGO)标准定义的急性肾损伤);ICU入住;术中红细胞输注;住院时长。

术后并发症通过电子病历、影像学检查结果(如胸部X线片、计算机断层扫描(computed tomography, CT))、实验室检查结果、病程记录及国际疾病分类(第9版和第10版)(International Classification of Diseases, ICD-9/ICD-10)诊断编码与峨山医疗中心院内诊断编码确认。

在额外的探索性分析中,研究评估了手术开始时间与术后结局根据手术所在星期几和季节的关联;同时采用限制平均生存时间(restricted mean survival time, RMST)分析比较上午组与下午组随时间变化的累积生存差异。该方法可提供预先设定时间窗口(如30天、90天、180天或1年)内平均生存时间的可解释估算值,在中位生存期未确定或组间生存分布存在差异时,对组间比较尤为有用。

根据年龄(<65岁vs≥65岁)、性别(男性vs女性)、ESC手术风险分级(低/中风险vs高风险)、ASA分级(1或2级vs≥3级)及手术类型(普通外科、耳鼻喉科、泌尿外科、骨科、妇科、神经外科、胸外科、血管外科及其他)进行亚组分析,以探索潜在的效应修饰作用。由于样本量较小,主要分析未纳入夜间手术(18:00~次日08:00开始的手术),但同时也对上午、下午和夜间手术进行了描述性比较分析。

结果

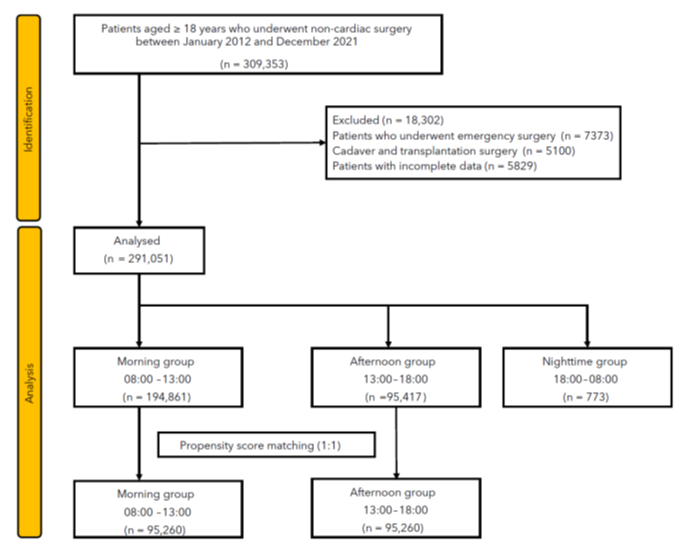

在309353例符合条件的患者中,291051例纳入最终分析(图1)。倾向评分匹配前后研究人群的基线特征与围手术期数据见表1和在线补充资料表S1;包括夜间手术患者在内的所有研究人群基线特征与围手术期数据见表2(在线补充资料表S2)。18:00~次日08:00进行的择期手术共773例,归为夜间组。

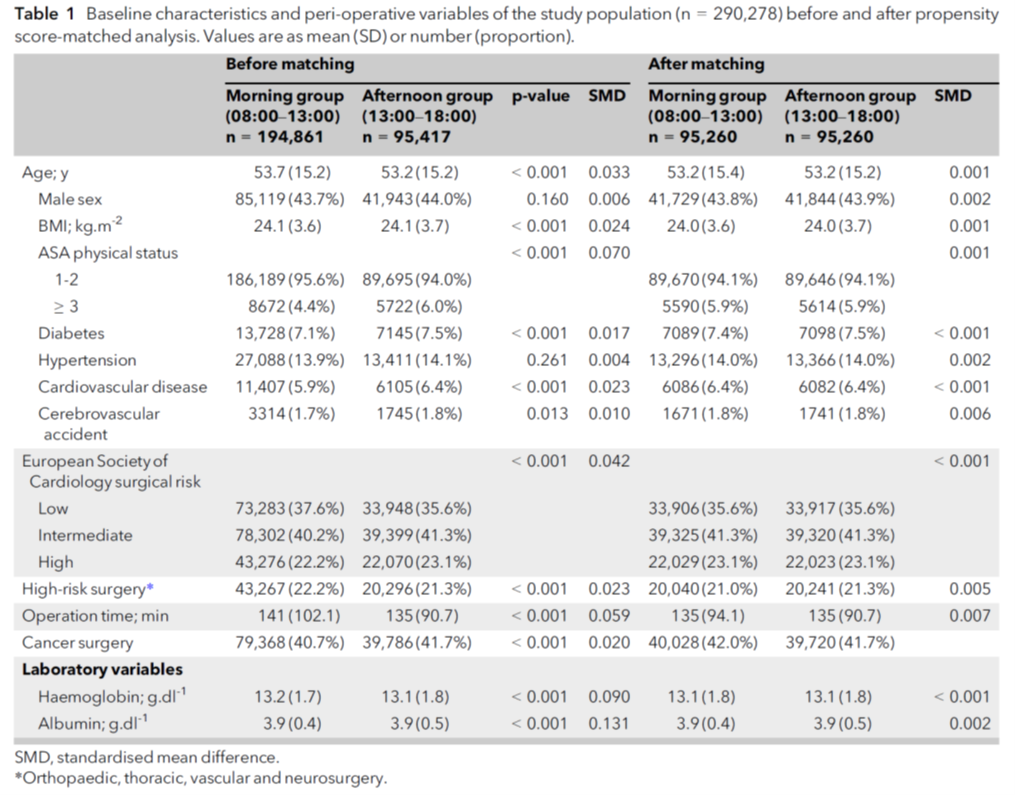

表 1 研究人群(n=290278)倾向评分匹配前后的基线特征与围手术期变量。数据以均值(标准差)或例数(比例)表示。

图 1 研究流程图。

研究人群的平均年龄为54岁,平均BMI为24.1(3.6)kg/m²,56.2%为女性(表1)。研究人群的手术开始时间分布见图S1(在线补充资料),最常见的手术开始时间为08:00~09:00,与本中心典型的上午排班时间一致。

倾向评分匹配前,上午组纳入194861例患者(67.1%),下午组纳入95417例患者(32.9%);倾向评分匹配后,两组各纳入95260例患者。匹配后,包括手术类型(标准化均数差(standardised mean difference, SMD)=0.045)和白蛋白水平(SMD=0.002)在内的所有变量,其SMD值均<0.1(表1和在线补充资料表S1)。

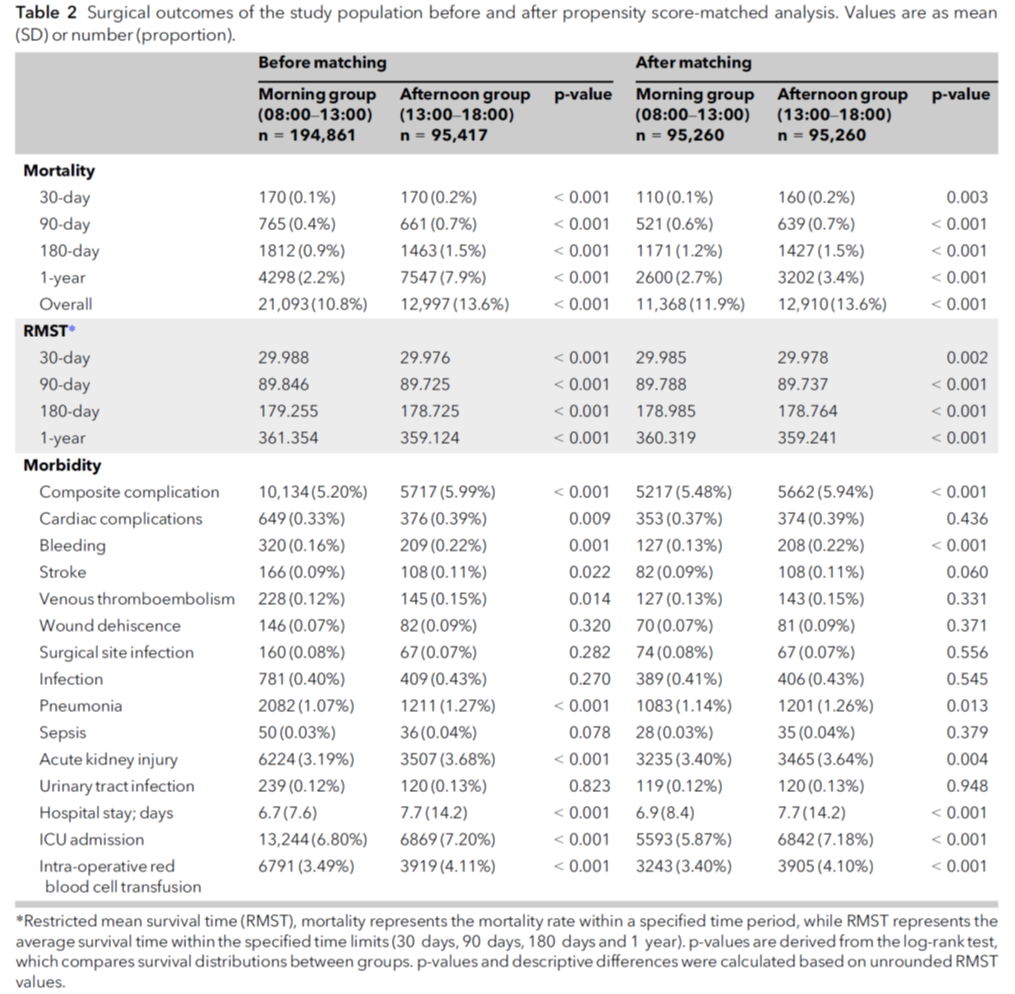

表2总结了倾向评分匹配分析中研究人群的手术结局。与上午组相比,下午组患者的死亡率显著更高:术后30天死亡率(0.12% vs 0.17%,P=0.003)、90天死亡率(0.55% vs 0.67%,P<0.001)、180天死亡率(1.23% vs 1.50%,P<0.001)、1年死亡率(2.73% vs 3.36%,P<0.001)及总死亡率(11.93% vs 13.55%,P<0.001)。

表 2 研究人群倾向评分匹配前后的手术结局。数据以均值(标准差)或例数(比例)表示。

RMST分析显示,在所有时间点,下午组患者的生存时间均显著短于上午组:术后30天RMST(29.978天vs 29.985天,P=0.002);随着随访期延长,差异进一步扩大,术后90天RMST(89.737天vs 89.788天,P<0.001)、180天RMST(178.764天vs 178.985天,P<0.001)、1年RMST(359.241天vs 360.319天,P<0.001),均显示下午组生存显著降低。

下午组患者的并发症发生率也更高,包括复合并发症(5.48% vs 5.94%,P<0.001)、出血(0.13% vs 0.22%,P<0.001)、肺炎(1.14% vs 1.26%,P=0.013)及急性肾损伤(3.40% vs 3.64%,P=0.004)。此外,下午组患者的平均住院时长(标准差)更长(6.9(8.4)天vs 7.7(14.2)天,P<0.001),ICU入住率(5.87% vs 7.18%,P<0.001)和术中红细胞输注率(3.40% vs 4.10%,P<0.001)也更高。

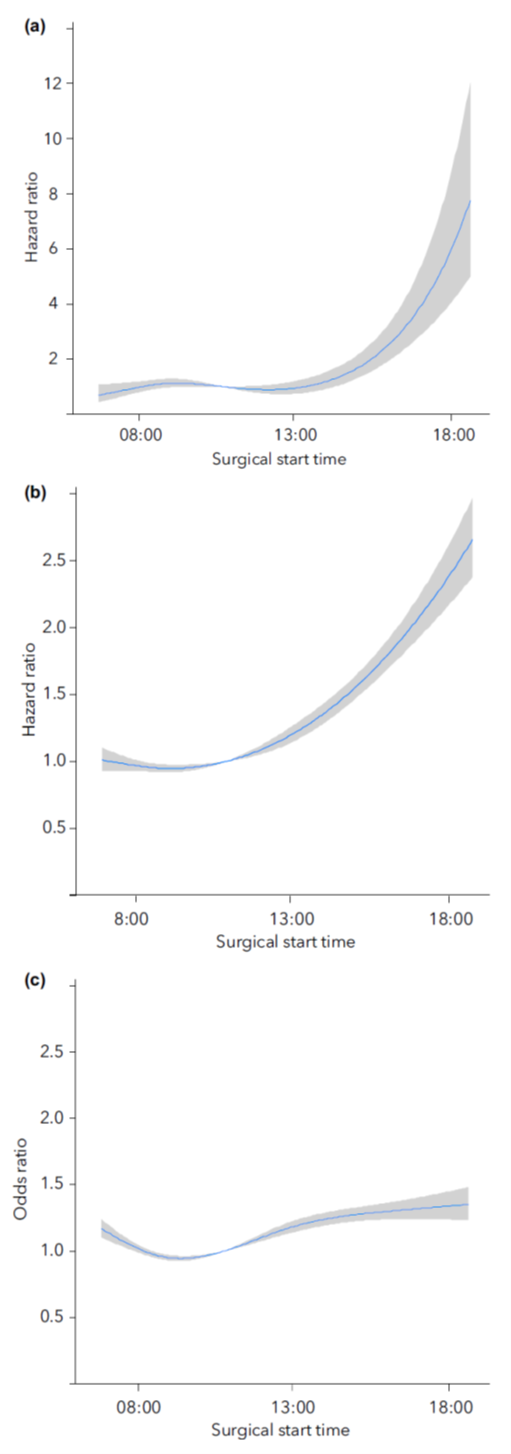

图2展示了以手术开始时间为连续变量时,术后30天和1年死亡率的粗风险比,以及复合并发症的比值比(odds ratio, OR)。随着手术开始时间从上午推移到下午,术后30天和1年死亡率及复合并发症的风险逐渐升高。在线补充资料图S2展示了上午组与下午组术后30天、180天、1年及总死亡率的Kaplan-Meier生存曲线。在所有时间区间,上午组的生存率均显著高于下午组(30天、180天、1年及总死亡率的log-rank检验均P<0.001)。

图 2 手术开始时间与术后 30 天、1 年死亡率及复合并发症的关联:(a)展示手术开始时间与术后 30 天死亡率关系的粗风险比图;(b)手术开始时间与术后 1 年死亡率的关联;(c)接受非心脏手术患者中手术开始时间与复合并发症的关联。实线代表风险比,阴影部分代表其 95% 置信区间(95% confidence interval, 95% CI)。

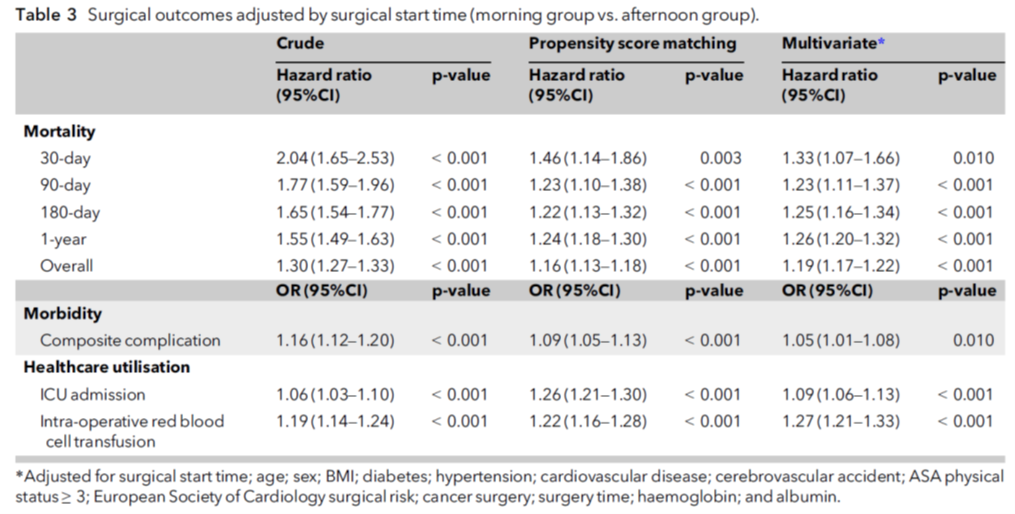

表 3 按手术开始时间(上午组 vs 下午组)校正后的手术结局。

Cox回归分析显示,在校正年龄、性别、BMI、糖尿病、高血压、心血管疾病、脑血管意外、ASA分级、ESC手术风险评分、癌症手术、手术时长、血红蛋白浓度及白蛋白浓度后,下午组与术后30天死亡率(风险比1.33,95%置信区间(95% confidence interval, 95%CI)1.07~1.66,P=0.010)、90天死亡率(风险比1.23,95%CI 1.11~1.37,P<0.001)、180天死亡率(风险比1.25,95%CI 1.16~1.34,P<0.001)、1年死亡率(风险比1.26,95%CI 1.20~1.32,P<0.001)及总死亡率(风险比1.19,95%CI 1.17~1.22,P<0.001)升高显著相关(表3、在线补充资料表S3和表S4)。

在并发症发生率与医疗资源利用风险因素的多因素logistic回归分析中,校正相同协变量后,下午组与复合并发症发生率(OR 1.05,95%CI 1.01~1.08,P=0.010)、出血发生率(OR 1.28,95%CI 1.07~1.52,P=0.006)、ICU入住率(OR 1.09,95%CI 1.06~1.13,P<0.001)及术中红细胞输注率(OR 1.27,95%CI 1.21~1.33,P<0.001)升高显著相关(表3、在线补充资料表S5和表S6)。

星期和季节分析显示,手术所在星期几与总死亡率、复合并发症、静脉血栓栓塞、感染、肺炎及急性肾损伤风险相关;手术季节与复合并发症、感染、肺炎及急性肾损伤风险相关(在线补充资料表S7)。

在纳入夜间手术的Cox回归分析中,下午组(风险比1.34,95%CI 1.08~1.66,P=0.009)和夜间组(风险比3.56,95%CI 1.13~11.18,P=0.030)的术后30天死亡率显著升高(在线补充资料表S8)。此外,在术后1年死亡率的Cox回归分析中,下午组死亡率显著升高(风险比1.26,95%CI 1.20~1.32,P<0.001),而夜间组无显著差异(风险比1.17,95%CI 0.74~1.84,P=0.497)(在线补充资料表S9)。

Cox回归分析显示,手术开始时间对术后30天死亡率的预后效应,根据年龄、性别、ESC手术风险分级或ASA分级无显著差异(在线补充资料表S10),但根据手术类型存在显著差异(交互作用P值(Pinteraction, Pint)=0.012)。

对于术后180天死亡率,Cox回归分析显示,手术开始时间的预后效应根据年龄(Pint=0.940)或ESC手术风险分级(Pint=0.647)无显著差异,但根据性别(Pint=0.012)、ASA分级(Pint=0.027)和手术类型(Pint=0.017)存在显著差异(在线补充资料表S10)。

对于术后1年死亡率,手术开始时间的预后效应根据年龄(Pint=0.687)、性别(Pint=0.558)或ESC手术风险分级(Pint=0.371)无显著差异,但根据ASA分级存在显著差异(Pint=0.047);同样,手术类型对预后效应也存在显著差异(Pint=0.021)(在线补充资料表S10)。

对于复合并发症分析,手术开始时间的预后效应根据年龄(Pint<0.001)、性别(Pint=0.038)和ASA分级(Pint<0.001)存在显著差异:年龄≥65岁患者(OR 1.42,95%CI 1.34~1.50)、男性患者(OR 1.19,95%CI 1.14~1.24)和ASA分级≥3级患者(OR 1.45,95%CI 1.33~1.58)的复合并发症OR显著更高(在线补充资料表S10)。

结论

手术开始时间是术后短期和长期死亡率、并发症发生率升高及医疗资源利用增加的独立风险因素。其原因可能是多因素的。

麻海新知的述评

手术开始时间对择期非心脏手术结局的影响:从证据到临床实践的启示——基于倾向评分匹配研究的述评

一、核心发现解读:手术时间的“风险梯度”与临床意义

本研究通过大样本倾向评分匹配分析,首次在常规工作时间(排除夜间)的择期非心脏手术中,清晰揭示了手术开始时间与术后结局的“风险梯度”关系:

1. 时间与风险的正相关:下午手术(13:00~18:00)组的术后30天、180天、1年及总死亡率,均显著高于上午手术(08:00~13:00)组;同时,下午组的并发症发生率(如出血、肺炎、急性肾损伤)和医疗资源利用(ICU入住、术中输血、住院时长)也显著增加。

2. 风险的累积效应:当纳入夜间手术组后,风险呈现“上午<下午<夜间”的梯度递增,进一步印证了“手术开始时间越晚,结局越差”的规律。

3. 独立风险因素的确认:即使通过倾向评分匹配控制了年龄、ASA分级、手术风险等19项混杂因素,且将手术时间作为连续变量分析时,风险仍随时间推移逐步升高,证实手术开始时间是影响术后结局的独立因素。

尤为关键的是,限制平均生存时间(RMST)分析显示,下午组1年平均生存时间比上午组缩短近1天(359.241天vs 360.319天)。尽管个体层面差异看似微小,但在29万余例样本中,累积生存损失达约31.3万天——这一数据凸显了手术时间选择对公共卫生的潜在影响,而非单纯的“统计学差异”。

二、研究的增量价值:填补常规工作时间研究的“空白”

在手术时间与术后结局的既往研究中,存在两大核心局限:一是多聚焦于夜间或周末手术(归因于人员短缺、疲劳等显性因素),对常规工作时间内的上午与下午差异关注不足;二是部分研究因样本量小、未控制混杂,导致结果矛盾(如部分研究认为手术时间与结局无关)。本研究通过三大设计优势,填补了这一空白:

(一)研究场景的精准定位

不同于既往关注“非常规时间”(如18:00后)的研究,本研究聚焦常规工作时间内的“内部差异”——上午与下午的手术均在医院 staffing、资源配置稳定的时段进行,排除了“人员短缺”等显性干扰因素,更能精准捕捉“昼夜节律”“累积疲劳”等隐性因素对结局的影响。

(二)方法学的严谨性

采用倾向评分匹配(纳入19项关键混杂变量)和大样本(291051例)设计,有效控制了选择偏倚(如高风险患者更可能安排在上午手术的临床习惯)。匹配后所有变量的标准化均数差(SMD)均<0.1,确保了两组基线的均衡性,使“时间差异”成为结局差异的核心解释因素。

(三)结局指标的全面性

不仅关注短期死亡率,还纳入长期(1年)生存、复合并发症及医疗资源利用,覆盖了“患者预后”与“医疗效率”双维度,为临床决策提供了更全面的证据支持。

三、结局差异的潜在机制:生理、人为与系统的“三重交互”

本研究未直接验证机制,但结合现有文献可从三方面解析“下午手术结局更差”的原因,且三者并非孤立存在,而是相互叠加:

(一)生理层面:昼夜节律的“时间窗口”

人体皮质醇水平在上午达到峰值,可增强认知功能与警觉性,随时间推移逐渐下降——这意味着医疗团队的决策效率、操作精准度可能在下午出现隐性下降;同时,患者的生理节律也会影响手术耐受性:上午组织修复机制更活跃、免疫功能相对较强,可能更利于术后恢复,而下午生理状态的“自然衰减”可能增加手术应激的敏感性。

(二)人为层面:累积疲劳的“隐性影响”

尽管常规工作时间内无明显疲劳诱因,但手术团队在完成上午1~2台手术后,可能出现“认知疲劳”或“操作惯性”——这种隐性疲劳虽不影响常规操作,但在处理突发情况(如术中出血)时,可能导致反应速度减慢、判断偏差,进而增加并发症风险(如本研究中下午组术中输血率、术后出血率更高)。

(三)系统层面:工作流程的“时间压力”

下午手术更接近常规下班时间,可能面临“流程仓促”的问题:如术前评估简化、术后监护时间缩短;若手术延长至傍晚,还可能遭遇交接班——沟通断点或护理连续性中断,均可能增加术后不良事件的风险。即使本研究机构有夜间值班团队,但专科资源(如资深医师、特殊监护设备)的可及性仍低于白天,进一步放大了结局差异。

四、亚组分析的临床指向:高危患者的“时间优先”策略

本研究的亚组分析为临床排班提供了关键“靶点”:手术开始时间对结局的影响,在不同人群中存在显著差异——对于年龄<65岁的低风险患者,手术时间与并发症、ICU入住无显著关联;但对于≥65岁的高危患者,下午手术的风险显著升高。

这一发现的临床意义在于:手术排班应遵循“高危优先上午”的原则 ——将ASA分级≥3级、年龄≥65岁、合并多基础疾病的患者,或手术风险高(如复杂骨科、胸外科手术)的病例,优先安排在上午进行;而低风险患者可灵活安排在下午,既优化资源利用,又最大程度降低高危患者的风险。

五、局限性与偏倚控制:客观看待证据的“边界”

尽管本研究设计严谨,但仍需客观认识其局限性,避免过度解读:

1. 回顾性研究的固有缺陷:虽通过倾向评分匹配控制了19项混杂因素,但仍可能存在未测量的变量(如手术团队的经验差异、患者的昼夜节律适应性),无法完全排除残余偏倚;且回顾性设计无法确立“因果关系”,仅能证实“关联”。

2. 样本的外推性局限:研究基于韩国单中心、种族同质性人群(以韩国患者为主),且平均住院时长仅7天,可能无法代表其他国家(如医疗资源配置不同)或长住院周期(如复杂手术)的情况。

3. 结局定义的局限性:将并发症定义为“术后30天内发生”,可能低估了延迟性并发症(如术后30天后出现的感染、器官功能障碍);同时,未纳入急诊或周末手术,结果无法推广至这些场景。

六、临床实践启示与未来方向:从“证据”到“干预”的跨越

基于本研究证据,临床实践可从两方面优化:

(一)短期:优化现有排班策略

1. 高危病例优先:建立“手术风险分层系统”,将高风险患者/手术优先分配至上午时段;

2. 团队状态管理:下午手术前可安排短暂休整(如15分钟休息、认知唤醒训练),缓解累积疲劳;

3. 流程优化:避免下午手术临近下班时间开始,预留充足的术后监护时间,减少交接班带来的风险。

(二)长期:探索机制与干预措施

1. 机制研究:开展前瞻性研究,通过实时监测医疗团队的认知功能、生理指标(如皮质醇),明确“时间-结局”关联的核心驱动因素;

2. 干预验证:评估“弹性排班”(如下午手术团队轮换)、“资源强化”(下午增加资深医师支持)等措施是否能降低风险;

3. 多中心验证:在不同国家、不同资源配置的医院开展多中心研究,验证本研究结论的普适性,为制定全球统一的手术排班指南提供证据。

七、总结

本研究以严谨的设计和大样本数据,首次证实了常规工作时间内“上午vs下午”手术对择期非心脏手术结局的影响,揭示了手术开始时间作为独立风险因素的临床意义。尽管存在局限性,但其核心结论——“下午手术风险更高,高危患者尤甚”,为临床排班提供了可落地的指导策略。未来的关键,在于将这一“关联证据”转化为“干预措施”,通过优化手术时间分配、改善团队状态、强化系统支持,最终实现“以时间为维度”的围手术期质量提升。

原文:

Sim J-H, Park B, Choi Y. Association between surgical start time and postoperative mortality, morbidity and healthcare utilisation in elective non-cardiac surgeries: a retrospective, single-centre study using propensity score matching. Anaesthesia, 2025 Sep 22, Ahead of Print. DOI: 10.1111/anae.16788.

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)