首页 > 医疗资讯/ 正文

在日常生活中,我们总能清晰记得一些特殊时刻:第一次走上讲台时的紧张、深夜接到意外来电时的慌张,或者一次重要谈话中的只言片语。相比之下,很多日常细节却转瞬即逝,难以追溯。为什么大脑会对某些经历格外“上心”,而对另一些却任其淡忘?

近日,波士顿大学的研究团队在Science Advances上发表的一项研究,给出了新的答案:记忆并不是一视同仁的。大脑拥有一套精密的“分级优先”机制,尤其会优待那些本来脆弱的,或者与突出事件相似的记忆。

DOI:10.1126/sciadv.ady1704

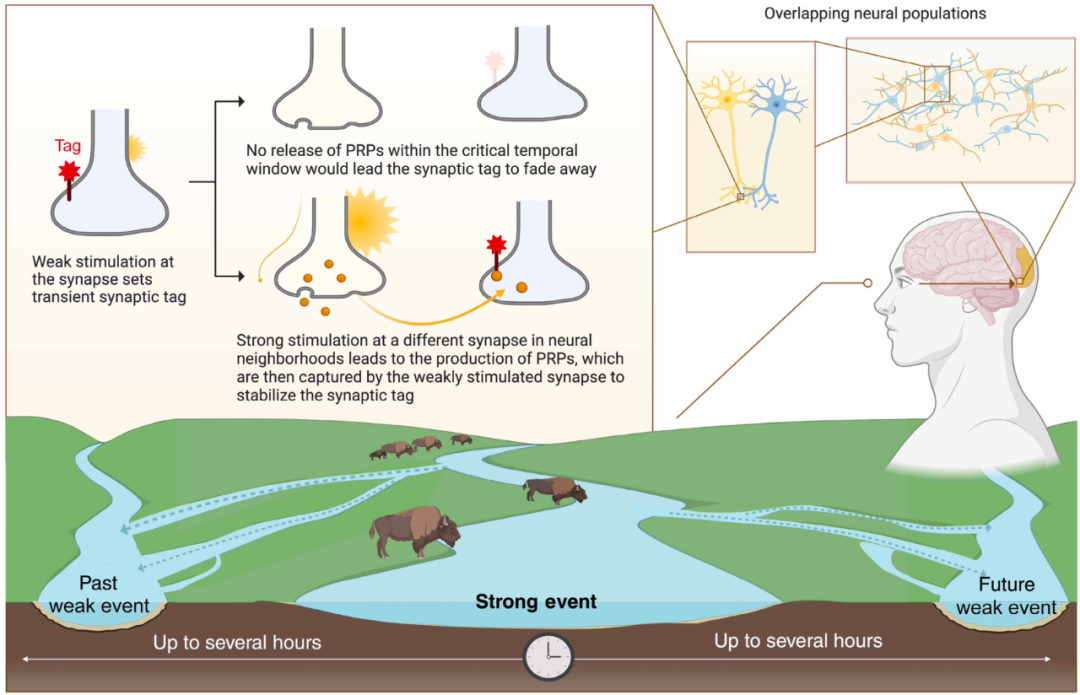

“行为标记”假说:记忆的临时标签

这项研究的理论基础来自“行为标记”假说。它认为,当我们初次接触到一个中性的事物(比如随意看见一只普通的兔子),相关神经元的突触会被打上一个短暂的“标记”。

如果此后(或之前不久)发生了一件情绪极为强烈的事件(比如突然遇到令人恐惧的野生动物),大脑会释放一系列“可塑性相关蛋白”。只要这个突出事件激活的神经元群与先前的“标记”足够接近,那些蛋白就能被捕获,使得原本脆弱的记忆痕迹得到额外的巩固。就像临时标签被重新贴上了牢固的胶带,从而延长了保存时间。

“行为标记”假说

然而,过去十年来,不同研究在验证这一效应时结论并不一致——尤其是它是否会同时影响“之前的记忆”(回溯性增强)和“之后的记忆”(前瞻性增强),学界一直存在争议。

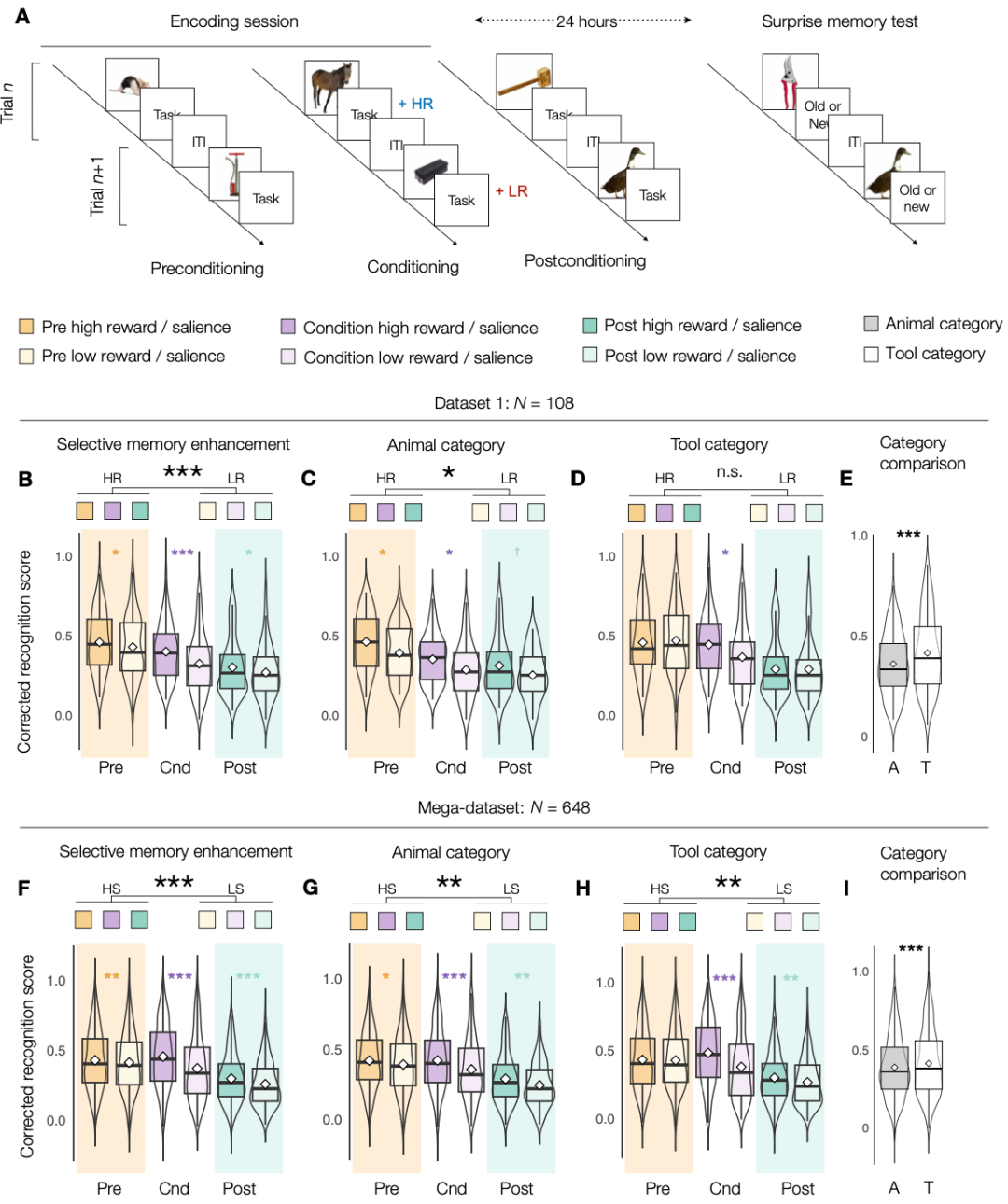

为了解开这个谜团,研究团队设计了一系列实验。参与者在不知情的情况下观看动物和工具的图片,实验分为三个阶段:预条件化、条件化和后条件化。

在关键的条件化阶段,某一类图片(如动物)会与高奖励挂钩(500或900点,甚至是现金奖励),而另一类(如工具)则与低奖励挂钩,从而人为制造“动机显著性”。

24小时后,参与者接受一个意外的记忆测试,需要判断图片是否见过,并报告信心水平。研究人员重点关注高信心的正确识别率(校正识别分数),来精确评估记忆的巩固效果。

弱记忆,反而获益最多

实验结果很有意思:奖励和突显性并非“普惠”,而是选择性地增强了某些记忆。整体上,动物图片的记忆准确率显著低于工具图片。更糟糕的是,动物图片还引发了更高的“虚假记忆”(错误警报率),说明它们的表征本身更脆弱、更容易混淆。

但正是这些原本“弱”的记忆,在遇到突出事件时得到了最大的“救援”。在合并了10个实验的大型数据集中,显著的回溯性记忆增强效应只在动物图片中出现,而工具图片几乎完全不受影响。换句话说,大脑更像是一个“记忆急救员”,它优先救助那些最容易被遗忘的内容,而对于本来就很牢固的记忆,强化的空间有限。

记忆增强的类别特异性

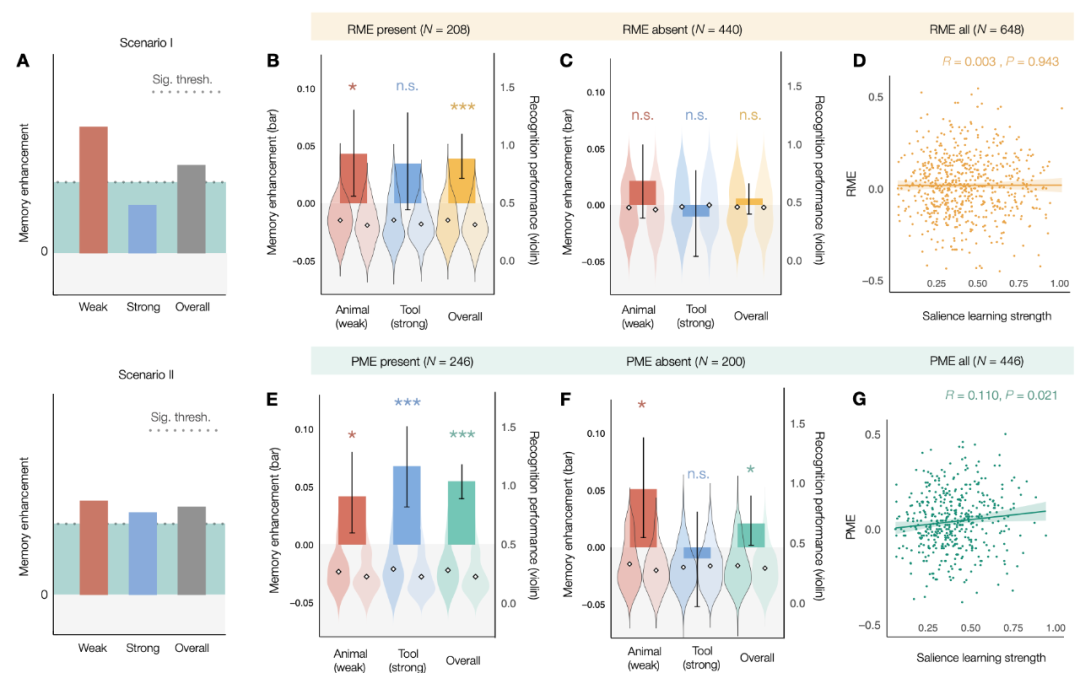

进一步的分析揭示了一个重要分野:回溯性增强和前瞻性增强并不是同一种机制。

研究发现,参与者在条件化阶段对突出刺激的记忆成绩(代表“突出结构学习”的强度)与前瞻性增强呈显著正相关,但与回溯性增强无关。

这意味着,在前瞻性记忆增强中,个体在经历了突出事件后,会持续将更多注意力资源分配给与高显著性相关的刺激,从而在后续编码中更好地记住它们。这是一种基于注意的优先编码机制。而回溯性记忆增强则独立于这种注意机制,它更纯粹地依赖于行为标记在记忆巩固过程中的作用。

记忆标记强度和显著性学习对追溯性记忆增强(RME)与前瞻性记忆增强(PME)的可分离影响

相似性决定优先权

那么,大脑到底怎么决定,哪些记忆要被“加固”,哪些要被“放弃”?答案藏在记忆之间的相似性。

研究人员把每张图片转化为高维特征空间中的一个点,再计算它与条件化阶段同类图片的距离。结果显示,对于动物图片这种“弱记忆”,距离突出刺激越近,增强效果越明显;距离越远,增强效果就越弱,甚至可能转为抑制。

更有意思的是,这种“分级优先化”只在回溯性增强中出现。在前瞻性增强里,大脑并不会按照这种方式“挑肥拣瘦”。

总体来看,这项研究带来一个重要启示:大脑的记忆系统并不是被动的录像机,而更像是一位精明的编辑。它会根据事件的突出性和与既有经验的相似度,主动挑选、筛查、加固部分记忆,而对其他部分则任其淡去。

从临床角度看,这一发现也颇具意义。比如,注意缺陷多动障碍(ADHD)患者往往表现出较弱的记忆能力,他们或许更容易出现回溯性增强效应。这提示我们,大脑可能天然具备一种“补偿机制”。

更重要的是,对于阿尔茨海默病等记忆障碍的干预研究,这一机制提供了潜在线索:如果能人为激活或利用这种“分级优先”体系,也许能帮助挽救那些正在逐渐流失的脆弱记忆。未来,结合神经影像学手段直接观察神经表征的相似性,或探索跨感官、跨语义的记忆优先化,或许能进一步揭开大脑记忆的奥秘。

参考资料:[1]Lin CL, Wen W, Cheng PX, Schallies S, Grover S, Reinhart RMG. Salient experiences enhance mundane memories through graded prioritization. Sci Adv. 2025 Sep 26;11(39):eady1704. doi: 10.1126/sciadv.ady1704. Epub 2025 Sep 24. PMID: 40991704; PMCID: PMC12459409.

- 上一篇:咖啡摄入与痤疮发病:潜在益处与风险分析

- 下一篇:白癜风心理干预研究进展

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)