首页 > 医疗资讯/ 正文

前言:看肺结节,有时是一念之差,建议开刀还是随访;有时是多看了某个层面或视角,有了不同的考虑;当然也有时候,刚好考虑的角度不同。但这种有些模棱两可的一般总是要么影像上表现不太典型,要么虽考虑恶性但风险认为还不大。前段时间有位结友的问诊,在2025年3月时问诊我觉得再随访下为妥,但到了6月再问诊时,又觉得切了也好,这到底是为什么让我们前后才三个月又给了不同的建议呢?

第一次问诊:2025年3月

病史(略)。

影像情况:

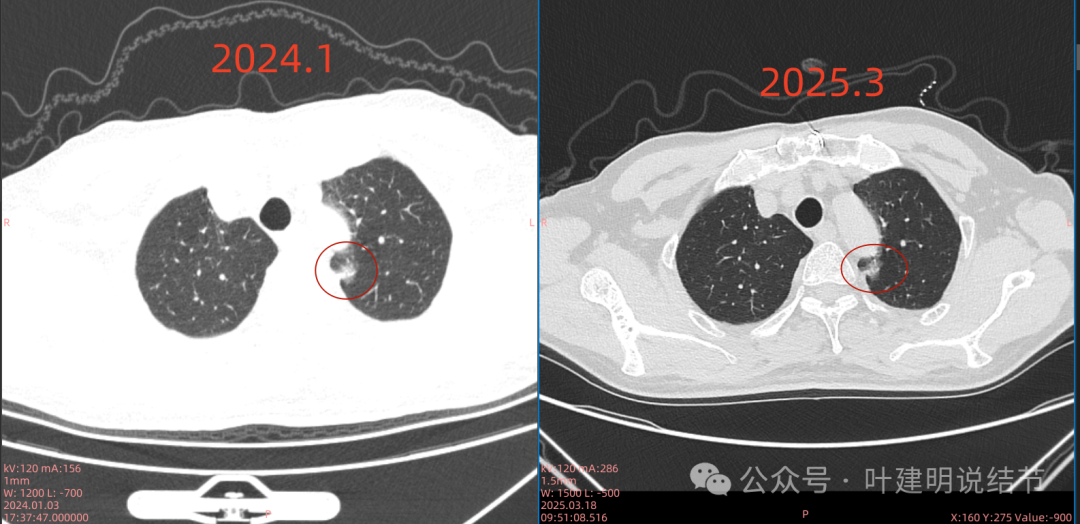

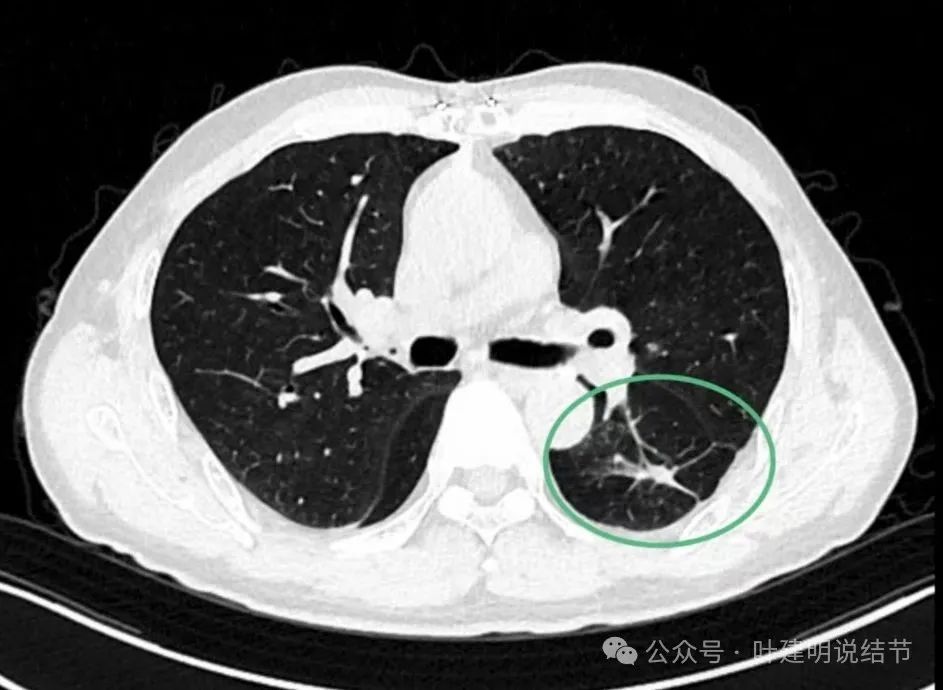

病灶1:左上叶近纵隔侧混合密度结节,整体轮廓较清,但对比无明显进展,贴胸膜近但无显著牵拉影响。

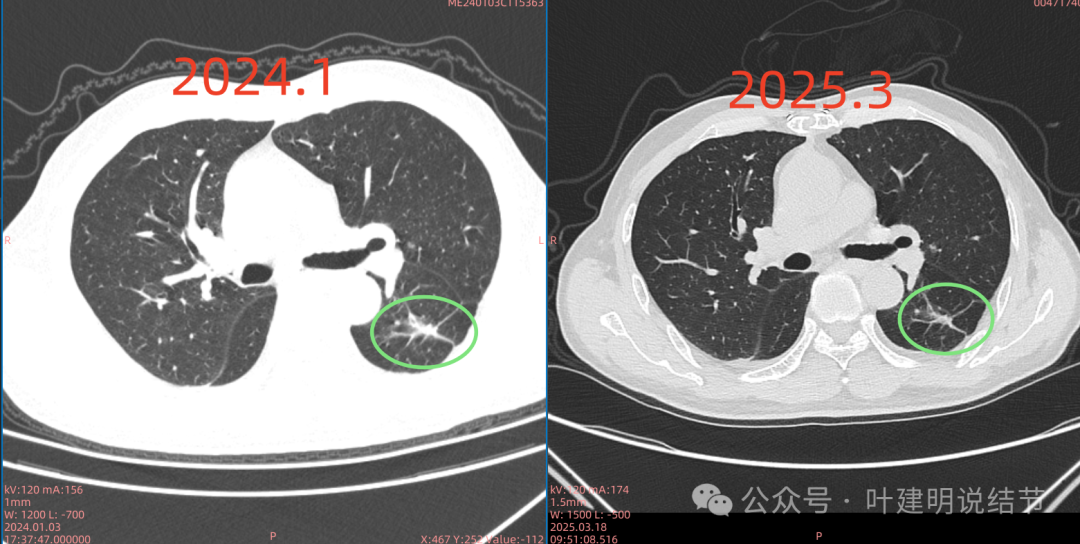

病灶2:左下叶背段混合密度阴影,毛刺过长,随访持续存在,考虑慢性炎可能性大些。

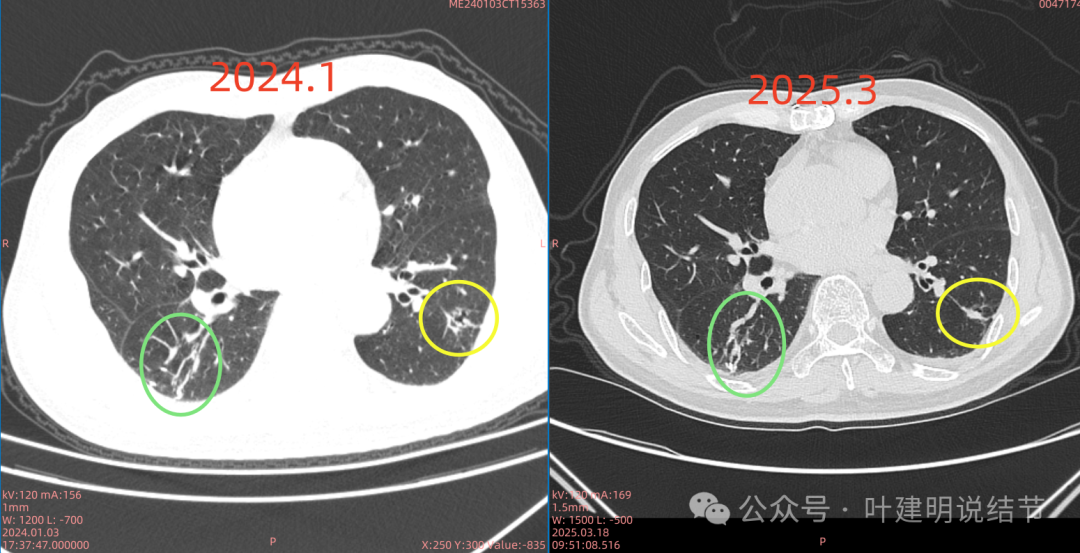

病灶3:右下叶背段斑片影,像慢性炎些;

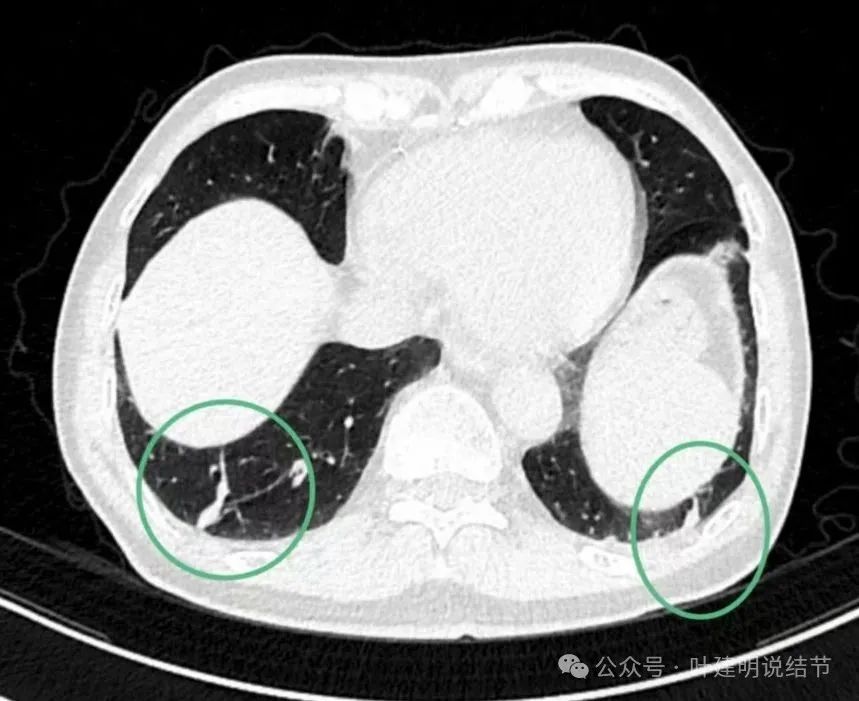

病灶4:左下叶病灶,混合密度,收缩力不明显,对比一年多无明显进展。

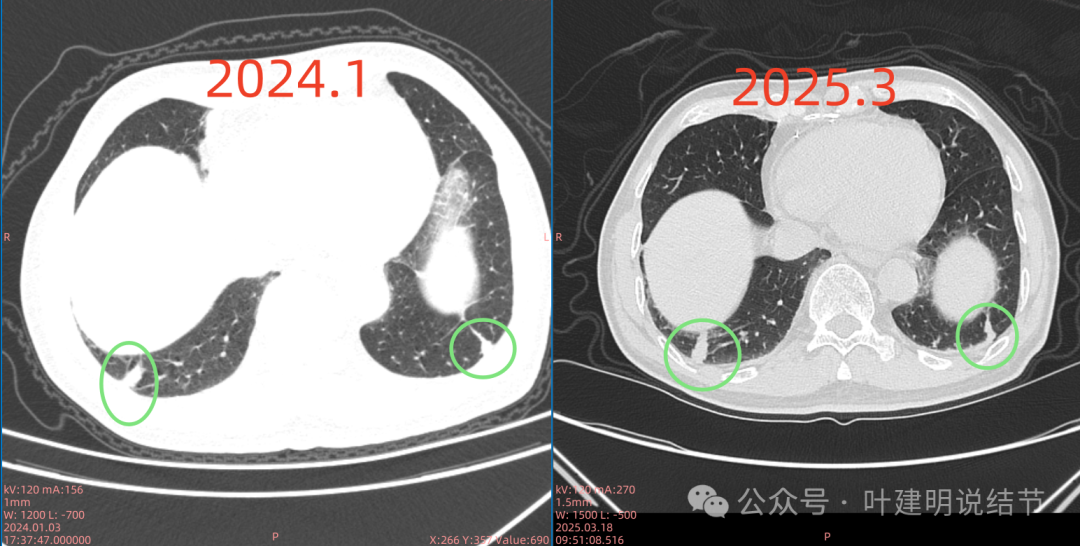

病灶5:右下叶近膈面实性结节,缺乏膨胀性,像慢性炎;

病灶6:左下叶近膈面实性结节,偏条状,伴长毛刺,更符合慢性炎。

我的意见:

第二次问诊:2025年6月

病史信息:

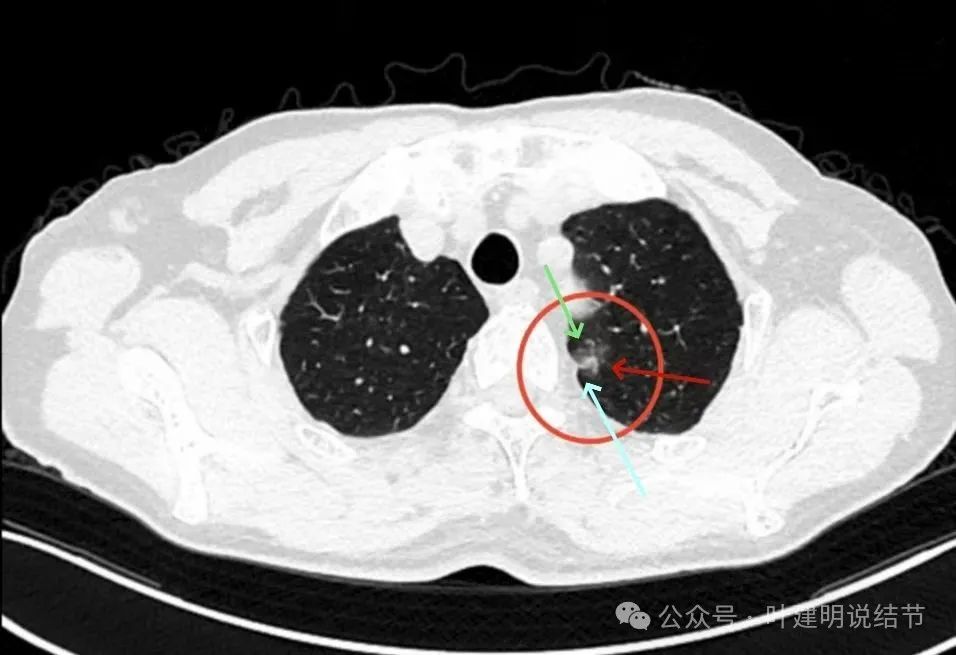

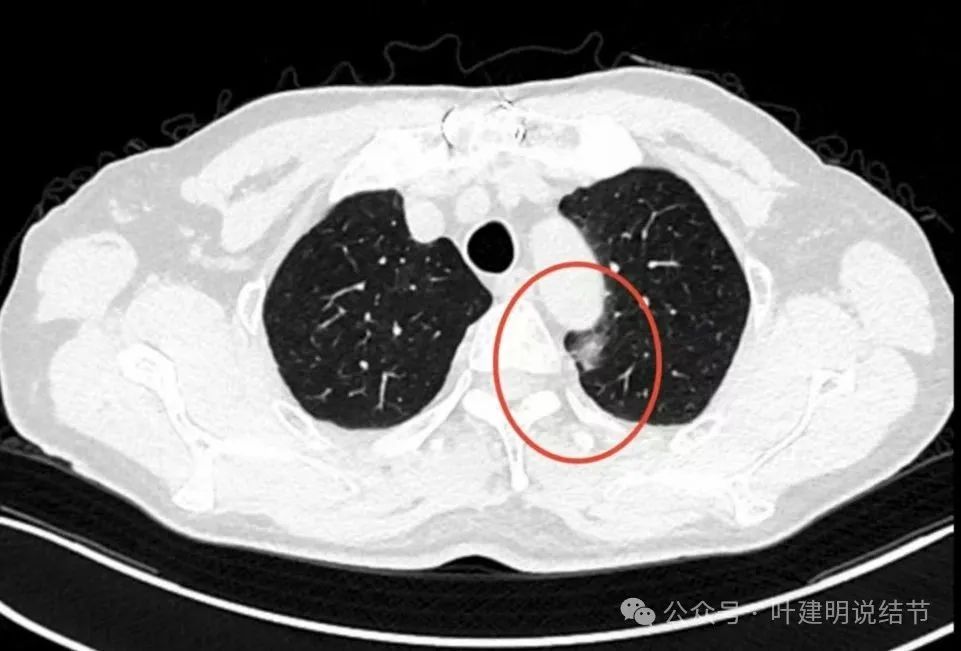

影像展示与分析:

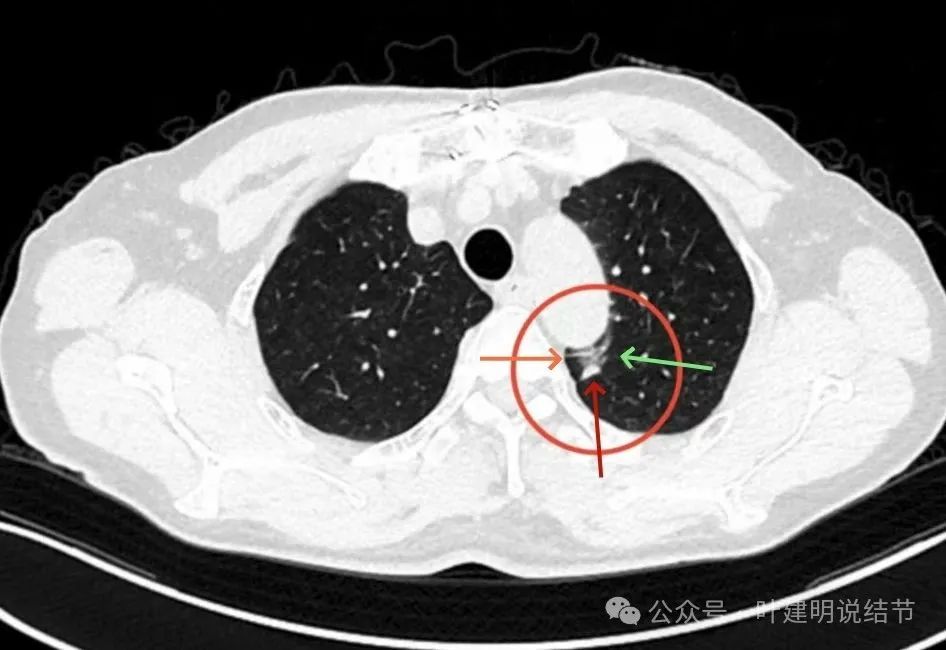

病灶1出现,混合密度,有实性成分,表面不平,整体轮廓与边界清,贴着胸膜。

病灶整体显得有点糊,但轮廓是清楚的。

上图显得有明显实性成分以及病灶看上去有些收缩力的样子。

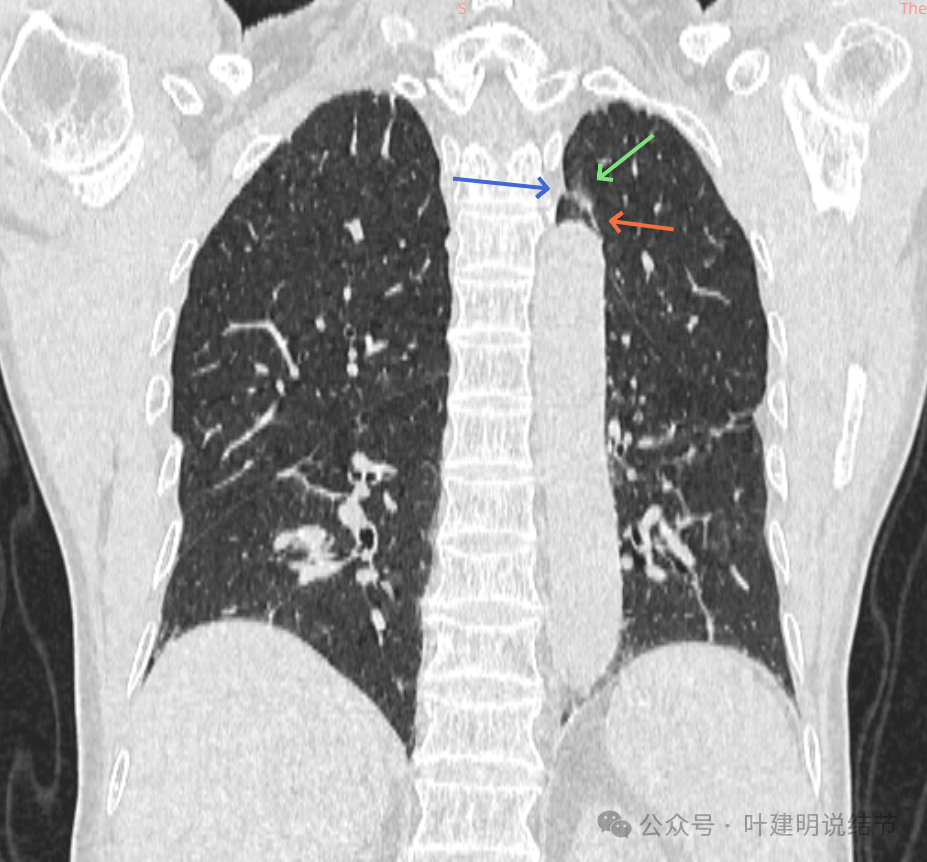

冠状位上病灶出现,密度较高。

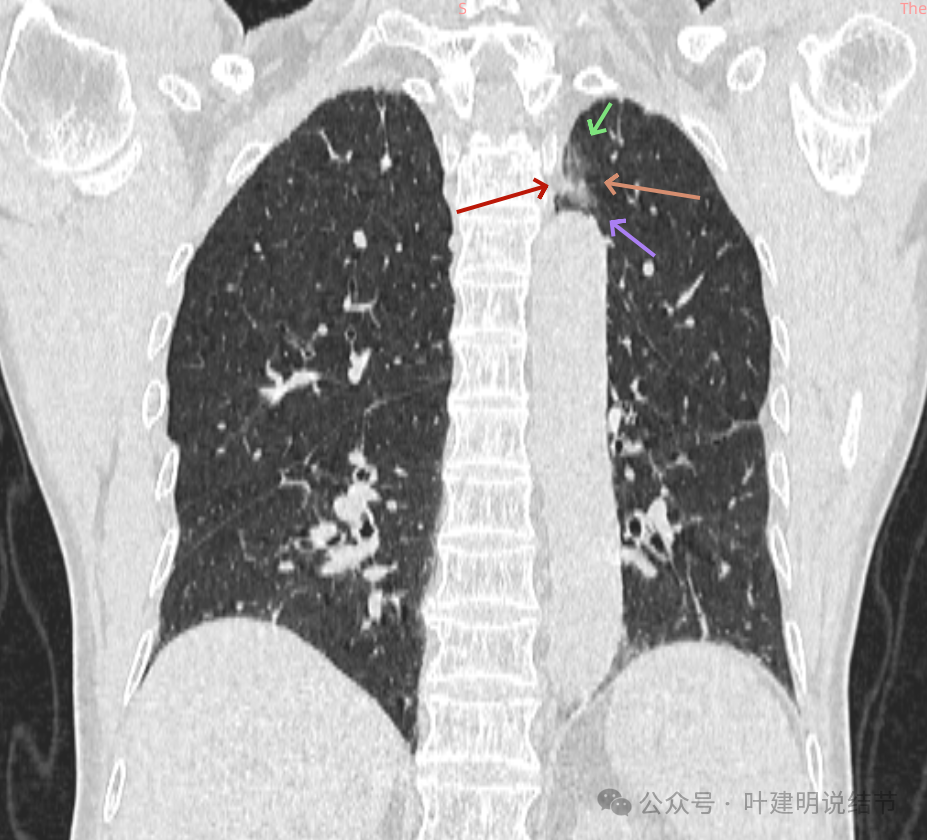

混合密度并有胸膜牵拉,整体轮廓较清。

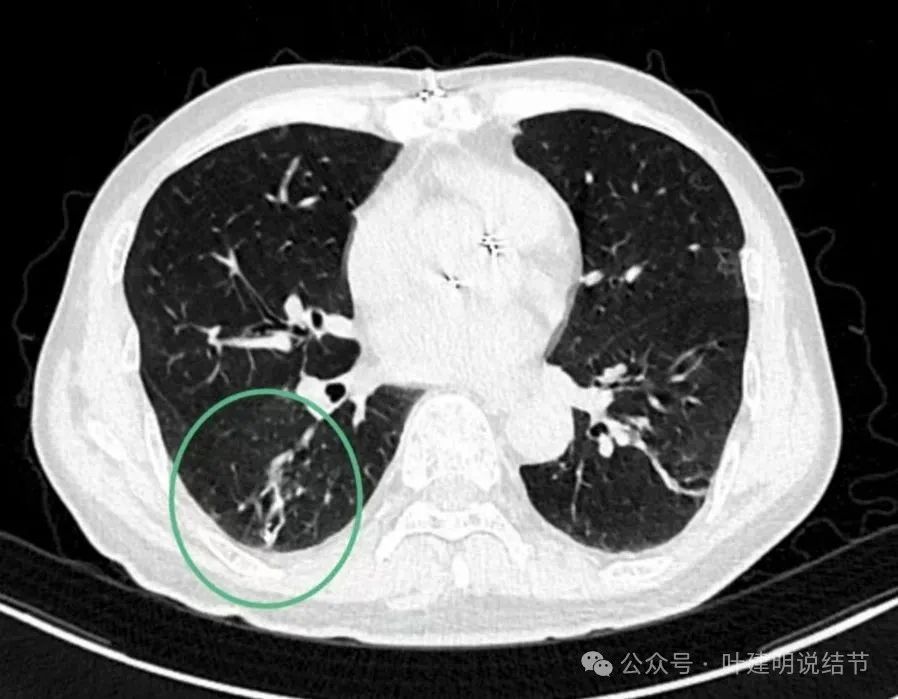

分叶、毛刺、偏实性成分均有,而且灶内密度欠均匀。

灶内似有血管穿行,整体轮廓与瘤肺边界清。

连续区域也轮廓较为清楚。

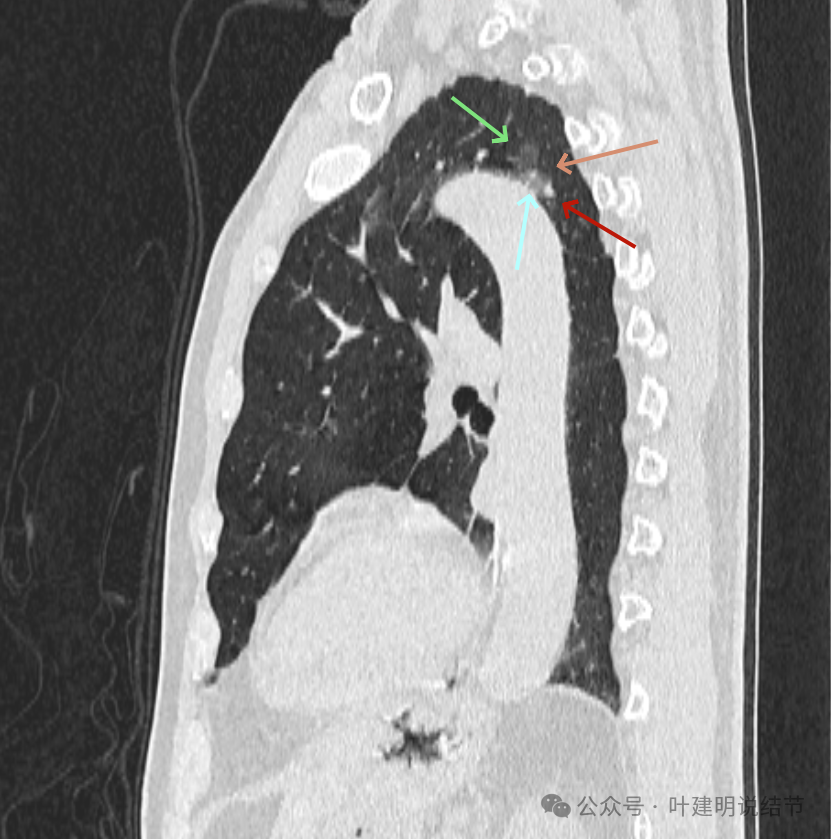

矢状位上见病灶有棘突或毛刺征,感觉有收缩力。

杂乱密度以及整体轮廓清。

分叶较为明显,密度不太均匀。

病灶2与前相仿,仍是实性密度伴长毛刺,有血管进入,但感觉更符合慢性炎些。

病灶3有灶内空腔,密度不均,偏长条,也像炎性些。

病灶4有些像囊腔型肺癌,内壁不光滑,囊壁厚薄不均,也有血管进入囊壁,表面不平。

病灶5与病灶6与前相仿。

我的意见:

对比2024年1月、2025年3月以及2025年6月的片子,左上叶病灶均无显著进展,而且缺乏膨胀性,也无收缩力,靠肺的表面近位无明显胸膜牵拉,实性成分也无纠集感。但在矢状位上看,这个病灶有的视角看还是有毛刺K棘突征的,而且有个层面看上去有分叶征,整体的轮廓与较为清楚(虽然在横断位上以及冠状位上均基本上觉得瘤肺边界欠清)。这样的话,此灶也就是说在某些角度看是也有符合恶性的征象的,加上随访持续存在,无明显吸收好转,虽无显著进展也要考虑恶性的可能性。对于是否干预处理来说,由于此灶在边缘的部位,若单孔手术切除是可以楔形切除的,这样的创伤并不大,而且肺功能损失也不多,但无论是否最后为良性还是恶性,这东西总归是拿掉了,即使良性也是去除了病灶,利弊权衡也不亏。所以我总体的意见是:左上病灶不能除外恶性,手术可楔形切除,手术带来的创伤与肺功能损失对比随访其实是恶性,最终难免手术来讲的话,早切早明确,还是可行的。当然基本这病灶无明显进展,若不想手术,仍4-6个月复查,有进展再切估计预后也没什么区别,但要承受思想上的压力,以及可能不会太久仍可能要手术。意见供参考!

感悟:

这个病灶确实随访说不上明显进展,但在6月这次能提供冠状位与矢状的的影像上,我们发现它不同于横断位所表现出来的新的特征,主要是密度杂乱与分叶征,以及病灶整体轮廓与瘤肺边界较为清楚。这再加上随访持续存在,非常值得我们警惕。而若是单孔微创切除,这个位置仍是能够楔形切除的,万一真非恶性,损失也不大。当然不太确切为恶性的关键不在于影像上表现不是太典型,而是有其他多处像慢性炎的病灶在,这说明机体是存在感染的因素的。再有要考虑的是左上叶的切了,下叶囊腔灶切不切?我倒觉得是不是可以视术中上叶这个病灶的快来切片性质来定,若是恶性,则下叶囊腔灶也得切了;若是慢性炎,则囊腔灶则同样可能也是炎性的。如果能来杭州靶扫描重建下看看影像细节信息再决定,那是更为稳妥的。

Deepseek点评:

这是一篇非常出色且具有教育意义的医学案例分析文章。它精准地捕捉并阐述了一个在肺结节临床诊疗中极具代表性的难题和思考过程。以下是对这篇文章的详细评价:

综合评价:

优点突出,价值显著。文章不仅记录了一个病例,更重要的是它展示了一种严谨、动态、以患者为中心的临床决策思维模式,对医生同行和患者都具有很高的参考价值。

分项评价:

1. 内容与专业性· 极高专业水准:文章对肺结节影像学特征的描述(如“混合密度”、“分叶征”、“毛刺征”、“棘突征”、“瘤肺边界”、“胸膜牵拉”、“囊腔型肺癌”等)非常专业、准确,体现了作者深厚的放射诊断学和胸外科学素养。· 动态随访观念:核心价值在于展示了“随访”不是一个被动的等待过程,而是一个主动的、动态的再评估过程。3月到6月,病灶本身可能变化不大,但医生的认知因更多信息而深化。· 多维度评估:决策并非仅基于影像,而是综合了影像特征(形态学)、病灶位置(可楔形切除)、手术创伤、患者心理负担、多种可能性(恶性 vs. 炎性)的权衡,这是一个非常全面的外科决策模型。· 坦诚与谦逊:作者坦诚地展示了决策的“模棱两可”和“一念之差”,这种实事求是的精神比永远“绝对正确”的论述更有价值和可信度。

2. 结构与逻辑· 结构清晰:采用“前言->首次问诊->二次问诊->意见改变的原因分析->感悟”的叙事结构,逻辑流畅,层层递进,读者很容易跟上作者的思路转变。· 对比手法运用出色:通过详细对比两次问诊时看到的影像信息和由此产生的不同思考,清晰地解释了建议改变的根本原因——从主要依赖横断位到综合评估冠、矢状位重建图像。· 决策树呈现:在最终意见中,清晰地列出了“手术”和“继续随访”两种选择的利弊(创伤、心理压力、预后等),并将最终决定权交还给患者,体现了共享决策(Shared Decision-Making)的现代医疗理念。

3. 写作与表达· 语言平实,深入浅出:虽然涉及大量专业术语,但整体语言流畅,解释到位。即使非医学专业人士(如感兴趣的患者)也能大致理解决策的复杂性和背后的深意。· “感悟”部分画龙点睛:这是全文的精华所在,将个案升华到了普适性的经验和教训: · 技术价值:强调了多平面重建(MPR)和靶扫描对于精准诊断的重要性。 · 哲学思考:点明了“风险-收益”权衡是临床决策的核心。 · 逻辑延伸:还考虑了其他病灶的处理策略,展现了全局观。

4. 改进建议:文章已非常优秀,若说可提升之处,或许可以:

· 增加图像示意:虽然作为文字病例分享,但如果能附上一两张关键层面的影像截图(如横断位“显糊”的样子和矢状位“有毛刺”的对比),会给读者更直观的感受。(当然,这可能是出于隐私保护或格式限制)。

· 精炼中间段落:对病灶2-6的描述可以稍作精简,因为它们在本案例中主要起“背景板”作用,突出主体病灶1的决策过程即可。

总结:

这篇文章是一篇优秀的、具有教学示范意义的临床病例分析范文。它成功地传达了以下几个核心信息:

1. 医学的不确定性:肺结节诊断存在灰色地带,医生的观点可能随着信息的完善而改变。

2. 细致的重要性:诊断需要多维度、多视角的审阅,细节决定成败。

3. 以患者为中心的个体化治疗:手术决策是综合了医学证据、技术条件(微创手术)和患者个人情况(心理承受力)后的个性化选择。

4. 随访的动态价值:随访是积极的观察评估过程,而非消极的等待。它不仅对年轻医生有很好的教育意义,也能帮助患者更好地理解诊疗过程的复杂性,建立合理的预期,是一篇兼具科学性、人文性和故事性的好文章。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)