首页 > 医疗资讯/ 正文

自冠状动脉旁路移植术开创以来,手术技术不断得到改进和完善。在众多桥血管选择中,大隐静脉因为易于使用、质量稳定以及与动脉桥相比更低的感染风险仍被广泛使用。然而,静脉桥的狭窄率居高不下,这增加了搭桥术后患者的全因死亡率和再次血管重建风险。1996年Souza教授首次在静脉搭桥手术中提出了No-Touch术式,即在保留完整管周组织的情况下采集大隐静脉。在随后数十年中,多项临床研究已证实该技术可以有效降低静脉桥的远期狭窄率,但其主要的获益机制仍存在争议。

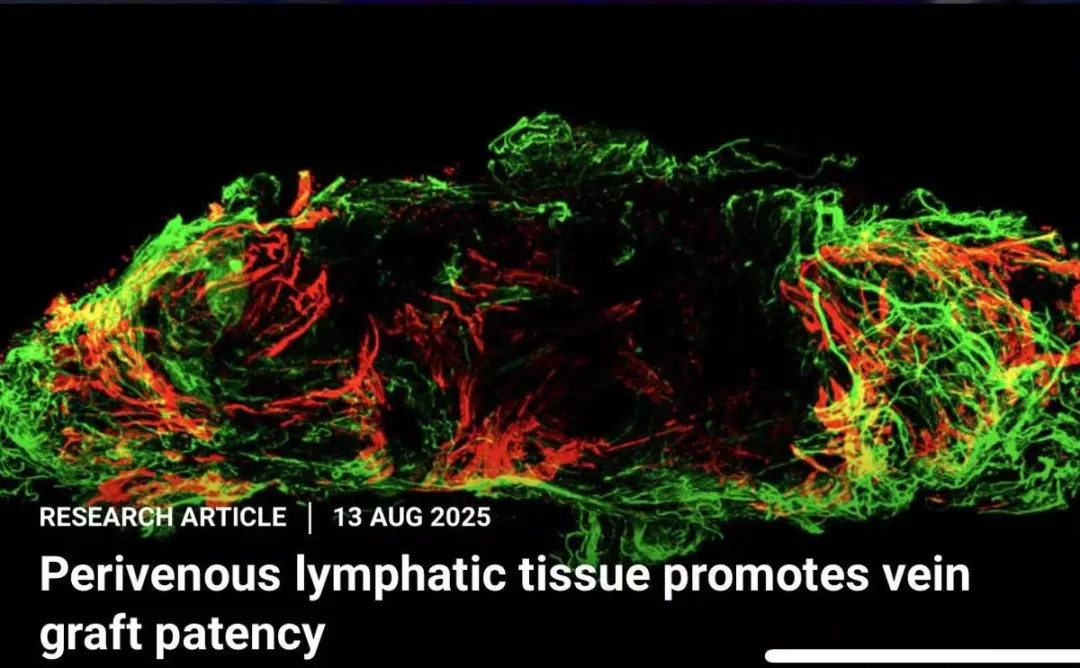

2025年8月13日,浙江大学医学院附属第一医院徐清波教授团队在Science Translational Medicine杂志上发表题为“PIEZO1-activated donor lymphatic remodeling integrates with autologous lymphangiogenesis to enhance vein graft patency in mice”的研究论文,论文相关图片入选STM杂志当期“Featured Images”。该研究通过模拟静脉搭桥No-Touch术式,建立了首个保留管周组织的小鼠静脉移植模型,并基于Lyve1-CreER;R26-tdTomato/zsGreen小鼠,在静脉移植模型中构建了双重淋巴管示踪策略,发现了一群特殊的内源性淋巴网络,其在移植后受机械感受器PIEZO1激活发生重塑,并定向迁移至吻合口区域与依赖VEGF-C/VEGFR3信号通路的外源性淋巴网络融合,共同减轻静脉桥的炎性血管重塑。这一发现为解释No-Touch术式在静脉搭桥中的获益结局提供了新视角,并为提高静脉桥远期通畅率提供了新思路。

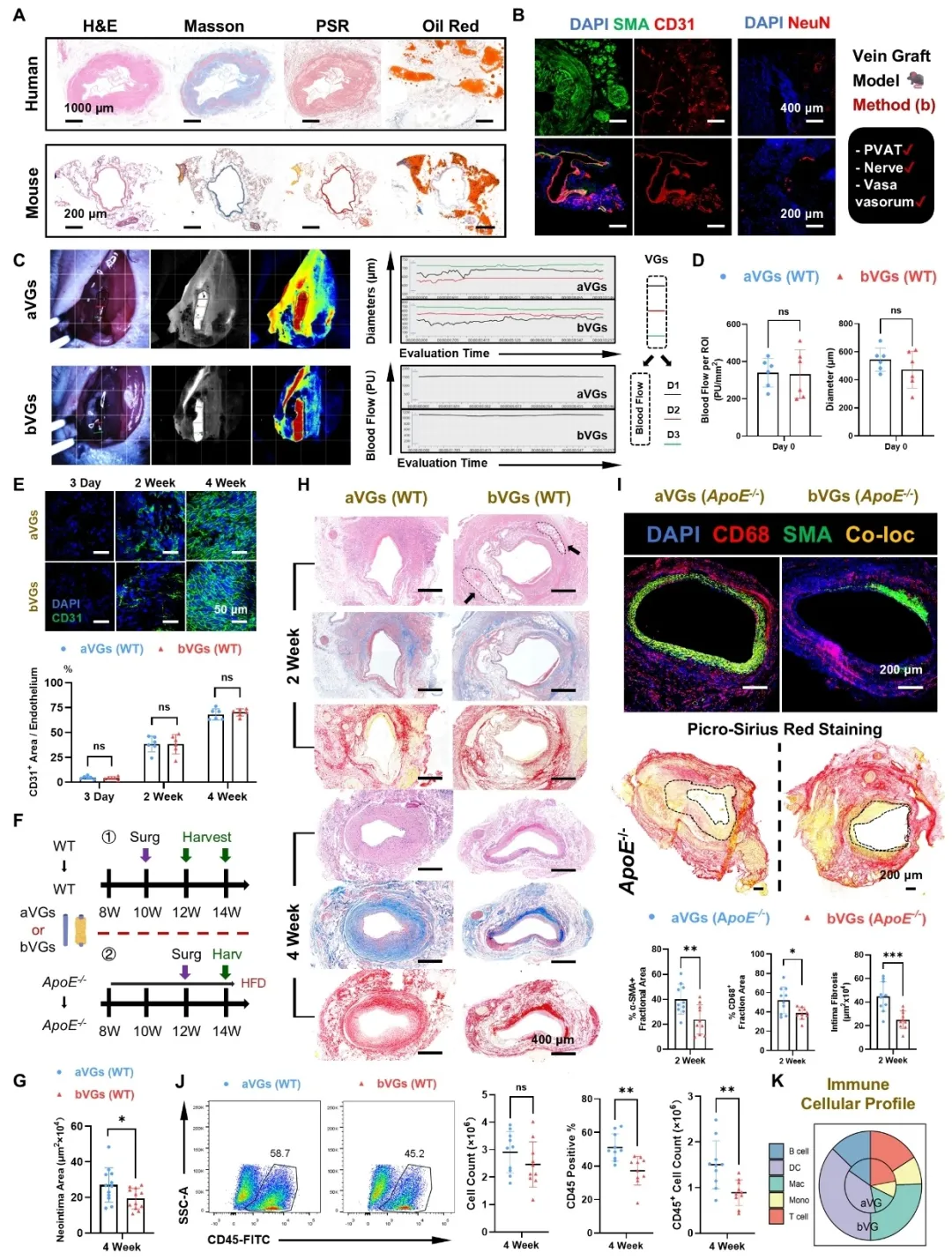

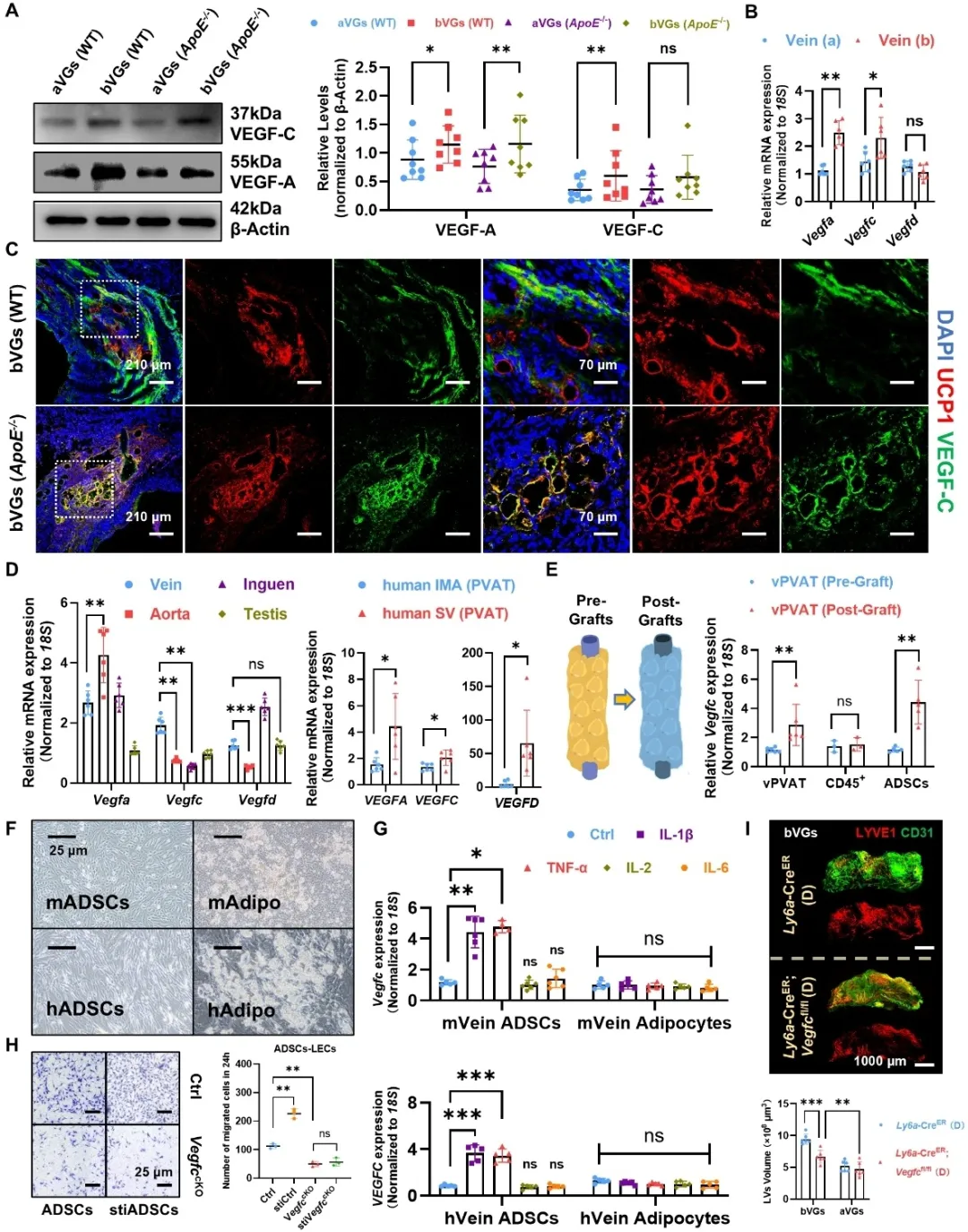

该研究首先模拟静脉搭桥传统术式(剥除管周组织)和No-Touch术式(保留管周组织),建立类似的小鼠静脉移植模型,并通过流式细胞术、横断面病理染色和单细胞测序发现,保留管周组织的小鼠静脉桥拥有更轻的炎症浸润水平、新生内膜面积以及合成型平滑肌细胞和肌成纤维细胞亚群比例(图1)。

图1. 不同小鼠静脉移植模型(保留或不保留管周组织)间的表型差异

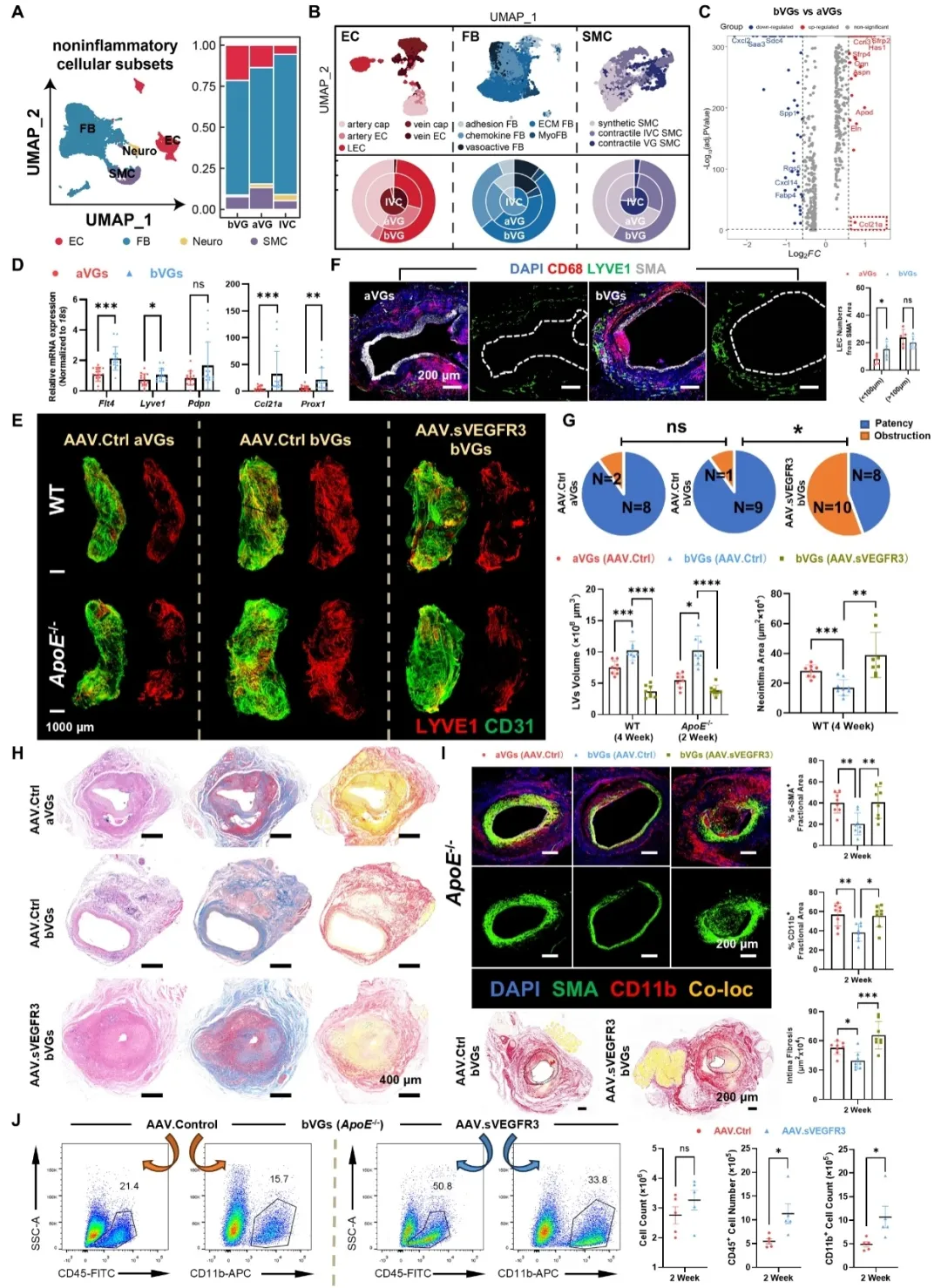

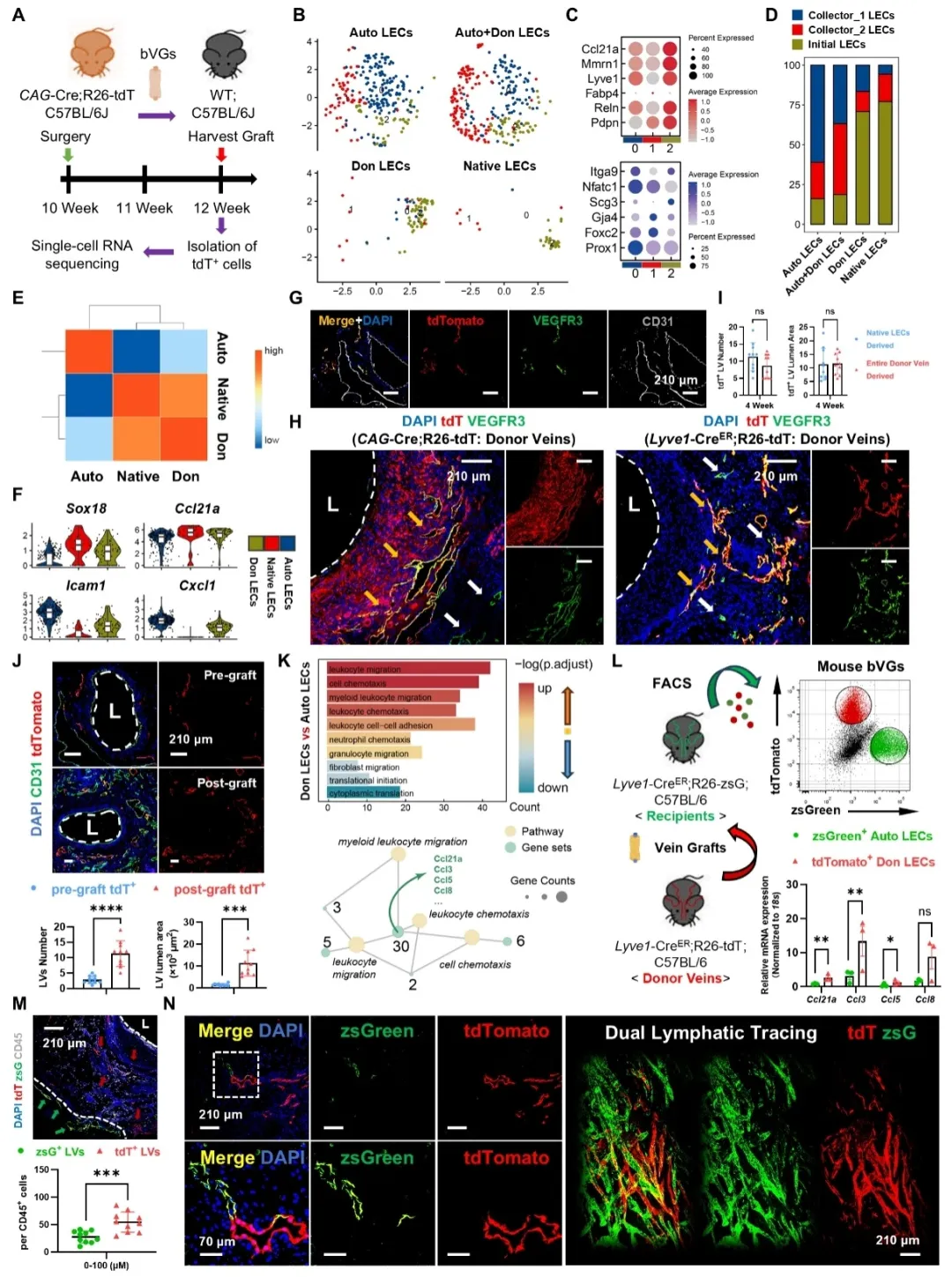

不同于经典的No-Touch术式获益机制,该研究发现小鼠静脉桥上的获益表型与其拥有更致密的外膜淋巴网络相关。通过腺相关病毒过表达可溶性VEGFR3抑制静脉桥淋巴网络增生可以抵消保留管周组织所带来的获益表型,而在小鼠静脉桥吻合口区域过表达VEGFC156S分子增加淋巴网络密度可以得到与保留管周组织类似的获益表型(图2)。

图2. 小鼠静脉桥外膜优势淋巴网络在保留管周组织获益表型中的作用

机制方面,该研究首先发现保留管周组织的小鼠静脉桥拥有更高水平的促淋巴管新生因子,这种差异主要来源于管周脂肪组织来源的干/祖细胞(ADSC)在移植后受到相关炎性因子(如TNF-α或IL-1β等)刺激,提高其VEGF-C表达水平所致。然而,当利用Ly6a-CreER;Vegfcfl/fl小鼠特异性敲除静脉管周ADSC来源的VEGF-C后,不同术式之间的小鼠静脉桥淋巴网络密度仍存在差异,这提示保留管周组织带来的静脉桥淋巴网络优势存在除促淋巴管新生因子外的其他因素(图3)。

图3. 脂肪组织来源的干/祖细胞促进小鼠静脉桥外膜淋巴网络生成

进一步,该研究发现不同于传统术式,保留管周组织的小鼠静脉桥淋巴网络存在显著异质性,其中来源于静脉管周原有淋巴管的内源性淋巴网络较为特殊。这种淋巴网络靠近管腔面,周围环绕着高密度的免疫细胞,且相较外源性淋巴网络具有更强的炎症趋化功能(图4)。更为重要的是,内/外源性淋巴网络在静脉桥表面并非独立存在,而是互相接壤互相融合。

图4. 保留管周组织的小鼠静脉桥淋巴网络存在来源异质性(内/外源性)

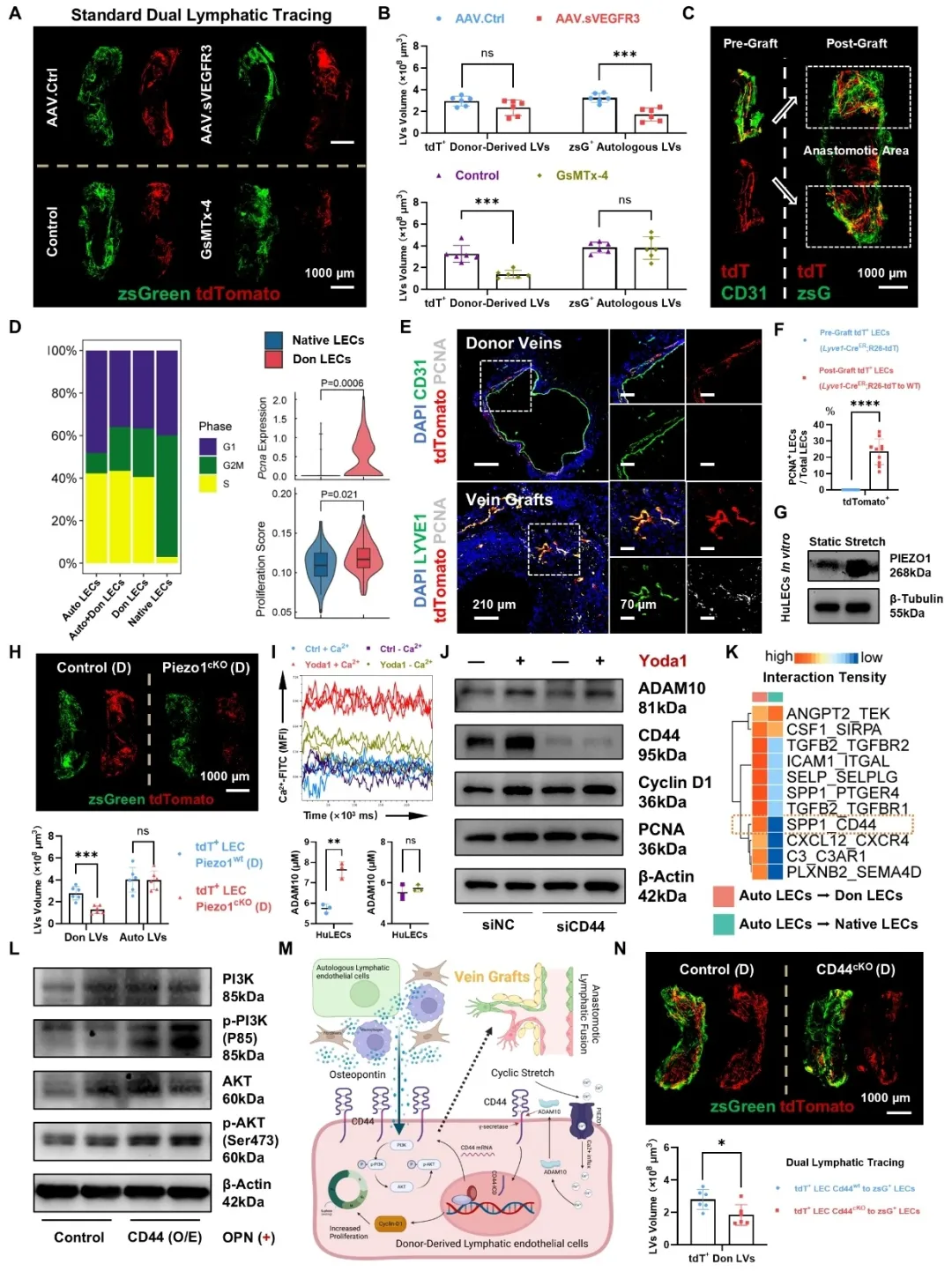

不同于生理状态下,这种内源性淋巴网络在移植后早期表达CD44。随着静脉桥血管壁受到动脉血流冲击,其受到机械牵张刺激,激活机械敏感性离子通道PIEZO1引起钙离子内流,活化ADAM10切割CD44胞内肽段入核,促进Cyclin D1转录翻译推进细胞周期进展,引起淋巴网络密度增加。特异性敲除淋巴管内皮细胞PIEZO1表达可以有效抑制内源性淋巴网络重塑,并减轻保留管周组织带来的获益表型。另一方面,这群CD44hi内源性淋巴网络会受到吻合口积聚的骨桥蛋白OPN募集,定向迁移至吻合口区域,最终与依赖VEGF-C信号的外源性淋巴网络相互融合,构成完整的静脉桥淋巴循环(图5)。

图5. 小鼠静脉桥内/外源性淋巴网络的调控异质性

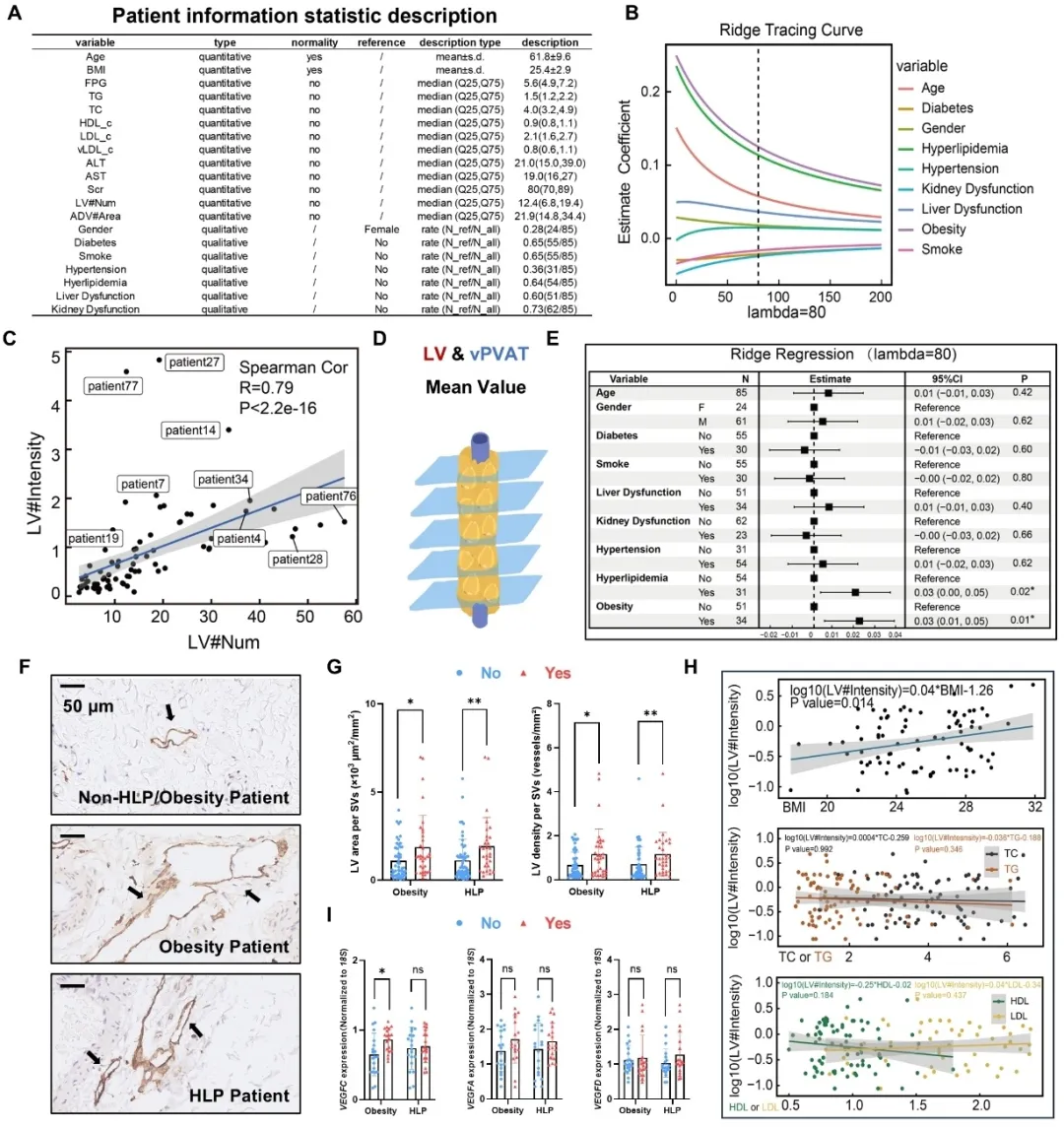

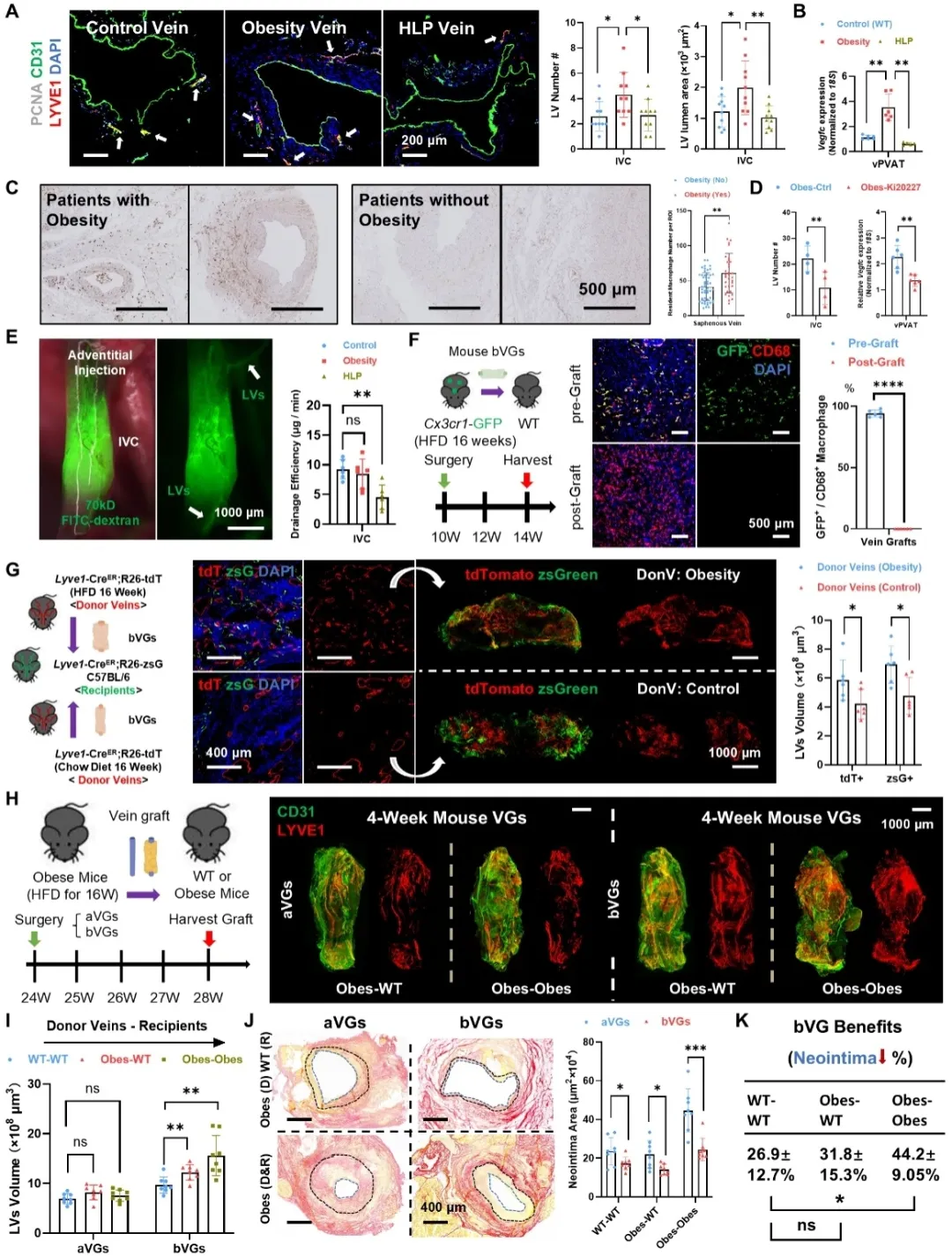

最后,该研究通过收集静脉搭桥患者术中剩余大隐静脉组织,采用多因素回归分析发现,肥胖与高脂血症是影响人静脉管周淋巴网络密度和管周VEGF-C表达的主要因素(图6)。

图6. 影响人大隐静脉管周淋巴管密度和VEGF-C表达水平的主要因素

为区分这两种因素,该研究分别采用了野生型肥胖小鼠和apoE-/-高脂血症小鼠模型,并通过静脉管周淋巴管转运功能实验发现,相较于同年龄的野生型和高脂血症小鼠,肥胖小鼠的静脉管周淋巴管具有正常的引流功能和更高水平的巨噬细胞浸润水平,后者赋予了其更高的管周VEGF-C表达水平和淋巴网络密度。这种特性导致来源于肥胖小鼠的供体静脉在移植后拥有更高密度的内/外源性淋巴网络,从而放大了保留管周组织带来的静脉桥获益表型(图7)。

图7. 肥胖对保留管周组织的小鼠静脉桥淋巴网络与获益表型影响

Science Translational Medicine杂志的责任编辑Molly Ogle指出,静脉移植物常用于冠状动脉旁路移植术,以替代狭窄的冠状动脉段。移植时带有完整管周组织的静脉移植物可能会改善移植物的结局,但其机制尚不清楚。该研究首次阐述了保留管周组织对小鼠静脉移植物重塑和通畅性的影响,他们发现供受体淋巴网络融合可以导致静脉移植物组织炎症减轻、内膜增生减少并保持通畅性。这些发现为改善静脉移植物的制备方法、提高静脉移植物的远期通畅率提供了潜在治疗靶点和相关证据。

浙江大学医学院附属第一医院陈开博士后、牟蓉、管子寅博士研究生为该论文共同第一作者。浙江大学医学院附属第一医院徐清波、赵海格和中南大学湘雅三医院蔡菁菁教授为该论文的通讯作者。同时该研究得到了浙江大学医学院附属第一医院马量教授、中南大学湘雅三医院袁洪教授、陆瑶教授的大力支持。该工作得到了国家卫健委四大慢病重大专项、国家自然科学基金、国家资助博士后研究人员计划等项目资助。

原文链接:

https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.ads7438

- 上一篇:4.0mm支架8atm还没扩起来球囊就破了!

- 下一篇:当急性心梗爱上电风暴

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)