首页 > 医疗资讯/ 正文

全球气候变化主要由人为排放的温室气体(CO2、甲烷、氧化亚氮和氯氟烃)驱动,导致地表温度升高,引发极端天气频发,如热浪、洪水、野火和飓风。与此同时,燃烧化石燃料产生的空气污染物对人体健康形成多重威胁,尤其是生殖系统。

尽管气候变化对心血管、呼吸等系统的影响已较为明确,但其对生殖健康的潜在损害仍被忽视。生殖过程对外界环境高度敏感,极端气候事件及污染物暴露可能影响从配子形成、受孕、胎盘功能到胎儿发育和出生结局的各个环节。特别是孕妇、胎儿和低收入群体面临更加突出的风险,进一步加剧了健康不平等。

内分泌干扰化学物质(EDCs),如多氯联苯、双酚A和邻苯二甲酸盐等,在气候变化带来的环境恶化中释放及浓度升高,成为影响人类生殖健康的重要因素。此外,粮食不安全、迁徙与感染风险的增加,也是气候变化对生殖健康复杂影响的组成部分。

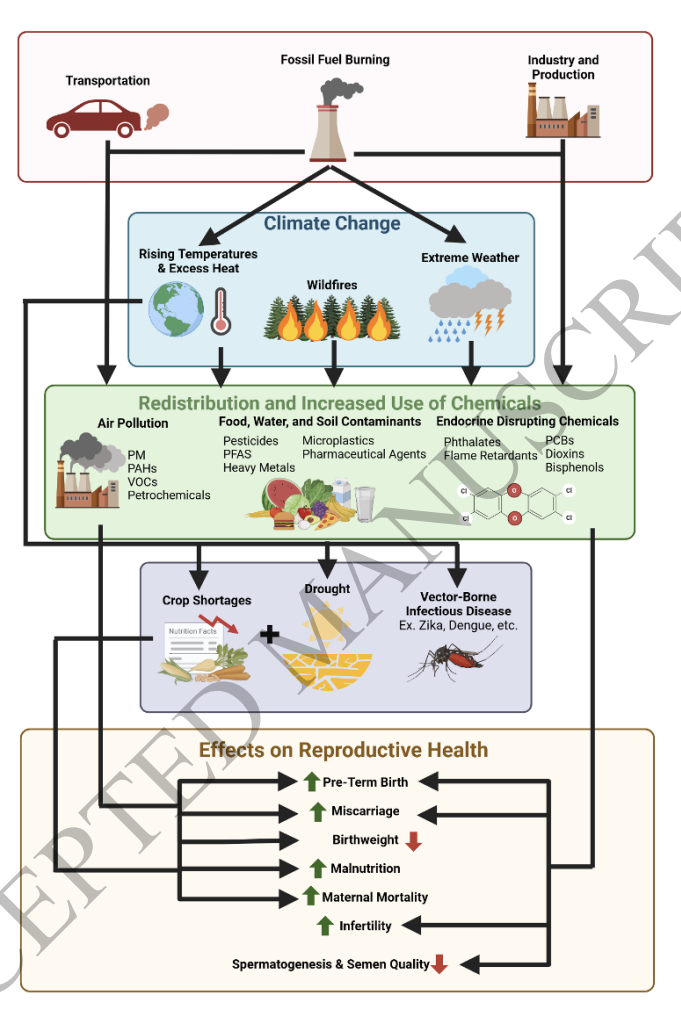

本文系统综述了气候变化对人类生殖健康的多方面影响,涵盖了气候变化驱动的环境暴露(如极端高温、野火、洪水、空气污染和内分泌干扰物)如何通过复杂的机制作用于生殖系统,进而影响生育能力、妊娠结局及胎儿发育。研究基于动物实验模型、流行病学调查及权威综述,重点分析了直接损伤机制(如热应激引发的血流和内分泌异常)及间接影响(污染物生物累积、感染风险提高等),并提出了切实可行的缓解措施。本综述还对社会经济因素在气候变化背景下加剧生殖健康差异的作用进行了深入探讨。

气候变化直接与间接影响导致下游生殖结局的总结

研究结果

1. 直接环境暴露及其对生殖健康的影响

极端高温:全球变暖导致频繁、剧烈的热浪,对孕妇产生生理压力,主要包括脱水、血流动力学变化及胎盘灌注减少,进而增加早产、胎儿宫内生长受限与胎盘早剥风险。研究表明,高温环境下孕妇核心体温升高引发子宫收缩及胎心率变化,生理调节失衡或通过促使抗利尿激素和催产素释放,促进早产发生。此外,极端热暴露与先天性心脏缺损、神经管缺陷等出生缺陷风险相关,但机制仍待深入研究。男性生殖方面,高温影响睾丸间质细胞功能,抑制精子生成。

野火烟雾:野火规模和频率显著增加,产生的细颗粒物(PM2.5)占据美国空气污染重要成分,暴露与妊娠期呼吸和心血管疾病发生率提升相关。怀孕期间暴露野火烟雾与早产风险增加显著相关,但与低出生体重关联结果不一。动物模型显示野火污染因素对妊娠结局如胎死宫内、流产有明显不良作用。烟雾中含有的氧化剂和促炎物质被认为是潜在机制。暴露还与妊娠期高血压、糖尿病风险关联。

飓风与洪水:海洋升温加剧飓风强度,洪水事件近期频发。相关研究发现在灾后地区,尤其弱势群体中早产及低出生体重发生率升高,产后抑郁症患病率增高。灾害造成卫生服务中断,食物安全受损,加大孕妇压力,诱发内分泌-免疫失衡,加重负面生殖健康影响。洪水引发饮用水和环境污染,增加母婴感染风险,间接影响生殖健康。

2. 气候变化下空气污染与生殖健康

污染物如PM2.5、NOx、PAHs等通过跨越血-胎盘和血-睾屏障,直接作用于生殖器官,诱发细胞炎症、氧化应激和DNA损伤。空气污染相关孕妇疾病包括流产、先兆子痫、妊娠期高血压,胎儿成为早产与出生缺陷高风险群体。污染物还干扰胚胎发育和免疫调节,导致长期健康隐患。环境污染暴露在城市低收入社区及少数族裔中更为严重,体现了明显的环境健康不公。

3. 内分泌干扰化学物质(EDCs)

随着气候变化和化石燃料燃烧,EDCs的环境浓度上升。EDCs干扰激素合成与受体功能,影响生殖器官发育、激素调控及胎盘功能,增加不孕不育、早产、胎儿发育异常风险。典型化合物包括邻苯二甲酸盐、双酚A、PCBs和PFAS等。PFAS等持久性有机污染物经食物链富集,存在全球普遍,现已被检测于胎盘及人体血液中。EDCs还能通过调节遗传表观修饰和细胞凋亡路径,产生累积性及代际影响。

4. 其他间接影响因素:食物安全与传染病

气候引起的干旱和粮食产量减少导致营养摄入不足,加剧孕妇及胎儿健康风险。全球气候变暖使得传染病载体如蚊虫分布扩大,增加寨卡病毒、登革热等妊娠期暴露的风险,导致出生缺陷和母体并发症。极端气候导致的迁徙及社会动荡亦对生殖健康构成威胁。

讨论与意义

本综述系统揭示了气候变化作为一大公共健康威胁,其对生殖健康的深远影响。气候变化不仅通过温度上升和极端天气事件直接影响孕产妇体内生理过程,还通过加重空气污染和内分泌干扰暴露,间接损害生殖功能与胎儿发育。当前已有证据提示,弱势群体由于结构性社会经济不平等,正面临更高的环境健康风险,加剧了生殖健康不平等。

鉴于气候变化的持续性和不可逆性,强调决策者应采取包括温室气体减排、推动清洁能源和交通运输改革、住房与工作场所环境改造等综合措施,缓解环境暴露,保护生殖健康。与此同时,应加强临床及公共卫生领域对气候变化健康后果的认识与监测,推动环境正义,确保资源公平分配。

未来研究需深化对内分泌-免疫机制的理解,探索不同环境暴露的复合效应,以及开发早期诊断与干预策略,提升对高风险人群的保护。多学科合作和跨部门协调是应对气候变化相关生殖健康风险的关键。

原始出处

© The Author(s) 2025. Published by Oxford University Press on behalf of the Endocrine Society. "Climate Change and Reproductive Health". doi:10.1210/endrev/bnaf026

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)