首页 > 医疗资讯/ 正文

以往,人体睡眠周期的认知通过多导睡眠监测(PSG)采集头皮脑电信号加以划分,依据美国睡眠医学学会(AASM)标准,将睡眠分为浅睡(N1、N2)及深睡(N3)等阶段。尽管深浅睡眠转换及其脑电图波形如K复合波、睡眠纺锤体等有所明确,但睡眠起始期特别是瞌睡这一过渡状态仍难以精确定义和检测。入睡期包括了意识-睡眠交替的多种中间状态,皮层神经活动减弱与感觉信息处理下降并存,且个体主观及行为表现差异大。依靠EEG中alpha波持续时间与分布来区分觉醒与早期N1状态限制较多,容易漏检短暂瞌睡阶段。

近年来,非侵入性神经成像技术如功能性磁共振成像(fMRI)被应用于研究睡眠相关脑功能变化,尤其低频BOLD信号振荡(<0.1 Hz)反映了不同睡眠阶段的脑区活动特征和网络连接。已有研究指出慢波睡眠阶段全脑功能连接减少,但对于睡眠起始期(SOP)的细节过渡特征缺乏高时空分辨度的分析。传统的SOP时间划分受限于30秒窗的脑电图(EEG)评分系统。

为克服这些限制,发表于iScience杂志一项研究,旨在通过结合fMRI及眼睑闭合动态监测,细致描绘SOP瞌睡状态下脑功能的时间-空间动态特征。研究创新性地利用基于眼睑闭合百分比(PERCLOS)的动态分类方法划分瞌睡程度,有效克服传统EEG在MRI环境下时间分辨率不足及不便的问题。通过分析低频(0~0.1 Hz)BOLD信号功率谱密度,研究揭示0.05 Hz频段振荡功率与瞌睡进展呈正相关,且这一脑功能标志显著先于常规入睡指标出现,尤其在视觉与运动网络中的表现尤为突出。

本研究包含41名18至36岁健康成人,性别比例约1:1。所有参与者均经历轻度睡眠剥夺(前夜仅睡5小时)以促进瞌睡状态产生。MRI采集使用3T GE设备,获得了45分钟高时空分辨率的静息态fMRI数据(TR=1s,空间分辨率2.4mm³)。同时,通过MRI内置摄像头监测眼睑动态,自动检测眼睛开闭状态并计算PERCLOS指数,以秒级时分辨率划分四类瞌睡状态:觉醒、可能瞌睡、瞌睡和微睡眠。

本研究包含41名18至36岁健康成人,性别比例约1:1。所有参与者均经历轻度睡眠剥夺(前夜仅睡5小时)以促进瞌睡状态产生。MRI采集使用3T GE设备,获得了45分钟高时空分辨率的静息态fMRI数据(TR=1s,空间分辨率2.4mm³)。同时,通过MRI内置摄像头监测眼睑动态,自动检测眼睛开闭状态并计算PERCLOS指数,以秒级时分辨率划分四类瞌睡状态:觉醒、可能瞌睡、瞌睡和微睡眠。

fMRI数据预处理包括运动校正、时序切片延迟纠正、标准空间配准及去噪等步骤。根据自动分类的瞌睡状态,对每个功能区(使用AAL3 1mm脑区划分共164个ROI)计算BOLD信号的功率谱密度(PSD),重点考察0.05 Hz频段变化。并进一步依据Thomas Yeo七网络模板,分析七大功能网络中低频振荡的态势。统计分析采用广义线性模型及线性混合模型,校正多重比较,确保结果的稳健性。

研究结果

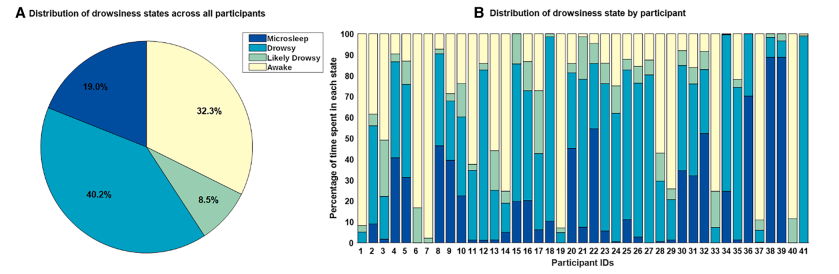

1.瞌睡状态分布

所有参与者在45分钟静息扫描期间均至少进入“可能瞌睡”状态,97.5%经历“瞌睡”,85%出现“微睡眠”。整体上,参与者近2/3时间处于非觉醒状态,且PERCLOS动态与自述的休息问卷中瞌睡感体验高度吻合,验证了眼睑动态划分的合理性。

图:不同瞌睡状态在实验中所占百分比

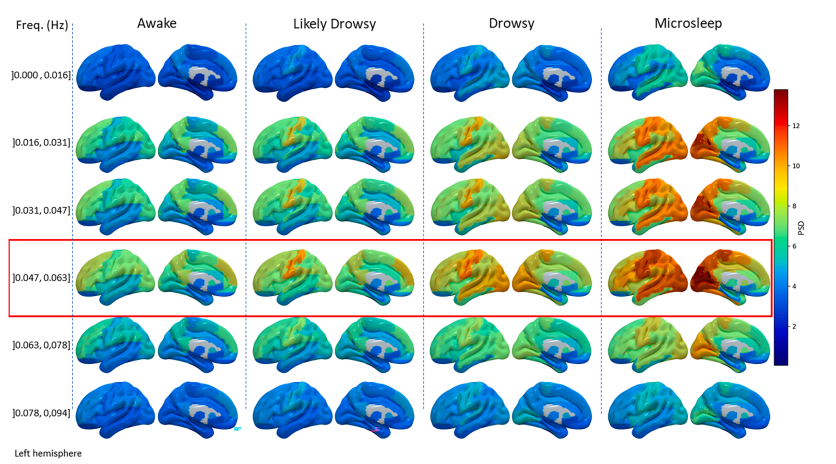

2.低频BOLD振荡的频率特异性

全脑平均功率谱显示,BOLD振荡功率在0至0.1 Hz范围内呈非单调分布,明显峰值集中于0.05 Hz附近,无论瞌睡状态均保持该特征。且0.05 Hz功率与PERCLOS指数呈显著正相关,尤其在初级感觉皮层匹配度最高,深部结构如丘脑相关性较弱。

图:全脑不同瞌睡状态下BOLD信号功率谱,红框高亮0.05 Hz频段

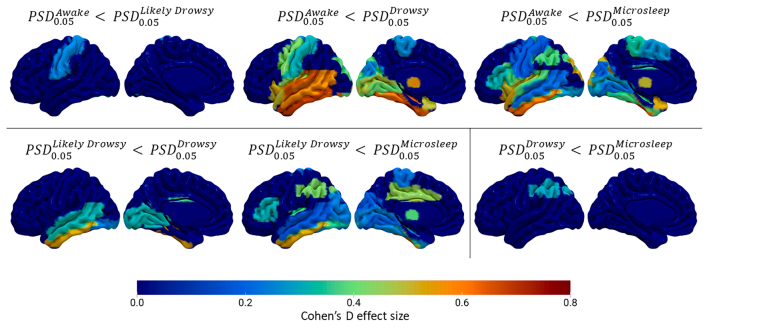

3.脑区0.05 Hz振荡功率的变化

针对AAL3 atlas内164个ROI,GLM分析表明58个脑区PSD0.05随瞌睡状态显著变化(Bonferroni校正p<0.0003)。后续多重比较显示,PSD0.05功率由觉醒向微睡眠呈阶梯式递增。其中,初级感觉运动皮层及小脑在觉醒转至“可能瞌睡”状态时功率即增加(平均Cohen’s d=0.27);继而视觉及颞叶皮层在“可能瞌睡”至“瞌睡”间显著上升(d=0.35);最后,下顶叶皮层在“瞌睡”到“微睡眠”之间表达峰值(d=0.31)。丘脑等深层结构也显示显著差异。

图:0.05 Hz PSD在AAL3脑区间显著比较效果示意图

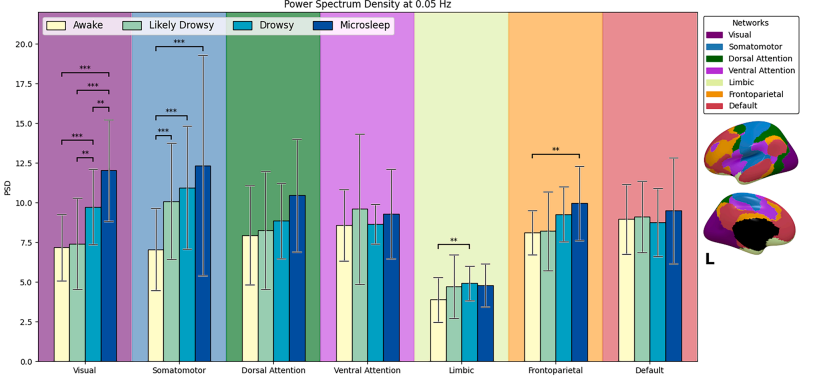

4.功能网络内低频振荡的动态

进一步验证Thomas Yeo七大功能网络内PSD0.05的状态变化,线性混合模型显示瞌睡状态及网络类型均对PSD有显著主效应及交互作用。细分来看,视觉网络中除觉醒与“可能瞌睡”外各状态间差异显著(平均d=0.30);体感运动网络在觉醒与其他所有状态均不同(d=0.19);而默认模式网络(DMN)、背侧和腹侧注意网络则无明显变化。

图:Thomas Yeo七大脑功能网络中不同瞌睡状态下0.05 Hz PSD均值比较柱状图

综上,本研究创新整合眼睑动态监测与高时空分辨率fMRI,揭示了入睡初期脑功能动态的重要特征。结果发现亚秒级的眼睑闭合动态能够更精细捕捉瞌睡发生阶段,明显优于传统基于EEG 30秒窗的睡眠分期划分。研究指出0.05 Hz的低频BOLD振荡功率的提升是瞌睡状态脑部变化的稳健标志,且优先出现在视觉及运动感觉皮层,提示其可能反映了睡眠过程中由觉醒向睡眠转变时,外周感觉输入处理减弱的神经生理机制。此外,代表默认模式及注意控制的高级认知网络未表现出此种早期振荡变化,提示感知运动网络在入睡调节中扮演更核心角色。

该0.05 Hz频率符合此前文献中描述的睡眠过程中周期交替模式(CAPs),暗示其可能为觉醒度波动与睡眠不稳定的脑机制基础。基于PERCLOS的“drowsigram”动态划分体系,克服了标准睡眠评分中瞌睡阶段难以精确定界的不足,为睡眠起始期脑机制研究提供了新视角。此外,研究为MRI休息态数据鉴别受瞌睡影响的变异信号提供了潜在的外显标志,促进未来在神经影像数据分析中对瞌睡状态的校正和识别,从而提升数据质量及结果可信度。

原始出处

“Dynamic functional MRI markers of drowsiness during sleep onset period”, Gaez et al., iScience, 2025, 28:113088, https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.113088

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)