首页 > 医疗资讯/ 正文

目前,全球HBV感染者大约为2.57亿,每年死亡人数高达106.22万。研究表明,25%~30%的乙型肝炎可能会发展至肝硬化,而肝硬化早期常无明显症状,易被忽视,失代偿期肝硬化可出现消化道出血、肝性脑病、继发感染等严重并发症。因此,早期识别肝硬化,及时干预,显得尤为关键。

代谢综合征是一种以中心性肥胖、高血压、高血糖、血脂异常等为特征的代谢紊乱性疾病。血压升高、腹型肥胖、糖代谢异常、甘油三酯(TG)升高、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)降低,这5项指标中至少有1项满足时则定义为代谢风险升高。肝脏是葡萄糖摄取、存储、转化和分解的重要脏器,对于维持血糖平衡具有重要作用。代谢综合征已被公认为肝纤维化和肝硬化的主要风险因素,其显著增加了慢性乙型肝炎(CHB)人群发生肝硬化及其并发症的风险,且呈剂量依赖性关系。一项全国性队列研究显示,诊断糖尿病的CHB患者表现出更高的肝硬化和肝硬化失代偿风险。尽管高代谢风险的概念在医学界逐渐受到关注,但CHB与高代谢风险之间的具体关系尚未明确。

肝活检被认为是诊断肝硬化并量化其严重程度的“金标准”,但该检查具有一定的创伤性,极大限制了其在临床中的广泛应用。因此,临床上亟需早期、简便、准确、无创的方法来评价或预测肝硬化程度。目前,用于检测肝硬化的非侵入性方法主要涵盖血清学标志物和影像学的检测技术,然而尚无一种单一的血清学标志物能够准确且特异地反映肝硬化的程度。故本研究收集CHB患者的一般资料、实验室指标及FibroTouch检查结果,通过LASSO回归分析筛选其危险因素,构建高代谢风险CHB患者发生肝硬化的列线图预测模型,以期为肝硬化的早发现、早诊断提供参考依据。

1资料与方法

1.1 研究对象

选取2017年9月1日—2022年10月31日在本院诊治的高代谢风险CHB患者。CHB的诊断符合《慢性乙型肝炎防治指南(2019年版)》。纳入标准:(1)患者行FibroTouch检查;(2)FibroTouch检查前未进行抗病毒或者保肝治疗。排除标准:(1)合并腹水、肝脏占位性病变,ALT、AST、TBil水平均大于正常值上限3倍以上;(2)其他嗜肝病毒、药物、酒精等导致的肝炎、自身免疫性肝病、非酒精性脂肪性肝病等;(3)合并类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等;(4)临床资料不完整者。应用随机数字表法,将纳入患者按照7:3比例分为建模组和验证组。

1.2 高代谢风险定义

有1个代谢危险因素存在,即满足以下1项或更多项。(1)腹型肥胖:男性腰围≥90 cm,女性腰围≥85 cm;(2)高血糖:空腹血糖≥6.1 mmol/L或餐后2 h血糖≥7.8 mmol/L和/或已确诊为糖尿病并治疗者;(3)高血压:血压≥130/85 mmHg和/或已确认为高血压并治疗者;(4)空腹TG≥1.70 mmol/L;(5)空腹HDL-C<1.04 mmol/L。

1.3 研究方法

收集患者的一般资料、血清学资料以及FibroTouch(无锡海斯凯医疗科技有限公司)检测结果,当肝硬度测量值(LSM)>17.0 kPa时,诊断为肝硬化。

1.4 传统无创诊断模型

(1)FIB-4:由年龄、AST、ALT、PLT组成,计算公式FIB-4=(年龄×AST)/(PLT×ALT1/2);(2)APRI:由AST和PLT组成,计算公式APRI=AST(U/L)/AST正常值上限×100/PLT(×109/L);(3)GPR:由GGT和PLT组成,计算公式GPR=GGT(U/L)/GGT正常值上限/PLT(×109/L);(4)Forns指数:由年龄、PLT、GGT、总胆固醇组成,计算公式Forns指数=7.881-3.131×ln[PLT(×109/L)]+0.781×ln[GGT(U/L)]+3.467×ln[年龄(岁)]-0.014×总胆固醇(mg/dL)。

2结果

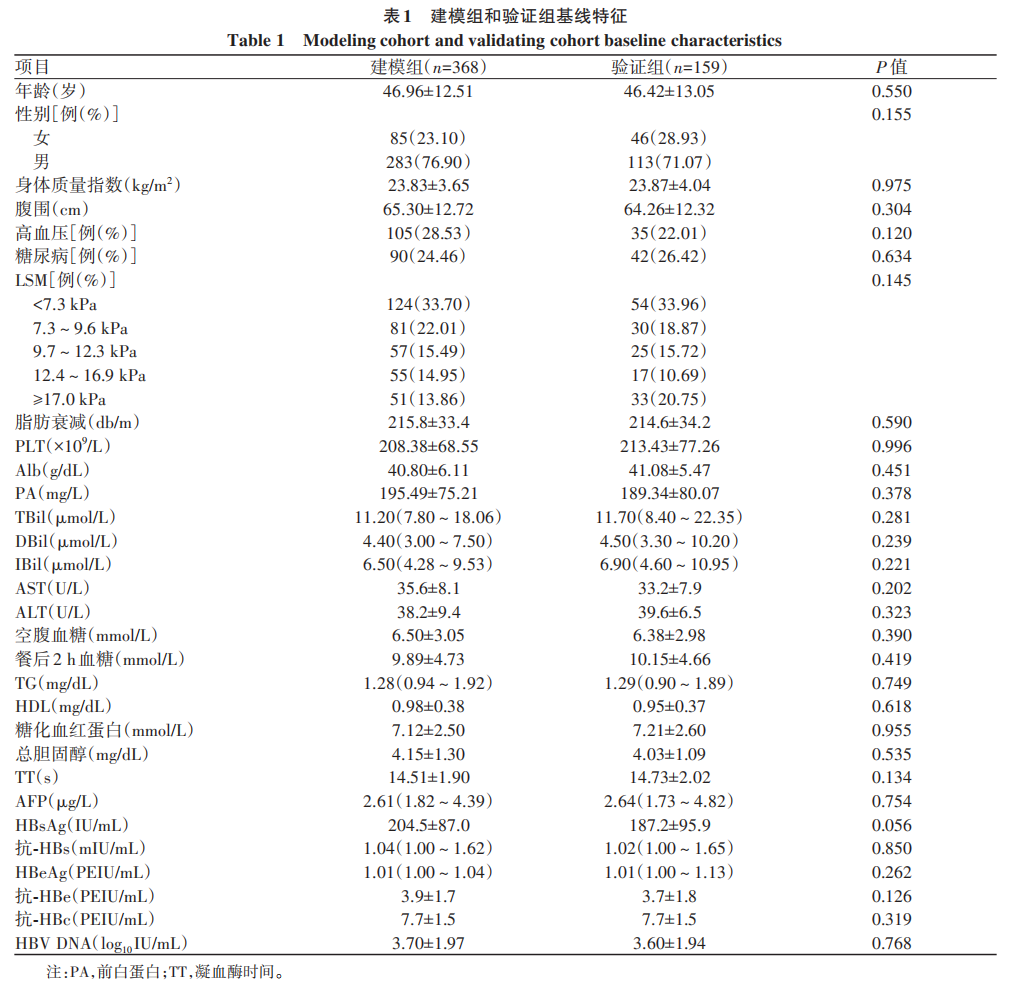

2.1 建模组和验证组的基线特征

本研究共纳入527例CHB患者,其中建模组368例,验证组159例。两组患者临床资料(包括一般资料和生化资料)比较,差异均无统计学意义(P值均>0.05)(表1),具有可比性。

2.2 LASSO回归分析筛选预测变量

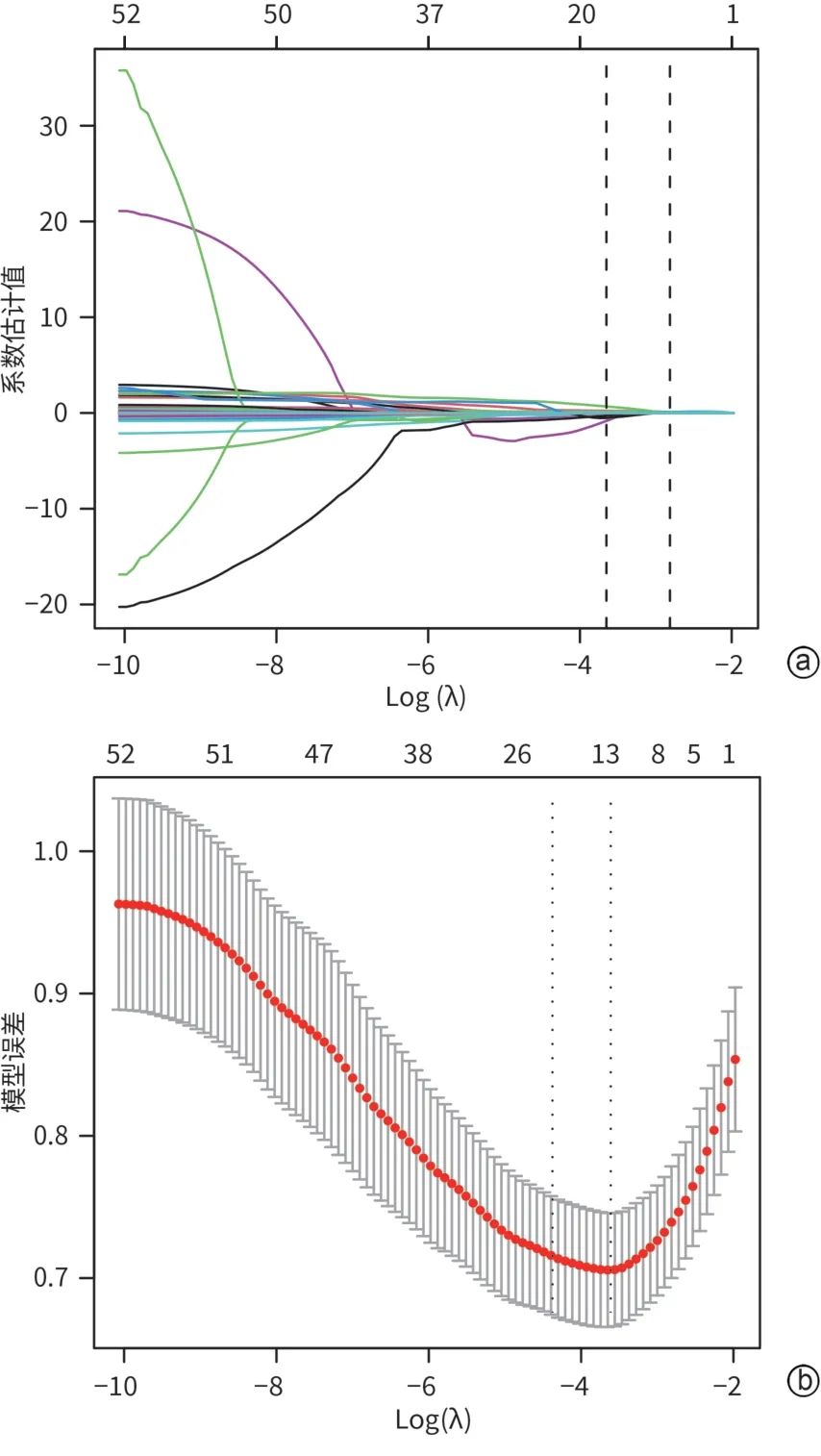

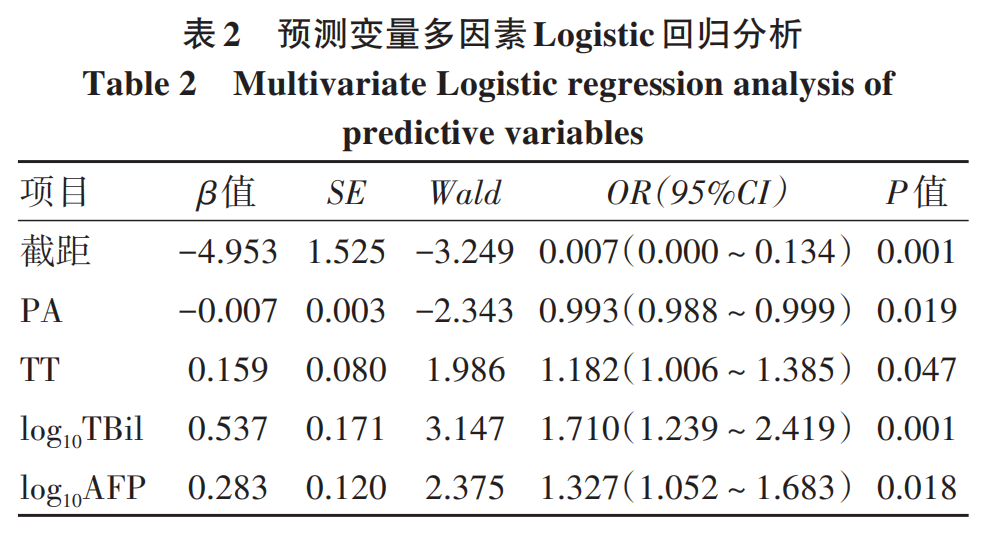

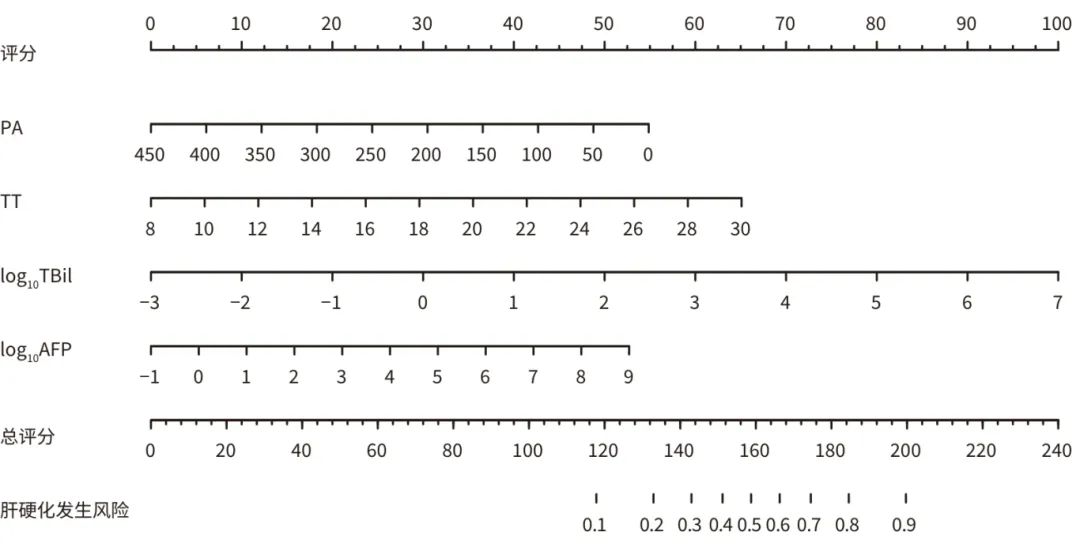

在建模组中,LASSO回归分析共有7项变量被保留,分别为PA、TT、log10TBil、log10DBil、log10GGT、log10TBA、log10AFP(图1)。经LASSO回归分析筛选的预测因子进行多因素Logistic回归分析(表2),最终构建预测模型的方程表达式:Logit(P)=-4.953-0.007×PA+0.159×TT+0.537×log10TBil+0.283×log10AFP。将多因素Logistic回归分析结果所筛选出的变量PA、TT、log10TBil、log10AFP纳入列线图,通过列线图可获得高代谢风险CHB患者发生肝硬化的预测概率(图2)。

注: a,log(λ)与LASSO回归系数的关系;b,惩罚项的交叉验证。

图1 高代谢风险CHB患者发生肝硬化的LASSO回归分析

图2 高代谢风险CHB患者发生肝硬化的列线图模型

2.3 列线图模型的验证及评价

2.3.1 列线图预测模型的验证

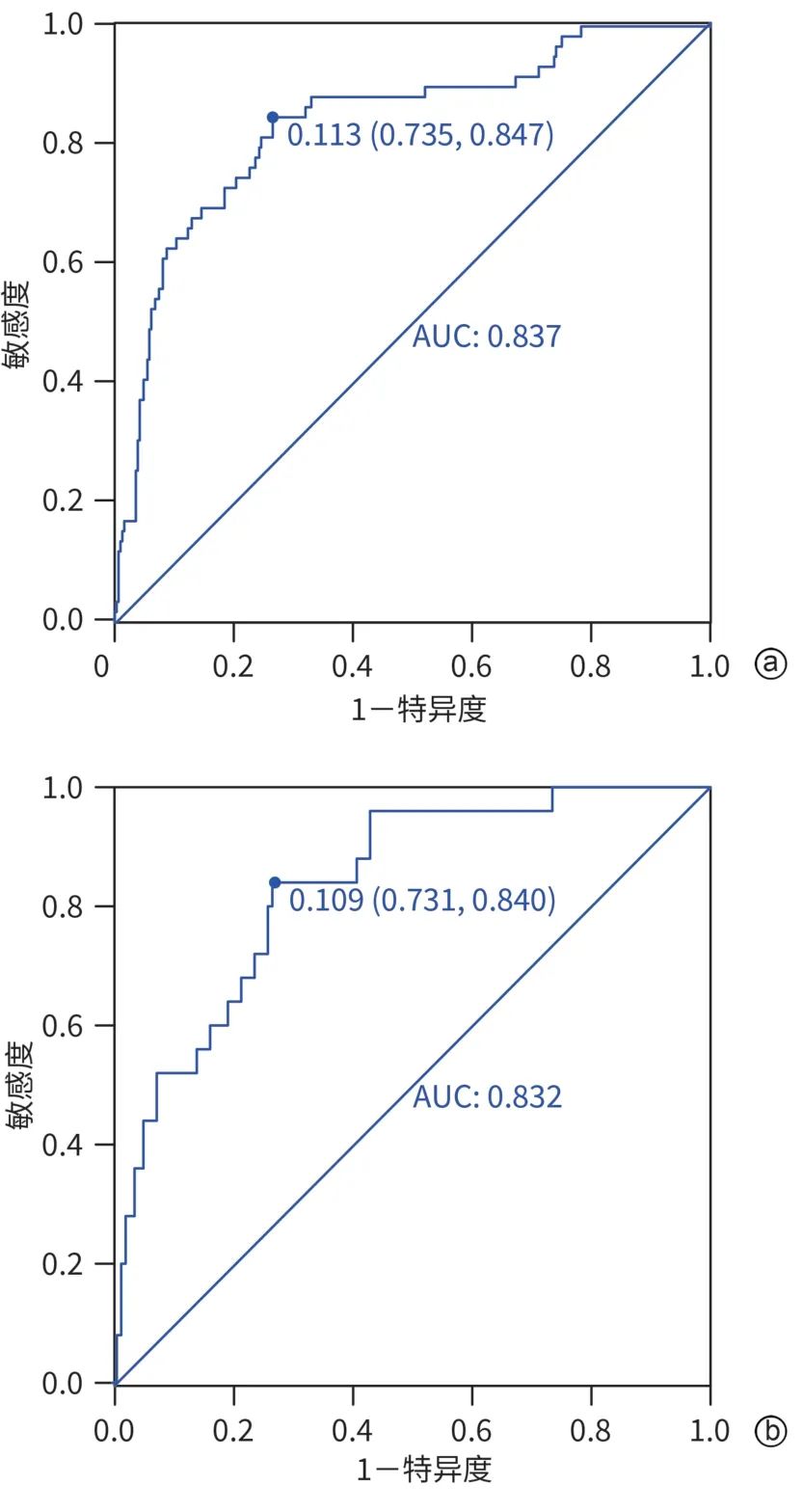

绘制列线图模型预测高代谢风险CHB患者发生肝硬化的ROC曲线,在建模组中该模型的AUC为0.837,特异度为73.5%,敏感度为84.7%,约登指数为0.582;验证组中AUC为0.832,特异度为84.0%,敏感度为73.1%,表明所建立的预测模型具有较高的诊断效能(图3)。

注: a,建模组;b,验证组。

图3 列线图模型预测高代谢风险CHB患者发生肝硬化的ROC曲线

2.3.2 临床实用性

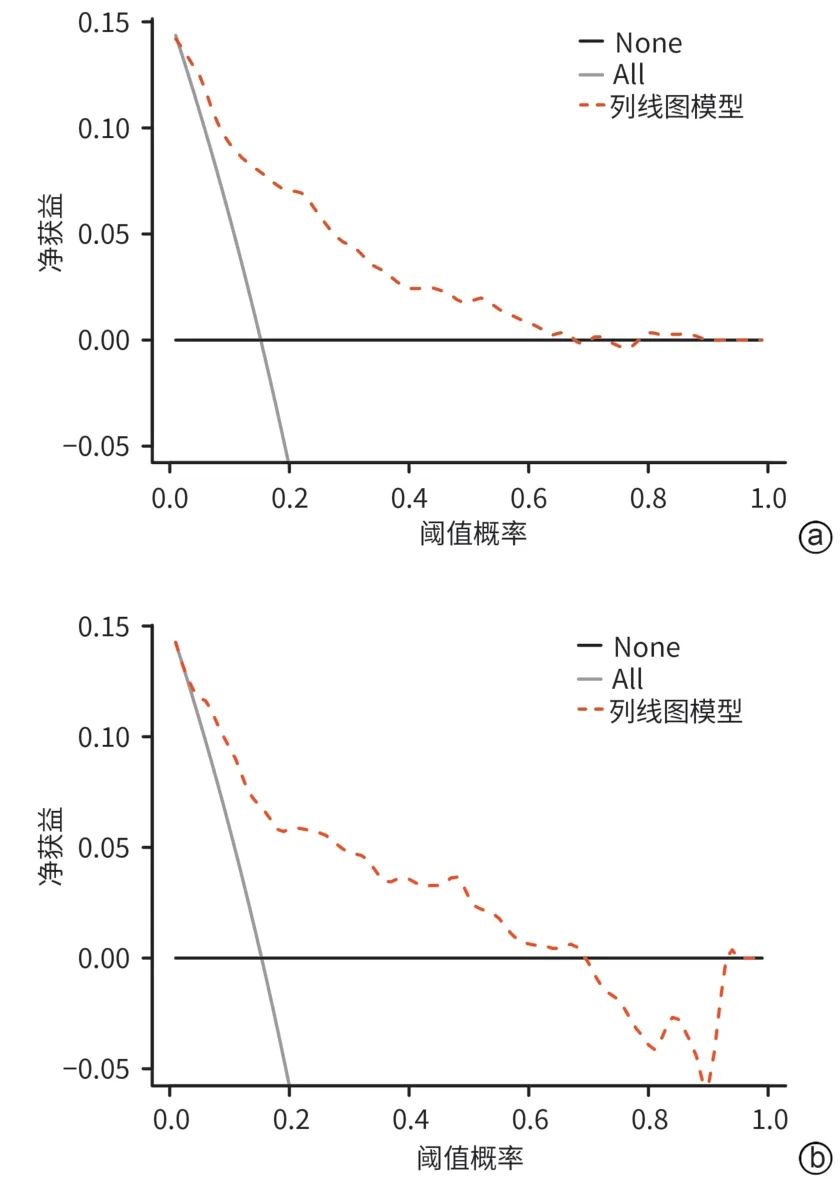

决策曲线的阈概率值分别在2%~68%和4%~70%时(图4),使用该列线图预测高代谢风险CHB患者肝硬化发生风险的净获益较高,表明该预测模型具有良好的临床实用性。

注: a,建模组;b,验证组。

图4 列线图模型在建模组和验证组中的决策曲线

2.3.3 校准度

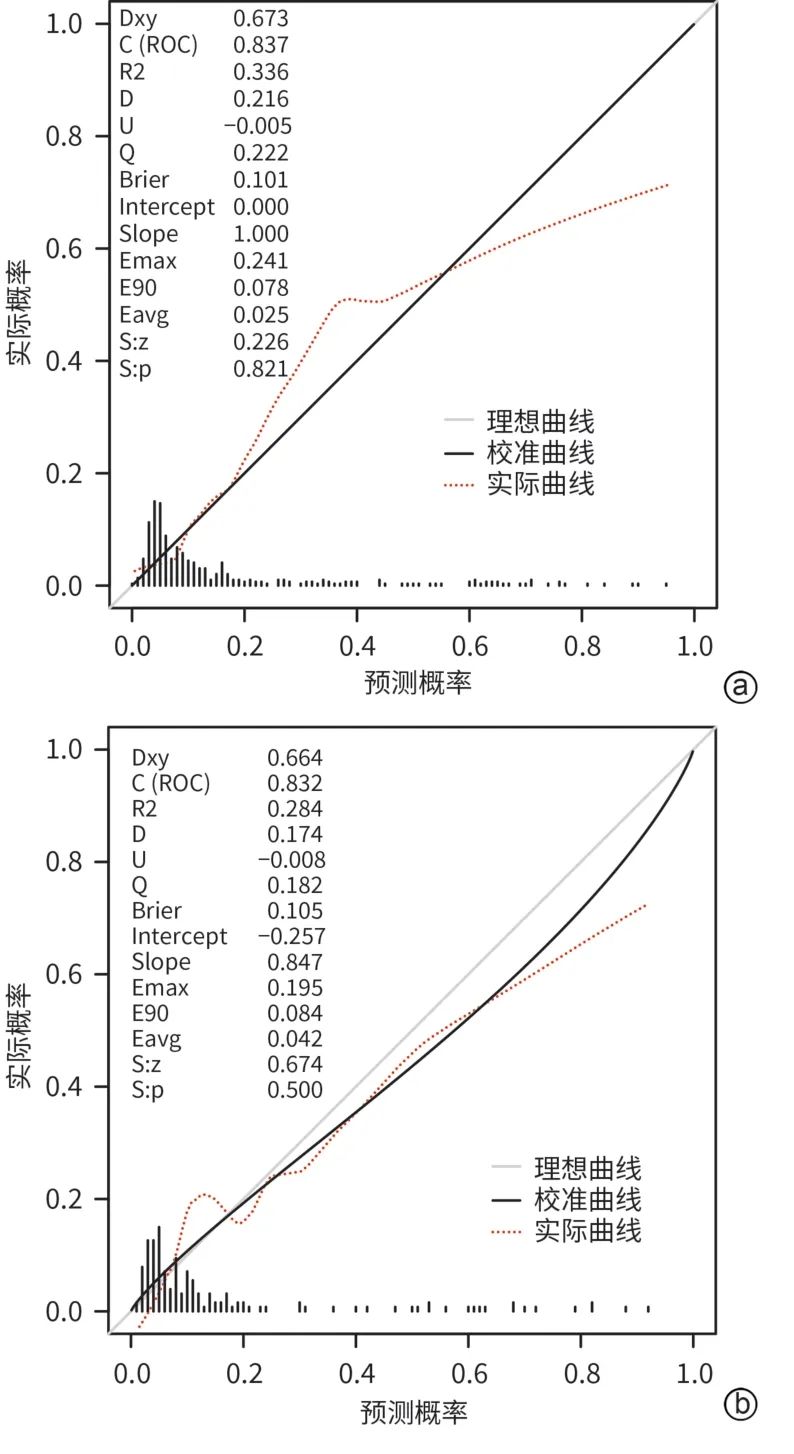

通过校准曲线和Hosmer-Lemeshow检验对模型的一致性进行评价,如图5所示,该模型的预测效应与实际结果间一致性良好(P=0.821)。Hosmer-Lemeshow检验结果显示,列线图模型具有较好的校准度(χ2值分别为14.29、8.40,P值分别为0.112、0.495)。

注: a,建模组;b,验证组。

图5 列线图模型在建模组和验证组中的校准曲线

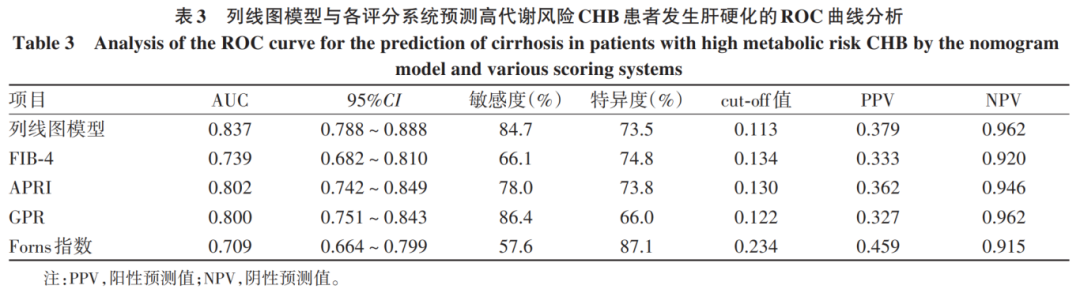

2.4 列线图模型与其他模型诊断效能的比较

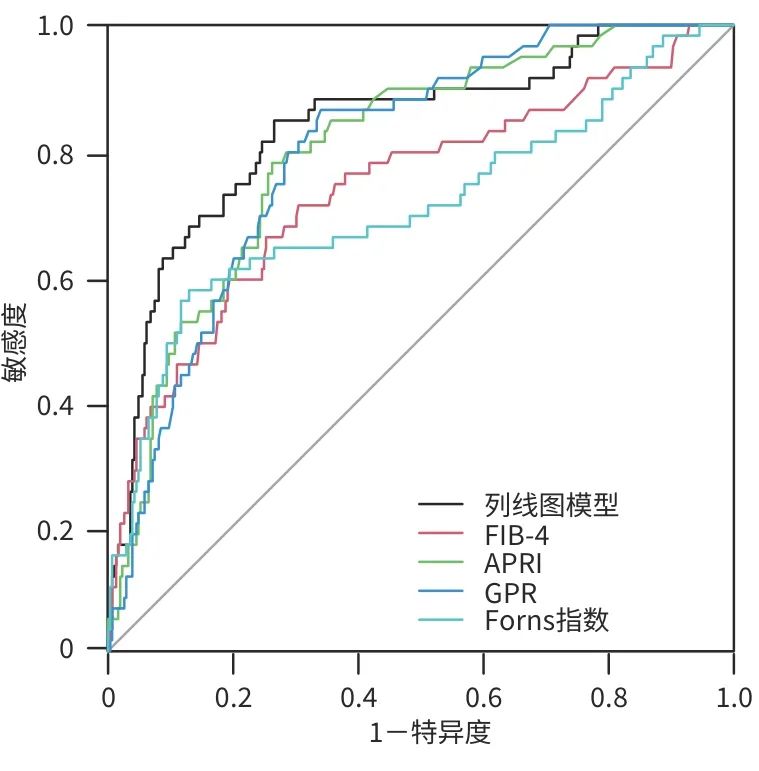

列线图模型预测高代谢风险CHB患者发生肝硬化的AUC为0.837,显著高于FIB-4(0.739)、APRI(0.802)、GPR(0.800)和Forns指数(0.709)的AUC(Z值分别为2.815、2.271、1.989、2.722,P值分别为0.005、0.017、0.045、0.006),表明列线图模型的诊断效能高于FIB-4、APRI、GPR、Forns指数模型(表3,图6)。

图6 列线图模型与各评分系统预测高代谢风险CHB患者发生肝硬化的ROC曲线分析

3讨论

肝硬化是一种常见的慢性疾病,病因较多,其中以HBV感染最为普遍。肝活检作为一项有创操作,费用较高,且存在风险。因此,开展无创肝硬化诊断模型评估肝脏病变程度显得尤为迫切和重要。

有研究证实凝血指标、凝血因子、PLT和肝功能均能有效反映肝损伤。本研究也表明TT是合并高代谢风险的CHB患者发生肝硬化的危险因素。AFP是肝癌的非特异性血清标志物,AFP水平的升高可能与肝细胞的再生过程、炎症反应以及肝硬化等多种因素有关。Fung等发现AFP与肝硬度呈正相关。PA能较好地反映CHB患者肝脏的炎症活动水平及肝纤维化程度。Alb半衰期约为17~23 d,表明即使肝脏停止合成Alb,外周血中仍可保留一定水平的Alb。已有研究显示,血浆中PA水平较Alb下降更早,可以较早地反映肝功能的改变。胆红素可能具有抗炎属性,并通过血红素加氧酶1发挥抗肝纤维化作用。既往已证明胆红素是肝损伤的标志物,并被纳入多种预后评分模型,如Child-Pugh评分和终末期肝病模型。近年来,研究主要聚焦于胆红素对多种肝脏疾病的影响,结果显示胆红素水平与组织学特征呈负相关。因此,血清学标志物有可能成为无创预测肝硬化的重要手段。

代谢综合征的患病率在全球范围内不断增加。Yu等在一项针对40~65岁慢性HBV感染男性患者的研究中,将高代谢危险因素与肝细胞癌风险增加联系起来,发现不同代谢风险负担的HBV携带者肝细胞癌发生率和死亡率存在显著差异。目前,国内研究发现部分CHB患者存在高代谢风险,但其与CHB患者发生肝硬化的相关性关注较少。本研究利用较大样本量,通过LASSO回归和多因素Logistic回归分析筛选出PA、TT、log10TBil、log10AFP是高代谢风险CHB患者发生肝硬化的独立影响因素,并基于这4项指标建立了预测肝硬化发生风险的列线图模型,通过ROC曲线、决策曲线和校准曲线等进行评估,显示该模型在区分度、获益度和校准度方面表现出良好的效果,具有一定的临床应用价值。同时,与FIB-4、APRI、GPR和Forns指数模型进行比较,该列线图模型的诊断效能较高。

APRI和FIB‐4对肝硬化的评估价值已被多项研究及临床所认可。APRI在CHB患者中评估肝硬化的AUC为0.721,当APRI>2时诊断乙型肝炎肝硬化的阳性预测值仅为32.1%。一项荟萃分析显示,FIB-4诊断乙型肝炎肝硬化的平均AUC为0.78。与上述两种评价模型相比,本研究所构建模型对CHB患者肝硬化的预测效能更高,建模组中列线图的AUC为0.837(95% CI:0.788~0.888,P=0.001),高于APRI和FIB‐4,并且在验证组中也得到了类似的结果,同样证明了该列线图的效能更优。

本研究尚存在一些不足。肝脏超声瞬时弹性成像技术是一种无创的可在体外定量评估肝脂肪变性及肝硬度的新技术,常分为FibroScan和FibroTouch。多项研究分析表明,在与肝活检病理同步对照下,FibroScan与FibroTouch对肝硬化均有较好的诊断效能,并且肝组织分期之间存在明显的相关性,一致性良好。但是目前肝活检仍是诊断肝纤维化的“金标准”,而本研究采用FibroTouch作为识别肝硬度的无创检测方法,缺少肝脏病理资料支撑,在诊断的准确性方面可能存在一定的偏倚。另外,本研究基于单中心,研究对象全部为成年中国人,因此,该研究结果能否推广到各区域、各民族及各年龄群体,目前尚无定论。

本研究通过对高代谢风险CHB患者的临床资料进行统计学分析,发现PA、TT、log10TBil、log10AFP是发生肝硬化的影响因素,构建列线图模型,可以直观定量地评估高代谢风险CHB患者发生肝硬化的风险。但未来还需进行多中心、大样本、前瞻性的队列研究,以获得普适性的预测模型,进行临床推广。

全文下载

https://www.lcgdbzz.org/cn/article/doi/10.12449/JCp50616

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)