首页 > 医疗资讯/ 正文

传统中医理论强调穴位是调节机体气血和脏腑功能的关键点,对针灸、艾灸、推拿等治疗方式至关重要。不同疾病的治疗依赖于准确刺激特定穴位。然而,基于经验的传统穴位定位手段存在较大主观性,定位精度受个体差异、姿势变动和操作经验影响,导致疗效不稳定。此外,传统定位方法如寸度法、骨度法及体表标志定位方式均存在一定的局限性,如骨骼比例差异较大、指寸测量误差大等。进而,临床推广及教学均面临挑战。

人工智能与深度学习技术,特别是在医学影像分析领域的先进进展,为穴位自动定位提供了解决方案。深度学习模型具备强大的数据驱动特征提取与空间模式学习能力,能够克服传统方法对人工特征工程的依赖。同时,深度学习结合人体姿态估计、目标检测、图像分割等技术,赋能自动、高效、精准的穴位识别及定位,有望极大提升中医诊疗及教学质量。

近期,发表在Chinese Medicine期刊的一项综述,系统汇总了近年来深度学习技术在中医穴位自动定位领域的研究进展,涵盖定位算法、数据集、评估指标及应用场景等关键内容。这项综述详细梳理了多种深度学习模型(如GANs、HRNet、Transformer、YOLOv8-Pose、MediaPipe、OpenPose)在面部、四肢、躯干等区域穴位定位的优势与不足,并探讨了基于不同定位策略(直接定位、间接定位、坐标回归、高斯热图、顶-下及底-上方法)的技术路径。

穴位定位的主要研究结果

(一)基于身体部位的定位方法细分

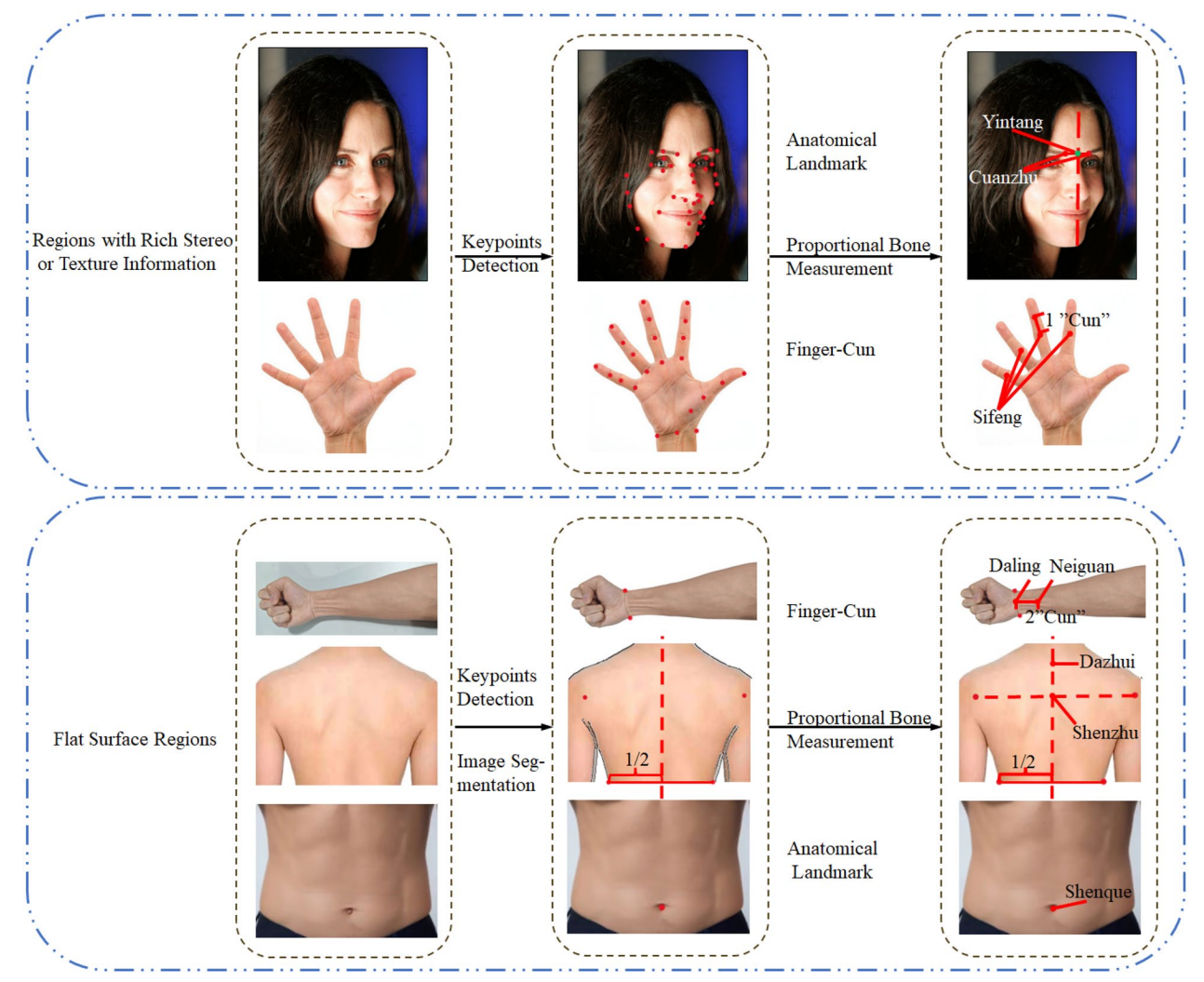

身体不同区域穴位分布密度、解剖结构复杂度及表面特征差异显著,需采用针对性定位策略:

-

面部穴位定位:面部穴位关联重要器官,定位需克服表情变化、光照及遮挡等问题。利用多任务卷积网络(如MTCNN)、迁移学习(基于ResNet)及注意力机制,结合3种定位方式(点直接定位、比例插值、极坐标定位)实现49种穴位高精准实时定位。针对耳穴,结合目标检测与分割(例如Faster-RCNN + K-YOLACT),实现了66个耳部穴位的精细分割定位。

-

四肢穴位定位:四肢肌肉厚实,骨骼及肌肉活动影响穴位位置。研究采用手部关键点检测(基于Mediapipe、YOLOv8、Lightweight-OpenPose等)结合传统骨度测量法,完成手掌、手背及前臂穴位定位。针对手部复杂结构,采用多种定位方法分类处理关键穴位。利用轻量级网络提升计算效率,实现实时定位。

-

躯干穴位定位:背部、胸腹部穴位分布密集,表面特征相对单一。常用骨度法结合骨骼关键点定位(OpenPose、HRNet)及图像分割辅助定位。通过人体姿态估计获取关键骨骼节点,再结合传统寸法比例计算穴位位置。已有方法定位精度满足临床及机器人操作需求。

-

多部位联合定位:整合多个部位的关键点检测和骨度测量方法,实现颈部、背部、臀部、腿部等多区域穴位的统一定位系统。该系统具备一定鲁棒性,适合按摩机器人等领域应用。

(二)深度学习模型架构及算法分类

-

生成对抗网络(GAN):通过数据增强及眼部穴位定位,提升模型泛化能力及姿态适应能力,克服标注数据不足问题。

-

高分辨率网络(HRNet):保持多尺度高分辨率并行,提升关键点检测精度,在面部、背部、手部穴位定位中表现优异。

-

Transformer架构:利用自注意力机制捕捉全局空间依赖关系,适合穴位稠密区域(如背部)的定位,准确率高但模型复杂度大。

-

YOLOv8-Pose:集成单阶段目标检测与关键点检测,具有较高计算效率,适合实时定位及移动端应用。

-

MediaPipe与OpenPose框架:提供成熟的关键点检测工具,应用广泛,支持面部及手部穴位定位,兼具速度与精度。

-

多算法集成:通过级联结合物体检测与关键点识别算法,进一步精准定位穴位,如结合YOLO与HRNet实现手部穴位高精度快速定位。

图:不同身体区域穴位定位的基本操作流程

(三)多种定位策略的比较分析

-

直接定位法:直接从图像预测穴位坐标,简单且独立,避免级联误差,适用于明显特征的穴位,但对数据要求高。

-

间接定位法:借助明显定位点作为参照,结合骨度比例推算穴位坐标,提高整体精度,适合特征不明显且位置稳定的穴位。

-

坐标回归与高斯热图回归:坐标回归计算直接速度快;高斯热图回归捕捉局部概率分布,定位精度更高,但计算复杂度较大。

-

顶-下(Top-Down)与底-上(Bottom-Up)方法:顶-下先检测目标部位再定位关键点,精度高但复杂;底-上先检测所有关键点后关联目标,适合多目标实时处理,抗噪声能力较弱。

(四)多模态影像辅助的穴位定位

-

深度图像(RGB-D):结合RGB和深度信息,实现3D穴位坐标精准定位,关键于智能按摩及针灸机器人,提升治疗安全性和精准度。

-

红外热成像:用于获取穴位温度特征,辅助穴位位置识别及疾病诊断,尤其适用于面部及发热相关病灶的无创检测。

-

医学影像(CT等):结合解剖结构进行穴位深度定位,支持复杂疾病的辅助治疗和激光穿透治疗定位。

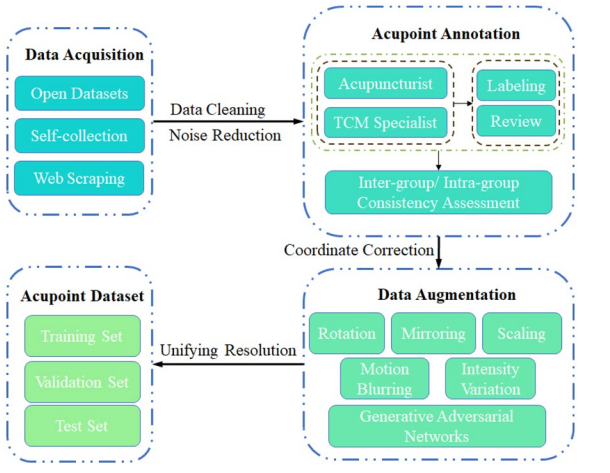

穴位自动定位主流数据集及评估指标

评估指标涵盖定位准确度、召回率和整体性能:

-

归一化平均误差(NME):归一化坐标预测误差,广泛用于面部穴位。

-

正确关键点百分比(PCK):预测点与真值距离在阈值内的比例,衡量定位准确率。

-

关键点相似度(OKS):结合尺度和权重的空间相似性测度,更科学评判关键点匹配。

-

平均精度均值(mAP):综合考虑精度与召回率,适合多穴位检测评估。

-

失败率(FR):超过误差阈值的穴位比例,侧重评估极端错误。

图:标准穴位定位数据集的构建方法与流程

穴位自动定位的应用前景

-

临床辅助:自动定位系统支持临床医师快速准确识别穴位,减少因经验差异带来的误差,提升针灸及推拿疗效,为中医现代诊疗注入技术驱动力。

-

智能自我护理:移动端实时定位与指导帮助大众精准自我推拿、艾灸,普及中医养生,推动健康管理向前延伸。

-

中医教育:结合AR技术,自动展示穴位定位教学,促进学生对穴位分布的直观理解,提高教学质量与效率。

-

诊疗评价:红外热成像结合穴位温度定位,为疾病诊断及治疗前后疗效量化提供客观依据。

-

智能医疗机器人:实现机械臂精准操作穴位深度与位置,推动针灸机器人和按摩机器人的临床转化应用,助力中医手法数字化、智能化。

研究价值与意义

本文全面综述了深度学习技术在中医穴位定位领域的进展,涵盖算法架构、定位策略及多模态成像,系统整合了丰富的经验和研究成果。深度学习以其强大的大数据自动特征学习能力,显著提升穴位定位的客观性和精度,推动了中医诊疗数字化和智能化的迈进。分类讨论不同身体区域的定位挑战与方法,重点突出面部、手部及背部穴位定位技术的成熟度,强调多技术融合应用的必要性。同时,针对当前数据集稀缺、定位标准不统一等瓶颈,提出了构建高质量、多样化数据集及制定科学评价指标的建议。本文对于引导未来中医结合人工智能技术研究、优化智能诊疗设备设计及推广具有重要指导意义。

原始出处

Li J, Fei Z, Xie Y, Deng D, Ming X, Niu F. A review of acupoint localization based on deep learning. Chin Med. 2025;20:116. https://doi.org/10.1186/s13020-025-01173-3

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)