首页 > 医疗资讯/ 正文

摘要:目的探讨糖化血红蛋白变异指数(HGI)与轻、中度颈动脉狭窄患者颈动脉斑块内新生血管(IPN)严重程度的相关性。方法回顾性连续纳入2020年6月至2024年6月入住合肥市第二人民医院神经内科的轻、中度颈动脉狭窄(狭窄率<70%)患者。收集并比较患者的人口学资料(年龄、性别)、个人史(吸烟、饮酒)、脑血管危险因素(高血压病、糖尿病、高脂血症)、体质量指数以及入院后第2天晨起空腹静脉血实验室指标[包括中性粒细胞、淋巴细胞、中性粒细胞与淋巴细胞比值、血小板计数、总胆固醇、三酰甘油、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、同型半胱氨酸、血糖及糖化血红蛋白(HbA1c)]。根据患者入院第2天晨起空腹血糖和HbA1c进行一元线性回归分析,预测HbA1c(%)=0.571×空腹血糖(mmol/L)+ 3.125。HGI=实际HbA1c-预测HbA1c。通过颈动脉超声测量患者颈动脉内中膜厚度及斑块位置、厚度(斑块最厚径)、长度、回声、阻力指数等,多发斑块患者以最厚斑块作为目标斑块。颈动脉超声AngioPLUS模式下,动态观察颈动脉斑块充盈缺损处有无IPN,观察并评估目标斑块IPN情况,包括数量、部位、形态(如点状、短线状等)及IPN的血流频谱特征,并进行计数及评分。IPN评分标准:颈动脉目标斑块内无高回声血流信号,即未见IPN形成,计0分;目标斑块内存在<4个点状高回声或短线状高回声血流信号,计1分;斑块内存在弥漫分布的(≥4个)短线状或条状高回声血流信号,计2分。IPN评分越高表明IPN严重程度越重。IPN评分0~1分的患者为低IPN评分组,IPN评分2分的患者为高IPN评分组。将单因素分析中两组间差异有统计学意义且不存在多重共线性的指标纳入多因素Logistic回归分析,探讨HGI与颈动脉IPN严重程度之间的关系。结果共纳入387例轻、中度颈动脉狭窄患者,其中男222例,女165例,平均(70±10)岁,低IPN评分组97例,高IPN评分组290例。(1)与低IPN评分组患者比较,高IPN评分组患者的年龄[(71±10)岁比(67±10)岁]、高血压病患者比例[79.7%(231/290)比67.0%(65/97)]、糖尿病患者比例[37.6%(109/290)比14.4%(14/97)]、斑块厚度[2.40%(2.00,3.10)mm比2.30(1.80, 2.70)mm]、HbA1c[6.25%(5.70%, 7.20%)比5.80%(5.50%,6.40%)]和HGI[-0.05%(-0.39%,0.46%)比-0.29%(-0.56%,-0.10%)]均更高(均P<0.05),淋巴细胞[(27.75±9.19)%比(30.17± 9.04)%]和低密度脂蛋白胆固醇水平[(2.19±0.81)mmol/L比(2.43± 0.91)mmol/L]水平均更低(均P<0.05)。(2)多因素Logistic回归分析结果显示,年龄(OR=1.031,95% CI:1.004~1.060,P= 0.027)、HGI(OR=1.782,95%CI:1.066~ 2.979,P=0.028)、斑块厚度(OR=1.750, 95%CI:1.229~2.490,P=0.002)是轻、中度颈动脉狭窄患者IPN严重程度的独立影响因素。结论高HGI是轻、中度颈动脉狭窄患者IPN严重的独立危险因素。本研究结果尚需多中心、大型、前瞻性临床研究进一步验证。

近年来,缺血性卒中的发病率逐年上升并呈现年轻化趋势。颈动脉粥样硬化斑块是导致缺血性卒中的主要原因之一。研究显示,斑块所致的管腔狭窄并不是导致缺血性卒中的唯一因素,斑块的组成成分和易损性与缺血性卒中的关系更为密切。斑块内新生血管(intraplaque neovascularization,IPN)可刺激斑块增长,诱发斑块内出血和斑块破裂,是影响斑块稳定性的重要因素之一。

糖化血红蛋白(glycated hemoglobin A1c,HbA1c)是糖尿病的诊断指标之一,其与糖尿病患者的大血管及微血管病变均存在相关性。HbA1c水平受多种因素影响,包括年龄、种族、高脂血症、血红蛋白、红细胞寿命、药物、饮食习惯及妊娠等。为量化不同个体间HbA1c的差异,有研究提出了HbA1c变异指数(hemoglobin glycation index,HGI)作为衡量HbA1c变异的指标。目前针对HGI与颈动脉IPN关系的研究较少,HGI对颈动脉IPN严重程度的影响尚不明确。笔者拟探讨HGI与轻、中度颈动脉狭窄患者颈动脉IPN严重程度之间的关系。

1 对象与方法

1.1 对象

回顾性连续纳入2020年6月至2024年6月入住合肥市第二人民医院神经内科的轻、中度颈动脉狭窄患者。

纳入标准:(1)年龄>18岁;(2)入院颈动脉超声显示存在颈动脉斑块的轻、中度颈动脉狭窄(狭窄率<70%);(3)采用超声评估颈动脉IPN;(4)完成入院后第2天空腹血糖和HbA1c检查。

排除标准:(1)颈动脉超声显示存在钙化斑块;(2)存在恶性肿瘤病史或新诊断恶性肿瘤;(3)严重痴呆或精神行为异常,不能配合检查;(4)存在心房颤动或其他心源性栓塞病因证据;(5)存在其他脑梗死病因,如烟雾病、红细胞增多症等;(6)临床、影像学资料不完整或图像质量差,影响结果判读。

本研究方案经合肥市第二人民医院医学伦理委员会审核批准(伦理审批号:2022-科研-077)。所有患者均签署了诊疗知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 基线及临床资料收集:收集患者的人口学资料(年龄、性别)、个人史(吸烟、饮酒)、脑血管危险因素(高血压病、糖尿病、高脂血症)、体质量指数及入院后第2天晨起空腹静脉血实验室指标(包括中性粒细胞、淋巴细胞、中性粒细胞与淋巴细胞比值、血小板计数、总胆固醇、三酰甘油、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、同型半胱氨酸、血糖及HbA1c)。

1.2.2 颈动脉斑块评价及分组:采用AixPlorer超声诊断仪(SuperSonic Imagine,法国)配置频率为2~10MHz的SL10-2探头测量颈动脉内中膜厚度及斑块位置(颈总动脉、颈动脉分叉处、颈内动脉、颈外动脉)、厚度(斑块最厚径)、长度、回声(低回声、低回声为主混合回声、高回声、高回声为主混合回声)、阻力指数等,多发斑块患者以最厚斑块作为目标斑块。

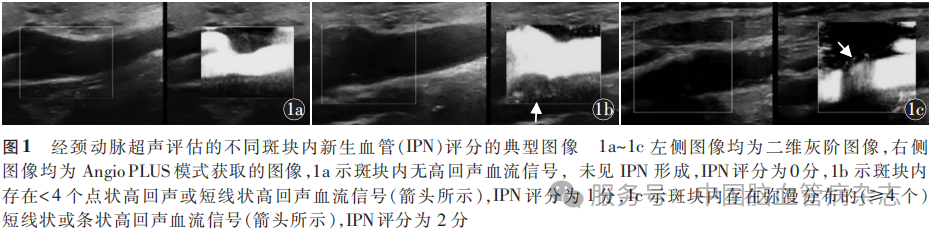

颈动脉超声AngioPLUS模式下,动态观察颈动脉斑块充盈缺损处有无IPN,观察并评估目标斑块IPN情况,包括IPN的数量、部位、形态(如点状、短线状等)及IPN的血流频谱特征,并进行计数及评分。IPN评分标准:目标斑块内无高回声血流信号,即未见IPN形成,计0分;目标斑块内存在<4个点状高回声或短线状高回声血流信号,计1分;斑块内存在弥漫分布的(≥4个)短线状或条状高回声血流信号,计2分(图1)。IPN评分越高表明IPN严重程度越重。IPN评分0~1分的患者为低IPN评分组,IPN2分的患者为高IPN评分组。以上测量及评估由2名超声专业副主任及以上医师独立盲评,如存在争议,协商后达成一致意见。

1.2.3 HGI的计算:根据患者入院第2天晨起空腹血糖和HbA1c进行一元线性回归分析,得到回归方程:预测HbA1c(%)=0.571×入院第2天空腹血糖(mmol/L)+3.125(R2=0.636,P<0.01)。HGI=实际HbA1c-预测HbA1c。

1.3 统计学分析

应用SPSS21.0软件进行统计学分析。计数资料以例(%)表示,组间比较采用χ2检验。采用K-S检验对计量资料进行正态性检验,符合正态分布的计量资料以x-±s表示,组间比较采用独立样本t检验,不符合正态分布的计量资料以[M(P25,P75)]表示,组间比较采用Mann-Whitney U检验。将单因素分析中两组间差异有统计学意义的变量进行多重共线性分析,方差膨胀因子<10为不存在多重共线性,将其中不存在多重共线性的指标纳入多因素Logistic回归分析,探讨HGI与颈动脉IPN严重程度之间的关系。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

本研究共纳入387例轻、中度颈动脉狭窄患者,其中男222例,女165例,平均(70±10)岁,低IPN评分组97例,高IPN评分组290例。

2.1 基线及临床资料比较

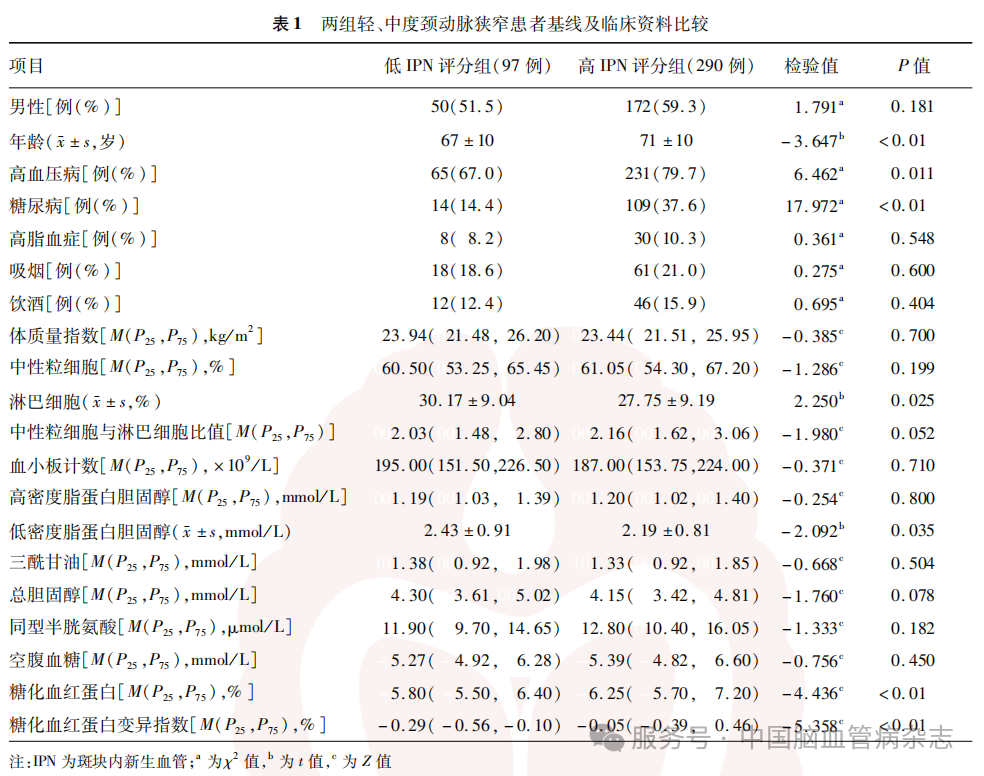

与低IPN评分组患者相比,高IPN评分组患者的年龄、高血压病及糖尿病患者比例、HbA1c和HGI均更高(均P<0.05),淋巴细胞、低密度脂蛋白胆固醇水平均更低(均P<0.05)。余基线及临床资料差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表1。

2.2 颈动脉斑块特征分析

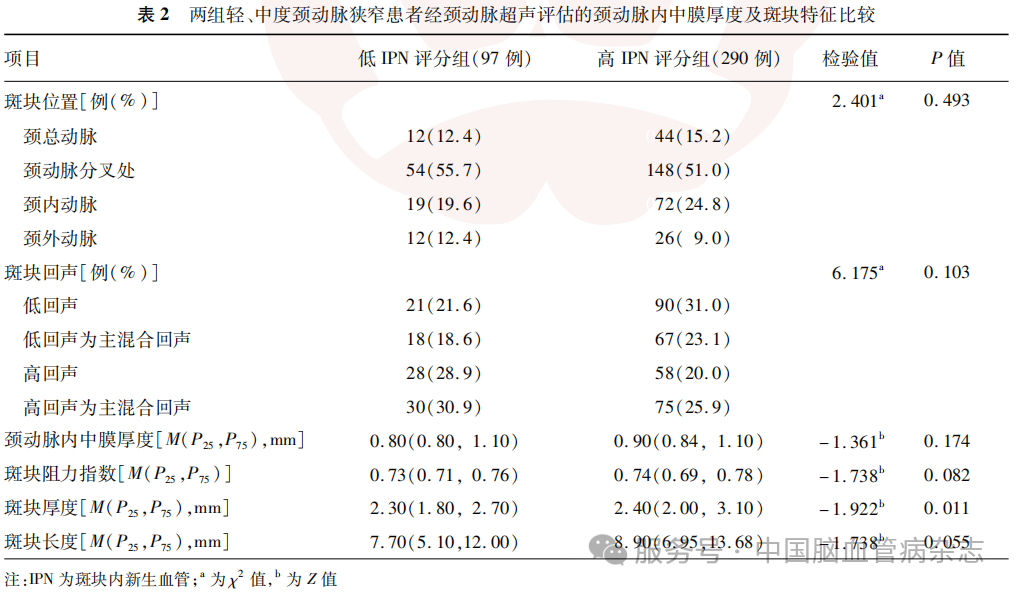

两组患者颈动脉斑块特征比较结果显示,高IPN评分组斑块厚度大于低IPN评分组(P=0.011),而两组间斑块位置、回声、长度、阻力指数和颈动脉内中膜厚度差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表2。

2.3 影响颈动脉IPN严重程度的多因素

Logistic回归分析

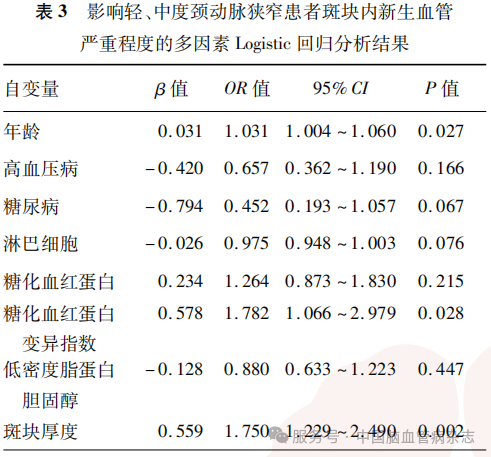

多重共线性分析结果显示,年龄、高血压病、糖尿病、淋巴细胞、HbA1c、HGI、低密度脂蛋白胆固醇、斑块厚度之间不存在多重共线性(均VIF<10)。多因素Logistic回归分析结果显示,年龄(OR=1.031, 95%CI:1.004~1.060,P=0.027)、HGI (OR=1.782,95% CI:1.066~2.979,P= 0.028)、斑块厚度(OR=1.750,95%CI: 1.229~2.490,P=0.002)是轻、中度颈动脉狭窄患者IPN严重程度的独立影响因素。见表3。

3 讨论

既往研究将HbA1c作为衡量高血糖干预疗效的最佳评价指标。然而HbA1仅反映平均血糖水平,其与实际血糖水平仍存在较大差异,可能无法反映患者的实际血糖变化。Nagayama等研究显示,HbA1c水平相似的日本城市居民全身动脉硬化情况存在差异,进一步分析显示,与HGI最低四分位数组(5673名)相比,HGI最高四分位数组(5739名)的HGI与全身动脉硬化相关(OR=1.20,95% CI:1.07~1.34,P=0.002)。Song等研究纳入了101例糖尿病患者,结果显示,颈动脉IPN与空腹血糖及HbA1c均相关(均P<0.01)。Xu等对16863名无糖尿病成年人进行5年随访,结果显示,HbA1c每增加1个百分点,颈动脉斑块发生风险增加56%(HR=1.56,95% CI:1.37~1.78,P< 0.01)。

目前血糖对颈动脉IPN影响的机制尚不明确,可能涉及以下几个方面。(1)氧化应激反应增强:长期高血糖状态下,机体氧化应激反应加剧,产生大量活性氧,损伤血管内皮细胞;损伤的内皮细胞释放多种生长因子和细胞因子,诱导颈动脉IPN形成;(2)炎症反应激活:高血糖可激活炎症信号通路,促使炎症细胞(如巨噬细胞、T淋巴细胞等)在颈动脉斑块部位聚集并释放肿瘤坏死因子α、白细胞介素6等多种促炎因子,这些促炎因子一方面直接刺激IPN生成,另一方面通过加重内皮细胞损伤,间接促进IPN的形成;(3)代谢紊乱:高血糖可能导致晚期糖基化终末产物(advanced glycation end products, AGE)的积累。AGE主要通过受体和非受体途径促进糖尿病患者血管病变的发生。在受体途径中,循环AGE与AGE受体(receptor for AGE, RAGE)的相互作用可引发信号转导级联反应,从而促使细胞内活性氧产生,而活性氧可触发炎症反应,进而导致血管损伤的发生。RAGE还可与多种配体发生相互作用,包括S100B/钙调素、炎性配基等,从而促进IPN形成。在非受体途径中,AGE直接改变与糖尿病大血管病变相关的蛋白,使其性质发生变化、功能受到损害,进而导致糖尿病血管病变的发生。AGE沉积在局部组织,可直接与血管基底膜蛋白发生交联,导致血管僵硬。此外,低密度脂蛋白颗粒经AGE修饰后可能改变低密度脂蛋白受体所介导的脂质清除,从而导致血脂紊乱,进而促进糖尿病患者血管病变发展。

本研究结果显示,高HGI是轻、中度颈动脉狭窄患者IPN严重的独立危险因素(OR=1.782,95% CI:1.066~2.979,P= 0.028),既往多项研究也探讨了血糖变化指标与颈动脉斑块的关系。Sun等的研究纳入了80例急性前循环缺血性卒中的高血压病患者进行分析,结果显示,高HbA1c(≥6.5%)组患者易损斑块的发生率高于低HbA1c(<6.5%)组[86.2%(25/29)比45.1%(23/51), P<0.01]。Chen等对564例糖尿病患者的颈动脉斑块情况进行回顾性分析,结果显示,HbA1c的标准差与颈动脉斑块的患病率独立相关(OR=2.88,95%CI:1.16 ~ 5.13,P<0.01)。Jiao等研究显示,血糖控制不佳(HbA1c≥7.0%)与2型糖尿病患者颈动脉斑块长度(OR=1.966,95% CI:1.170~3.303,P=0.011)、厚度(OR= 1.981,95%CI:1.174~3.340,P=0.010)和斑块易损性(OR=5.448,95%CI:2.385 ~ 12.444,P<0.01)相关。

短期和长期血糖变异性存在明显区别。葡萄糖目标范围内时间作为短期血糖变异性监测的指标,可反映患者在24h内葡萄糖处于特定范围的时间。糖尿病控制和并发症试验(diabetes complications and control trial, DCCT)数据分析显示,葡萄糖目标范围内时间每下降10%,1型糖尿病患者微量白蛋白尿的发生风险增加40%(HR= 1.40,95%CI:1.25~1.56,P<0.01),视网膜病变发生或进展的风险增加64%(HR=1.64,95% CI:1.51~1.78,P<0.01)。长期血糖变异性反映血糖在几个月至几年的波动,主要通过HbA1c变异性(HbA1c的标准差或变异系数)表明。一项荟萃分析结果表明,HbA1c变异性(标准差)增加与2型糖尿病患者肾脏疾病(HR=1.34,95% CI:1.15~1.57,P<0.01)、心脑血管疾病(HR=1.27,95%CI:1.15 ~ 1.40,P<0.01)发生风险增加均相关。持续葡萄糖监测技术已应用于临床,HbA1c变异性仍无法揭示全部的血糖变化情况。因此,采用HGI量化HbA1c与实际平均血糖水平的差异可能更能反映个体血糖水平控制情况。

本研究存在一定的局限性:(1)本研究系横断面单中心研究,由于后续追踪随访仍在进行中,目前尚不能确定HGI与颈动脉IPN进展的关联程度;(2)本研究对象为单中心住院患者,人群构成相对单一,结果可能存在一定的偏倚,未来需要进一步大规模临床研究证实HGI与IPN的关系并探讨可能的机制。

综上所述,高HGI是颈动脉IPN严重的独立危险因素,该指标或可有助于颈动脉IPN情况的监测,对减少脑血管不良事件可能具有一定意义。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)