首页 > 医疗资讯/ 正文

目前,我国儿童青少年超重或肥胖的检出率较高,青少年时期是生长发育的关键窗口期,关注这一群体的超重或肥胖现状及影响因素具有重要意义[1-2]。然而现有研究多聚焦于缺乏运动的肥胖青少年以及如何通过运动改善肥胖问题[3],对于长期规律体育训练的青少年而言,这一运动习惯以及训练类型是否会影响其肥胖情况目前尚不清楚。国外已有研究表明,即使在青少年运动员中,超重或肥胖的情况仍较为常见,且与运动损伤风险升高、血压偏高、潜在心血管不良事件及竞技水平下降相关[4-6],提示长期规律体育训练可能无法完全抵消肥胖的不良影响,仍应加强对这一群体超重或肥胖的认识。本研究通过前瞻性队列研究,明确长期体育训练背景下青少年的肥胖现状,以及训练类型与人体成分变化的相关性,旨在为该群体的肥胖干预提供参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究采用便利抽样法选取济宁市体育训练中心的青少年为研究对象。纳入标准:(1)年龄10~16岁;(2)自愿参加本研究,能够配合完成体格检查及问卷调查。排除标准:(1)有心、脑、肺、肾及运动系统等严重器质性病变;(2)使用生长激素等直接影响生长发育的药物;(3)既往有精神病史;(4)无法完成随访或依从性差。

本研究已通过中国医学科学院北京协和医院伦理委员会审批(审批号: K3298)。 所有参与者及监护人均签署知情同意书。

1.2 研究方法

2023年6月对参与者进行体格测量,获取身高、体重、体质量指数(BMI)、血压、心率、腰围、臀围等体格测量数据。根据2004年《中国学龄儿童青少年超重、肥胖筛查体重指数值分类标准》[7]定义青少年超重或肥胖,根据《7岁~18岁儿童青少年高腰围筛查界值》[8]定义腰围偏高。

血压测量前要求研究对象静坐5 min,身体处于放松状态,避免剧烈活动,取两次测量均值纳入研究。根据《7岁~18岁儿童青少年血压偏高筛查界值》[9]定义血压偏高。

参考中国疾病预防控制中心制定的《中国青少年健康相关行为调查问卷》设计调查问卷,收集睡眠时间、电子屏幕使用时间及家庭收入情况。2024年6月对参与者重复体格测量及问卷调查,并采用生物电阻抗法[ACCUNIQ, ReV A.I(CHINA) SELVAS Healthcare, Inc]补充测量体成分(体成分体重、骨骼肌量、体脂肪量、体脂率)。

体育训练类型按照竞技对抗过程中是否存在身体对抗性接触,分为直接对抗性训练(包括橄榄球、手球、拳击、柔道、散打和跆拳道)和非直接对抗性训练(包括赛艇、网球、羽毛球、击剑、射击和射箭)。

1.3 样本量估算

本研究采用多元线性回归分析,基于10 EPV(events per variable)原则进行样本量估算。考虑到模型中计划纳入的7个预测变量(年龄、性别、睡眠时间、屏幕时间、家庭收入、基线指标和随访指标),确定最小样本量为70名。所有连续变量均经正态性检验并确认满足线性回归假设。

1.4 统计学处理

采用SPSS 26.0软件和R 4.3.1软件进行统计学分析。缺失值采用中位数填补,且不纳入回归模型分析(如男生中有1名参与者存在基线期体重、腰围和血压以及随访期腰围的缺失)。非正态分布的计量资料以中位数(四分位数) 表示,组间比较采用Mann-Whitney U 检验。计数资料以频数(百分数)表示,组间比较采用卡方检验。以随访期体脂率、BMI和腰围作为因变量,以训练类型作为自变量建立线性回归模型。以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 基本特征

本研究共纳入110名青少年,其中女生39名,男生71名。65人接受直接对抗性训练,45人接受非直接对抗性训练,训练类型从基线期到随访期保持不变,所有训练类型的每周训练次数(包括体能训练和项目专项训练)均大于7次,平均每周训练次数为(15.0±4.2)次。基线期时参与者体育训练最短时长为3个月,中位训练时长为6(3,18)个月,无中途退出训练情况。

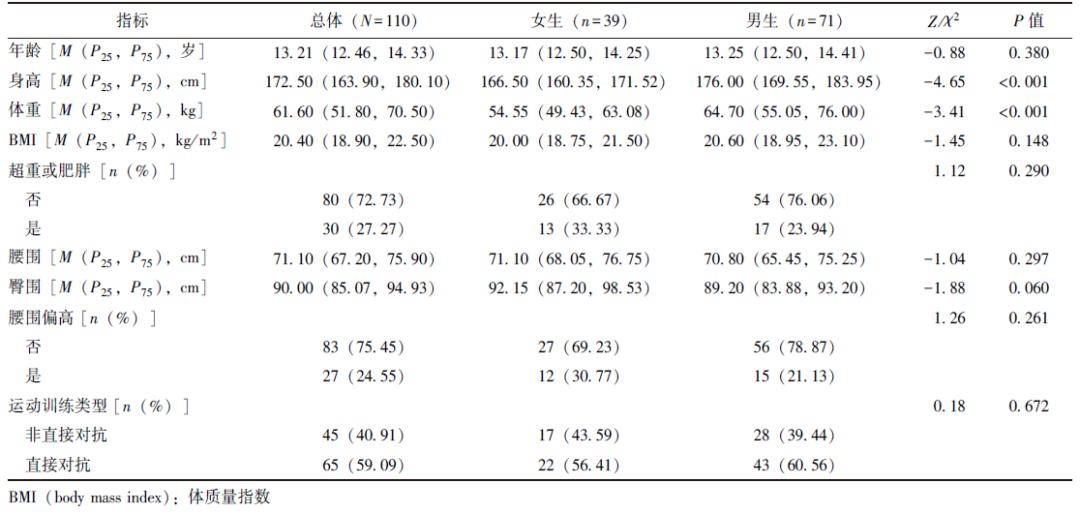

110名青少年基线期中位BMI为20.40(18.90, 22.50)kg/m2,超重或肥胖率为27.27%(30/110),腰围偏高率为24.55%(27/110)(表1)。随访期中位BMI为20.57 (19.42, 22.36)kg/ m2,超重或肥胖率为24.55%(27/110),腰围偏高率为26.36%(29/110)。56.36%的青少年BMI增加,中位BMI变化为0.40(-2.17, 2.76)kg/m2;63.64%的青少年腰围增加,中位腰围变化为2.2(-1.35, 4.65)cm。

表1 110名青少年基线期一般资料

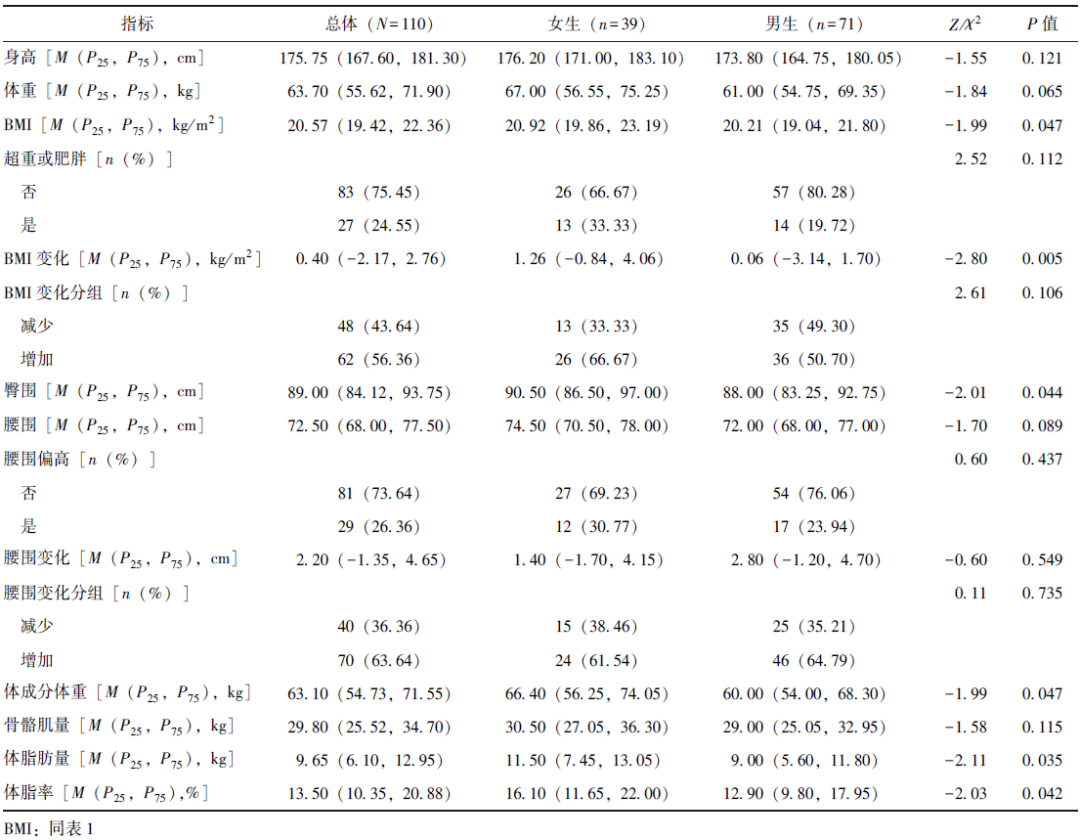

体成分测量结果显示,中位体成分体重为63.10(54.73,71.55)kg,中位骨骼肌量为29.80(25.52,34.70)kg,中位体脂肪量为9.65(6.10,12.95)kg,中位体脂率为13.50(10.35,20.88)%。其中,男生BMI变化(P=0.005)、体成分体重(P=0.047)、体脂肪量(P=0.035)和体脂率(P=0.042)均显著低于女生(表2)。

表2 110名青少年随访期一般资料

2.2 血压相关分析

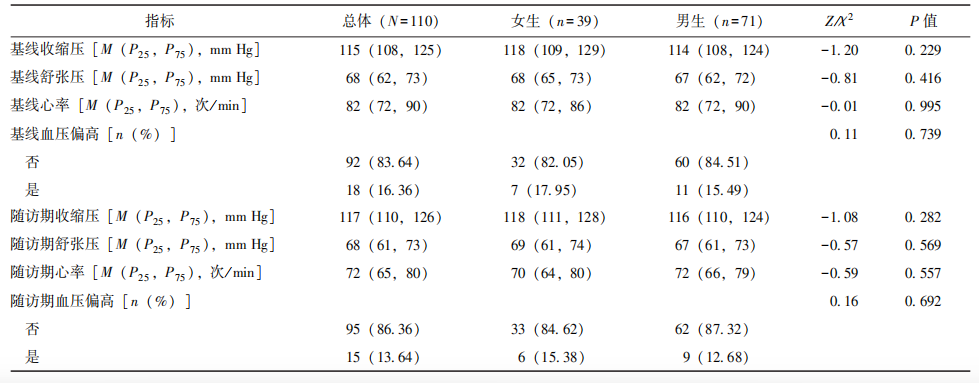

16.36%的参与者在基线期就存在血压偏高,中位血压为115/68 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。随访期血压偏高率降至13.64%,中位血压为117/68 mm Hg(表3)。

表3 110名青少年基线期与随访期血压变化情况

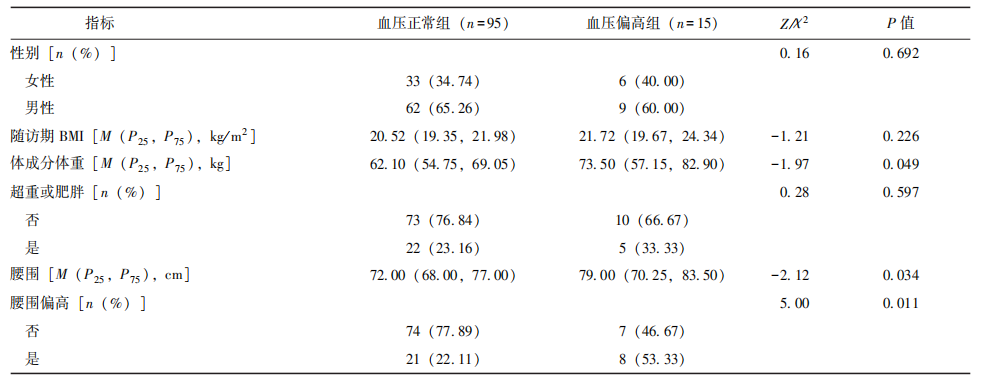

以随访期是否存在血压偏高进行分组,比较两组的一般资料,结果显示,血压偏高组体成分体重(P=0.049)、腰围(P=0.034)和腰围偏高率(P=0.011)均显著高于血压正常组(表4)。

表4 血压偏高组与血压正常组一般资料比较

2.3 体育训练类型对人体成分的影响

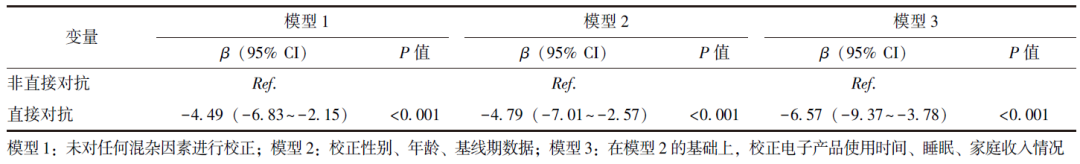

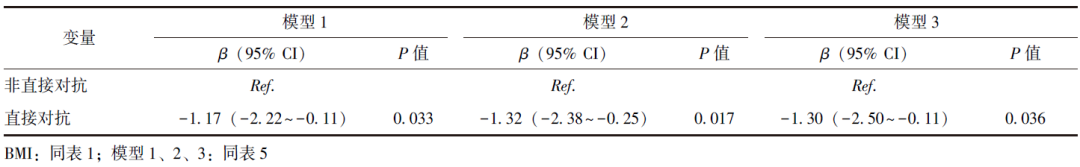

为进一步分析体育训练类型对人体成分的影响,对参与者的训练类型与随访期体脂率、BMI和腰围进行多元线性逐步回归分析。在模型1中,未对任何混杂因素进行校正,模型2将性别、年龄和基线期数据作为协变量纳入模型校正,在模型3中进一步以电子屏幕使用时间、睡眠和家庭收入情况作为协变量纳入模型校正。

线性回归模型校正性别、年龄、基线期数据、睡眠时间、电子屏幕使用时间和家庭收入情况后显示,直接对抗性运动与体脂率(β=-6.57,95% CI:-9.37~-3.78,P<0.001)、BMI(β=-1.30,95% CI:-2.50~-0.11,P=0.036)、腰围(β=-2.31,95% CI:-4.40~-0.22,P=0.034)均呈显著负相关性,见表5~表7。

表5 训练类型与体脂率相关性的线性回归分析

表6 训练类型与BMI相关性的线性回归分析

表7 训练类型与腰围相关性的线性回归分析

3 讨论

本研究结果显示,长期规律体育训练青少年基线期和随访期的超重或肥胖率分别为27.27%和24.55%,这一结果与国外研究结果相似[10]。腰围作为腹型肥胖的评判指标之一,较BMI更能反映肥胖的类型。本研究中,参与者的腰围偏高率较高,腰围增加情况也较明显,其中,女生体脂肪量和体脂率均显著高于男生,分析原因可能是由于男女在生长发育期发育速度不同所致,此类人体成分存在一定差异。

相比基线期,随访期参与者血压偏高率降低了2.72%,整个随访期所有参与者均维持体育训练且训练类型保持不变,说明血压降低可能与规律运动存在一定关联。此外,血压偏高组的腰围和腰围偏高率均显著高于血压正常组,提示长期运动青少年的高腰围仍与心血管疾病危险因素相关,且BMI升高是血压升高的独立影响因素[11]。本研究中,血压偏高与高腰围、高BMI之间的相关性与在我国普通儿童青少年中观察到的情况一致[12-13]。儿童期血压与成年期血压呈正相关,儿童期血压升高会导致成年高血压的患病率呈上升趋势(χ2=41.5,P<0.001,尤其是超重或肥胖的青少年)[14]。因此对于这一群体,仍然需要进一步合理规划体重管理方式。

有研究发现,在年轻运动员中,超重或肥胖的运动员往往存在更多不健康的生活方式,如久坐行为增加或牛奶摄入不足等[15],说明即使进行长期体育训练,仍可能无法完全抵消不良生活习惯对健康的负面影响,因此,青少年运动员仍需注重培养健康的生活方式。此外,国外研究建议应在年轻运动员中推广科学的体重管理策略[16],并为超重或肥胖的运动员制订个性化的营养管理方案[17]。

对于进行体育训练的青少年而言,肌肉含量会影响BMI[18],单纯采用BMI评估青少年超重或肥胖情况可能并不准确[19]。有研究通过对青少年运动员的年龄、性别、BMI和三头肌皮褶厚度进行建模,以此准确评估其肥胖情况[20]。此外,一项针对大学新生的前瞻性队列研究表明,体脂率可能是检测和控制青少年肥胖更为敏感的指标。因此本研究选择BMI、体脂率和腰围作为观察的结局指标[21],分析训练类型对长期体育训练青少年人体成分的影响。线性回归模型校正混杂因素后,发现直接对抗性训练有助于降低体脂率、BMI和腰围。分析原因可能是直接对抗性训练较非直接对抗性训练对参与者的耐力、灵活性、速度和力量全面性要求更高。

综上,进行长期规律体育训练的青少年中仍存在超重或肥胖、腹型肥胖和血压偏高的情况,应重视这一群体的肥胖情况以及由此带来的潜在不良影响。此外,体育训练类型可能影响青少年人体成分变化,直接对抗性训练有助于降低青少年腰围、BMI和体脂率。但本研究样本量较小,研究对象的饮食情况较为复杂,未来仍需进一步细分和量化饮食等相关影响因素,并扩大样本量,进一步深入开展饮食影响的相关研究。

参考文献

[1]陈贻珊, 张一民, 孔振兴, 等. 我国儿童青少年超重、肥胖流行现状调查[J]. 中华疾病控制杂志, 2017, 21(9): 866-869.

[2]Alberga A S, Sigal R J, Goldfield G, et al. Overweight and obese teenagers: why is adolescence a critical period?[J]. Pediatr Obes, 2012, 7(4): 261-273.

[3]Dabas A, Seth A. Prevention and management of childhood obesity[J]. Indian J Pediatr, 2018, 85(7): 546-553.

[4]Kropa J, Close J, Shipon D, et al. High prevalence of obesity and high blood pressure in urban Student-Athletes[J]. J Pediatr, 2016, 178: 194-199.

[5]McHugh M P. Oversized young athletes: a weighty concern[J]. Br J Sports Med, 2010, 44(1): 45-49.

[6]Hermassi S, Bragazzi N L, Majed L. Body fat is a predictor of physical fitness in obese adolescent handball athletes[J]. Int J Environ Res Public Health, 2020, 17(22): 8428.

[7]中国肥胖问题工作组. 中国学龄儿童青少年超重、肥胖筛查体重指数值分类标准[J]. 中华流行病学杂志, 2004, 25(2): 97-102.

[8]中华人民共和国国家卫生健康委员会. 7 岁~18 岁儿童青少年高腰围筛查界值: WS/T 611-2018[S]. 北京: 中国标准出版社, 2018.

[9]中华人民共和国国家卫生健康委员会. 7岁~18岁儿童青少年血压偏高筛查界值: WS/T 610-2018[S]. 2018.

[10]Stiefel E C, Field L, Replogle W, et al. The prevalence of obesity and elevated blood pressure in adolescent student athletes from the state of Mississippi[J]. Orthop J Sports Med, 2016, 4(2): 2325967116629368.

[11]Battista F, Vecchiato M, Chernis K, et al. Determinants of longitudinal changes in exercise blood pressure in a population of young athletes: the role of BMI[J]. J Cardiovasc Dev Dis, 2025, 12(2): 74.

[12]孙嘉鸿, 马传伟, 梁亚军, 等. 体质指数正常的儿童青少年中腰围对血压偏高的预测作用[J]. 中国儿童保健杂志, 2017, 25(6): 544-547.

[13]Chen F F, Wang Y F, Shan X Y, et al. Association between childhood obesity and metabolic syndrome: evidence from a large sample of Chinese children and adolescents[J]. PLoS One, 2012, 7(10): e47380.

[14]张明明, 米杰, 王琍, 等. 北京市412例儿童18年后血压纵向对照调查[J]. 中国循证儿科杂志, 2006, 1(3): 187-192.

[15]Mascherini G, Petri C, Calà P, et al. Lifestyle and resulting body composition in young athletes[J]. Minerva Pediatr (Torino), 2021, 73(5): 391-397.

[16]Carl R L, Johnson M D, Martin T J, et al. Promotion of healthy weight-control practices in young athletes[J]. Pediatrics, 2017, 140(3): e20171871.

[17]Chu L S, Timmons B W. Nutritional considerations for the overweight young athlete[J]. Pediatr Exerc Sci, 2015, 27(4): 463-476.

[18]Provencher M T, Chahla J, Sanchez G, et al. Body mass index versus body fat percentage in prospective national football league athletes: overestimation of obesity rate in athletes at the national football league scouting combine[J]. J Strength Cond Res, 2018, 32(4): 1013-1019.

[19]Milanese C, Itani L, Cavedon V, et al. Revising BMI cut-off points for overweight and obesity in male athletes: an analysis based on multivariable model-building[J]. Nutrients, 2025, 17(5): 908.

[20]Mascherini G, Petri C, Ermini E, et al. Overweight in young athletes:

new predictive model of overfat condition[J]. Int J Environ Res Public Health, 2019, 16(24): 5128.

[21]Miao Q, Sun W W, Zhang Q Y, et al. Body fat percentage in adolescents is a better predictor of exercise effect on adiposity changes: a 4-year follow-up study[J]. Ann Palliat Med, 2021, 10(9): 9415-9426.

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)