首页 > 医疗资讯/ 正文

难治性心绞痛(Refractory Angina,RA)作为临床上一大难题,传统定义仅限于接受最优药物治疗及可行的血运重建后仍持续胸痛且冠状动脉存在显著狭窄的患者。然而,越来越多研究证实,冠状动脉未见明显阻塞但存在冠状微血管功能障碍(CMD)、血管痉挛(VSA)和心肌桥等机制同样可诱发缺血及持续性胸痛,临床上被称为非阻塞性冠状动脉疾病(INOCA/ANOCA)患者。这些患者因传统诊断缺失被误判或漏诊,使其不能获得针对性的治疗,导致症状难控,生活质量低下。

近期,European Heart Journal杂志发表了一篇前沿综述,全面探讨了RA的病理生理机制及其多维度分层治疗策略。作者团队来自英国帝国理工学院及全球知名心血管研究中心,汇集了冠心病领域的顶尖专家。文章强调“传统难治性心绞痛”仅限于冠状动脉狭窄患者的局限性,并首次将微血管功能障碍、冠脉血管痉挛、心肌桥等非阻塞因素纳入诊断和管理视野。通过系统的诊断流程识别多条致病机制,提出基于机制分型的精准治疗理念,旨在优化患者的症状控制和生活质量,并减少医疗资源浪费。

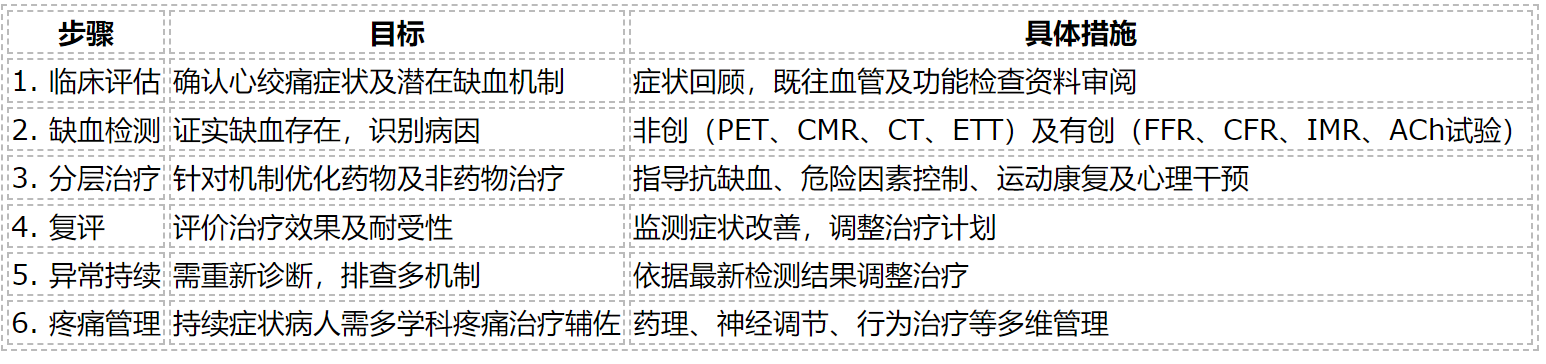

鉴于难治性心绞痛潜在机制复杂,建议通过如下系统流程进行诊断和评估:

1,临床精细问诊及既往资料复核,识别症状特征并排除非心脏来源胸痛。

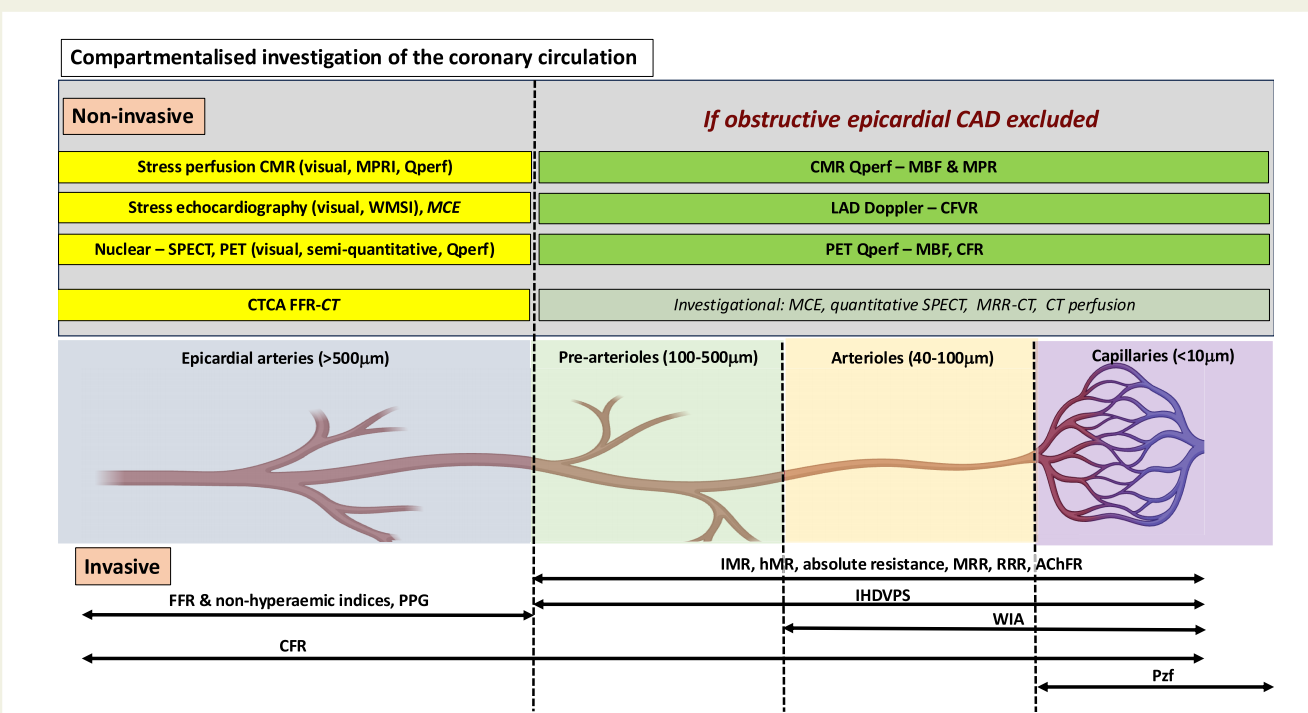

2,无创评估

心电图、运动试验(ETT)、心肺运动试验(CPET)

造影CT冠状动脉成像(CTCA)

心肌灌注显像(PET、CMR、SPECT)实现数量化血流改变检测

经胸多普勒CFVR,评估冠状动脉流量储备

3,有创冠状动脉造影及功能检测

常规冠脉大血管狭窄功能评估(FFR/iFR等)

冠脉微循环功能检测(冠状动脉血流储备CFR、微循环阻力IMR等)

血管活性试验(乙酰胆碱激发,评估血管痉挛)

生理指标评估心肌桥负荷

4,综合判断多机制存在及权衡主要致病因素

伴随技术的成熟与普及,多维度检测已可无缝集成实施以指导精准诊疗。

研究结果与核心观点

难治性心绞痛重新定义及流行病学

传统定义忽略CMD、冠脉痉挛及心肌桥等非阻塞性缺血机制,导致患者被误分或漏诊。

文章提出新定义:“难治性心绞痛为慢性≥6个月,由冠状动脉阻塞及(或)非阻塞机制引起的心肌缺血,伴持续胸痛或同等症状,且在最大耐受分层性抗缺血治疗及可行血运重建后仍不能缓解。”

预计随冠心病生存率提升与人口老龄,难治性心绞痛患病率将上升。美国约60-180万人、欧洲3-5万新诊病例/年。

非阻塞患者群体未知,推测潜在负担巨大,亟待引起重视。

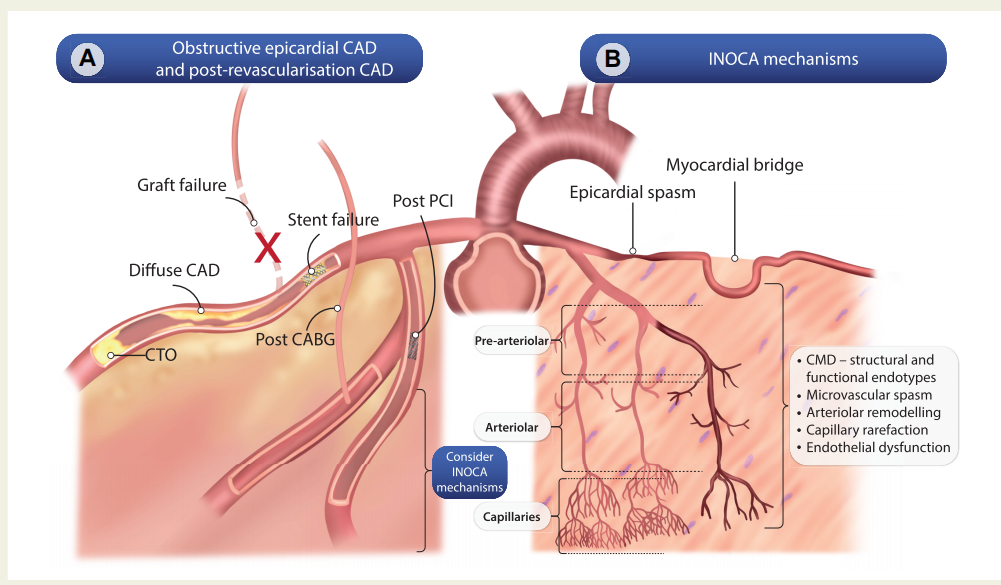

冠状动脉系统多个部位均可引起缺血:冠状大血管-微血管-血管痉挛-机械因素共存

阻塞性冠心病是已知致病途径,血流受限导致缺血。

冠脉微循环功能障碍(CMD)常与阻塞性CAD并存,是持续症状的“隐形杀手”。

冠脉血管痉挛致冠状动脉瞬时痉挛收缩,同样诱发缺血,尤其在INOCA患者中高发。

心肌桥(冠状动脉段被心肌覆盖)可导致局部血流动力学异常,根本未被充分识别及治疗。

多机制交织,强调综合检测以明确主因。

临床评估建议及诊断路径

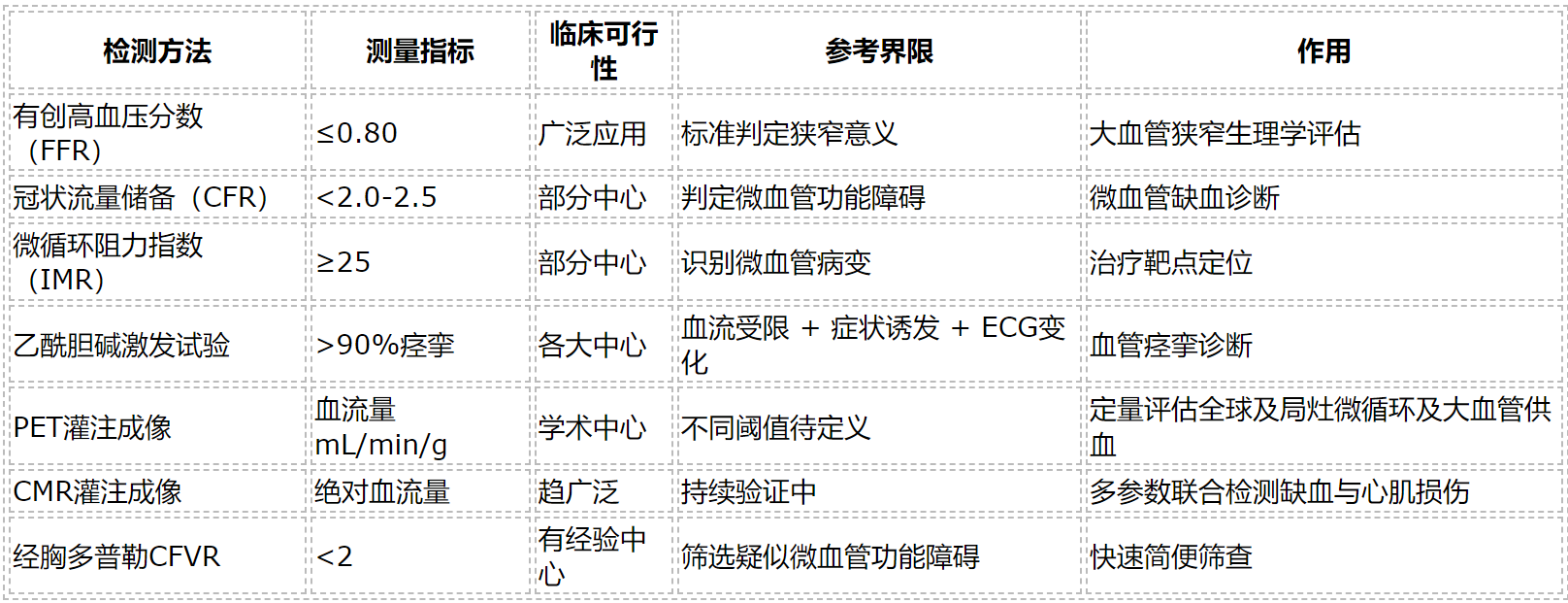

先进影像与有创检测技术详解(表2、表3)

有创检测:FFR/iFR评估大血管狭窄,IMR/CFR评估微血管功能,乙酰胆碱激发试验诊断血管痉挛,用于风险分层及治疗指导。

无创检测:PET心肌灌注成像是定量血流金标准,CMR兼顾形态功能与血流,对微循环病变具较高诊断性能,多普勒CFVR用于快速筛查。

心肌桥检测:多利用血流动力学参数、造影与IVUS/OCT成像综合判断。

图:冠状动脉各病理机制示意图

图:冠状动脉全程功能诊断流程架构图

分层治疗策略

药物治疗根据机制选用,遵循“钻石模型”,结合心率、血压与心功能个体化。例如β受体阻滞剂、钙拮抗剂为一线治疗,长效硝酸酯、兰索拉嗪及曲美他嗪辅助改善。

PMD(冠脉微循环功能障碍)无最佳药物,目前以钙拮抗剂和替诺福韦为主,微循环定量指导治疗(CorMicA试验证实分层益处)。

心肌桥多首选β阻滞剂,严重者考虑介入治疗和手术解剖桥。

血管痉挛首选钙拮抗剂及硝酸酯类,难治者可尝试洛伐他汀、ρ激酶抑制剂等。

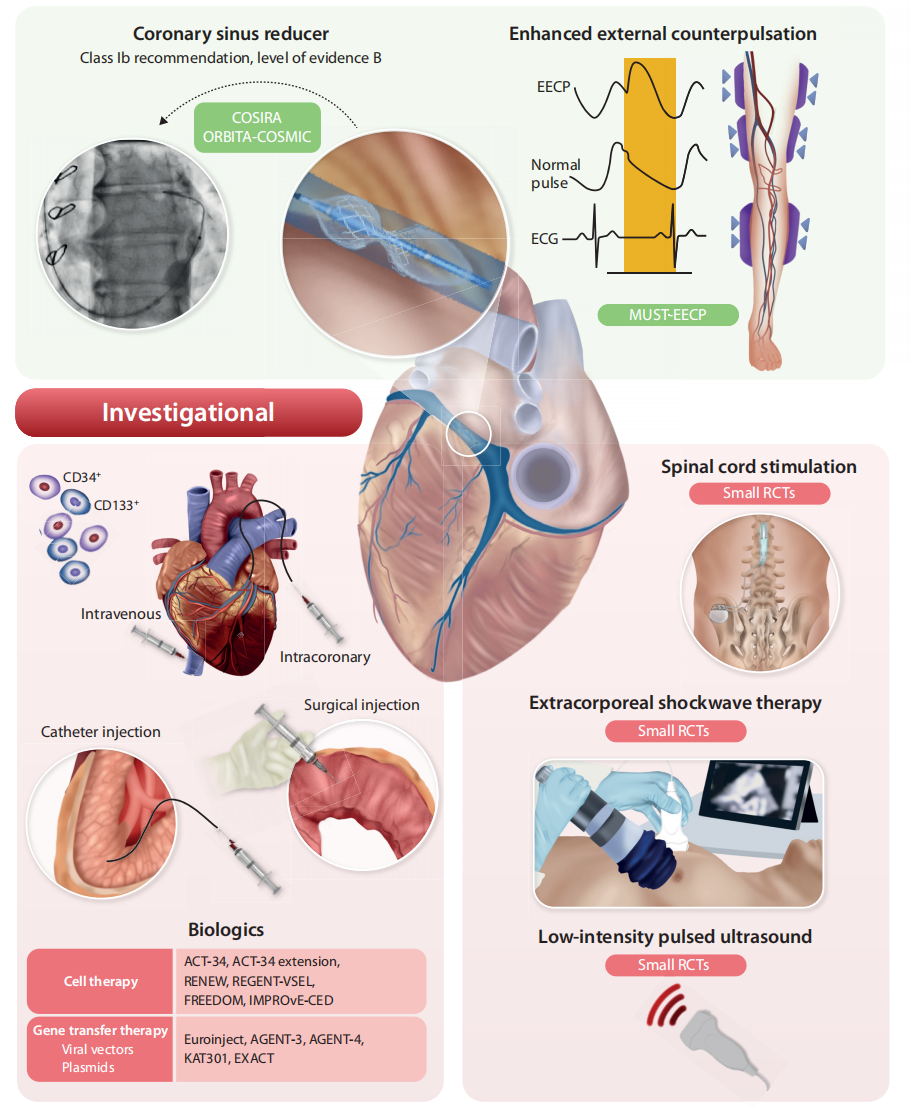

非药物治疗:冠状窦缩窄器(CSR)获欧洲指南IIb推荐,增强体外反搏(EECP)、生物疗法、体外冲击波治疗等产生积极信号但需更多证据。

疼痛管理:对难治者多维疼痛干预,包括神经刺激(例如脊髓刺激SCS)、认知行为疗法(CBT)及药物辅助。

心脏康复和危险因素控制为基础治疗保障。

图:难治性心绞痛药物及非药物治疗路径图

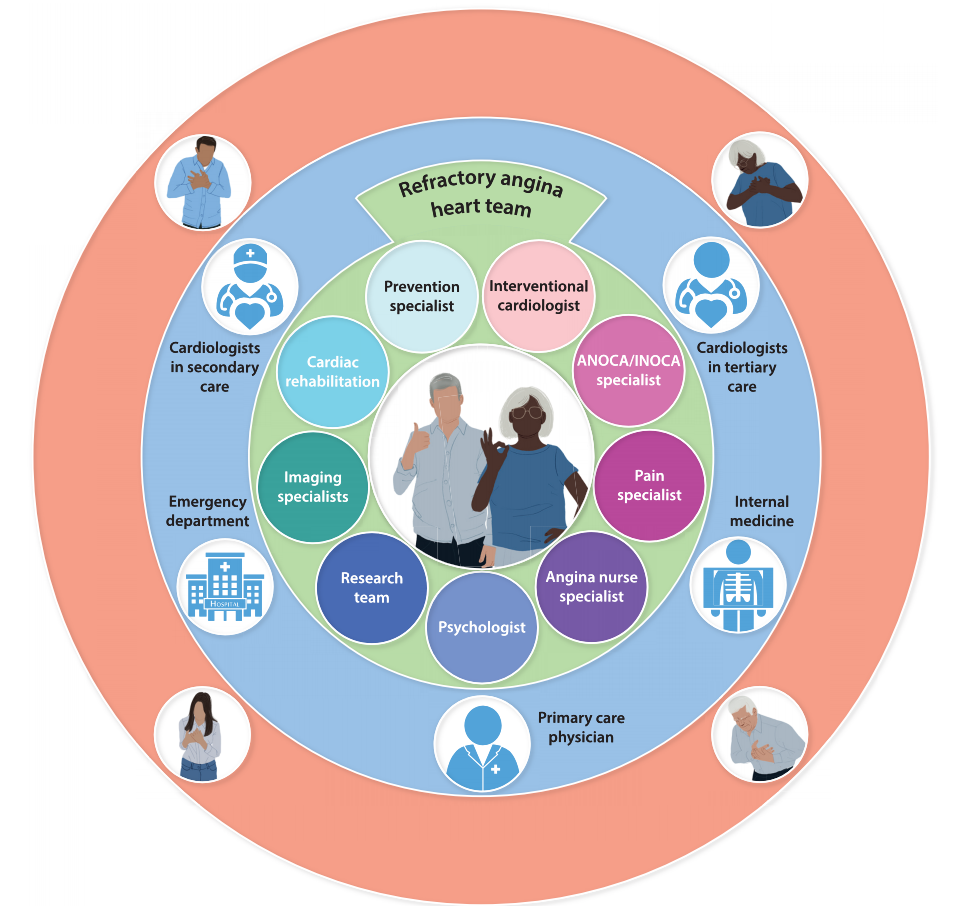

多学科专科团队模型

建议设立“难治性心绞痛多学科心脏团队”,包含心血管内科医师、介入专家、康复专家、疼痛治疗师、护理专员和心理治疗师。

以专科护士协调为“枢纽”,单点联系患者,确保连续、个性化、多层面照护。

通过hub-and-spoke模式覆盖不同级别医疗机构。

图:难治性心绞痛心脏多学科团队结构图

研究意义与展望

本文提出的“全谱系机制识别+个体化分层治疗”新理念打破了传统以阻塞性冠状动脉病变为核心的难治性心绞痛定义,重点关注非阻塞性冠脉疾病在胸痛持续中的作用,体现了目前冠脉疾病研究的新时代趋势。通过综合影像与功能学检测提高诊断准确度,有望显著优化临床决策,减少无效或误导性治疗,提升患者的生活质量并降低医疗资源浪费。

未来,需多中心大规模前瞻性验证分层综合诊疗方案的临床效益,并推动创新药物和干预手段的开发与试验。同时,对心理社会因素在难治性心绞痛中的影响及针对性管理亦是未来研究重点。整体来看,该体系有望成为慢性冠心病患者管理的标杆模式,为临床实践提供切实可行的指导方针。

原始出处

de Silva R, Cheng K, Henry TD, Perera D, Taqueti VR, Abreu A, Vervaat F, Gulati M, Shimokawa H, Andreotti F, Kaski J-C. Refractory angina: mechanisms and stratified treatment in obstructive and non-obstructive chronic myocardial ischaemic syndromes. Eur Heart J. 2025;00:1–20. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf284

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)