首页 > 医疗资讯/ 正文

器官移植被视为治疗终末期器官衰竭的最佳疗法。然而,移植实践的发展正面临全球性供体短缺的严峻危机。导致这一危机的根本因素在于缺乏有效的长期器官保存技术。目前临床常用的保存方法(如静态低温保存和机械灌注系统)仅能维持器官数小时的可移植活性。若能将保存时间延长至24小时以上,将有助于优化供受体匹配,完善移植耐受方案,确保受体充分术前准备,这些突破将提升全球器官共享效率,显著缓解供体短缺危机。

超低温保存技术具备显著延长器官保存时限的潜力,基于代谢率随温度每降低10℃减半的生物学特性,可有效延缓器官衰变进程。但超冷水固有的亚稳态特性使其易发生自发冰晶成核,可能导致器官灾难性损伤。传统亚零度保存主要依赖冷冻保护剂(CPAs)降低冰点实现稳定保存:Berendsen团队通过冷冻保护剂联合机械灌注技术,成功实现大鼠肝脏在-6℃环境下保存72小时,并将该技术应用于人类肝脏,使离体肝脏在-4℃下的存活时间延长至27小时。在心脏保存领域,虽然临床已采用离体灌注系统(心脏温血灌注系统)延长供体心脏体外保存时间,但心脏移植物的超低温保存在临床实践中仍属空白;Que团队使用聚乙二醇(PEG)和葡萄糖作为冷冻保护剂,成功将小鼠心脏在-8℃保存144小时,代表了该领域的最新突破。然而冷冻保护剂因细胞毒性及潜在不良反应(如二甲亚砜的急性毒性可能引发患者严重副作用)并非理想选择,且配套机械灌注系统显著增加了操作复杂性、成本及技术难度,这些限制严重阻碍了临床转化进程,尤其对人类器官而言。因此理想保存方案应实现静态存储,并在保存介质中尽可能减少外源性化合物添加。

2025年7月1日,武汉大学中南医院刘金平/武汉大学动机学院刘抗教授团队联合在Advanced Science上发表了题为“Anti-Icing Organogel Enables Quasi-Homogeneous Supercooling Preservation of Mouse Hearts”的研究论文,本研究提出一种具有高冰晶成核能垒的器官凝胶界面,可消除超低温保存体系中的初级冰核形成位点。该器官凝胶实现了不依赖冷冻保护剂或机械灌注的准均相超低温保存。系列统计实验表明,该方法能使保存体系稳定维持超低温状态,将器官在-4℃环境下保存长达72小时。研究通过多尺度全面评估保存温度对器官损伤及代谢变化的影响,并采用心脏移植模型进行长达三个月的术后预后评估,证实相较于临床应用的低温保存方法,准均相体系内的超低温保存能显著提升器官存储时长。

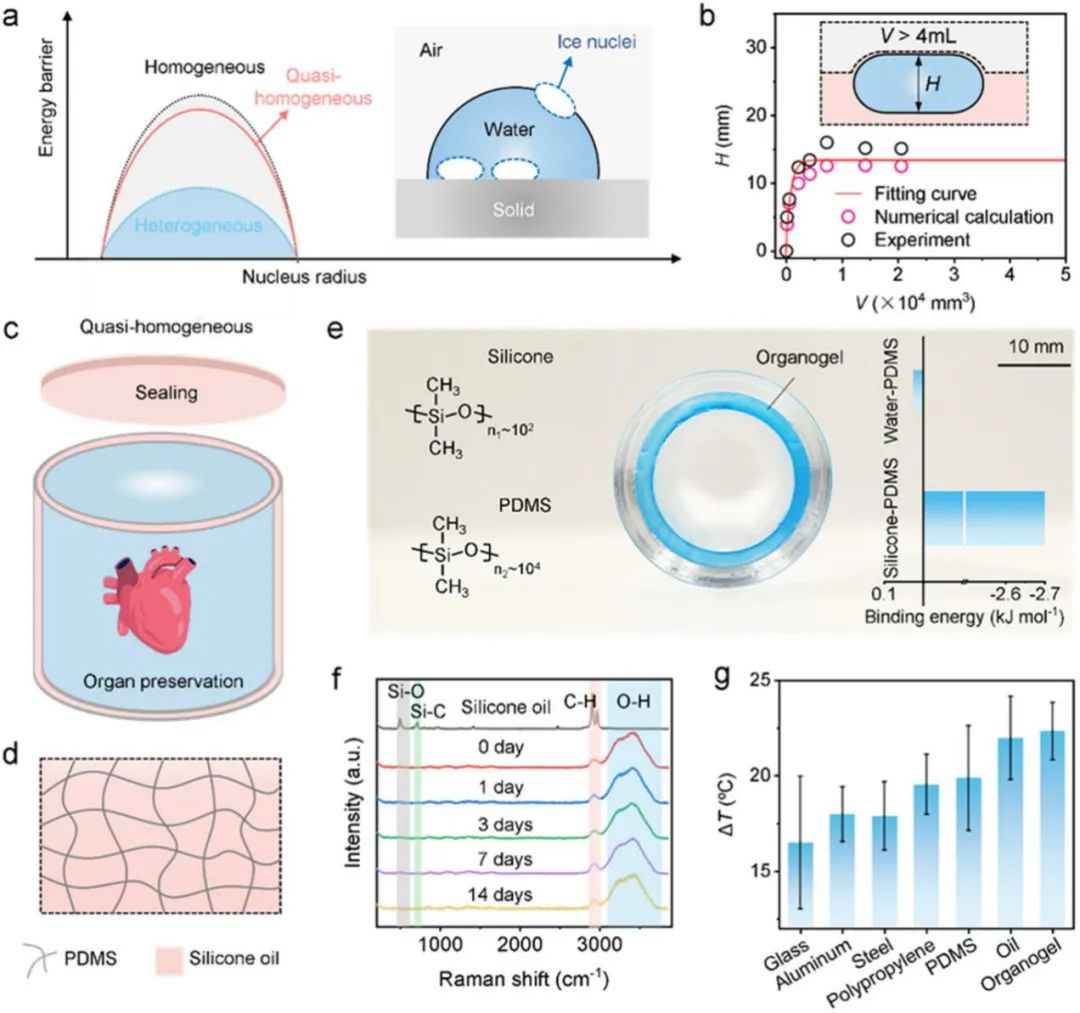

本研究开发的半固态器官凝胶成功突破了既往器官保存领域未解决的技术瓶颈。该凝胶由聚二甲基硅氧烷(PDMS)网络与二甲基硅油复合构成,其构建的抗结冰界面可实现任意尺寸与形态的灵活设计,并能牢固附着于固体表面形成刚性容器。这些特性使PDMS-硅油复合表面显著区别于传统刚性平面防冰器官凝胶,同时完美克服了实际器官保存应用中的关键限制—这一领域在先前研究中尚未探索。材料表征显示:PDMS分子链与硅油间存在强疏水相互作用;拉曼光谱证实PDMS网络可牢固束缚硅油分子,在威斯康星大学保存液(UW溶液)中持续两周无泄漏;凝胶在UW溶液内展现优异机械稳定性。尤为重要的是,该器官凝胶表现出媲美液态油的抗冻特性—水滴在其表面的冻结温度低至-22.5℃,且结冰延迟时间显著优于玻璃基底。这些特性共同保障了容器作为准均相保存系统的可靠性,为后续超低温器官保存研究奠定了材料基础。

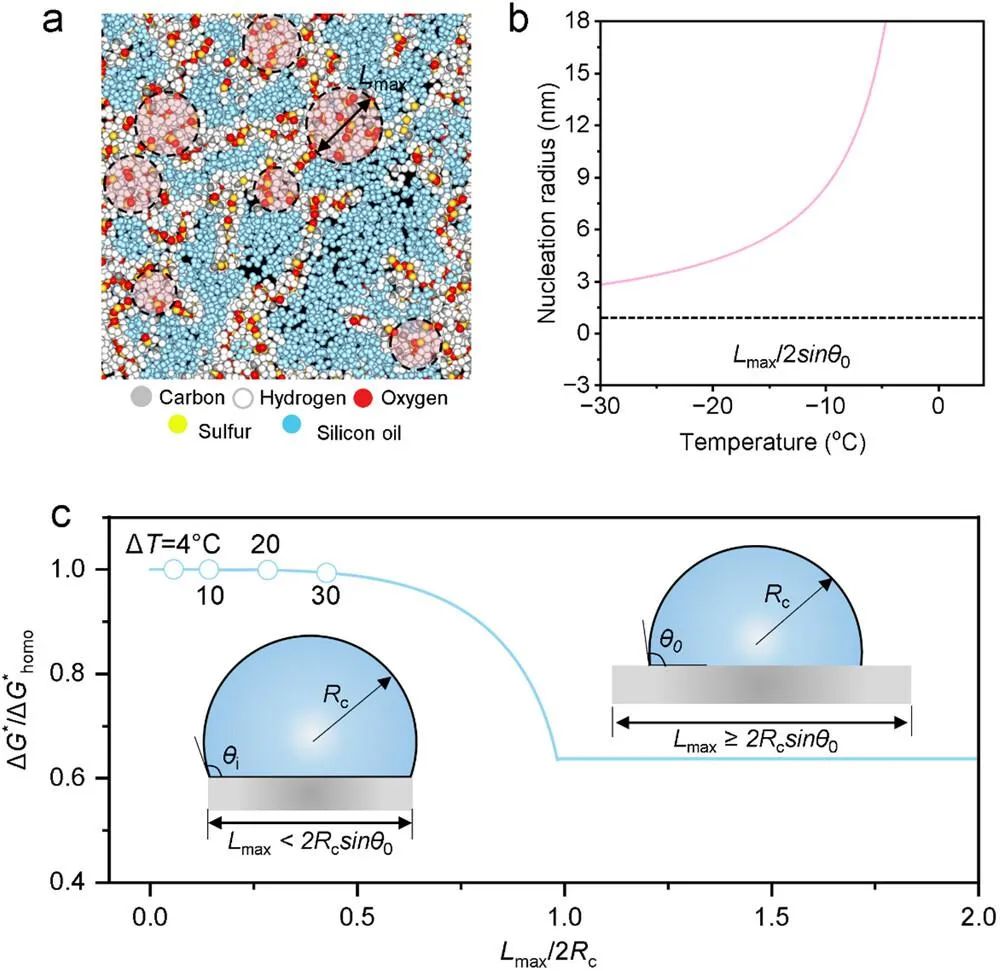

研究者们进一步利用分子动力学模拟,探索了有机凝胶界面的微观结构,系统解析了有机凝胶表面冰成核的微尺度机制。

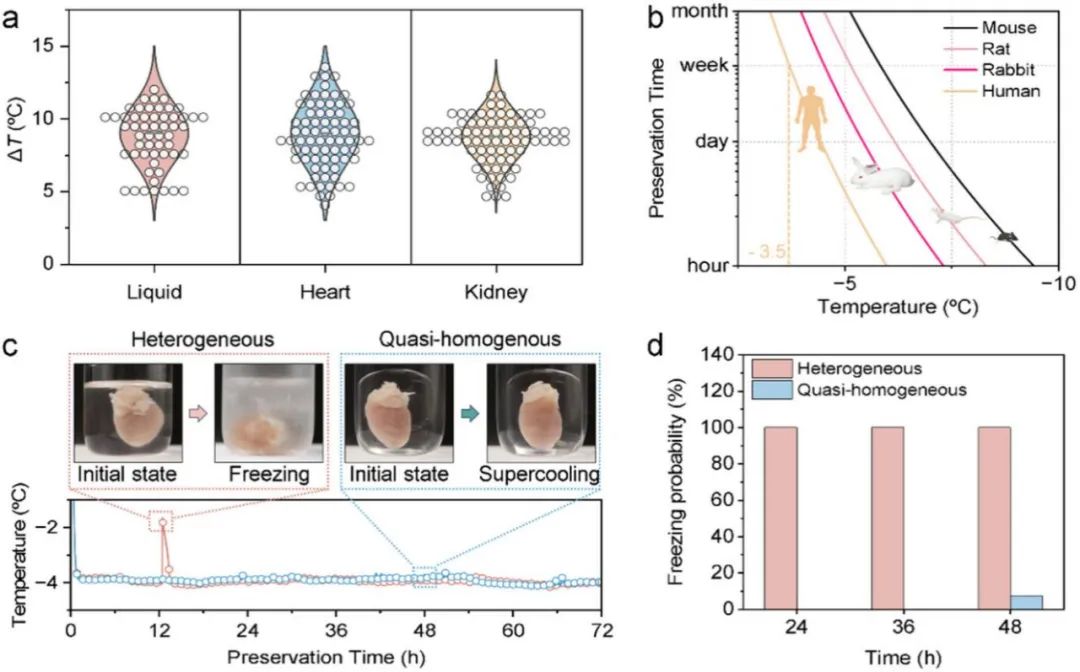

为了研究器官对系统过冷的影响,研究者将大鼠心脏和肾脏放入保存系统中,并将结果与纯液体系统的结果进行比较。结果表明,准均质系统保持过冷状态超过72小时。而在异质系统中,保存仅12小时后就会发生冻结。通过50个严格独立的重复实验,显示出出色的重现性,研究者在36小时的压力期内观察到准均质系统没有冻结。即使在48小时期间,冻结率也仅为7.5%。与此形成鲜明对比的是,异质系统中的所有样品在24小时内都会冻结。这些发现为准均质系统为长期过冷器官保存提供了可能性。

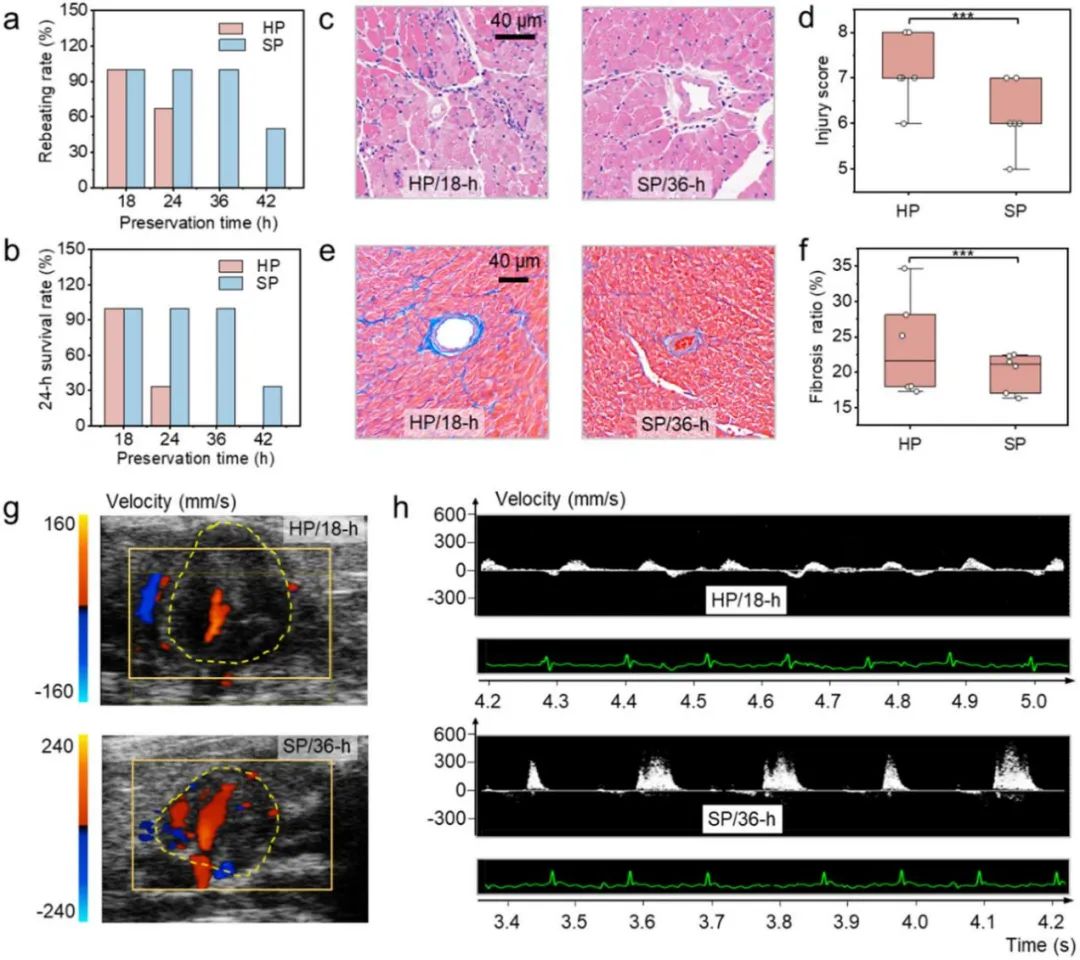

研究者使用准均质保护系统对小鼠心脏进行了24小时保存研究,并在多个尺度上评估了心肌损伤情况,包括大体结构、宏观病理学、微观结构和分子表达。结果显示,超级冷却保存可以通过调节线粒体结构和降低代谢率来显着减少心脏损伤,维持心脏大体结构完整性并极大的减少病理损伤。进一步的心脏移植和移植后的长期预后证实,与低温保存相比,准均质系统可以将心脏保存时间延长两倍。

综上,本研究提供了一种新型供心保存系统,该保存系统使器官在-4℃下稳定维持超低温状态达36小时,较临床静态冷藏安全保存时限延长6倍。此准均相体系无需冷冻保护剂,规避了机械灌注的复杂性与高成本,显著区别于既往超低温保存技术,拥有极大的临床应用潜力。其后续研究将聚焦大型动物乃至人类器官的超低温保存。鉴于其体积远超当前小鼠心脏模型,需重点解决随机成核动力学控制与长期稳定性强化。未来发展需结合先进表征技术(如原位成像、冷冻电镜)以阐明多尺度抗结冰机制,同时研发兼具生物相容性、高效抑冰性与低毒性的冷冻保护剂,最终实现高效且具临床转化价值的保存方案。这些突破将深度变革器官保存实践,为移植领域提供更广泛的高质量器官来源。

该研究由武汉大学中南医院心血管外科刘金平教授团队和武汉大学动机学院刘抗教授团队合作完成,刘金平教授、刘抗教授和黄志教授为共同通讯作者。武汉大学动机学院李俊浩硕士、武汉大学中南医院王伟博士和李成昊博士为本文共同第一作者。该工作得到国家自然科学基金、湖北省自然科学基金、心脏大血管外科微创诊疗湖北省工程研究中心、武汉市结构性心脏病微创诊疗临床医学研究中心项目和平台资助,作者特别感谢武汉大学超算中心为分子动力学/密度泛函理论计算提供支持。

原文链接:

http://doi.org/10.1002/advs.202506968

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)