首页 > 医疗资讯/ 正文

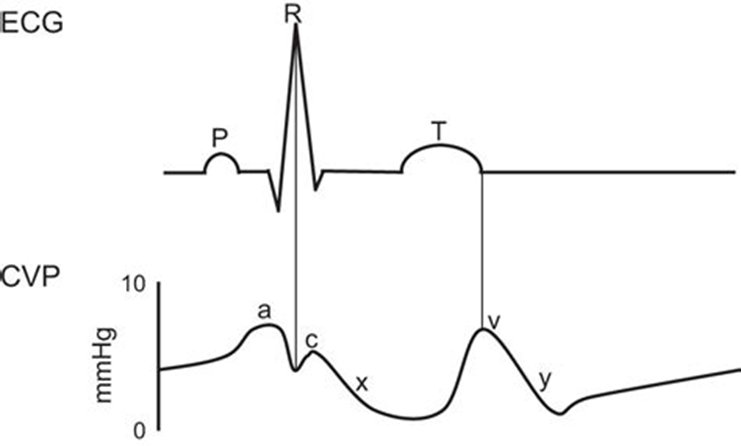

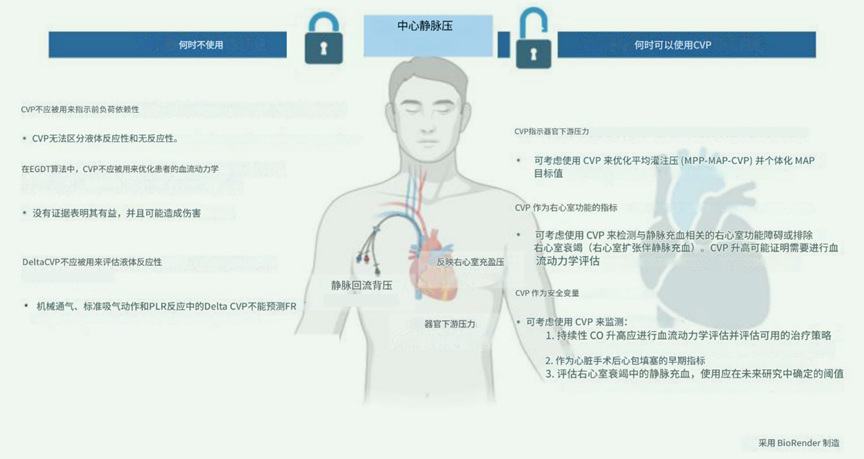

尽管中心静脉压(CVP)是血流动力学管理中的一个关键参数,但当多项荟萃分析表明其无法预测液体反应性(FR)时,它便不再受青睐。CVP通过颈静脉或锁骨下静脉导管在上腔静脉进行测量,可作为右心房压力(RAP)的替代指标。将零点设置在右心房中点(“静脉压零点轴”)至关重要,因为即使是微小的差异也可能导致测量值出现较大的变异性。理想情况下,CVP的测量应在呼气末胸腔内压力最小时,在c波的起始处进行。对于呼吸模式不规则的自主呼吸患者(SBP),监护仪显示的CVP能提供合理的估计值。除了数值本身,波形的形态还能为各种病理状况提供诊断线索。其可能有三种不同的用途:

中心静脉压(CVP)作为静脉回流的后负荷

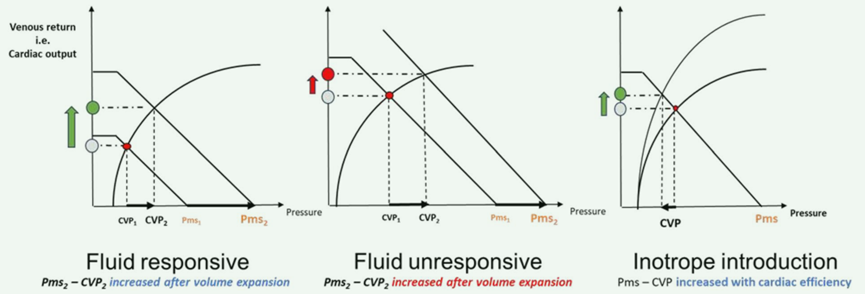

在平衡状态下,静脉回心血量(VR,即每分钟回流至右心房的血液量)等于心输出量(CO)。根据Guyton模型,静脉回心血量与静脉回流的压力梯度(公式1)成正比,与静脉阻力成反比:

静脉回流梯度 =平均体循环充盈压(Pms) -右心房压(RAP)其中,RAP=CVP。

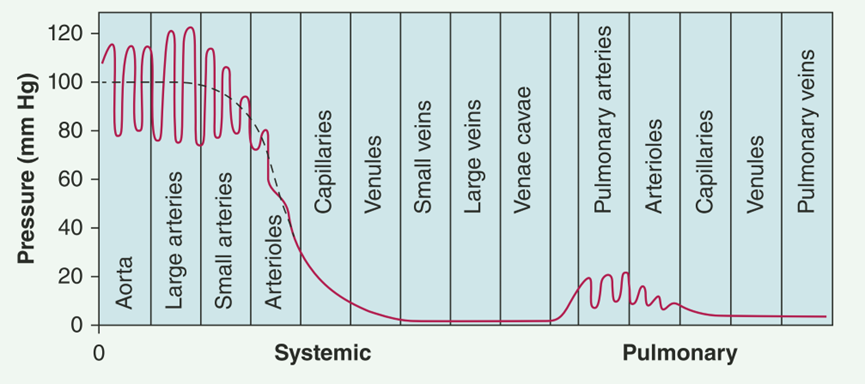

平均体循环充盈压(Pms)是微静脉水平的理论压力,它随张力容量(维持静脉跨壁压大于零的那部分血液)的增加而升高,随血管顺应性的增加而降低。可以通过输液(通过增加总血容量)提高平均体循环充盈压,或增强静脉紧张度(通过使用缩血管药物或通过减少微静脉容量的交感神经刺激)来增加静脉回流(VR)。心脏起到泵的作用,在平均体循环充盈压和中心静脉压(CVP)之间形成压力梯度,心输出量(CO)取决于静脉回流。中心静脉压反映了心脏的泵血效率(效率越高,中心静脉压越低),由于动脉阻力的存在,中心静脉压无法显著提高平均体循环充盈压。中心静脉压的范围为0至6 mmHg(在窦性心动过速时很少超过3 -4 mmHg),而平均体循环充盈压在7至10 mmHg之间变化。这种狭窄的静脉回流梯度意味着,即使中心静脉压稍有升高,也会显著降低静脉回流和心输出量(图1)。

中心静脉压(CVP)作为器官的下游压力

大多数器官的血流与平均灌注压(MPP)密切相关,平均灌注压的计算方法是体循环平均动脉压(MAP)与中心静脉压(CVP)之差。灌注压的调节是器官功能的关键决定因素,在危重症患者中可能会受到损害。在心力衰竭患者中尤为如此,已有充分文献记载其与肝功能障碍和微循环血流受损相关。在脓毒症中,中心静脉压升高(而非仅平均动脉压升高)与静脉淤血和平均灌注压降低有关,而这反过来又与急性肾损伤的高风险相关。尽管有证据支持中心静脉压升高与器官功能障碍之间的关联,但确定因果关系并非易事。

中心静脉压(CVP)反映右心室(RV)充盈压

在生理情况下,跨壁中心静脉压(tCVP)是对跨壁右心室舒张压的良好估计。在机械通气(MV)期间,应考虑胸腔内压力传导对中心静脉压的影响。可以采用与Teboul等提出的估计肺毛细血管楔压类似的方法来进行估算:

经胸腔静脉压 tCVP(mmHg)=管腔内中心静脉压(intraluminal CVP)− [(呼气末正压(PEEP)×(∆CVP))/(平台压(Pplat)−呼气末正压(PEEP))]

其中 ∆CVP是吸气峰压时中心静脉压(CVP)与呼气末 CVP之间的差值,Pplat是吸气末气道压力,PEEP是呼气末正压。作为右心室(RV)充盈压的替代指标,高跨 CVP(tCVP)提示右心室存在超生理的过度扩张或舒张顺应性降低。其后果是静脉回流(VR)减少,且上游可能出现过度扩张(静脉淤血)。在重症监护中,机械通气(MV)通常会通过增加右心室后负荷来升高 CVP,不应自动将其解读为心肌功能障碍或高血容量。在最近的一项研究中,在518例机械通气患者中,右心室功能障碍(RVD)患者的 CVP显著更高。CVP 在识别右心室功能障碍和静脉淤血的复合终点方面准确性良好(曲线下面积(AUC)=0.839),最佳截断值为10 mmHg,但对于一般的右心室功能障碍,其可靠性较低[12]。较宽的灰区(9 -12 mmHg)限制了其诊断右心室功能障碍的预测价值,但可能有助于排除右心衰竭(即伴有淤血的右心室扩张)。

中心静脉压(CVP)在血流动力学管理中的潜在应用基于其生理学基础以及所谓的灰色地带方法的推理,极端的 CVP 值可能有助于确定前负荷极限(约三分之一接受机械通气的患者)。极低的 CVP 值可能表明心脏前负荷较低,而高值则提示补液可能有害。然而,这一点在临床环境中尚未得到证实,因为绝对 CVP 值无法区分液体反应者和非反应者,并且被动抬腿试验(PLR)或心肺相互作用期间 CVP 的变化用于此目的并不可靠。不过,Lakhal等认为,PLR期间 CVP升高超过2 mmHg可能会提高同一操作期间观察到的脉压变异的预测价值。

作为器官的下游压力,中心静脉压(CVP)在静脉回流中起着关键作用,且高CVP与较差的预后相关。这就引发了一个问题,即是否应根据特定的CVP阈值进行干预以降低该压力,目标是在维持足够的心输出量(CO)的同时,使CVP尽可能降低。人们已在特定情况下对这种可行性进行了探索。在急性呼吸窘迫综合征(ARDS)患者中,病情稳定后采用以CVP为指导的限制性策略与缩短机械通气(MV)时间有关。在临床实践中,对于尽管存在前负荷依赖性但已出现淤血迹象的患者,是否继续进行液体输注的决策应尽早重新评估,以避免潜在危害。最后,CVP可用于评估右心室(RV)衰竭时的静脉淤血情况,这种情况通常表现为前负荷无反应性,并且当与右心室功能障碍(RVD)同时出现时,与死亡率独立相关(见图2)。尽管不再用CVP来预测液体反应性(FR)是合理的,但它仍然是一种有价值的床旁工具。我们现在应该致力于更好地界定其解读范围。是时候不再只关注CVP数值,而是将其动态变化视为监测静脉回流(VR)、右心室和肺部之间复杂相互作用的一种手段了。

图1静脉回流与Frank–Starling曲线之间的关系,展示了其对中心静脉压(CVP)和平均体循环充盈压(Pms)的影响

图2中心静脉压何时有用?CVP:中心静脉压;EGDT:早期目标导向治疗;PLR:被动抬腿试验;FR:液体反应性;MPP:平均灌注压;MAP:平均动脉压;RV:右心室;CO:心输出量

- 上一篇:重症患者发热的治疗

- 下一篇:婴儿特应性皮炎的治疗进展

猜你喜欢

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)