首页 > 医疗资讯/ 正文

医学上,“异物”指滞留于喉、气管和支气管内的物体,在3岁以下婴幼儿中尤为常见。儿童气道异物是重要的公共卫生问题,因其可危及生命,需手术取出。尽管异物取出术有多种麻醉策略和通气方法,全身麻醉下硬质支气管镜检查仍是减少并发症的常用手段。然而,此类病例中全身麻醉的最佳通气方式尚无共识。主气道异物的麻醉管理面临重大挑战:麻醉深度过深可能抑制自主呼吸,导致完全性气道梗阻和抢救失败;麻醉深度不足则无法满足手术需求。

2025年4月,兰州大学第二医院麻醉科的研究者在BMC Anesthesiol发表病例报道,报告了1例儿童气道异物取出术的麻醉管理和术中通气策略。在该例麻醉中,研究者采取了瑞芬太尼与瑞马唑仑静脉输注联合应用,既保证了足够的麻醉深度,又维持了自主呼吸。为优化氧合并补偿因胸壁活动度降低导致的术中潮气量不足,采用了高频喷射通气(HFJV)。该方法在满足氧合需求的同时,为术者提供了最佳操作条件。此外,使用支气管封堵器辅助异物取出为临床医生提供了一种创新的气管异物取出方法。

病例

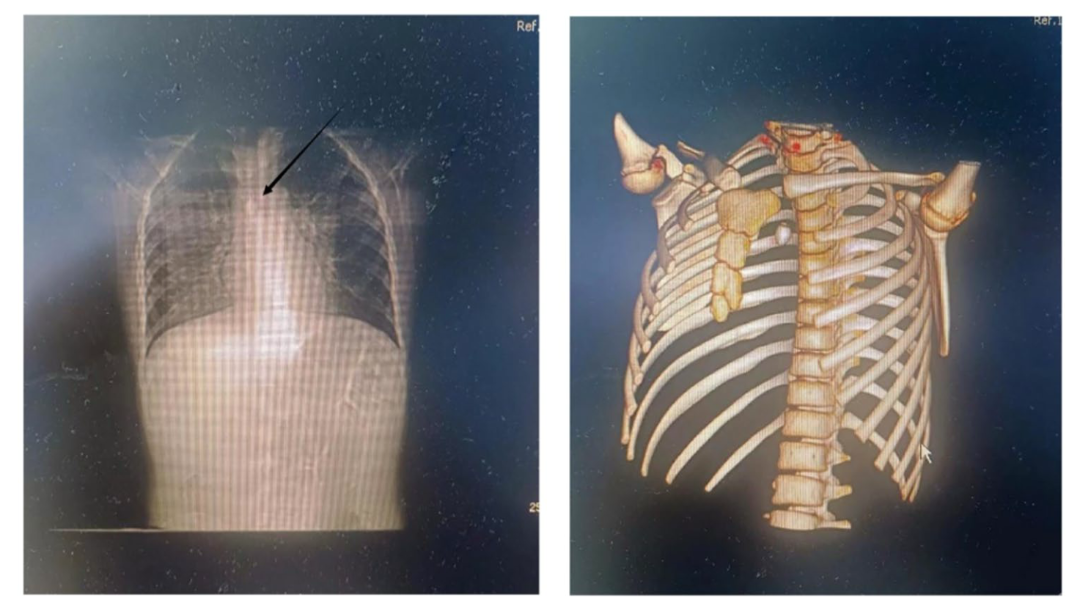

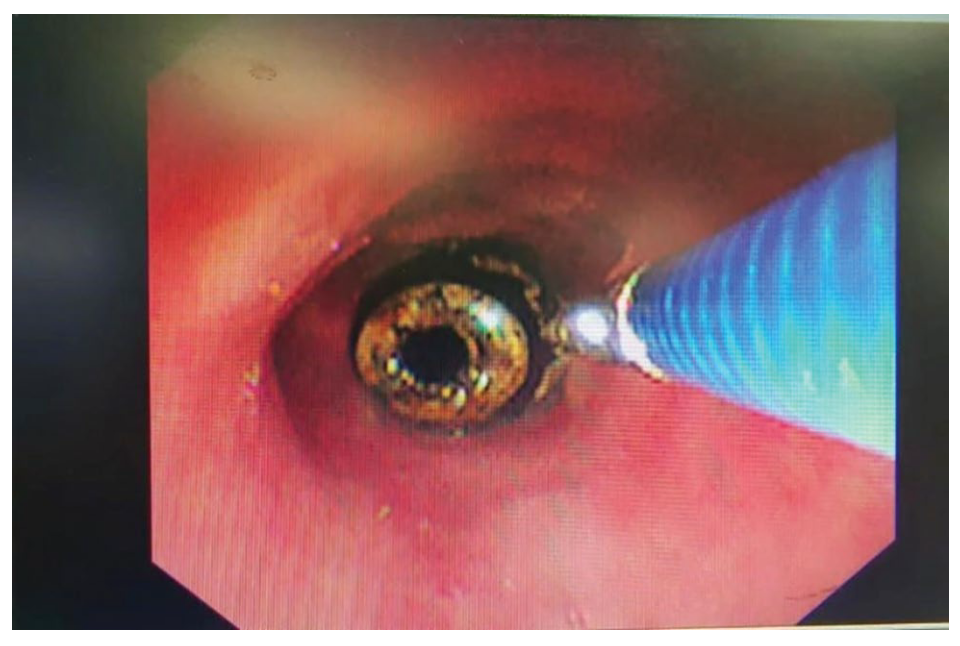

患儿,女,8岁,意外吸入异物14h后转诊至我院,临床表现为间歇性咳嗽、胸痛、喘息、恶心和呕吐。患儿既往体健,无特殊病史。转入急诊科时意识清醒、对答切题,生命体征平稳,血压100/52 mmHg,呼吸频率25次/分,心率100次/分。体格检查示双肺听诊呼吸音粗,可闻及喘息音和痰鸣音。胸部CT三维重建显示隆突稍上方高密度影,提示异物(图1)。支气管镜检查发现隆突上方一红色珠子样异物(约1.3 cm×1.5 cm),中央孔完全堵塞右主支气管开口,周围附着痰液,导致通气不良(图2)。

图1 8岁女孩气管内异物

A. 颈部 CT 轴位图像显示气管中线处异物(箭头所示)。B. CT 三维重建显示气管管腔内高密度异物影,位于隆突(主支气管分叉处)稍上方。

图2 8岁女孩气管内异物

A. 术前纤维支气管镜检查显示隆突上方一红色珠状异物(1.3 cm×1.5 cm),中央孔完全阻塞右主支气管开口。

患儿常规凝血指标轻度升高,心电图示窦性心动过速和心律失常。术前诊断为气管异物,计划行支气管镜取出术。为避免开胸手术创伤,选择非气管插管保留自主呼吸,联合高频喷射通气进行气管异物取出。患儿入手术室时自主呼吸,常规监测显示外周血氧饱和度91%,心率118次/分,血压102/61 mmHg。麻醉诱导采用静脉注射舒芬太尼(5 µg)、戊乙奎醚(0.3 mg)和瑞马唑仑(10 mg),患儿维持自主呼吸。意识消失后,插入2号双腔喉罩以辅助通气。麻醉维持采用瑞马唑仑(1 mg/kg/h)、瑞芬太尼(0.2 µg/kg/min)静脉输注及2%七氟醚吸入。

患儿取仰卧位,纤维支气管镜尝试取异物失败后,撤出纤维支气管镜,停用七氟醚,移除喉罩。将患儿置于头低30°位以减少分泌物并防止异物远端移位。同时,助手固定头部,直接喉镜暴露声带,高频呼吸机送气管连接支气管镜侧孔进行闭环氧合。在高频呼吸机支持下,硬质支气管镜进入气道,设置参数如下:FiO₂ 100%,呼吸频率16次/分,吸呼比1:1.5,驱动压力1.1,吸气峰压30 cmH₂O。整个过程中患儿维持自主呼吸,血氧饱和度始终高于96%。

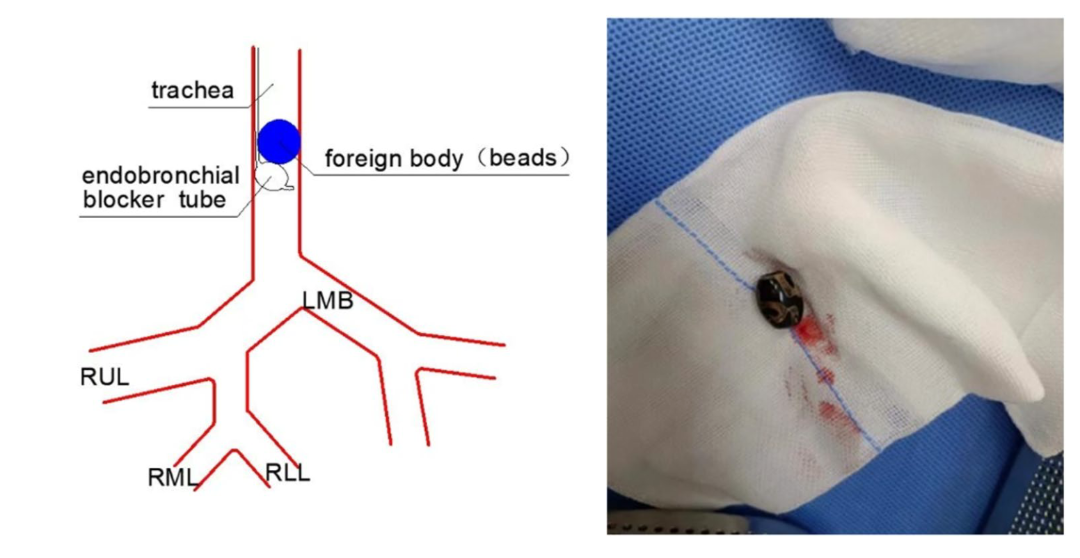

术中可见隆突处一光滑椭圆形珠子样异物,带小孔。术者多次尝试用异物钳夹取,但因表面光滑,向声带方向操作时反复滑脱,多次尝试失败。麻醉医生建议缓慢充气5号支气管封堵器,将封堵器导管小心越过异物后,充气套囊并固定于异物下方。术者用异物钳夹持珠子,同时麻醉医生轻柔牵拉封堵器(图3A)。封堵器套囊不仅防止异物远端滑脱阻塞气管,还为异物钳提供支撑,便于夹持并向声带方向移动珠子。

图3 8岁女孩气管内异物

A. 支气管封堵器辅助气管内异物(FB)取出示意图;B. 取出的异物。

由于患儿声门狭窄,尽管多次尝试通过支气管镜取出,异物仍无法通过。因此,撤出支气管镜,行气管切开术取异物。麻醉医生静脉注射8 mg米库氯铵,术者在可视喉镜下将5号气管导管插入声门下,随后行气管切开取出异物(图3B)。术者插入并固定带气囊的6.5号气管导管,后移除。患儿生命体征稳定,术后转入儿科重症监护室接受机械通气支持。手术持续3h,最低SpO₂为96%。因患儿长时间头低位,静脉注射5 mg地塞米松以减轻脑和器官水肿。术后1天撤离机械通气,10天后关闭气管切口,术后15天出院。3个月后闭合气管造口,6个月随访患儿健康,无后遗症。

麻案精析的评述

儿童气道异物是常见临床急症,常合并肺部感染和不同程度缺氧,严重者可导致窒息和呼吸窘迫。这是麻醉科与耳鼻喉科共同面对的急危重症,其麻醉管理因“气道共享”“病情紧急”“患儿生理特殊性” 而成为极具挑战性的临床场景。结合本例采用高频喷射通气联合支气管封堵器的创新实践,从麻醉学专业视角剖析其核心管理要点,可为同类病例提供进阶思路。

本病例是首例报道使用支气管封堵器成功取出气管内异物的病例。全身麻醉下使用硬质通气支气管镜持续手术是目前最安全的异物取出方,但硬质气管支气管镜检查可能发生严重并发症,包括低氧血症甚至死亡。合适的麻醉对降低死亡率和严重并发症率至关重要。该病例采用全身麻醉下非气管插管保留自主呼吸,联合高频喷射通气。全身麻醉可减少儿童躁动,松弛气管平滑肌,便于异物取出。高频喷射通气是一种安全有效的通气技术,具有高频、低平均气道压和小潮气量的特点。与传统机械通气不同,高频喷射通气依靠气体湍流和氧气扩散进行气体交换,改善氧合并缓解缺氧,小潮气量可减少剪切力导致的机械损伤。

高频喷射通气的一个关键优势是开放式喷射通气,确保良好的视野、手术连续性和自主呼吸保留。高频通气满足患者氧合需求,同时其产生的压力可驱散异物附近的分泌物,提高视野清晰度和手术成功率。然而,尽管通过非气管插管和高频喷射通气保留自主呼吸确保了氧合,CO₂潴留仍是主要问题。遗憾的是,在保留自主呼吸的儿童高频喷射通气过程中,无法持续准确监测呼气末CO₂,只能通过动脉血气分析间歇获取血CO₂水平。CO₂过度蓄积可能导致高碳酸血症相关循环不稳定,而后期快速CO₂排出可能引发CO₂冲洗综合征。因此,在麻醉下非插管自主呼吸患者的潜在高碳酸血症管理中,确保充分氧合至关重要,高频喷射通气有效应对了这一挑战。此外,保留自主呼吸使患者能自主调节呼吸频率,从而降低CO₂相关并发症风险。

在该病例中,瑞马唑仑在非气管插管保留自主呼吸中显示出独特优势。作为新型苯二氮䓬类静脉麻醉药,瑞马唑仑起效快、半衰期短、对呼吸和循环抑制轻微、恢复可预测,这些特性使患儿在整个手术过程中状态稳定,血氧饱和度始终≥96%,无体动、呼吸抑制或呛咳等不良事件,麻醉深度维持良好。由于儿童瑞马唑仑的最佳维持剂量尚未确定,研究者使用了成人最高剂量(1 mg/kg/h),患儿术中血流动力学稳定,术后无并发症,表明瑞马唑仑可作为儿童气管异物取出术的可行选择。

使用支气管封堵器辅助异物取出是本病例的一大亮点。鉴于异物的独特特性,支气管封堵器防止了异物移位,并在取出过程中提供了关键支撑。本病例展示了一种新的气管异物取出方法,可能在特定病例中提高成功率并减少并发症。

在气道异物的麻醉管理中,除前文所述的核心要点外,以下细节亦需高度关注,涵盖术前评估、诱导策略、特殊场景处理及术后管理等多个维度,体现精细化麻醉管理的关键要素。

在术前评估阶段,需精准预判风险分层:

1.异物特性的深度分析

物理性质:明确异物形状(光滑球形/带棱角/纤维状)、材质(金属/塑料/有机异物如花生)、大小(直径与气道内径比值,如本例异物1.3 cm×1.5 cm接近儿童气管直径的70%)。有机异物因易膨胀、继发感染,需警惕突发气道水肿;带钩刺异物可能已造成黏膜损伤,诱导期避免剧烈呛咳导致出血或穿孔。

滞留时间:超过24h的异物常伴周围组织水肿或肉芽增生,增加取出难度,需预判“二次损伤”风险(如钳夹时组织撕裂),提前准备止血药物(如肾上腺素稀释液)。

2. 患儿生理状态的特殊考量

年龄分层管理:新生儿/婴儿(<1岁),喉头位置高(C34)、软骨柔软,麻醉诱导时易发生喉头塌陷,建议保留自主呼吸下浅麻醉置入支气管镜,避免肌松剂导致的完全性气道失控;学龄前儿童(36岁),气道反射亢进,需充分抑制咽反射(如表面麻醉联合深部镇静),防止支气管镜刺激引发喉痉挛。在合并症处理上,如先天性喉喘鸣患儿,需评估气道软化程度,避免正压通气加重气道塌陷;哮喘患儿术前2h雾化吸入沙丁胺醇,降低术中支气管痉挛风险。

在麻醉诱导阶段,需平衡“安全置入”与“避免移位”:

1. 诱导策略的个体化选择

保留自主呼吸诱导(适用于部分梗阻、合作患儿):吸入七氟醚(8%10%)联合静脉瑞马唑仑(0.20.3 mg/kg),逐步抑制呛咳反射,同时观察胸廓起伏确保自主呼吸有效(如本例诱导期SpO₂从91%升至96%);但需注意关键禁忌,完全性气道梗阻(如异物堵塞声门)或意识丧失患儿禁用,避免呼吸抑制后无法通气。

快速顺序诱导(适用于不合作、需紧急控制气道患儿):丙泊酚(23 mg/kg)+瑞芬太尼(1 μg/kg)快速入睡,琥珀胆碱(12 mg/kg)快速肌松,但需在支气管镜准备就绪后给药,避免肌松后异物因气道张力下降而移位(如坠入右主支气管导致单侧肺通气失败)。

2.气道工具的预充气与尺寸适配:支气管封堵器/球囊导管提前在体外测试充气对称性,避免术中套囊偏心导致异物移位;硬质支气管镜型号选择:根据患儿年龄(新生儿3.0 mm,13岁3.54.0 mm,>3岁4.55.0 mm),过粗导致声门损伤,过细则通气效率下降(如本例使用5号封堵器匹配8岁儿童气道直径)。

术中管理:动态应对“气道循环”耦合风险

1.缺氧的多维度预警与干预:

隐性缺氧识别:婴幼儿氧储备少,SpO₂下降前可能先出现心率增快(>基础值20%)、末梢发绀,需结合ETCO₂波形(若可监测)判断是否存在通气/血流比失调;

紧急通气方案:若异物脱落导致完全梗阻,立即停止操作,经支气管镜侧孔高频喷射通气(频率200次/分,压力1.5 bar),同时尝试用封堵器套囊将异物“反推”至主气管,为二次钳夹争取时间。

2.循环波动的机制性处理:

高碳酸血症性低血压:避免单纯使用血管活性药物,优先通过增加HFJV驱动压力(从1.1升至1.5)、延长吸气时间(I:E从1:1.5调整为1:1)改善通气,必要时单次推注麻黄碱(0.5 mg/kg);

反射性心动过缓:支气管镜刺激隆突引发迷走神经反射,立即暂停操作,静脉注射阿托品(0.01 mg/kg),同时加深麻醉(如追加瑞马唑仑0.5 mg/kg)。

术后管理:从复苏到远期随访的闭环管理

1.拔管时机的严格把控:

传统拔管指征:意识清醒(呼唤睁眼)、呼吸频率1525次/分、潮气量>6 ml/kg、吸气负压>20 cmH₂O;特殊情况延迟拔管:手术时间>90分钟或反复气道刺激(如本例后期行气管切开),保留气管导管送ICU,46h后评估喉头水肿消退情况;异物取出后仍存在气道狭窄(如肉芽组织增生),需纤维支气管镜评估后决定是否留置支架。

2.并发症的延迟性监测:

术后24小时重点观察:阵发性咳嗽(警惕异物碎片残留)、犬吠样吸气声(喉头水肿)、发热(吸入性肺炎),复查胸片确认有无气胸/纵隔气肿;远期随访:有机异物(如果仁)患儿术后1个月复查支气管镜,排除黏膜坏死或肉芽肿形成,尤其需关注学龄前儿童的心理疏导(避免再次误吸)。

气道异物的麻醉管理绝非单一技术的应用,而是“病理生理学认知、药理学精准调控、工程学技术整合”的系统工程。从术前异物力学分析到术后气道修复评估,需建立全链条管理思维,尤其关注儿童“小气道、高代谢、快变化”的生理特点。未来,结合床旁超声(评估喉头水肿)、人工智能通气算法(动态优化HFJV参数)等新技术,麻醉科医生将从“安全保障者”升级为“气道修复的协同设计者”,最终实现从“救回生命”到“恢复功能”的诊疗目标。

而结合本病例而言,对于特殊类型的气管支气管异物,临床医生应制定基于具体情况的手术方案,选择适合临床场景的工具,以提高成功率并减少并发症。本病例中,在保留自主呼吸的情况下,使用高频喷射通气联合支气管封堵器成功取出儿童气管异物,为气管支气管异物取出提供了一种创新策略。

原始文献:

Liu W, Liu Y, Wang Y, Zheng Q. High-frequency jet ventilation combined with endobronchial blocker for extraction of tracheal foreign body: a case report. BMC Anesthesiol. 2025;25(1):200. doi: 10.1186/s12871-025-03067-1.

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)