首页 > 医疗资讯/ 正文

Hey guys,这是协和整形专栏的第25期,由@孙怡馨、张梦原、俞楠泽和龙笑等医生为我们带来关于眉间肌肉的的微型计算机断层扫描研究。

眉区作为一个具有重要美学和功能意义的区域,在非语言交流、面部表情塑造以及整体面部对称性中发挥着重要作用。随着年龄增长,眉部往往出现下垂、皱纹等问题,这不仅影响面部年轻状态,也给各种美容治疗带来挑战。对于这些美学问题,临床有多种治疗方式,包括非侵入性的A型肉毒毒素注射,侵入性的眉部提升手术和皱眉肌切除术等。而由于解剖位置的临近,治疗相邻区域的手术方法也可能涉及眉区,如额部整形手术和眼睑下垂矫正手术。因此全面准确地了解眉区的解剖,特别是局部的肌肉层次、分布,对于获得最佳治疗效果并减少并发症至关重要。

Knize于1996年首次对眉区的肌肉结构进行了全面阐释,随后的其他一些研究也关注于眉区的解剖特征。眉区的肌肉结构复杂,主要有以下原因:(1) 肌肉的多样性:额肌(Frontalis Muscle, FM)、眼轮匝肌(Orbicularis Oculi Muscle, OOM)、降眉肌(Depressor Supercilii, DS)、皱眉肌(Corrugator Supercilii Muscle, CSM)和降眉间肌(Procerus Muscle, PM)都在此处;(2) 肌肉纤维连接的丰富:先前的研究中曾报道该区域有丰富的肌肉纤维连接,如额肌与眼轮匝肌交织,降眉肌与眼轮匝肌交织,以及皱眉肌与额肌和/或眼轮匝肌的交织;(3) 肌肉运动的复杂性:眉毛形态随着情绪变化而变化,代表着肌肉收缩的方向多样。先前,针对眉区解剖的研究方法包括大体解剖和组织学染色。他们存在各自的局限性,前者的缺点是具有主观偏差且分辨率低,后者的缺点是观察是非连续的。由于局部解剖的复杂性和方法学的局限性,因此,关于眉区肌肉的描述仍存在一些争议和未解之谜。

近年来,微型计算机断层扫描(micro-CT)的发展为解剖学提供了一种高分辨率、非破坏性的观察技术,能够探索以前无法察觉的微小解剖结构。micro-CT的分辨率可达2微米,只要进行适当的软组织增强处理,即可揭示完整的三维(3D)软组织结构。本文旨在利用micro-CT技术探索眉区的精细肌肉结构,以增强对局部解剖的理解,最终指导临床实践。

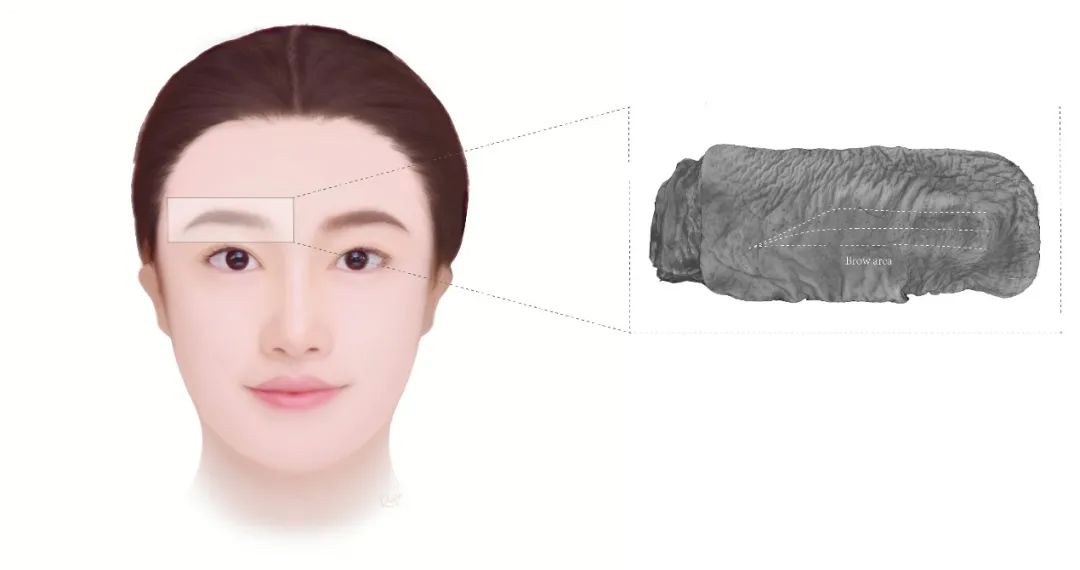

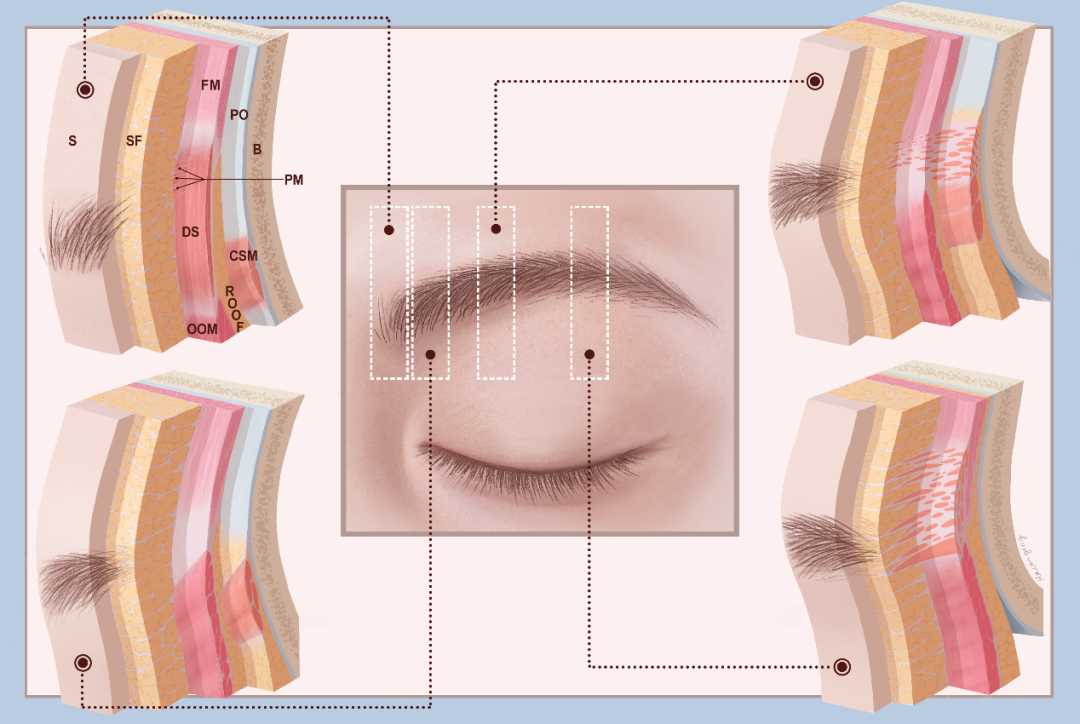

图1

材料与方法

本研究于2023年1月至2024年6月期间开展。纳入8具无额面部或中面部外伤及手术史的新鲜大体(平均年龄69.3±6.8岁,范围64-78岁),共获取16份半侧面标本。所有尸体均合法捐赠于北京协和医院。完整剥离从骨膜至皮肤的眉区组织(图1)。标本立即浸入10%福尔马林溶液中室温固定2天,其中8个半侧面标本进行磷钨酸(PTA)染色,对应另8个标本进行组织学Masson和VVG染色。本研究经北京协和医院伦理委员会批准。

结果

眉区肌肉空间排列

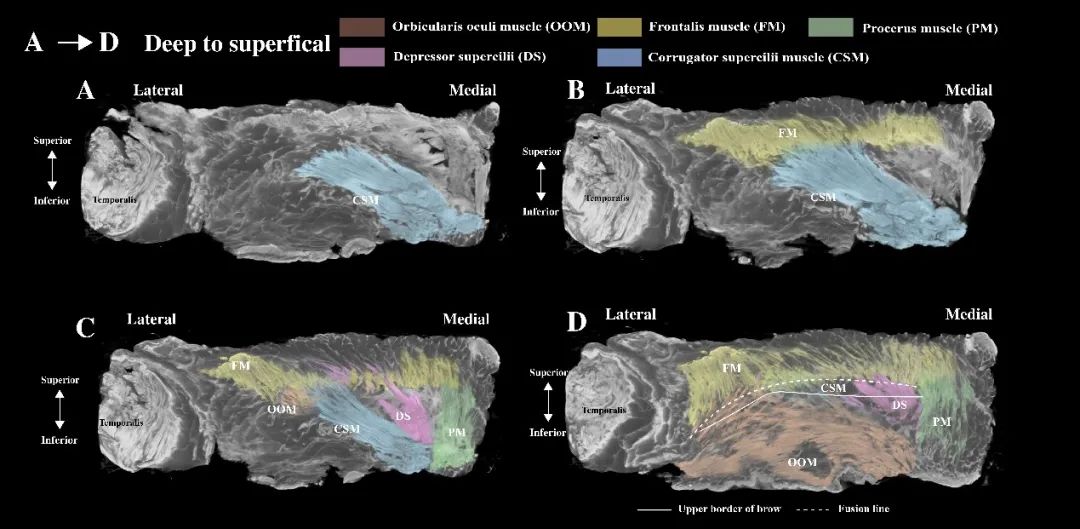

眉区三维软组织空间内可见多块肌肉有序排列。眼轮匝肌(OOM)、额肌(FM)、降眉间肌(DS)及皱眉肌浅层(PM)位于浅层,而皱眉肌(CSM)则位于深层并向侧方及浅层延伸(图2)。从眉间至眉外侧缘,可见PM、DS及OOM的尾侧浅层肌束排列。额肌(FM)位于头侧并与尾侧肌群相连,各肌间存在丰富的纤维连接。

图2

皱眉肌的起源、分束、走行与止点

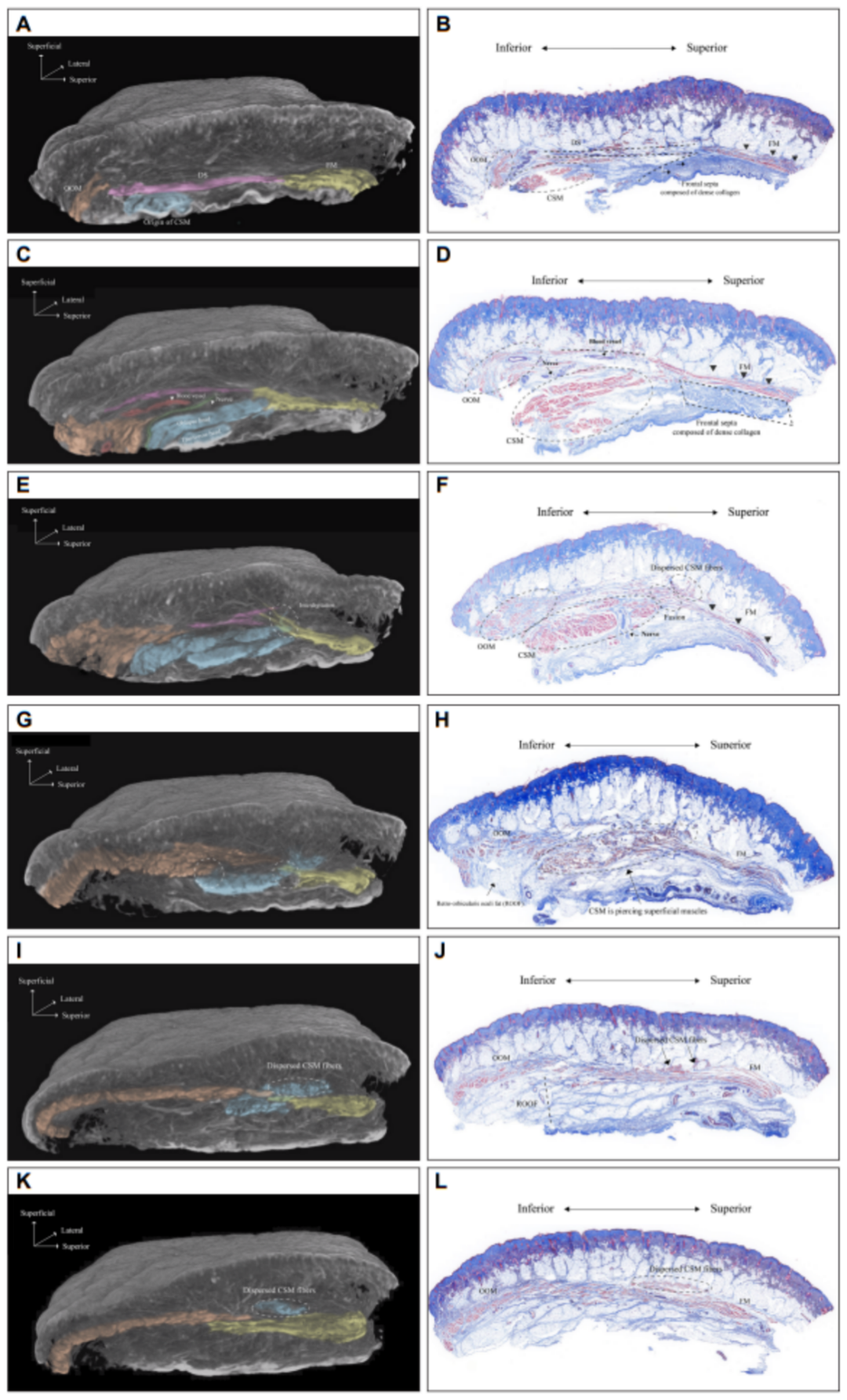

皱眉肌(CSM)起自眉下缘骨膜,表面覆盖降眉间肌(DS)(图3A、B)。其走行过程中逐渐分为浅、深两束,每束进一步分为2-4条小肌束(图3C、D)。浅层肌纤维走行更垂直,深层肌纤维走行更水平,且终止点更偏外侧。如既往文献所述,浅层称斜头,深层称横头。8例标本中6例的横头显著强于斜头,2例斜头与横头相近。神经血管束紧邻CSM分布(图3C、D)。Masson染色切片中可见疑似眶上神经的分支横穿CSM(图3E、F)。

图3

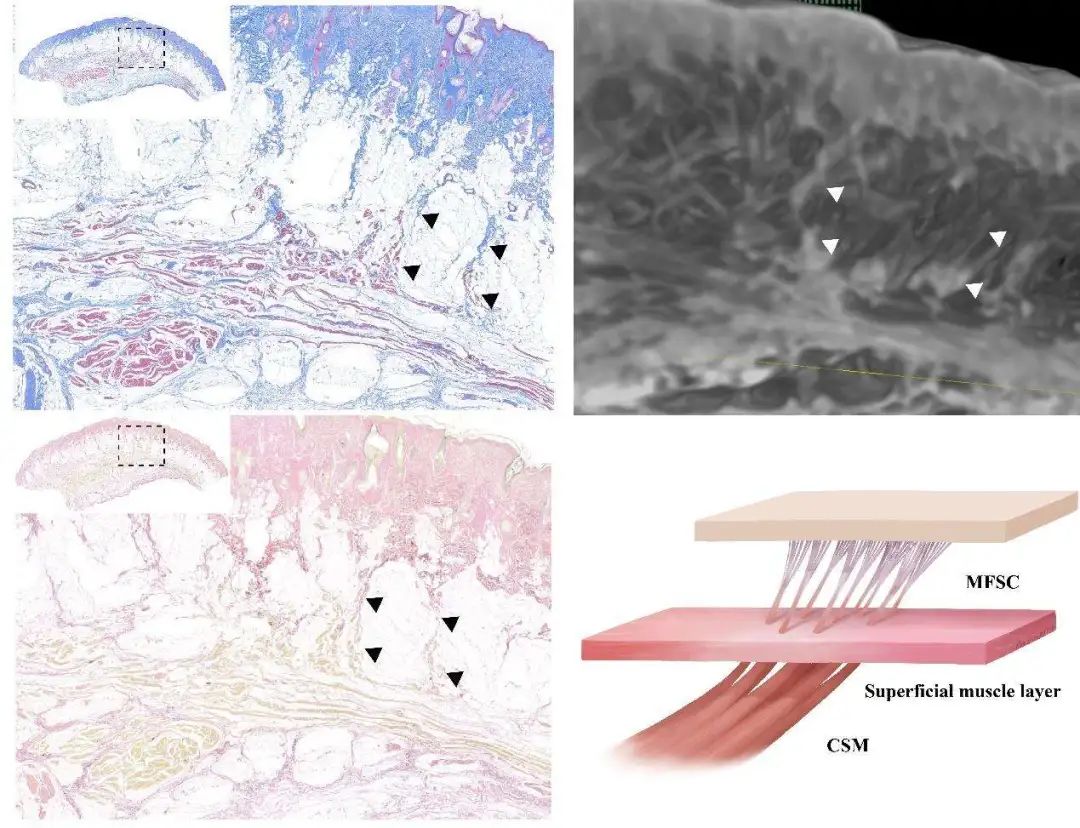

CSM向浅层走行时穿过浅层肌群:斜头穿过并与额肌(FM)交织(图3E、F),横头主要与FM融合,同时也与眼轮匝肌(OOM)交错(图3G-J)。总体而言,CSM纤维主要与FM交织(图2B)。当CSM穿透FM时,其肌束被FM打断并分散为更细的纤维(图3G、H)。穿透FM后,CSM纤维散在分布于浅层肌表面(图3E-L),并与皮下纤维隔相连,形成“肌肉-纤维隔复合体”,可向真皮直接传递收缩力(图4)。VVG染色显示该复合体几乎不含弹性蛋白,属于1型表浅肌肉腱膜系统(SMAS)(图4)。

CSM止点位于眉毛上缘上方,其末端纤维呈扫帚状广泛锚定于皮下,并延伸至眉外侧1/3毛发区,覆盖毛发区宽度的77.9%±7.5%(范围:66.5%-88.4%)(图3K、L)。

图4

浅层肌群(眼轮匝肌、额肌、降眉间肌)

额肌(FM)为眉毛主要提肌,呈薄片状包裹于帽状腱膜内,止于眉区。矢状面观,FM纤维呈细丝状(图3),其前表面发出多条纤维隔连接真皮。

眼轮匝肌(OOM)为环形肌,其眉区纤维属眶部。连续纤维束从真皮延伸至眼轮匝肌后层,纤维束分支明显,将肌肉分隔为多个亚束(图3I-L),此韧带样结构或为眶隔韧带,与Yang等描述的下睑眼轮匝肌区结构相似。

降眉间肌(DS)位于眉内侧1/3的FM与OOM之间(图2D),纤维走向更趋垂直(图2D),且较OOM更纤细(图3C、D)。

浅层肌群间存在丰富的纤维连接(图2D)。眉内侧1/3处,DS连接FM与OOM;中1/3处,CSM浅层纤维桥接FM与OOM融合区;外侧1/3处,FM止于OOM深面并与之直接融合。FM终止点位于眉内侧及中1/3上缘上方2-5 mm(图2D);外侧1/3处,FM与OOM连接点下移,融合线位于上缘上方(6/8,75%)或下方(2/8,25%)。FM末端与拮抗肌纤维呈指状交错。

眉区解剖层次由内至外侧的演变

眉内侧1/3处肌纤维及皮下纤维密集,眼轮匝肌下脂肪层较稀疏,提示局部组织致密。OOM、DS及FM形成浅层薄薄的肌层,骨膜与肌肉间的层次则有丰富的致密胶原纤维(尤以FM下方显著)(图3A-D),此结构为分隔额部与眶部脂肪室的额隔,构成ROOF顶部。向外侧移行,脂肪小叶逐渐积聚于OOM下方及CSM周围(图3E、F)。随着CSM向浅层走行,ROOF增厚且FM下方额隔消失(图3G-L)。有趣的是,浅层脂肪小叶垂直排列,深层脂肪小叶则斜行分布。总体而言,从眉内侧至外侧,软组织架构由致密渐趋疏松,尤以肌肉下层显著。

眉区解剖模式见图5,动态解剖演变视频。

图5

讨论

本研究结合micro-CT与组织学显微观察,系统解析了眉区精细解剖结构,尤其是肌群的分布特征。据我们所知,这是首个利用显微CT实现眉区解剖结构连续精细观察的研究。既往关于眉区肌群的争议较多,本研究澄清了这些解剖学疑点,为临床实践提供了重要指导。

皱眉肌解剖的精细化描述

既往文献对皱眉肌(CSM)具体范围的描述存在争议。多数研究认为CSM止于眉毛毛发区中部或内侧半,而Janis等提出其止点位于眶外侧缘至鼻根连线85%处。本研究结果与Janis等一致,证实CSM覆盖范围较既往认知更广(约80%)。对CSM范围的低估源于其止点的模糊性——CSM最外侧部分菲薄且与额肌(FM)、眼轮匝肌(OOM)交错,传统尸体解剖难以辨识。而micro-CT完整保留了结构,清晰显示CSM近止点的浅层肌纤维,精准勾勒其覆盖范围。

关于CSM与浅层肌的连接方式,既往研究亦存在分歧。早期尸体解剖研究报道CSM穿透并与FM、OOM交织后止于真皮,另有观点认为CSM仅与眉内侧OOM相交。上述研究均基于高加索人群。韩国团队研究发现亚洲人群CSM主要与FM纤维交错,本研究结果与此一致,提示种族内解剖特征具有保守性,但种族间确实存在差异。

研究中引发了一个有趣的问题:CSM止于皮下,其穿透FM的过程为何不影响二者的收缩功能?基于观察,我们提出可能的解释:CSM向浅层走行时肌束逐渐分散变薄如扫帚状,同时浅层肌束间隙在近止点处增宽。扫帚状CSM纤维穿过这些间隙,与FM及少量OOM纤维交织后达浅层。这种模式可能最大程度减少对肌肉完整性及收缩功能的干扰。

额肌与眼轮匝肌的关联

FM与OOM的相互作用已有描述。基于解剖连续性,“额肌-眼轮匝肌复合瓣(FOOM瓣)”概念被提出并用于重度上睑下垂修复。但关于二者在眉区具体连接方式的系统性研究较少。Hwang等对5具韩国成人尸体进行显微观察,发现FM在眉中内侧止于上缘,而在外侧止于上缘下方约0.5 cm。小样本量与间断切片观察影响了该研究可靠性。本研究基于亚洲人群的连续显微CT观察显示,尽管FM与OOM在外侧连接点下移,但融合线仍位于上缘上方。进一步发现:眉内侧FM与OOM通过DS连接;眉中部二者开始直接连接,但连接处夹杂CSM浅层纤维;眉外侧1/3二者直接融合。深入理解FM-OOM连接模式有助于确定FOOM瓣制备时的剥离范围。此外,本研究提示FOOM瓣可能包含CSM纤维,这一现象既往未被关注。由此引发我们的新思考:FOOM瓣矫正上睑下垂是否可能改善眉间纹?这可能值得进一步探索。

临床相关性

眉间纹治疗

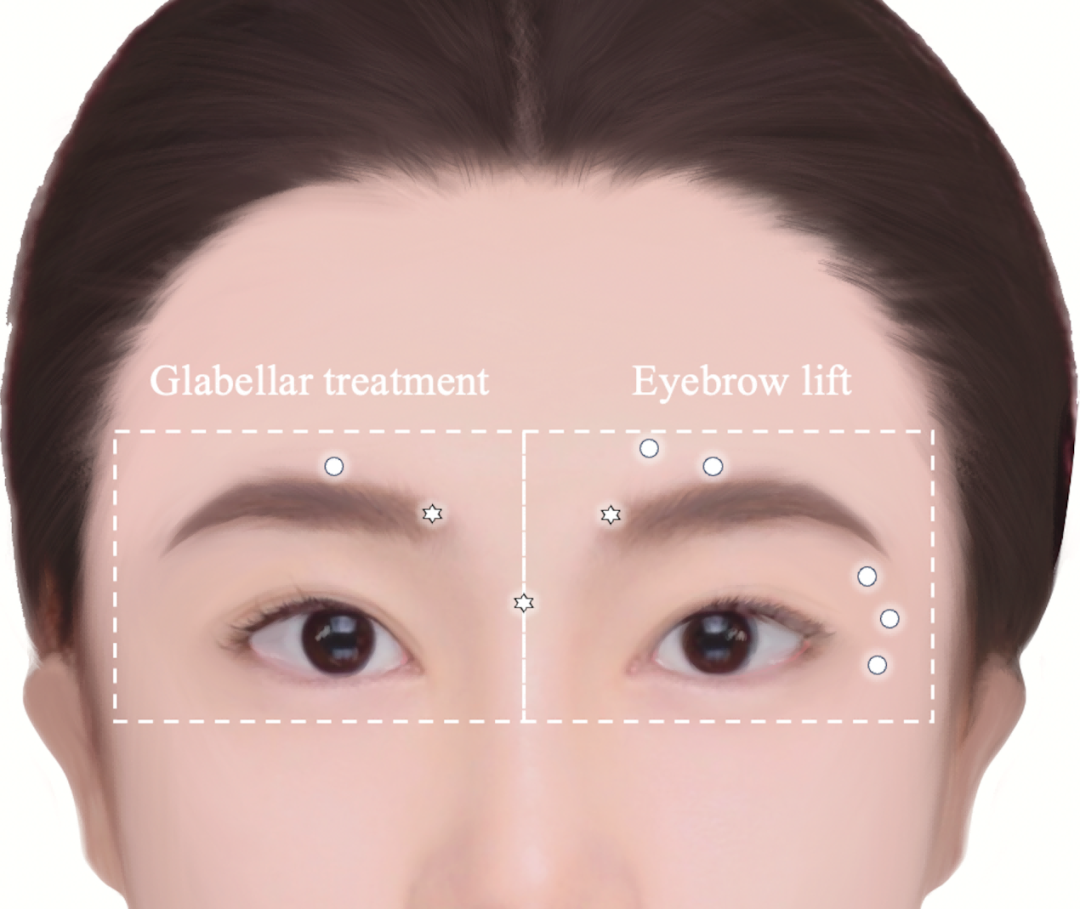

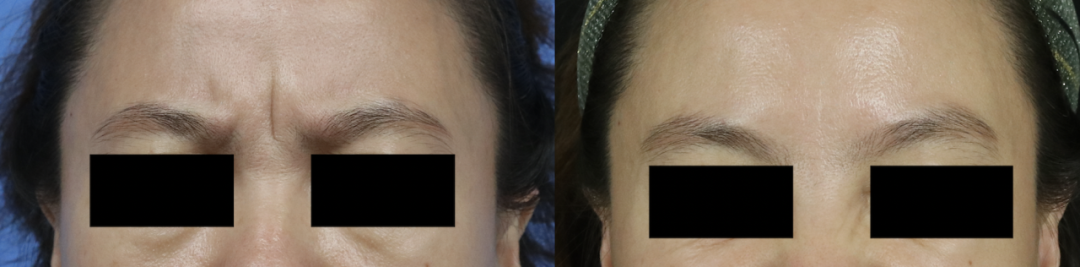

改善眉间纹是上面部年轻化的常见需求,目前最广泛应用的方法为A型肉毒毒素(BoNT-A)注射麻痹CSM。CSM起于深部、止于浅而广,故常规注射两点:眉内侧上缘骨膜上注射点与瞳孔中线眉上真皮下注射点(图S1,右侧半面)。尽管亚洲人群CSM起于眉毛发区下方,但重力可能影响BoNT-A扩散,故第一注射点仍定于起点上缘。图S2展示了BoNT-A治疗眉间纹的临床案例。

图S1

图S2

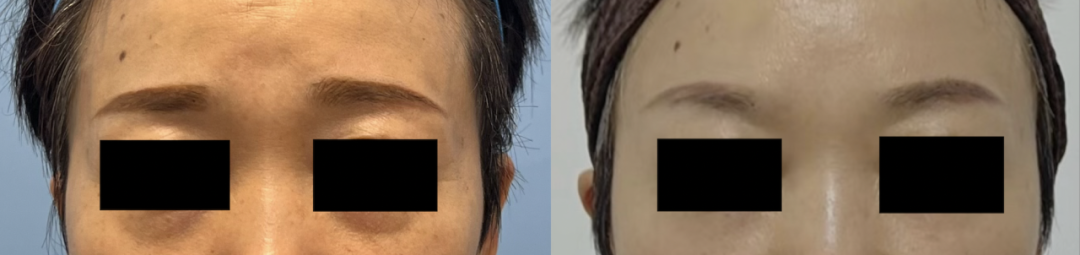

眉下垂治疗

眉下垂随年龄增长发生,外侧段常更早显现,原因包括外侧降肌力量更强及深层组织支撑更弱,本研究亦证实此点。BoNT-A注射可通过重建局部肌力平衡调整眉位,但目前尚无广泛认可的注射方案。结合解剖研究与文献,我们推荐眉提升注射策略(图S1,左侧半面):CSM麻痹两点减少降眉力量,外眦周围均布三点靶向OOM外侧段以提升眉尾。图S3展示了临床案例。

直接眉提升术常于眉尾毛发区旁作皮肤-皮下组织梭形切除,常用术式包括眉上切口与眉下切口。临床实践中眉上成形术多用于眉尾明显下垂者,可提升眉尾并改变眉形。但本研究提示眉上成形术切口位于FM与OOM交界处,二者收缩方向(FM向上、OOM向下)与切口垂直,导致切口持续受牵拉,可能增加瘢痕增生风险。

图S3

本研究存在局限性。首先,样本仅来源于亚洲人群,未纳入高加索人种。不同种族解剖特征存在差异,结论不宜直接外推。其次,micro-CT图像难以区分细小神经、血管与组织纤维,限制了对眉区脉管系统的研究。第三,样本量较小,需扩大样本提升结论可靠性。最后,相关临床策略需进一步验证。

结论

本研究结合显微CT与组织学技术,系统研究了亚洲人群眉区肌群特征。CSM起于骨膜,主要穿透FM后止于皮下,形成肌纤维-隔复合体传递收缩力,其覆盖范围达眉毛发区80%,较既往报道更广。FM止点位于眉上缘上方2-5 mm,与拮抗肌关系密切。眉外侧软组织较内侧疏松,是外侧眉下垂早发的原因之一。本研究深化了对眉区精细解剖的认知,为临床实践提供了指导。

文章出处

Sun Y, Zhang M, Zhang Y, Dong R, Yu P, Tao C, Ma X, Jin L, Zhang D, Huang J, Yu N, Long X. Deciphering the Refined Musculature of the Brow Area in Asians by Micro-Computed Tomography. Aesthet Surg J. 2025 Feb 18;45(3):286-292. doi: 10.1093/asj/sjae217. PMID: 39491514.

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)