首页 > 医疗资讯/ 正文

在2024年欧洲心血管介入大会(EuroPCR)上,作为大会“三大突破性研究”(Three Major Breaking Trial)之一,空军军医大学西京医院心血管内科陶凌教授在最新突破性研究(Late Breaking Trial)现场公布了首个验证药物球囊术后抗血小板策略的大规模临床研究(REC-CAGEFREE Ⅱ研究)的主要结果。2025年3月31日,国际权威医学期刊《英国医学杂志》(BMJ)在线发表了该研究全文。中国医学论坛报社特邀陶凌教授对其牵头进行的REC-CAGEFREE Ⅱ研究进行解读,以飨读者。

研究背景和设计

对于血管介入治疗,药物洗脱支架仍被视为治疗“金标准”并被国内外指南常规推荐。然而,金属支架的置入虽快速地解除了血管狭窄,但仍存诸多不足:金属支架限制了血管功能的恢复,促进了局部慢性炎症及血栓风险。药物涂层球囊作为新兴技术,可通过球囊扩张和局部药物递送实现“介入无金属置入”,有望在预后相近的前提下避免支架置入。然而,使用药物球囊治疗的手术适应证和术后抗栓策略目前仍不清楚。

2024年9月2日,陶凌教授、高超教授团队在《柳叶刀》(Lancet)杂志发表了REC-CAGEFREEⅠ研究结果,探索了药物球囊的适应证。该研究显示,在原发病变中,药物球囊尚不能普适替代药物支架;预设亚组分析发现,药物球囊在大血管(血管直径≥3.0mm)中显著劣于药物支架;而在小血管中两者效果相当,支持了药物球囊可部分替代药物支架。

团队在上述研究的基础上延续创新,探索了药物球囊术后抗栓策略,提出用于药物球囊术后抗栓的“逐级双联抗血小板降阶策略”,并牵头开展了REC-CAGEFREEⅡ研究,旨在验证急性冠脉综合征(ACS)患者药物球囊术后最佳抗血小板策略。

研究主要终点为12个月内发生的净不良临床事件(NACE),包括全因死亡、卒中、心肌梗死、血运重建、出血学术研究会(BARC)定义的3型或5型出血事件。主要分析基于意向治疗人群分析。

主要研究结果

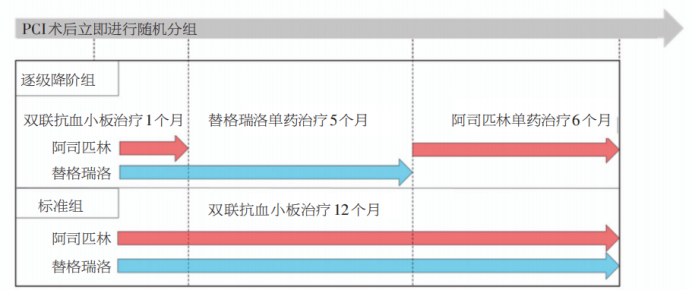

2021年11月27日至2023年1月21日,在全国41个研究中心纳入了1948例药物球囊置入成功的ACS患者。其中,975例被随机分配至逐级降阶组,阿司匹林联合替格瑞洛(双联抗血小板)治疗1个月,继之替格瑞洛单药治疗5个月,然后阿司匹林单药治疗6个月;973例被分配至标准组,双联抗血小板治疗12个月(图1)。

图1 药物球囊术后两种抗栓策略

受试者平均年龄为59.2岁,男性占74.9%,30.5%有糖尿病病史,有冠心病介入或心梗病史者分别占32.2%和13.2%,高出血风险人群占20.6%。在病变类型中,17.8%为支架内再狭窄,42.7%为分叉病变,60.9%为小血管病变。研究中共有99.3%的受试者完成了12个月随访。

主要终点

逐级降阶组和标准组分别有87例和84例受试者发生了主要终点NACE,(8.9%对8.6%,组间差异:0.36%;单侧95%CI:2.47%;P非劣效性=0.013),达到了统计学非劣效。

逐级降阶组和标准组的BARC 3型或5型出血率分别为0.4%和1.6%(组间差异:-1.19%,95%CI:-2.07~-0.31,P=0.008)。

全因死亡、卒中、心肌梗死和血运重建导致的复合事件率分别为8.6%和7.6%(组间差异:1.05%,95%CI:-1.37~3.47,P=0.396)。

次要终点

在首个次要终点中,研究者采用预设胜出率(Win Ratio)方法分析受试者的整体净获益,按照不同临床重要性,逐层对比了全因死亡、卒中、心肌梗死、BARC 3型出血、血运重建、BARC 2型出血后,发现逐级降阶组显著优于标准组(14.4%胜出对10.1%胜出,胜率比:1.43,95%CI:1.12~1.83,P=0.004),逐级降阶组的整体净获益显著更高。

研究的三大亮点

陶凌教授指出,REC-CAGEFREE Ⅱ研究在试验设计和实施方面有如下3大亮点。

01 研究意义

尽管药物球囊在全球范围内已有10余年的应用,但其术后抗栓时长仍存在很大争议。在临床实践中,医生通常会根据自身经验和患者情况选择抗栓方案,但往往缺乏循证医学支持。据我们所知,REC-CAGEFREE Ⅱ研究是首个验证药物球囊术后最佳抗血小板策略的随机对照研究(RCT)。本研究填补了这一领域的空白,有望改写药物球囊术后抗栓指南。

02 研究终点

选择本研究结果采用临床硬终点,入组样本较大,结果的可信赖度较高。为权衡患者出血和缺血的总体效应,本研究选择了NACE作为主要终点。此外,考虑到复合终点内不同事件的临床重要性差异,我们将临床相关缺血或出血事件的分层复合终点设为首个次要终点,采用Win Ratio方法分析受试者新抗栓策略的整体净获益。

03 研究数据收集

除常规的随访方法外,我们还开发了一个基于微信平台的移动应用程序,用于评估患者的健康状况。这一创新措施旨在提高患者的随访依从性,并增强数据收集的全面性和准确性。通过这种移动应用程序,我们能够更有效地跟踪患者的长期健康状况,进一步优化研究的监测和评估过程。

下一步研究计划

陶凌教授指出,过去20余年间,阿司匹林联合P2Y12受体抑制剂的双联抗血小板药物治疗策略是减少冠心病治疗术后缺血性事件发生的基石。然而,长程抗血小板治疗往往增加出血风险,甚至导致脑出血或死亡。单纯药物球囊治疗由于避免了可激活血小板的金属小梁,理论上可缩短抗血小板治疗时间,但如何缩短仍不清楚。REC-CAGEFREE Ⅱ研究是首个验证药物球囊术后最佳抗血小板策略的RCT,提出的“逐级双联抗血小板降阶策略”亦是该领域目前唯一证实的抗栓策略。

目前逐级降阶策略仅有此1项临床研究支持,当即推荐所有ACS患者在单纯药物球囊治疗后均采用逐级降阶策略仍为时尚早,仍需进行进一步的研究,尤其是在真实世界中观察该策略的安全性和有效性,以进一步巩固支撑数据。同时,我们RCT结果仅仅呈现的是平均治疗效应,所以继续分析各亚组人群是必要的。目前REC-CAGEFREEⅡ亚组的初步分析显示,不同病变特征,如新发病变或支架内再狭窄,是否为分叉病变等,并不会对逐级降阶策略的治疗效果产生差异。同时,我们发现该策略在高出血风险人群可能更具优势。因此,还需要开发针对患者个体化风险评估及评分的系统。

本课题组在陶凌教授、高超教授带领下,深耕心血管领域临床研究,先后在Lancet、BMJ、《欧洲心脏杂志》(EurHeartJ)和《循环》(Circulation)杂志等权威期刊发表系列原创性研究。未来,团队将持续聚焦临床研究,一方面,力争产出更多突破性成果,为推动团队学术研究、人才培养不懈努力;另一方面,继续深入打通实验室-临床前-临床研究的转化全链条,推进原创基础研究成果转化,形成具有自主知识产权的临床新产品、新策略、新方案。

西京医院心血管内科陶凌教授为该论文通讯作者;高超教授为第一作者。西京医院心血管内科朱彬博士、中国科学技术大学附属第一医院欧阳繁教授、天津市第四中心医院温尚煜教授分别为共同第一作者。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)