首页 > 医疗资讯/ 正文

9月28日,广东省疾控局发布最新基孔肯雅热监测信息9月21日0时至27日24时,全省新增报告3153例基孔肯雅热本地个案未报告重症和死亡个案。病例分布在江门2927例,佛山78例,广州68例,深圳22例,珠海13例,东莞7例,清远和湛江各6例,肇庆5例,汕头4例,韶关、梅州、中山和潮州各3例,茂名、惠州、汕尾、阳江和云浮各1例。

广东省疾控中心传染病预防控制所所长、传染病防控首席专家康敏指出,近期江门市发生基孔肯雅热暴发疫情,当地已启动突发公共卫生事件Ⅲ级响应,全力以赴开展疫情防控。目前疫情快速上升势头得到初步遏制,但仍在较高水平波动。中秋、国庆节假日即将到来,人群流动性加大,户外活动和适宜天气条件下被蚊媒叮咬风险高,基孔肯雅热疫情传播扩散风险持续增加,防控工作仍不能松劲。

基孔肯雅热(CHIK)是由基孔肯雅病毒(CHIKV)引起、经伊蚊叮咬传播的急性传染病,其传播途径与登革热、寨卡病毒病高度相似,且全球流行范围持续扩大。我国媒介伊蚊分布广泛,近年境外输入病例增多,本地传播风险显著升高。《基孔肯雅热防控技术指南(2025 年版)》(以下简称《指南》)为临床诊疗与疫情防控提供了科学依据,本文梳理其流行病学、发病机制、临床表现、鉴别诊断及治疗核心要点,助力医务人员与疾控工作者精准应对。

一、流行病学特征:明确传播链条与风险范围

(一)传染源与传播途径

传染源:包括患者、隐性感染者及带病毒的非人灵长类动物,其中患者在病毒血症期(发病 7 天内)传染性最强,是主要传播源头。

传播途径:以伊蚊叮咬传播为主,我国主要媒介为白纹伊蚊和埃及伊蚊 —— 伊蚊叮咬病毒血症期的人或动物后,病毒在其体内繁殖并到达唾液腺,经 2~10 天 “外潜伏期” 后可再次传播;罕见情况下可通过输血、接触患者血液或母婴传播。

(二)关键时间窗口与易感人群

潜伏期:1~12 天,多数为 3~7 天,需重点关注暴露后 1 周内的症状监测。

传染期:患者自发病当天至发病后 7 天内具有传染性,此阶段的防蚊隔离是阻断传播的关键。

易感人群:人群普遍易感,感染后可获得持久免疫力,再次感染风险极低。重症高危人群包括婴儿、老年人、晚期妊娠和围产期妇女、慢性基础疾病患者、免疫抑制者等。

(三)流行特征与风险地区分类

全球流行:1952 年首次在坦桑尼亚发现,目前已扩散至美洲、亚洲、非洲等 119 个国家和地区,流行区域与登革热、寨卡病毒病高度重叠。

我国情况:尚未形成地方性流行,但白纹伊蚊分布广、活跃期长,2008 年首次发现输入病例,2010 年后累计报告 6 起输入引发的本地疫情,7-11 月为病例高峰期。

风险分级:《指南》将我国划分为 4 类风险地区,其中 Ⅰ 类地区(浙江、福建、广东、广西、海南、云南)媒介活跃期长、登革热本地病例多,是基孔肯雅热本地传播高风险区域;Ⅳ 类地区(内蒙古、吉林等)无媒介伊蚊分布,风险最低。

二、发病机制与病原学基础:病毒特性决定传播能力

CHIKV 属于披膜病毒科甲病毒属,其生物学特性直接影响传播与致病性:

病毒结构:呈球形、有包膜,直径 60~70nm,仅 1 个血清型;基因组为单股正链 RNA(约 11.8kb),编码 4 种非结构蛋白(参与病毒复制)和 5 种结构蛋白(构成病毒颗粒)。

基因型差异:分为西非型、东中南非型和亚洲型,其中东中南非型的印度洋分枝(IOL)突变后更易通过白纹伊蚊传播,是全球多地暴发疫情的主要毒株。

抵抗力:对热敏感(56℃30 分钟可灭活),不耐酸;70% 乙醇、1% 次氯酸钠、过氧乙酸、紫外照射等常规消毒方式可有效灭活,为环境消毒提供明确依据。

病毒经伊蚊叮咬进入人体后,先在局部组织细胞复制,随后进入血液循环引发病毒血症,进而侵犯关节、皮肤等组织器官,导致发热、关节痛等症状;部分患者因免疫反应持续,可能出现长期关节疼痛。

三、临床表现:典型 “热 - 痛 - 疹” 三联征为核心

基孔肯雅热临床表现具有特征性,多数患者症状明显,少数可出现严重并发症:

(一)发热:急起高热,可呈双峰热

发热为首发症状,多急起出现,体温常达 39℃以上,持续 1~7 天;部分患者热退后 1~2 天再次发热,形成 “双峰热”(二次发热持续 3~5 天),伴随寒战、头痛、背痛、全身肌肉疼痛,部分患者还会出现畏光、恶心、呕吐等全身症状。

(二)关节疼痛:特征性 “小关节剧痛”

关节疼痛是本病最突出的症状,以手腕、踝趾等小关节为主,也可累及膝、肩等大关节,其中 “腕关节受压引发剧烈疼痛” 是本病的特征性表现。急性期关节可出现肿胀、僵硬(晨间加重),严重者无法活动,多数患者 1~3 周缓解,但部分病例关节疼痛可持续数月甚至数年,影响生活质量。

(三)皮疹:发病后 2~5 天出现

超过半数患者在发病 2~5 天出现皮疹,多见于躯干、四肢伸侧、手掌和足底,表现为红色斑丘疹或紫癜,疹间皮肤正常,部分伴随瘙痒,数天后消退并可能出现脱屑,无色素沉着遗留。

(四)严重并发症:罕见但需警惕

极少数患者可出现出血(牙龈出血、皮肤瘀斑)、脑炎、脊髓炎等严重并发症,老年、基础疾病患者风险更高,严重时可导致死亡,需及时识别并给予重症监护。

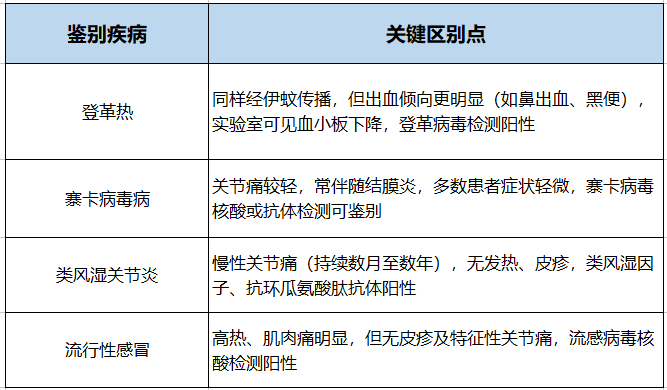

四、鉴别诊断:需与常见蚊媒病、关节炎区分

基孔肯雅热临床表现易与登革热、寨卡病毒病等蚊媒传染病及类风湿关节炎混淆,需结合流行病学史、实验室检查鉴别:

《指南》明确,疑似病例需结合 “发病前 12 天内有流行区旅居史” 及 “热 - 痛 - 疹” 症状,通过 CHIKV 核酸检测、IgM/IgG 抗体检测(如 IgG 阳转或恢复期滴度 4 倍升高)确诊。

五、治疗与管理:无特效药,对症 + 防传播为核心

目前尚无针对 CHIKV 的特异性抗病毒药物,治疗以对症支持、阻断传播为重点:

(一)对症支持治疗

高热:优先物理降温,必要时使用对乙酰氨基酚等解热镇痛药,避免使用阿司匹林(可能增加出血风险)。

关节痛:轻中度疼痛可选用布洛芬、萘普生等非甾体抗炎药;长期疼痛需结合康复治疗,避免关节功能障碍。

重症管理:合并脑炎、休克的患者需给予补液、颅内压控制、器官功能支持等综合治疗,降低死亡率。

(二)防蚊隔离:阻断传播关键

病毒血症期(发病 7 天内)患者原则上需住院防蚊隔离,隔离期限至体温自然正常超过 24 小时;无法住院者需居家隔离,使用蚊帐、蚊香等防蚊措施,辖区疾控机构需上门指导。

医疗机构需落实防蚊措施:病区安装纱门纱窗,患者床位配备蚊帐,同时清理外环境蚊媒孳生地(如积水容器),避免院内传播。

(三)职业防护

医务人员诊疗、采集血液样本时需采取标准防护(戴手套、口罩),避免接触患者血液及分泌物;开展流行病学调查时需做好防蚊(穿长袖衣裤、涂驱避剂),防止被感染伊蚊叮咬。

结语

基孔肯雅热作为 “输入风险高、传播能力强” 的蚊媒传染病,其防控需 “临床识别 - 实验室确诊 - 疫情处置” 协同发力。临床医务人员掌握 “热 - 痛 - 疹” 典型表现与鉴别要点,可尽早发现病例;疾控部门落实蚊媒监测与孳生地清理,能从源头降低传播风险。结合《指南》要求,强化 “多病同防” 理念,才能有效应对基孔肯雅热的输入与本地传播威胁,保障公众健康。

参考文献

[1]基孔肯雅热防控技术指南(2025年版)[J].中国感染控制杂志,2025,24(08):1167-1170.DOI:CNKI:SUN:GRKZ.0.2025-08-020.

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)