首页 > 医疗资讯/ 正文

人们常说“眼见为实”,但有时候仅仅“看到”某人脸色不对,自己就突然觉得嗓子发干、浑身不适。而且,哪怕对方只是虚拟现实里的一个“疑似病人”,我们的大脑也可能会立刻进入警戒状态,甚至直接通知免疫系统“准备作战”。

这听起来或许像科幻小说?但其实,这是《自然·神经科学》(Nature Neuroscience)最近发表的一项前沿研究所得出的结论:仅凭视觉识别一个“看起来像生病”的人,我们的神经系统就足以触发一系列真实的生理免疫反应。这项发现不仅刷新了我们对大脑“预判”威胁的理解,更挑战了“非接触就无害”的传统认知。

DOI:10.1038/s41593-025-02008-y

没有病菌也能激活免疫?

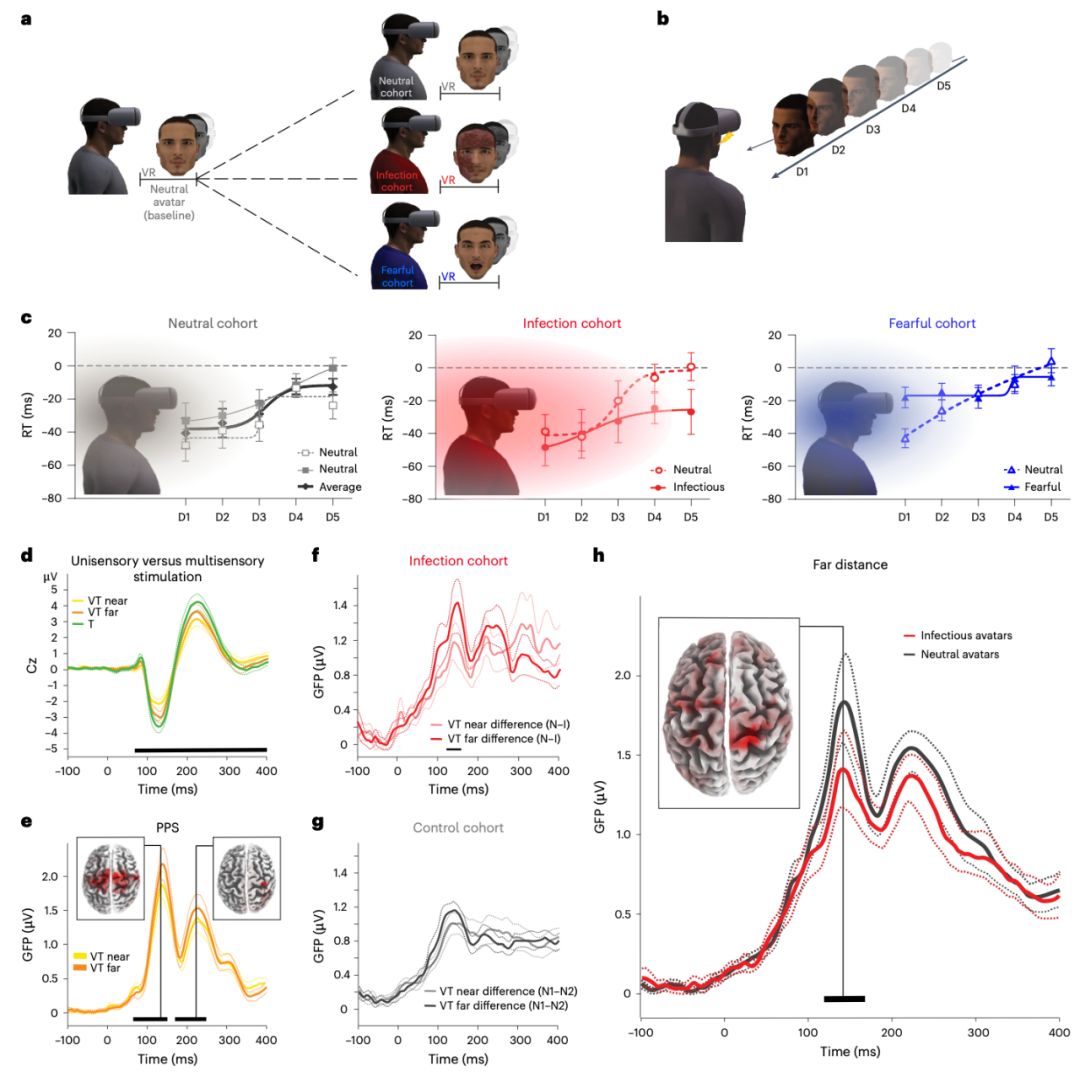

这项研究的核心问题在于:当潜在的病原体威胁尚未真正接触人体时,大脑是否能够通过神经机制感知并激活免疫系统?研究团队通过一系列复杂的实验设计,利用虚拟现实技术模拟感染威胁,结合心理物理学、脑电图(EEG)、功能性磁共振成像(fMRI)、质谱分析和流式细胞术等多种技术手段,测量了参与者对虚拟感染威胁的行为、神经和免疫反应。

他们设计了一个看似离奇但逻辑严密的实验。他们通过虚拟现实技术,让参与者“遇见”几种不同的人像:一种面色蜡黄、眼神呆滞、具有明显感染迹象的“感染性头像”;一种是面带恐惧的头像;还有一种则面部表情中性。实验中,参与者需要在虚拟现实中对触觉刺激做出反应,同时观察头像逐渐靠近。

惊人的事情发生了:感染性头像能够引发参与者对潜在感染威胁的预期反应,这种反应在参与者感知到头像进入其“近身空间”(PPS)时尤为显著。近身空间是指围绕身体周围的区域,大脑会特别关注该区域内的潜在威胁。此时,大脑立即表现出警觉状态,反应速度明显加快。

EEG数据显示,当感染性头像逐渐接近时,参与者顶叶和前运动皮层等与身体感知和动作准备相关的大脑区域就被激活。这说明,大脑不仅能识别“这张脸不太对劲”,还会在它真正靠近之前就已提前做出预判。

此外,研究还发现,感染性头像在远距离时就能引起显著的神经反应,而中性头像则没有这种效应。这一结果表明,大脑能够提前感知虚拟感染威胁,并在威胁尚未靠近时就开始做出反应。

感染性虚拟头像对近身空间(PPS)系统的影响

看到感染性头像,免疫系统先动了

如果说大脑提前反应还可以归为心理层面,那免疫系统的动作就让人不得不重新定义“看见即反应”的含义了。

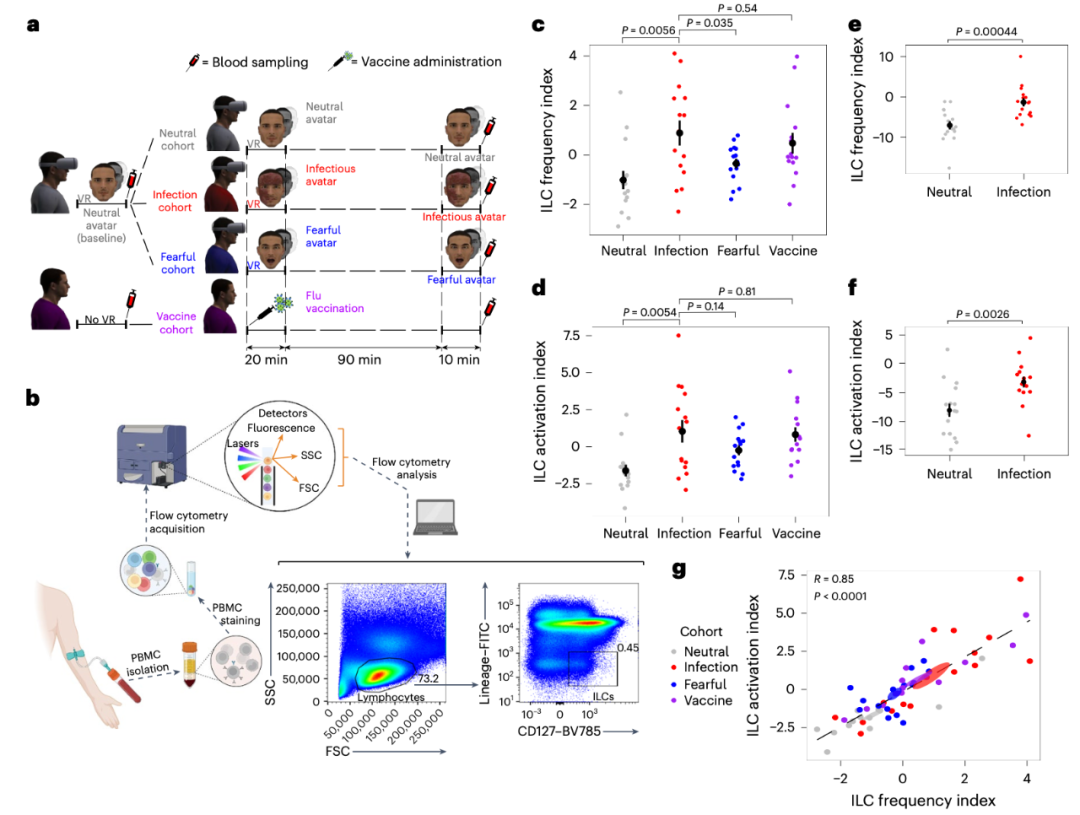

研究人员通过流式细胞术分析了参与者血液中的天然淋巴细胞(ILCs)和自然杀伤细胞(NK细胞)。结果显示,与中性头像和恐惧头像相比,感染性头像能够显著改变ILCs的频率和激活状态:ILC1s减少,ILC2s和ILC前体细胞(ILCPs)增多——这种免疫细胞的重排模式,几乎和流感疫苗接种引起的免疫反应相似。

更为形象地理解,大脑在还没接触到真正的病毒前,就已经通过神经信号“通知”免疫系统:危险可能正在靠近,该“动手”了。

虚拟或真实刺激对先天淋巴细胞(ILCs)频率和激活状态的影响

神经系统如何将“视觉线索”

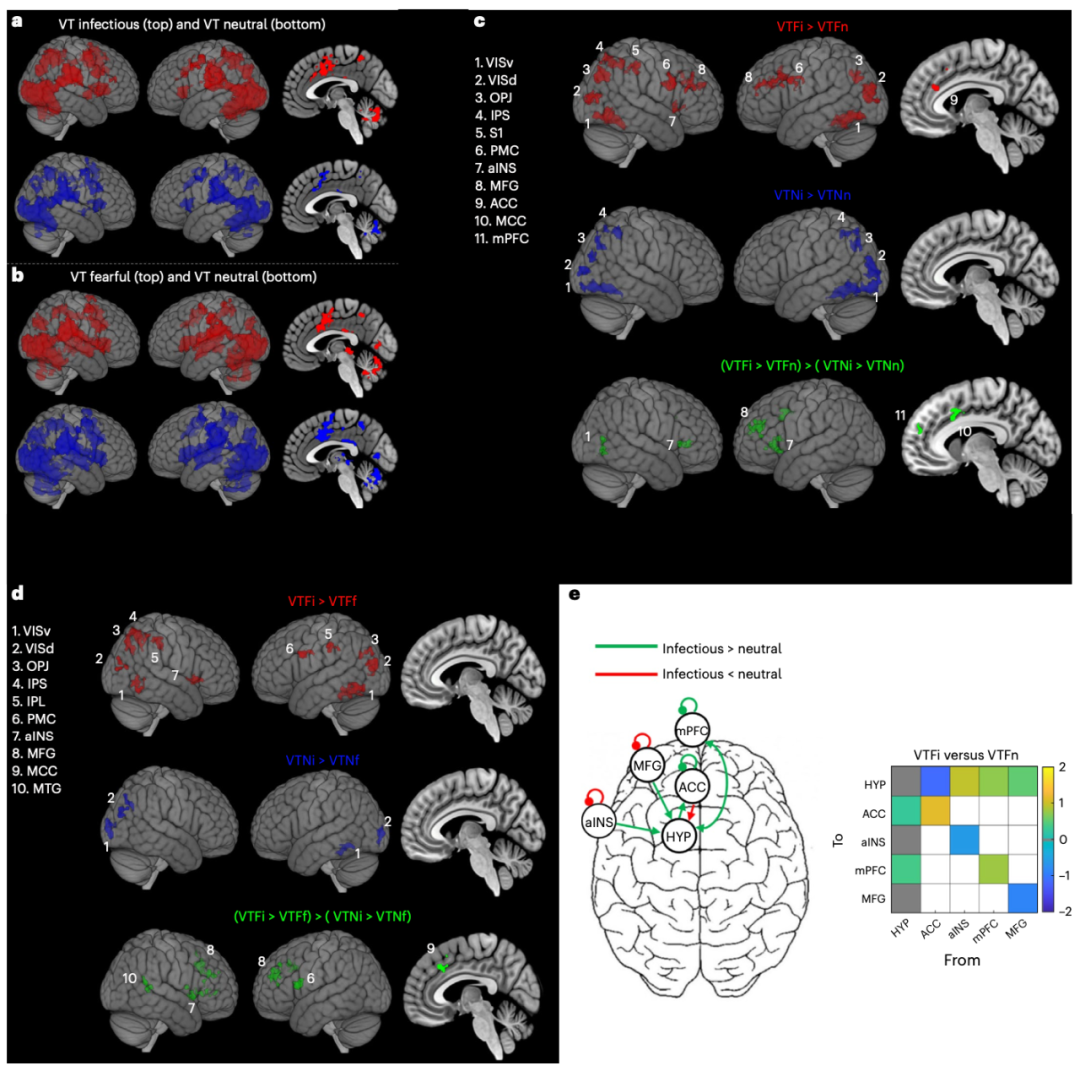

转成“免疫动员令”?

为了深入理解大脑如何感知虚拟感染威胁并将其转化为免疫反应,研究团队还进行了fMRI实验。结果表明,感染性头像逼近时,大脑中多个关键区域——前运动皮层、前岛叶、前扣带皮层与中额叶皮层等均被激活,这些区域组成的“显著性网络”就是大脑的威胁感应中枢,负责检测和过滤重要的刺激。

这张网络还与下丘脑形成了密切连接。下丘脑是调控全身免疫的“大总管”,它可以通过HPA轴(下丘脑-垂体-肾上腺轴)启动内分泌反应,进而影响免疫细胞活性。也就是说,大脑并没有光“反应”,它还通过一整条神经-内分泌-免疫通道,真正发动了全身性的防御响应。

fMRI在不同条件下的大脑激活和连接性变化

为了验证这种神经-免疫交互的复杂性,研究团队构建了一个机器学习模型,把与HPA轴相关的激素、炎症因子、花生四烯酸代谢物作为输入变量,预测ILCs的激活状态。模型最终成功解释了71%的实验数据变异,并且在感染性头像组中具有更强的预测能力。

当然,研究也存在一些局限。例如,该实验主要基于年轻健康群体,对不同年龄层和免疫状态的人群是否同样适用仍需验证。此外,感染性头像可能引发的“厌恶情绪”是否也参与了免疫反应尚不能完全排除。

总体来说,这项研究开辟了一个极具想象力的新领域:如果光是看见“虚拟病人”就能激活免疫系统,那未来是否可以设计“视觉疫苗”或“VR免疫训练”系统?借助虚拟现实技术,我们是否有可能通过特定视觉刺激,来调动人体的免疫准备机制。

大脑与免疫系统的对话,从未像今天这样真实可见。而虚拟现实,或许正是打开这场对话大门的钥匙。

参考资料:

[1]Trabanelli, S., Akselrod, M., Fellrath, J.et al. Neural anticipation of virtual infection triggers an immune response. Nat Neurosci (2025). https://doi.org/10.1038/s41593-025-02008-y

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)