首页 > 医疗资讯/ 正文

摘要:目的探讨液体衰减反转恢复(FLAIR)血管高信号征(FVH)联合临床指标对急性大脑中动脉狭窄或闭塞导致的脑梗死患者静脉溶栓预后的预测价值。方法回顾性连续纳入天津市环湖医院神经内科2022年1月至2024年10月收治的发病4.5h内行静脉溶栓治疗的急性大脑中动脉狭窄或闭塞导致的脑梗死患者。收集所有患者的一般资料,包括性别、年龄、卒中危险因素(高血压病、糖尿病、冠心病、心房颤动、既往卒中史、吸烟、饮酒)及静脉溶栓前血压、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分、血清学指标(白细胞、中性粒细胞、淋巴细胞、血糖、尿酸、肌酐)、Willis环完整情况和静脉溶栓时间窗(发病至静脉溶栓时间<3.0h、3.0~4.5h)。基于FLAIR于静脉溶栓前采用Lee评分法评估患者是否存在FVH并进行评分(0、1、2分)。采用Cohen′s Kappa系数将两名放射科医师对患者FVH评分的结果进行一致性检验(Kappa值0.81~1.00为几乎完美一致,0.61~0.80为高度一致,0.41~0.60为中度一致,0.21~0.40为一般一致,≤0.20为轻微或没有一致)。静脉溶栓后90d进行电话随访,采用改良Rankin量表(mRS)评分评估患者预后,并分为预后良好组(mRS评分0~2分)和预后不良组(mRS评分3~6分)。采用方差膨胀因子(VIF)对单因素分析中差异有统计学意义的变量进行共线性检验,剔除共线性检验高度相关(VIF>10)的自变量后纳入多因素Logistic回归分析,进一步分析影响急性脑梗死患者静脉溶栓预后的因素。绘制各指标及联合模型预测急性脑梗死患者静脉溶栓预后的受试者工作特征曲线,采用Youden指数最大化原则确定各指标及联合模型预测静脉溶栓预后的最佳截断值,并比较不同预测模型的预测价值。结果纳入的404例急性脑梗死行静脉溶栓患者中,预后良好组282例,预后不良组122例,其中存在FVH患者202例。(1)两名放射科医师对FVH评分的结果具有高度一致性(Kappa=0.757,95%CI:0.702~0.812,P< 0.01)。(2)预后不良组与预后良好组静脉溶栓前的白细胞[9.21(7.37, 10.85)×109/L比7.30(5.83,8.62)×109/L,Z=-7.064, P<0.01]、中性粒细胞[7.25(5.27, 9.02)×109/L比4.93(3.81,6.20)× 109/L,Z=-8.173,P<0.01]、淋巴细胞[1.40(0.92,1.74)×109/L比1.57(1.16, 1.99)×109/L,Z=-3.380,P=0.001]、血糖[7.00(6.30,8.70)mmol/L比6.60(5.80, 7.80)mmol/L, Z=-2.913,P=0.004]、尿酸[318.50(257.00,391.50)μmol/L比340.50(282.00, 416.25)μmol/L,Z= -2.168,P=0.030]、NIHSS评分[8(5,10)分比3(1,5),Z=-9.286,P<0.01]、FVH评分[1(0,2)分比0(0,1)分,Z=-4.036, P<0.01]的差异均有统计学意义。余一般资料组间比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。(3)共线性分析结果显示,白细胞(VIF=20.561,容差=0.049)与中性粒细胞(VIF=20.303,容差=0.049)共线性检验高度相关。剔除白细胞后,将余单因素分析中差异有统计学意义的因素纳入多因素Logistic回归分析,结果显示,静脉溶栓前高中性粒细胞水平(OR=1.489,95%CI: 1.314~1.688,P<0.01)、高NIHSS评分(OR=1.306,95% CI:1.213~1.407,P< 0.01)和高FVH评分(OR=1.976,95% CI:1.398~2.794,P<0.01)为急性脑梗死患者静脉溶栓治疗不良预后的独立危险因素。(4)静脉溶栓前FVH评分、NIHSS评分、中性粒细胞水平预测急性脑梗死患者静脉溶栓预后的最佳截断值分别为1.000、5.000分和6.586×109/L,曲线下面积(AUC)分别为0.616(95%CI:0.566 ~ 0.663;敏感度55.7%,特异度63.1%)、0.789(95% CI:0.746~0.828;敏感度77.7%,特异度71.3%)、0.756(95% CI:0.711~0.797;敏感度80.9%,特异度59.8%)。三者联合预测模型预测急性脑梗死患者静脉溶栓预后的最佳截断值为0.786,AUC为0.863(95%CI:0.825 ~ 0.895),敏感度为71.6%,特异度为88.5%。结论静脉溶栓前高FVH评分、NIHSS评分、中性粒细胞水平均为急性脑梗死患者静脉溶栓预后不良的独立预测因素,且三者联合的预测价值更高。

血管高信号征是急性缺血性卒中(acute ischemic stroke,AIS)患者MRI液体衰减反转恢复(FLAIR)序列上的一种较为典型的影像学表现,FLAIR血管高信号征(FLAIR vascular hyperintensity,FVH)定义为位于蛛网膜下腔的相对于脑脊液的局灶性、管状或蛇形高信号,多与急性大动脉闭塞或狭窄相关。FVH多见于存在大血管闭塞、严重狭窄或灌注不足的AIS患者,研究显示,在颅内动脉闭塞型卒中患者中,FVH的检出率为45%~100%。多数研究认为,FVH的形成机制主要与慢血流有关,而非由血栓本身直接导致。目前,FVH对AIS患者静脉溶栓预后的预测价值仍存在争议。部分研究认为,存在FVH可能与AIS患者静脉溶栓后较好的神经功能预后有关;也有研究显示,FVH的存在与AIS患者静脉溶栓后不良预后相关;此外,也有研究并未观察到FVH与AIS患者静脉溶栓后神经功能预后的关联。本研究拟进一步探讨FVH与AIS患者静脉溶栓预后的相关性,并评估FVH联合临床指标模型对AIS患者静脉溶栓预后的预测价值,以期为AIS静脉溶栓治疗的临床实践提供参考。

1 对象与方法

1.1 对象

回顾性连续纳入天津市环湖医院神经内科2022年1月至2024年10月收治的发病4.5h内行静脉溶栓治疗的急性脑梗死患者。本研究方案经天津市环湖医院医学伦理委员会审核批准[伦理审批号:伦审第(2022-047)号]。患者或家属签署了诊疗知情同意书。

纳入标准:(1)经MR扩散加权成像(DWI)证实本次急性脑梗死责任病灶(狭窄或闭塞)位于大脑中动脉供血区;(2)发病至静脉溶栓时间≤4.5h;(3)行重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA)0.9mg/kg静脉溶栓治疗;(4)静脉溶栓前及静脉溶栓后24h MRI资料完整,包括T1加权成像、T2加权成像、FLAIR、DWI及MR血管成像(MRA);(5)静脉溶栓前及静脉溶栓后24h均接受了多模态MR检查;(6)静脉溶栓后90d随访资料完整。

排除标准:(1)影像学质量差,FLAIR序列存在明显运动伪影;(2)桥接取栓的患者;(3)患者存在严重合并症,如肾功能衰竭、肝功能衰竭、全身炎症性疾病、癌症以及存在脑出血或外伤。

1.2 资料收集

收集所有患者的一般资料,包括性别、年龄、卒中危险因素(高血压病、糖尿病、冠心病、心房颤动、既往卒中史、吸烟、饮酒)及静脉溶栓前血压、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分、血清学指标(白细胞、中性粒细胞、淋巴细胞、血糖、尿酸、肌酐)、Willis环完整情况和静脉溶栓时间窗(发病至静脉溶栓时间<3.0h、3.0~4.5h)。

1.3 诊疗流程

AIS患者诊疗主要流程如下。对可疑AIS患者进行快速临床评估,包括面、臂、言语、时间评分量表、NIHSS评分,并行实验室检查(血常规、凝血功能等),绿色通道完成多模态MRI检查(包括T1加权成像、T2加权成像、FLAIR、DWI及MRA)评估早期缺血改变。对于发病≤4.5h且无静脉溶栓禁忌证者立即启动静脉溶栓(0.9mg/kg,最大剂量90mg,10%静脉推注+90%持续静脉滴注1h)治疗,静脉溶栓期间严密监测血压(控制收缩压<180mmHg)和神经功能变化;静脉溶栓后24h内禁止抗栓治疗,24h后复查多模态MRI,若存在可疑出血,则复查头部CT,确认无出血转化后开始抗血小板聚集治疗(阿司匹林100mg+氯吡格雷75mg双抗治疗21d),心源性栓塞患者需根据改良版心房颤动卒中评分评估结果延迟3~14d启动抗凝,同时24h内持续监测NIHSS评分变化及并发症(如出血转化或脑水肿)发生情况。

1.4 影像学评估

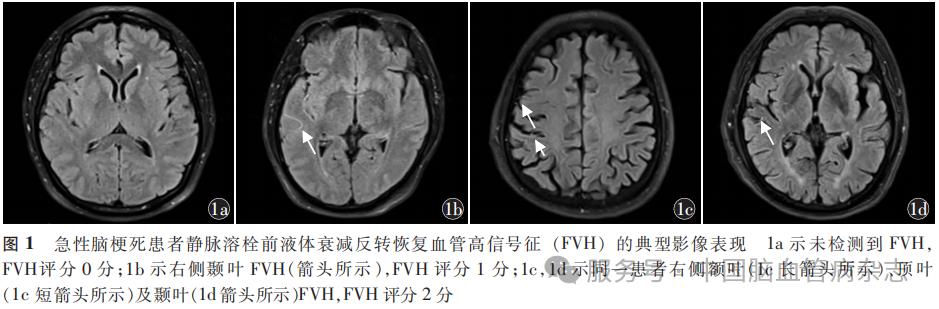

所有患者均应用德国西门子公司Verio 3.0 T超导MR扫描仪进行MRI平扫,包括T1加权成像、T2加权成像、FLAIR序列、DWI以及MRA。基于FLAIR于静脉溶栓前采用Lee评分法评估患者是否存在FVH并进行评分:(1)无FVH(0分),远端未检测到FVH;(2)轻微FVH(1分),FVH分布范围小于大脑中动脉供血区域的1/3,且FVH主要集中于外侧裂池、颞叶、岛叶部位;(3)显著FVH(2分),FVH分布范围大于大脑中动脉供血区域的1/3,且FVH征象已延伸至额叶、顶叶表面(图1)。由2名具有10年以上工作经验的放射科副主任医师分别独立进行图像判读,采用Cohen′s Kappa系数对两名放射科医师对患者的FVH评分结果进行一致性检验,参照Landis和Koch提出的分级标准:Kappa值0.81~1.00为几乎完美一致,0.61~0.80为高度一致,0.41~0.60为中度一致,0.21~0.40为一般一致,≤0.20为轻微或没有一致。当存在争议时,由第3名神经影像学主任医师进行判读。

Willis环的完整性根据Jeong等提出的解剖学分型进行评估,将MRA上显示的Willis环形态分为4种类型:Ⅰ型,完整型,指Willis环各组成血管均存在;Ⅱ型,前循环完整后循环不完整,指前循环各组成血管均存在,而后循环各组成血管至少有1支未见显示;Ⅲ型,前循环不完整后循环完整,指后循环各组成血管均存在,而前循环各组成血管至少有1支未见显示;Ⅳ型,前、后循环均不完整,指前、后循环各组成血管均至少有1支血管未见显示。本研究将Ⅰ型Willis环定义为完整型,Ⅱ~Ⅳ型Willis环为不完整型。

1.5 随访

静脉溶栓治疗后90d进行电话随访,采用改良Rankin量表(mRS)评估患者预后,并分为预后良好组(mRS评分0~2分)和预后不良组(mRS评分3~6分)。

1.6 统计学分析

使用SPSS26.0软件对所有数据进行统计分析,采用Shapiro-Wilk法对计量资料进行正态性检验,符合正态分布的计量资料以x-±s表示,组间比较采用t检验;不符合正态分布的计量资料以中位数和四分位数[M(P25,P75)]表示,组间比较采用Mann-Whitney U检验;计数资料以[例(%)]表示,组间比较采用χ2检验或Fisher确切概率法。

采用方差膨胀因子(variance inflation factor,VIF)对单因素分析中差异有统计学意义的变量进行共线性检验,剔除共线性检验高度相关(VIF>10)的自变量后纳入多因素Logistic回归分析,进一步分析急性脑梗死患者静脉溶栓预后不良的危险因素。使用MedCalc软件(版本23.2.1)绘制各指标及联合预测模型预测急性梗死患者静脉溶栓预后的受试者工作特征(receiver operating characteristic, ROC)曲线,采用Youden指数最大化原则确定各指标及联合预测模型预测静脉溶栓预后的最佳截断值,并比较各项指标及其联合预测模型的预测价值。以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

共纳入符合本研究纳入排除标准的急性大脑中动脉脑梗死行静脉溶栓患者404例,年龄22~91岁,中位年龄66(59,71)岁,预后良好组282例,预后不良组122例,其中存在FVH患者202例。

2.1 FVH评分结果的一致性检验

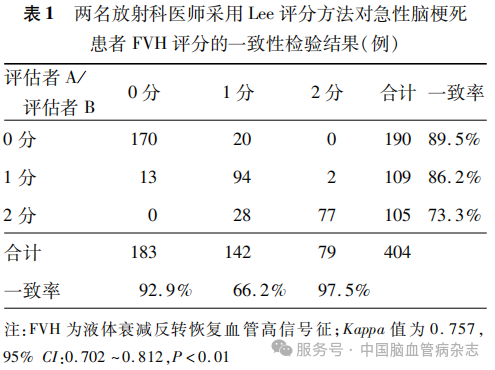

两名放射科医师对患者FVH评分的结果具有高度一致性(Kappa值为0.757,95% CI:0.702~0.812,P<0.01)。见表1。

2.2 单因素分析结果

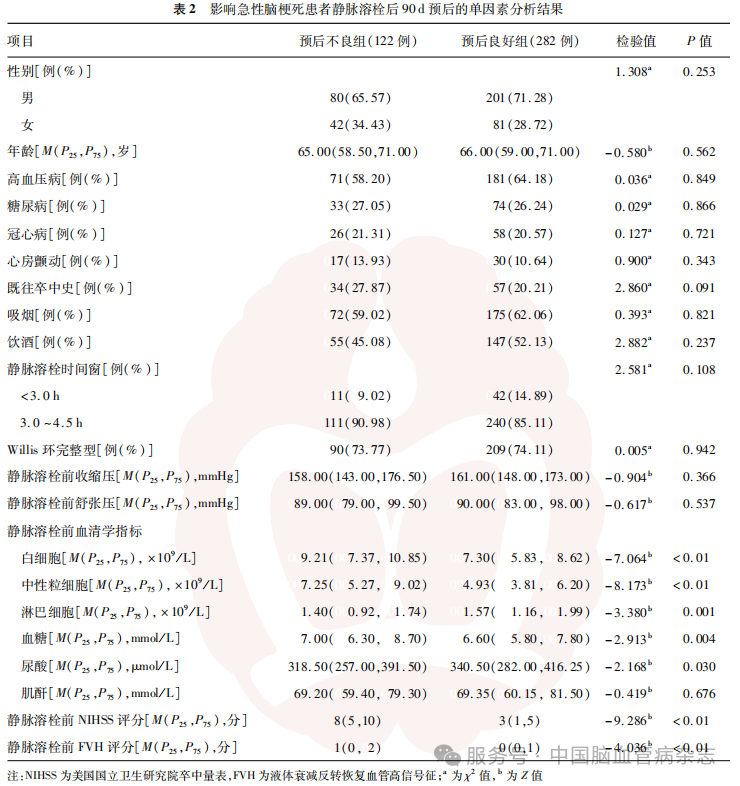

预后不良组与预后良好组静脉溶栓前白细胞、中性粒细胞、淋巴细胞、血糖、尿酸、NIHSS评分、FVH评分的差异均有统计学意义(均P<0.05)。余一般资料比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表2。

2.3 影响急性大脑中动脉脑梗死患者静脉溶栓预后的多因素Logistic回归分析结果

共线性分析结果显示,白细胞(VIF=20.561,容差=0.049)与中性粒细胞(VIF=20.303,容差=0.049)共线性检验高度相关,因白细胞VIF略高于中性粒细胞且后者可更直接反映急性炎症,故剔除白细胞。余单因素分析中差异有统计学意义的因素均VIF<5,容差>0.2。

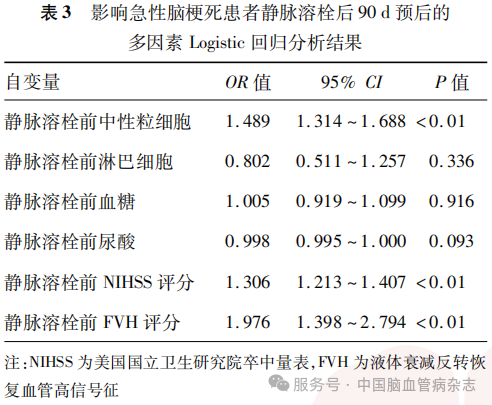

剔除白细胞后,将余单因素分析中差异有统计学意义的因素纳入多因素Logistic回归分析,结果显示,静脉溶栓前高中性粒细胞水平(OR=1.489,95%CI:1.314 ~ 1.688,P<0.01)、高NIHSS评分(OR= 1.306,95%CI:1.213~1.407,P<0.01)和高FVH评分(OR=1.976,95% CI:1.398 ~ 2.794,P<0.01)是急性脑梗死患者静脉溶栓治疗不良预后的独立危险因素。见表3。

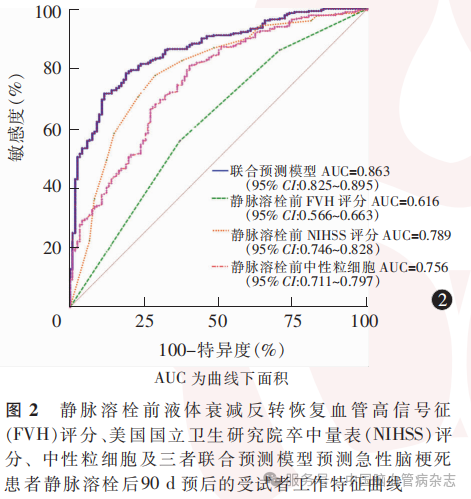

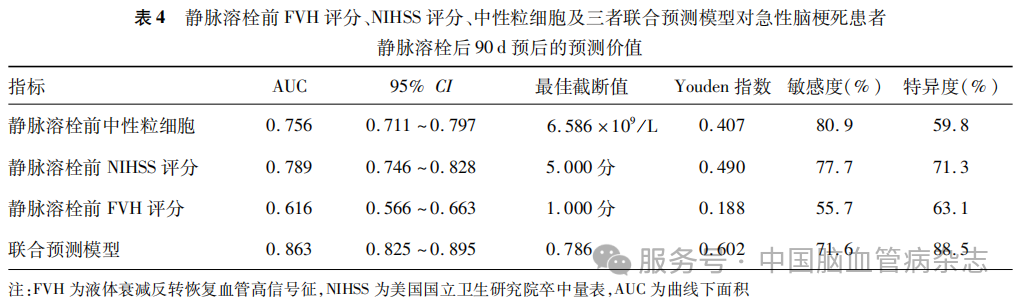

2.4 静脉溶栓前FVH评分、NIHSS评分、中性粒细胞及三者联合预测模型对急性脑梗死患者静脉溶栓预后的预测价值

静脉溶栓前FVH评分、NIHSS评分、中性粒细胞预测急性脑梗死患者静脉溶栓预后的最佳截断值分别为1.000、5.000分和6.586×109/L,曲线下面积(area under the curve,AUC)分别为0.616(95% CI:0.566~0.663;敏感度55.7%,特异度63.1%)、0.789(95% CI:0.746~0.828;敏感度77.7%,特异度71.3%)、0.756(95%CI:0.711~0.797;敏感度80.9%,特异度59.8%)。三者联合预测模型预测静脉溶栓预后的最佳截断值为0.786,AUC为0.863(95%CI:0.825~ 0.895),敏感度为71.6%,特异度为88.5%。见图2,表4。

3 讨论

FVH的形成机制目前尚存争议,可能与血栓、血流速度及顺行或逆行的侧支循环血流有关。(1)早期研究认为FVH代表血栓本身,血栓在FLAIR序列上表现的高信号可能导致出现FVH;一项体外研究表明,红色血栓在FLAIR上表现为高信号,而白色血栓则表现为高信号或等信号,因此,在血栓所在的部位,血栓本身可导致出现FVH。(2)在FLAIR序列中,正常血流由于“流空效应”通常表现为低信号,当FLAIR序列上血管分布区出现异常高信号时,提示血管内血流速度降低,血管存在狭窄或闭塞;研究显示,FVH与大动脉狭窄或闭塞患者的血流减慢有关,FLAIR高信号提示慢血流,缓慢的血流可使血液在脑血管内停留时间变长,血液中的氧气更多地被周围组织吸收使脱氧血红蛋白的比例增加,从而在FLAIR序列中表现出较高的信号强度。(3)FVH的形成可能与顺行血流减少或逆行侧支循环有关。闭塞大动脉近端血流受阻可导致远端顺行血流不足,远端血管床通过侧支循环(如Willis环、软脑膜吻合支)建立逆行血流,此时FVH既可能反映了残余顺行血流减少,也可能为逆行侧支循环的影像学标志物。而对于大动脉狭窄患者,FVH可能主要源于顺行血供严重减少,为血流不足的特征性影像学表现。

FVH为评估AIS患者预后的重要影像学标志物。Ebinger等的研究纳入了发病4.5h内行静脉溶栓治疗的AIS患者90例,其中FVH组42例,无FVH组48例,结果显示,无FVH患者静脉溶栓后3个月良好预后(mRS评分0~2分)患者比例更高(69%比41%,P=0.02)。周小玲等的研究纳入60例发病6h内行静脉溶栓的急性脑梗死患者,结果显示,存在FVH组(25例)静脉溶栓后3个月mRS评分高于无FVH组[35例;(2.80±0.87)分比(1.94±0.97)分, P=0.001]。但上述两项研究未进行相关性分析。本研究单因素分析显示,预后不良组静脉溶栓前FVH评分高于预后良好组,且多因素分析结果显示,高FVH评分是行静脉溶栓治疗的急性脑梗死患者预后不良的危险因素(OR=1.976,95% CI:1.398~2.794,P<0.01)。然而,Zhu等的研究纳入了190例发病4.5h内接受静脉溶栓治疗的大血管闭塞AIS患者,采用Alberta卒中项目早期CT评分(Alberta stroke program early CT score,ASPECTS)改良评分法对基线FVH进行评分,结果显示,静脉溶栓治疗后3个月预后不良(mRS评分3~6分)组(131例)患者的基线FVH评分低于预后良好组[59例;1(0,3)分比4(4,5)分,P<0.01],且多因素分析结果显示,低基线FVH评分(OR=0.349,95% CI:0.245~0.497,P< 0.01)与AIS患者静脉溶栓后3个月预后不良的风险增加有关。辛奕等的研究纳入82例发病72h内未进行药物溶栓或机械取栓治疗的大脑中动脉重度狭窄(狭窄率>70%)或闭塞的AIS患者,其中FVH患者70例,结果显示,与发病后3个月预后不良(mRS评分3~6分)组比较,预后良好组存在FVH患者(分别为34、36例)ASPECTS改良评分更高[(4.76±0.92)分比(3.72±1.30)分,P<0.01],且高ASPECTS改良评分为发病72h内未进行药物溶栓或机械取栓治疗的大脑中动脉重度狭窄或闭塞AIS患者良好预后的独立预测因素(OR=0.191,95%CI:0.066 ~ 0.556,P=0.002)。本研究与Zhu等和辛奕等研究结果存在差异,其原因可能为本研究纳入的患者人群为大脑中动脉狭窄或闭塞患者,且采用Lee评分法评估FVH,而Zhu等的研究仅纳入大血管闭塞患者,辛奕等的研究纳入大脑中动脉重度狭窄或闭塞患者,且两项研究均采用ASPECTS改良评分法对FVH进行评分,该评分方法将FLAIR序列大脑中动脉供血区分为7个区域,其中尾状核头、豆状核、内囊后肢和岛叶为一个区域,M1、M2、M3、M4、M5、M6段各为一个区域,每个区域出现FVH则计1分,评分范围为0~7分。目前对于FVH征象的评分方法包括Lee评分法、Olindo评分法、ASPECTS改良评分法。Lee评分法在急诊情境下较ASPECTS改良评分法具有评估简便快捷的优势,且本研究证实该方法具有较好的评估者间一致性,但是ASPECTS改良评分法评分标准的分类变量较多,能更为细致地体现FVH分布的差异性。

2019年,Shang等的研究结果显示,基线FVH对未行血管内治疗的大脑中动脉狭窄或闭塞患者预后的预测价值随发病至MR检查时间而变化,该研究纳入未接受过血管内治疗的大脑中动脉M1段狭窄或闭塞的脑梗死患者459例,并根据发病至MR检查时间分为3组(≤7d组、8~14d组、≥15d组),结果显示,≤7d组、8~14d组中FVH患者较无FVH患者的出院时预后不良(mRS评分≥2分)比例均更高[≤7d组:85.5%(100/117)比73.0%(54/74),P=0.04; 8~14d组: 84.2%(85/101)比68.3%(43/63),P=0.02];而≥15d组中FVH患者(60例)和无FVH(44例)患者之间的出院时预后不良比例差异无统计学意义[75.0%(45/60)比70.5%(31/44),P=0.66],提示在评估FVH征象对AIS患者的预后预测价值时,应考虑症状发作至MR检查的时间间隔。本研究的局限性在于未能对FVH进行动态随访观察,可能遗漏了FVH的动态演变特征对预后预测的影响。未来研究应着重探讨静脉溶栓前后FVH的动态变化规律与临床预后的相关性,这将有助于更全面地阐明FVH的临床预测价值。

本研究结果显示,静脉溶栓前高NIHSS评分和高中性粒细胞水平是AIS患者静脉溶栓后90d预后不良的独立危险因素。NIHSS评分是评估AIS患者神经功能缺损严重程度,预测AIS患者神经功能预后的重要工具,NIHSS评分越高,提示患者神经功能损伤越严重。Liu等的研究结果显示,入院时较高的中性粒细胞水平可独立预测轻型AIS患者(入院时NIHSS评分≤5分,mRS评分≤1分)静脉溶栓后3个月的不良预后(mRS评分2~6分;aOR=2.93,95% CI:1.08~7.95,P= 0.03)。中性粒细胞可能通过以下机制影响AIS患者静脉溶栓治疗预后:其一,中性粒细胞可促进AIS患者的血栓形成;其二,中性粒细胞释放的细胞外基质金属蛋白酶9可通过破坏血-脑屏障完整性导致脑组织坏死。

本研究显示,静脉溶栓前FVH评分、NIHSS评分和中性粒细胞水平均为预测AIS患者静脉溶栓预后的预测指标,静脉溶栓前FVH联合基线NIHSS评分和中性粒细胞水平构建的预测模型预测AIS患者不良预后的AUC为0.863(95%CI: 0.825~0.895),高于单个指标的预测价值。既往研究多聚焦FVH的单独应用,近年来,构建FVH联合其他指标的预测模型成为研究热点。Xiang等的研究纳入了未接受静脉或动脉溶栓治疗的颈内动脉或大脑中动脉M1段重度狭窄(狭窄率>70%)或闭塞的患者86例,所有患者在发病后72h内行多模态MR检查,将FVH联合磁敏感加权成像静脉不对称征构建预测模型,ROC曲线分析结果显示,其预测静脉溶栓后90d不良预后(mRS评分3~5分; 38例)的AUC为0.921(95%CI:0.860 ~ 0.981,P<0.01),敏感度和特异度分别为86.8%和89.6%。与Xiang等的研究不同,本研究以FVH联合临床指标构建预测模型,且治疗方法仅限静脉溶栓,而Xiang等的研究纳入未行静脉及动脉溶栓患者构建影像学联合模型,可能更有利于反映自然病程的病理变化,提高预测预后的价值。此外,本研究MR检查完善时间为超急性期(发病4.5h内),此时FVH与预后的关联可能受缺血半暗带动态演变影响较大。而Xiang等的研究MR检查时间为亚急性期72h内,部分缺血半暗带可能已转化为梗死核心,与不良预后的相关性更稳定,模型区分度可能更高。祁丹的研究纳入仅接受双联抗血小板聚集药物治疗的大脑中动脉闭塞AIS患者203例,观察基于FVH征象的临床、影像模型及临床联合影像模型预测发病后3个月预后不良(mRS评分3~6分)的价值,将年龄、入院时NIHSS评分、FVH-ASPECTS改良评分、FVH-DWI匹配、DWI-ASPECTS构建诺莫图,ROC曲线分析结果显示,该模型预测发病后3个月预后不良的AUC为0.854,敏感度、特异度分别为0.870、0.721。秦峰的研究评价了Olindo评分及ASPECTS改良评分对急性脑梗死静脉溶栓治疗后90d神经功能独立(mRS评分≤2分)的预测效能,并分别将两种评分联合年龄、入院收缩压、入院格拉斯哥昏迷量表评分、DWI-ASPECTS建立联合诊断模型,ROC曲线分析结果显示,Olindo评分联合诊断模型的AUC为0.891,敏感度为89.6%,特异度为72.1%;ASPECTS改良评分联合诊断模型的AUC为0.891,敏感度为83.3%,特异度为76.7%,Delong检验结果提示两种联合模型对预测急性脑梗死行静脉溶栓治疗预后具有相似的预测能力(P=0.85),但需根据临床需求(敏感度或特异度)选择模型。本研究基于静脉溶栓前FVH评分,整合静脉溶栓前NIHSS评分与中性粒细胞构建了影像-临床联合预测模型,该模型表现出良好的预测效能(AUC=0.863),其特异度(88.5%)优于既往研究,但敏感度(71.6%)相对较低。这种差异可能源于以下因素:(1)方法学差异,包括FVH评分标准及临床指标截断值的设定;(2)研究人群的异质性,特别是基线血管病变特征的差异;(3)NIHSS评分和中性粒细胞本身特异度高,与FVH联合后进一步提高了对真阴性结果的识别能力。未来可通过引入敏感度更高的联合指标、采用动态FVH评估方法及应用机器学习算法进行变量权重优化,从而在保持高特异度的同时提升敏感度。

本研究存在以下局限性:(1)本研究为单中心、回顾性分析,数据收集可能存在一定偏倚,样本代表性和样本量限制可能导致研究结果的普适性和外推性降低;(2)未将静脉溶栓后FVH、中性粒细胞、NIHSS评分的动态变化及血管再通情况评估纳入研究,可能遗漏重要预测因素;(3)新型标志物探索不足。未来研究可通过纳入静脉溶栓治疗后FVH动态变化、扩大血管评估维度及整合多组学标志物完善上述不足,以提高预测模型的准确性和可靠性。此外,随着人工智能技术的发展,利用机器学习算法对多模态数据进行分析,有望实现更精准的患者分层和个体化治疗方案制定。

猜你喜欢

- 结直肠癌中免疫治疗的选择

- 美女健身房呻吟娇喘 教练把持不住了

- 为什么我们的身上皮肤要比脸上的更好

- 《中国全科医学》:从临床角度解读《国际腹膜透析协会与全球肾脏运动网:腹膜透析患者的体力活动和运动指南》

- PLoS One:肠道菌群多样性下降为儿童急性淋巴细胞白血病、1型糖尿病和过敏性疾病患儿的共同风险因素

- 减肥老管不住自己的嘴? Eur J Nutr:这款小零食或可帮助你控制食欲!

- BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE:瑞典男性精英足球运动员患抑郁症和焦虑相关疾病以及自杀情况分析

- 今年养老金上调开始落地 上海已率先发放到位

- 问诊分析:这样的肺结节也建议手术!是呀,再不开,病灶都要吸收光了!

- 吵翻了!湖北名医被举报嫖娼撤职后,武汉六院全职引进!网友质问:为啥他还能当医生?私德虽有亏、医术却精湛,彻底否定真的好吗?

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)