首页 > 医疗资讯/ 正文

J Am Acad Child Adolesc Psychiatry:双相障碍子代 22 年随访揭示双相障碍发病严格限定28岁前,但需警惕中年后抑郁风险

来源 2025-07-02 12:10:38 医疗资讯双相障碍(BD)是一种以抑郁与躁狂(或轻躁狂)反复发作为特征的精神障碍。BD子代从青少年时期起便表现出更高的情绪障碍、焦虑、行为及睡眠问题,并以早发轻度抑郁为先导,随后出现亚临床躁狂症状,最终部分人可能发展为典型BD。不过,现有大部分纵向研究的随访截至青少年或青年早期(至20~25岁),对于高风险人群进入中年之后的发病趋势、持续危险窗口、心境障碍和整体精神障碍谱系的全貌尚不清楚。此外,关于这些高风险个体的社会功能、经济状况及医疗服务利用情况有待进一步认识。因此,明确BD高风险人群的风险窗口和病程特点,对于优化早期筛查、延缓和减少BD及抑郁障碍发生以及合理配置精神卫生资源具有重要意义。

2025年5月,顶级精神病学期刊J Am Acad Child Adolesc Psychiatry在线发表了一项题为“Beyond the Window of Risk? The Dutch Bipolar Offspring Study: 22-Year Follow-Up”的研究。该研究对荷兰一项持续22年的固定队列—荷兰双相障碍子代表(Dutch Bipolar Offspring Study, DBOS)进行了终身纵向随访,系统评估了BD高家庭风险人群从青少年过渡到中年期间BD及相关精神障碍的发生、发展的窗口和历程。核心研究人群为140名父母患有双相障碍(I型或II型)的子代。

本研究采用前瞻性固定队列设计,自1997~1999年纳入140名年龄12~21岁、父母为BD-I或BD-II的子代,并于随后的1年、5年、12年和22年进行了系统随访。随访期间对象平均年龄从约16岁增至38岁,终末随访时仍有100人参与(71%保留率)。

-

诊断工具:基线及随访阶段采用K-SADS-PL和SCID-I半结构化面谈,确定DSM-IV第一轴精神障碍。

-

社会经济与功能评估:基于父母职业、成年后家庭收入(国家人群均值参考)、GAF量表全球功能水平。

-

数据分析:描述性统计、相关性检验等,重点关注精神障碍的发生率、累计发病年龄、点位患病率及病程、合并症谱系等。

研究结果

1. 随访队列基本信息

-

终末随访对象100人,平均38.3岁,男女比例约1:1。

-

约91%有伴侣,76%已育有子女,86%年收入高于同年龄层全国平均。

2. 主要精神障碍患病率与发病特征

(1)双相障碍(BD)

-

BD终身发病率:11%(含BD-I 4%,BD-II 7%);全部发生在28岁前,无新的BD新发于28岁以后。

-

BD发病年龄:中位数15.2岁(IQR 11.9-16.9岁),88%先以抑郁发作为首发,再过平均5.3年转换为(轻)躁狂发作。

-

全体BD患者均有复发性情感发作,平均躁狂/轻躁发作2.27次,抑郁发作4.09次。

(2)抑郁障碍及广义心境障碍

-

广义心境障碍终身发病率:65%(较12年随访上升9%)。

-

重性抑郁障碍(MDD)终身发病率:36%(较12年随访时的17%翻倍增长)。

-

首次MDD发病年龄:中位数26.8岁(IQR 20.9-33.5岁)。

-

复发性MDD率:39%(平均2.6次发作)。

-

心境障碍复发风险在青年后期和中年仍高。

(3)其他精神障碍

-

其他DSM-IV第一轴障碍总体终身患病率:80%。

-

焦虑障碍、物质滥用障碍、ADHD、行为障碍等均较普通人群显著增高。

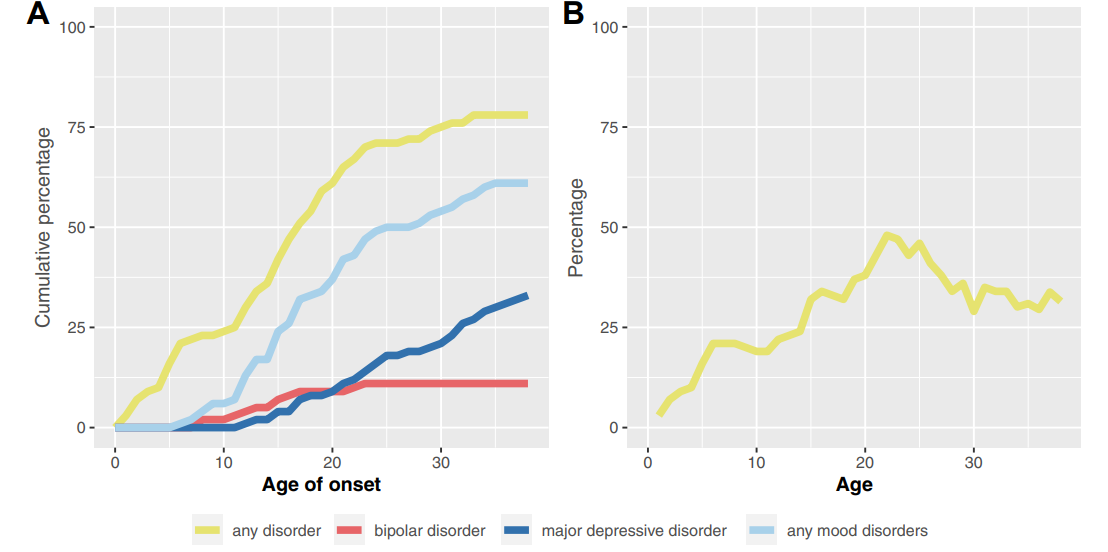

(4)精神障碍峰值年龄分布

-

各障碍点位患病率峰值出现在20

25岁(3846%),30岁后以29~35%波动,提示大部分精神障碍早发但中年仍有持续高发病风险。

图:生命周期中精神疾病的发病年龄与患病率

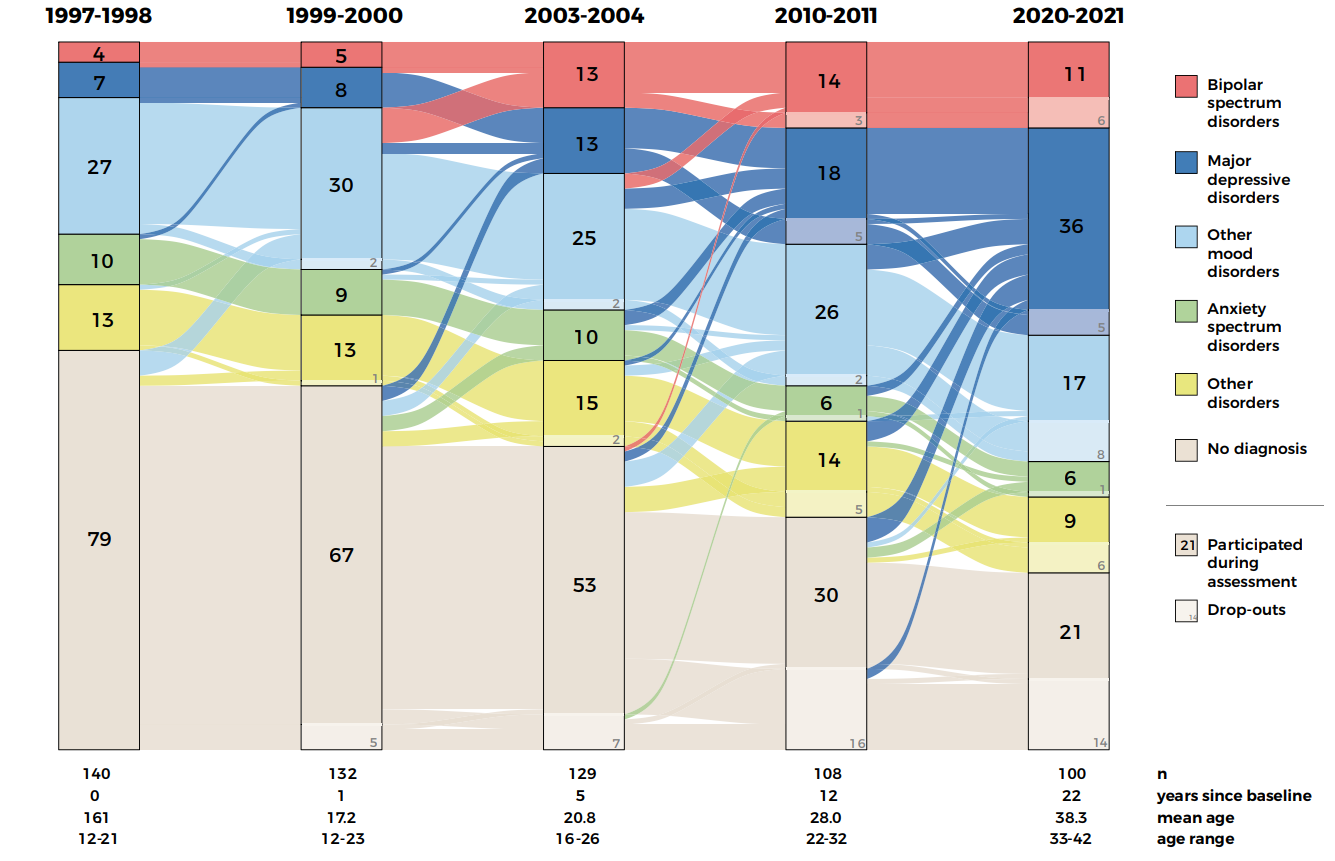

3. 病历演变流程图

-

绝大部分BD或MDD起病前均有轻型或亚临床精神病理表现。31%的MDD患者在发病前有轻度心境异常,12.9年后转为MDD。

4. 社会功能及健康服务利用

-

GAF评分:最佳周均分约85,最差周均69.9;仅10%有显著功能障碍(GAF<70),这些人均有复发性心境障碍/合并症。

-

医疗接触:71%近10年内曾就诊精神健康服务,26%使用精神科药物,BD患者药物规范率73%。

图:从基线到 22 年随访的精神病理学演进

研究意义与价值

这项持续22年的纵向大样本高危人群随访,是目前全球最长随访周期和随访完整度最高的高家族风险双相障碍队列研究之一。其重要价值体现在:

-

明确高危人群BD发病窗口:BD(尤其是躁狂/轻躁发作为标志)几乎全部发生在28岁以前,30岁以后极少新发,因此有助于优化筛查人群和周期,将家庭历史阳性者的重点观察窗口前移至青少年和青壮年早期。

-

中年后风险转向广义心境障碍(尤其抑郁):虽然BD新发风险随年龄下降,但MDD等心境障碍的新发及复发风险并未明显降低,强调这一人群需长期健康管理。然而,较高比例合并功能良好、经济自给的社会产出,也反映部分BD高危人群能实现高水平社会适应。

-

早期预警信号:绝大多数重型心境障碍患者,在青少年时期即表现亚临床或轻度精神病理症状,意味着临床早期识别和预防干预有望降低发展为严重障碍的概率。

-

医疗服务需求真实反映:超过七成对象有精神卫生就诊史,提示高危家庭子代的实际医疗服务与药物干预潜在需求。

原始出处

Helmink FGL, Mesman E, Hillegers MHJ. Beyond the Window of Risk? The Dutch Bipolar Offspring Study: 22-Year Follow-Up. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2025;64(5):593-601.

DOI: 10.1016/j.jaac.2024.05.024

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)