首页 > 医疗资讯/ 正文

瘤内微生物群可影响包括胃癌在内的多种癌症的发展和进展。深入了解微生物群支持胃癌的确切机制,有助于改进治疗方法。

2025年5月15日,中山大学蔡世荣,陈剑辉和广东省微生物安全与健康重点实验室吴清平共同通讯在Cancer Research在线发表题为“Intratumoral Fusobacterium nucleatum Recruits Tumor-Associated Neutrophils to Promote Gastric Cancer Progression and Immune Evasion”的研究论文。该研究旨在探讨胃癌恶性进展过程中瘤内微生物群对肿瘤免疫微环境的影响。

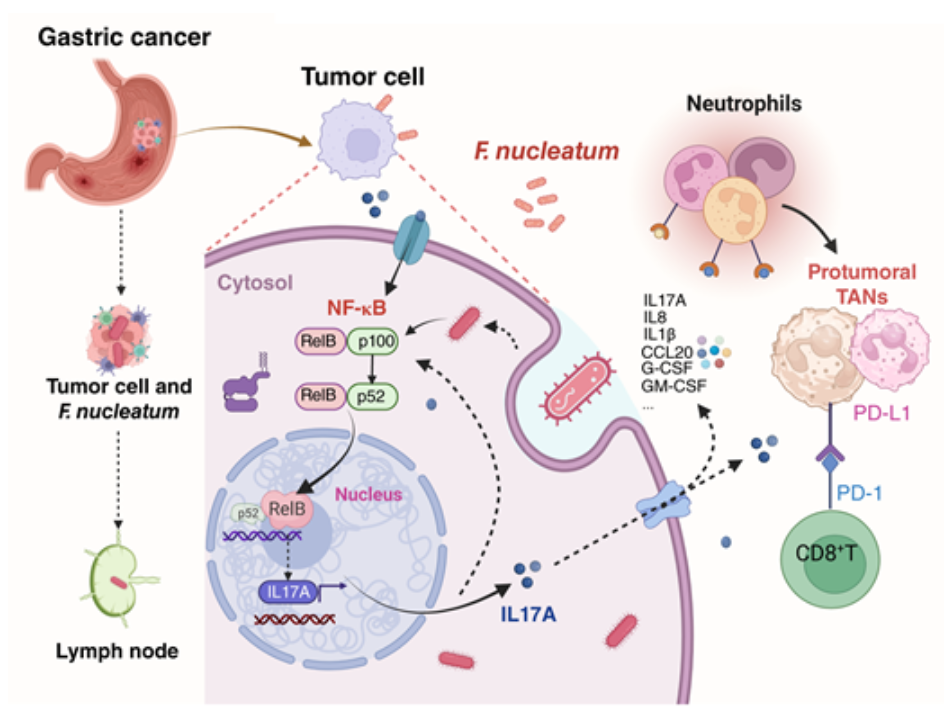

通过16S rRNA扩增子测序分析人胃癌组织发现,具核梭杆菌在伴有淋巴结转移的胃癌组织中显著富集,且与不良预后相关。小鼠中,具核梭杆菌感染可自发诱导慢性胃炎,并促进胃黏膜异型增生。此外,与免疫缺陷小鼠相比,免疫健全小鼠中感染具核梭杆菌的胃癌细胞生长加速。单细胞RNA测序揭示,具核梭杆菌通过招募肿瘤相关中性粒细胞(TAN)重塑肿瘤免疫微环境。机制上,具核梭杆菌侵入胃癌细胞并激活IL17/NF-κB/RelB信号通路,诱导TAN的招募。具核梭杆菌还刺激TAN分化为促肿瘤亚型,并继发促进PD-L1表达,进一步促进胃癌免疫逃逸,同时增强抗PD-L1抗体治疗的效果。综上所述,本研究揭示了具核梭杆菌影响胃癌免疫逃逸和免疫治疗疗效的机制,为开发有效的治疗策略提供了见解。

胃癌是全球第五大常见癌症,约占所有癌症病例的5.6%。同时,它也是导致癌症死亡的第四大原因,占此类死亡人数的7.7%。然而,目前对于胃癌的早期诊断和治疗策略仍然不足。新兴研究表明,除了幽门螺杆菌外,其他微生物群落也可能对胃癌的进展有所贡献。余及其同事发现了一种新型胃癌致病菌——咽峡炎链球菌,它能与胃黏膜上皮细胞直接相互作用,并通过调节TMPC-ANXA2-MAPK轴来促进胃癌的发展。尽管如此,肿瘤内微生物群影响胃癌恶性进展和肿瘤免疫微环境(TIME)的确切机制仍不清楚。

近年来,越来越多的研究开始关注肿瘤内微生物群对恶性肿瘤进展和TIME的影响。肿瘤相关中性粒细胞(TAN)在肿瘤进展中的重要性近年来受到了显著关注,这主要是因为它们独特的亚型和对肿瘤生长的影响。中性粒细胞的两个主要亚型,N1和N2,分别具有抗肿瘤和促肿瘤的特性。最近的研究强调了TAN在调节TIME和抗肿瘤免疫反应中的重要作用。然而,胃癌中微生物群与TAN之间的相互作用,以及TAN如何影响TIME从而导致恶性进展的改变,目前仍不清楚。此外,当前文献中经常低估了它们对调节免疫检查点抑制剂疗效的影响。

模式机理图(图片源自Cancer Research)

本研究的主要目的是检查肿瘤内微生物群对胃癌进展及其与TIME相互作用的可能影响。在本研究中,具核梭杆菌被确定为一种新型的非幽门螺杆菌病原体,它能促进胃癌的免疫逃逸并提高免疫治疗的疗效。这种革兰氏阴性、不产芽孢的机会性共生厌氧菌主要存在于口腔中,并已与牙周病和癌症的各种表现有关。最近的研究揭示了具核梭杆菌在胃肠道癌症发展中的作用。特别是,具核梭杆菌能促进肿瘤发生,抑制癌细胞凋亡,并诱导对化疗的耐药性。然而,具核梭杆菌在胃癌恶性进展中的确切作用及其特定的致病分子机制在很大程度上仍然不明确。在本研究中,发现具核梭杆菌能侵入胃癌细胞并激活IL17信号传导,进而促进中性粒细胞的募集和PD-L1+ TAN的分化。这有助于CD8+ T细胞的耗竭,促进胃癌的免疫逃逸,并提高PD-L1免疫治疗的疗效。作者的研究确定了一种新型的非幽门螺杆菌病原体——具核梭杆菌,它在胃癌的免疫逃逸中发挥着关键作用,并调节对免疫治疗的反应。

原文链接:

https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-24-2580

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)