首页 > 医疗资讯/ 正文

病史介绍

男性,58岁,因“吞咽困难2月,加重10天”入院。吸烟、饮酒40年。

辅助检查

胃肠钡餐查所见:

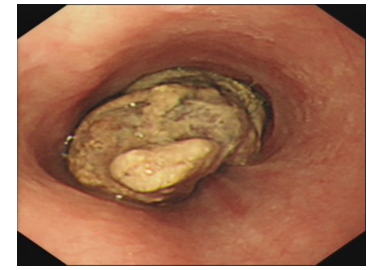

食道胸中段主动脉弓压迹下方见约89×50mm大小不规则充盈缺损,内壁不光滑,管腔明显狭窄,蠕动减弱。胃镜示距门齿28-32cm见一管腔内生长肿物,占据2/3管腔,质硬,肿物表面见食物残渣,污秽,自发性出血及接触性出血(图1)。

图1 胃镜示食管管腔内见一生长肿物。

组织病理活检

1、大体肉眼观:

食管一段,长27cm,距一切端4.5cm,另一切端12cm处见一肿块,呈息肉状突向管腔,表面污秽,食物残渣残留,体积:8.0×5.0×1.0cm,切面灰红灰白,质嫩。淋巴结17枚,0.2cm-1.7cm。

2、镜下观:

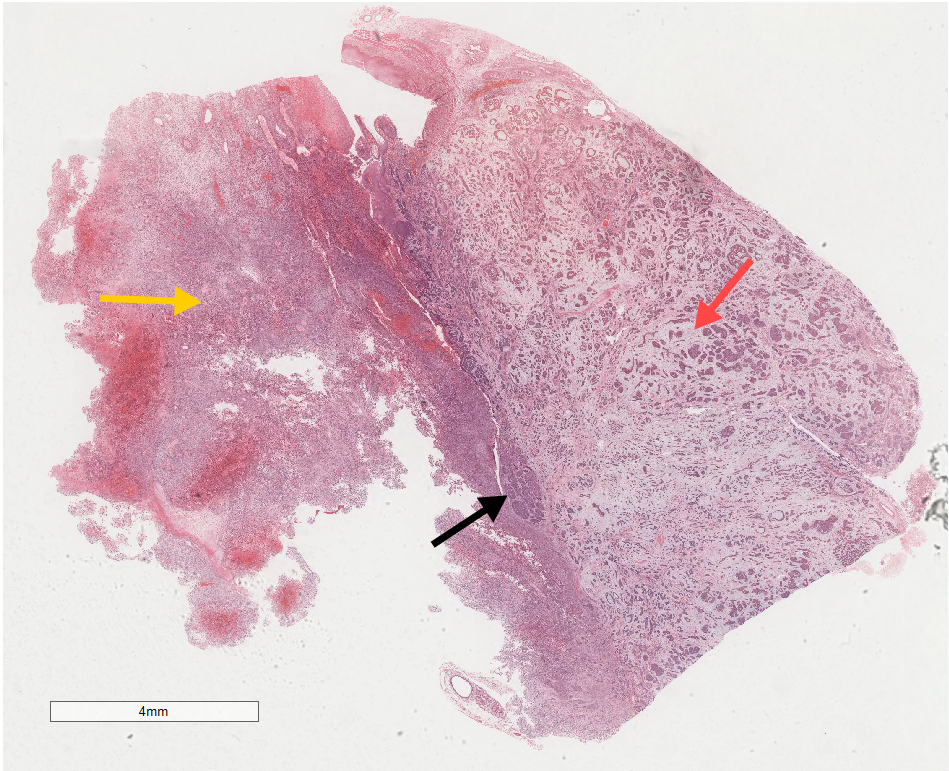

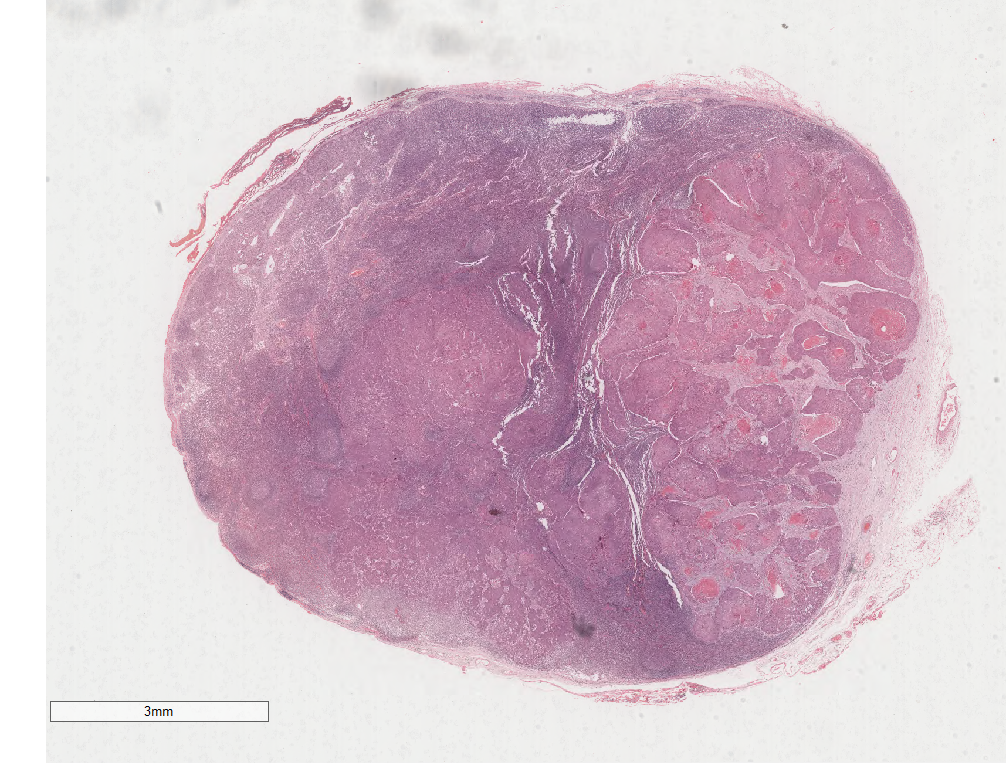

镜下显示三个肿瘤之间的界限分明,三种肿瘤成分(图2),未分化多形性肉瘤40%、鳞状细胞癌5%、腺样囊性癌55%。

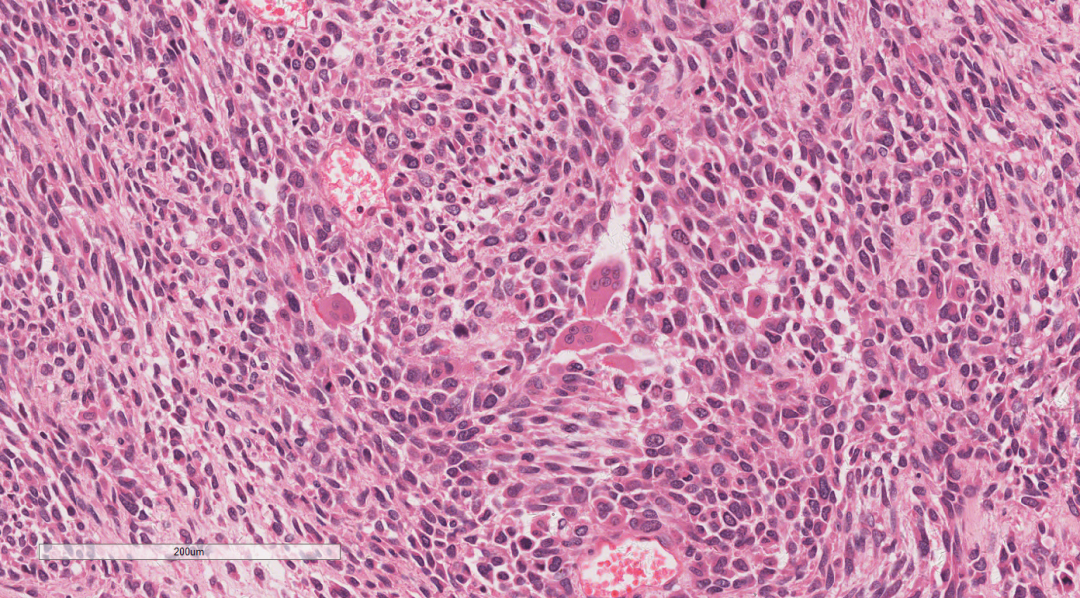

区域1(未分化多形性肉瘤)(图3)显示细胞丰富,见席纹状结构,肿瘤细胞多形性,呈梭形、短梭形、圆形、卵圆性以及瘤巨细胞等。细胞核大、深染,可见核仁,易见核分裂像。间质血管增生黏液样变。伴坏死和出血。

区域2(鳞状细胞癌)(图4)鳞状细胞癌成分局限于黏膜层,呈浅表扩散,肿瘤细胞排列呈片状,细胞核淡染,可见明显核仁,未见核分裂像。可见到细胞间桥和不全角化。

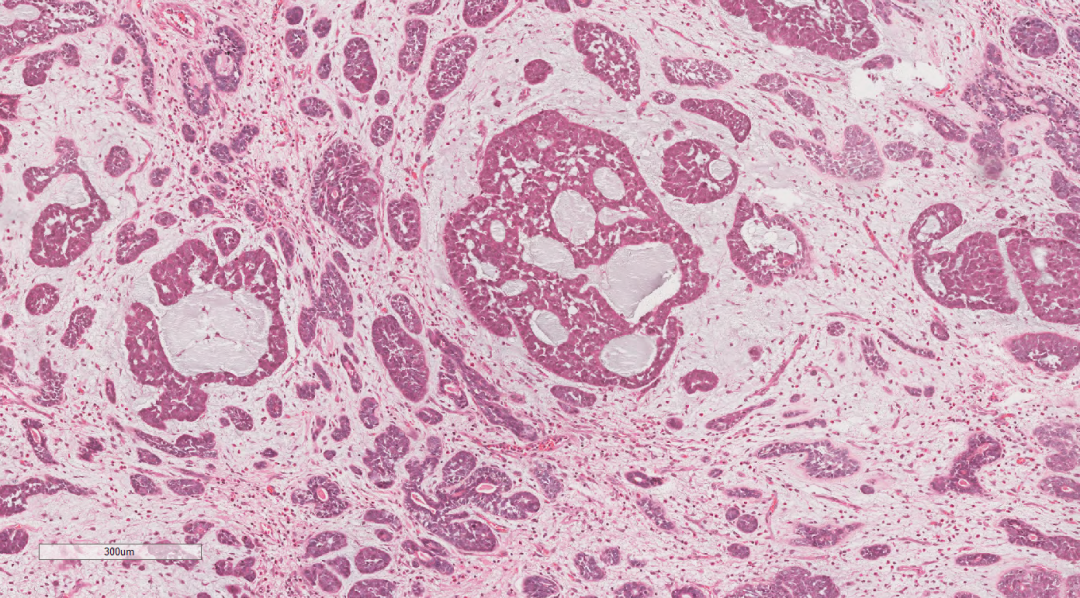

区域3(腺样囊性癌)(图5)肿瘤位于食管肌层,界限清楚,侵及食管表面鳞状上皮。肿瘤细胞由腺上皮细胞和肌上皮细胞/基底样细胞构成,主要排列成筛状、小管状、局灶实性巢状等不同的结构。筛状结构中可见真、假腺腔。腺腔内可见嗜酸性分泌物,假腺腔内可见黏液样物。真腺腔细胞立方状腺上皮细胞,胞质嗜酸,核圆形,可见小核仁。假腺腔细胞基底样细胞,较小、圆形、透明、可见小核仁。小管状结构由2-3层细胞构成,内层为导管细胞,外层为肌上皮细胞,腔内含粉染的黏液。实性结构中肿瘤细胞排列成实性巢状,肿瘤细胞和细胞核体积均较大,核呈空泡状,可见核仁及核分裂像。

图2 显微镜下见三种肿瘤类型:未分化的多形性肉瘤(40%,黄色箭头)、鳞状细胞癌(5%,黑色箭头)和腺样囊性癌(55%,红色箭头)。H&E ×5

图3 未分化的多形性肉瘤区域. H&E ×200

图4 鳞状细胞癌区域. H&E ×200

图5 腺样囊性癌区域. H&E ×200

3、免疫组化:

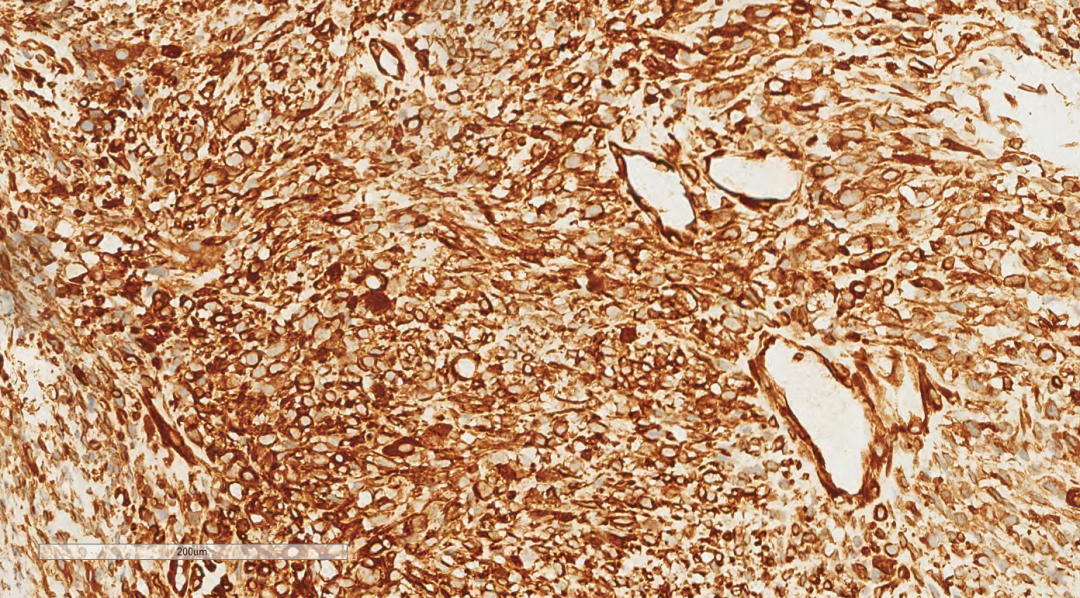

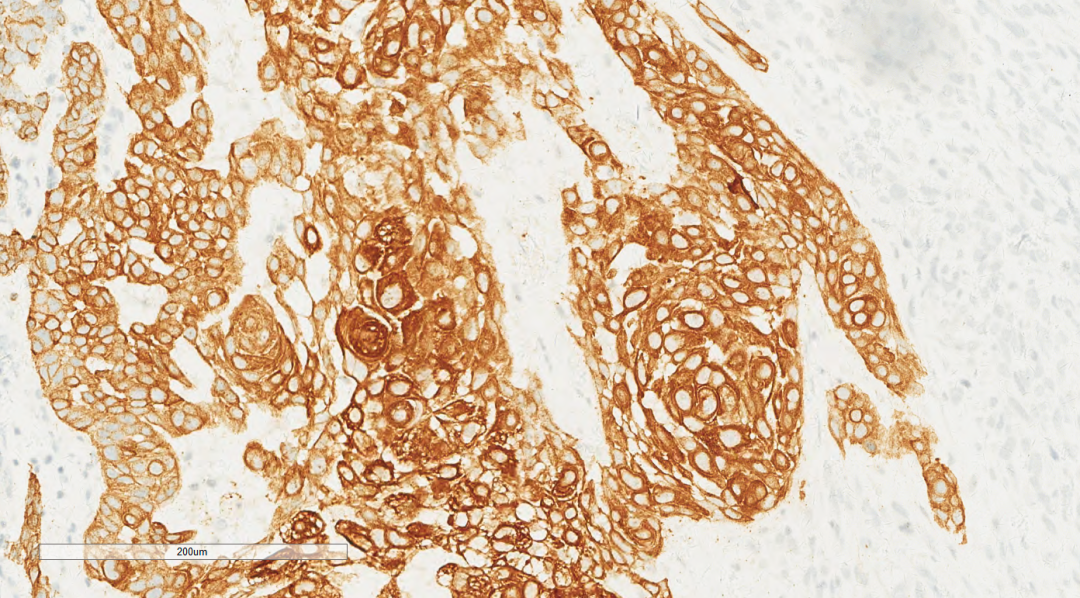

未分化多形性肉瘤成分Vimentin+(图6),CD68(P-1)+,Desmim局部区域散在+,CK-,EMA-,S100-,SMA-,MyoD1-,Myogolbin-,GFAP-,Mela n-A-,CD56+,Lysozyme-。鳞状细胞癌成分CK+(图7),CK5/6+,EMA+,P40+,p63+,CK7少数+,Vimentin少数+,BerEP4少数+ ,S-100-,SMA-,CD56-,Syn-,CgA-。腺样囊性癌成分P63周边+,CK5/6基底细胞+,CD117+,EMA腺腔+,S-100局部弱+,SMA周边弱+,Vimmentin-。

图6 免疫组化示未分化多形性肉瘤成分Vimentin(++).

图7 免疫组化示鳞状细胞癌成分CK(++).

病理诊断

食管碰撞瘤,肿瘤成分为多形性未分化肉瘤40%、鳞状细胞癌5%、腺样囊性癌55%;送检(食管中段)淋巴结(1/2枚)见癌转移(鳞癌)(图8)。

图8 其中1枚淋巴结见鳞癌转移

讨论

1、背景

碰撞瘤是由两个来源不同的细胞群组成的肿瘤,彼此并置发展,没有混合区域,且发生在同一组织或器官1。碰撞瘤发生机制在很大程度上尚未得到研究。然而,遗传学研究表明,这些肿瘤起源于一种共同的恶性祖细胞,该细胞分化为两种不同的细胞类型,并保持其恶性特征。

在1972 年 Spagnolo 和 Heenan提出碰撞瘤的诊断标准:

(1)必须存在两种组织结构及起源不同的肿瘤成分;

(2)这两个组成部分必须有一些分离,即使存在混合区域,但仍能确认为双重起源;

(3)在碰撞区域,还可观察到各种过渡模式,在诊断碰撞瘤前还应排除转移瘤。

碰撞瘤可发生在鞍区、食管、贲门、肝、子宫、卵巢、肾上腺等部位。碰撞瘤的组织学来源主要为上皮和间叶源性。因此,应将其与其他肿瘤如癌肉瘤(双相型肿瘤,既有上皮成分,主要为鳞状细胞癌和梭形成分)、复合肿瘤(单个肿瘤中混合两种不同的组织学模式)或肿瘤到肿瘤间转移等区分开来。碰撞瘤的发生极其罕见,文献中多为个案报道,其生物学行为不详。

2. 文献回顾

鳞状细胞癌是食管最常见的肿瘤,约占食管癌的90%,多位于食管中1/3。腺样囊性癌最常见于涎腺,发生在食管的腺样囊性癌较为罕见,多位于食管中1/3。食管未分化多形性肉瘤极为罕见,多位于食管中下段。文献中食管碰撞瘤多为两种肿瘤,食管碰撞瘤(鳞状细胞癌和腺样囊性癌)。食管碰撞瘤(鳞状细胞癌和平滑肌瘤)。食管碰撞瘤(鳞状细胞癌和神经内分泌癌)。食管碰撞瘤(鳞状细胞癌和平滑肌肉瘤)。食管碰撞瘤(鳞状细胞癌和小细胞癌)等的报道。而三种肿瘤比两种肿瘤的发生更少见。现有的文献有6例报道。1例小细胞癌、中分化腺癌和印戒细胞癌的三种肿瘤食管碰撞瘤。3例食管碰撞瘤(鳞状细胞癌、腺癌、小细胞癌)。1例发生于食管(鳞状细胞癌、纤毛腺癌、神经内分泌癌、肉瘤)的碰撞瘤。1例小细胞癌、腺癌、鳞状细胞癌的食管碰撞瘤。据文献报道食管碰撞瘤伴有多形性未分化肉瘤的中有两例报道。

3. 发病机制

这类肿瘤的发生机制尚不清楚,本病例这种生长方式是不是提示此类肿瘤的发生趋同(多克隆)假说提出两个或多个干细胞产生不同的分化系。Thompson等人对6例癌性肉瘤进行了克隆性研究。他们证明了每种肿瘤的癌性和肉瘤性成分都是单克隆的,这一证据支持了单一全能干细胞起源的假设。还有人提出即肉瘤成分是通过肿瘤化生过程从癌细胞中产生的。这类似于所谓的癌肉瘤发生的分化(单克隆)假说,该假说提出单个全能干细胞沿着单独的上皮细胞和间充质细胞系分化。从我们的案例中肿瘤之间明确的界限和免疫组织化学的标记更支持前者。但还需对大量样本的研究证实。

4.伴未分化肉瘤的食管碰撞瘤临床病理特征

病例都发生在老年男性患者,年龄58-64岁,临床表现主要是吞咽困难就诊,都发生在食管下1/3。肿瘤最大径1.5-8cm。临床上,无法诊断碰撞瘤,没有特殊的临床表现和影像学检查。诊断需手术后切除标本全面取材才能评估。经手术治疗后,预后好。文献中病例诊断时已有淋巴结转移,转移成分为腺癌,经手术和化疗后6个月后出现肝脏多发转移。文献中报道了三名患者均在食道切除术后不久出现播散性肿瘤复发,并在术后14个月内死于该病且转移瘤以小细胞癌为主。文献中的病例术后1月出现椎骨、肝脏、皮肤的转移,两个月零9天死于该疾病。碰撞瘤既有癌性成分又有肉瘤成分的碰撞瘤比全是癌成分的预后好。

5. 鉴别诊断

食管碰撞瘤不难诊断,诊断需手术后切除标本全面取材才能评估。

6.治疗及预后

由于此类病例报道较少,治疗与预后判断存在一定局限性,碰撞瘤既有癌性成分又有肉瘤成分的碰撞瘤比全是癌成分的预后好。具体有待收集更多病例行基因检测分析,才能逐步明确该类肿瘤的临床生物学类型和治疗预后。

参考文献:

1.Spagnolo D V,Heenan P J. Collision carcinoma at the esopha_gogastric junction: report of two case[J].Cancer,1980,46 ( 12) : 2702 - 2708..

2.Milne ANA, Carvalho R, van Rees BP, et al. Do collision tumors of the gastroesophageal junction exist? A molecular analysis. Am J Surg Pathol 2004;28:1492–8.

3.时潇洋, 高晓, 仲竹娟, 王前玉, 刘慧. 贲门三源性碰撞瘤1例并文献复习. 临床与实验病理学杂志. 2020;36(4):469-471. doi:10.13315/j.cnki.cjcep.2020.04.024

4.伴皮脂腺分化的腺样囊性癌和鳞癌构成的食管碰撞瘤1例并文献复习-闵志雪.pdf.

5.陈丽. 食管碰撞瘤. 中国癌症杂志. 1999;(4):91. doi:10.19401/j.cnki.1007-3639.1999.04.032

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)