首页 > 医疗资讯/ 正文

鼎湖山俯瞰。谢震霖/摄

4月的鼎湖山,凌晨还带着寒意,黄忠良已经走进了林子。他的脚步很轻,但每一步都踩得扎实。1982年,他从中南林学院(现中南林业科技大年夜学)卒业,被分派到了当时的中国科学院华南植物研究所鼎湖山树木园工作。

1956年6月30日,中国科学院华南植物研究所(中国科学院华南植物园前身)在广东肇庆建立鼎湖山国度级天然保护区,这是中国首个天然保护区,也是独一附属中国科学院的保护区。1979年,它与长白山、卧龙天然保护区一同成为中国首批参加结合国教科文组织“世界生物圈保护区收集”的成员。1978年,华南植物研究地点鼎湖山天然保护区设立广东鼎湖山丛林生态体系国度野外科学不雅测研究站(以下简称“鼎湖山站”),开展科学研究。

这里不仅孕育着1948种高等植物、277种鸟类和30多年未见的中华穿山甲,更见证了三代科研人员跨越半个世纪的逝世守。

他们的选择,成为解读中国生态文明扶植的一个鲜活样本。

那时,这里没有GPS,没有红外相机,科研靠的是双脚和眼睛。

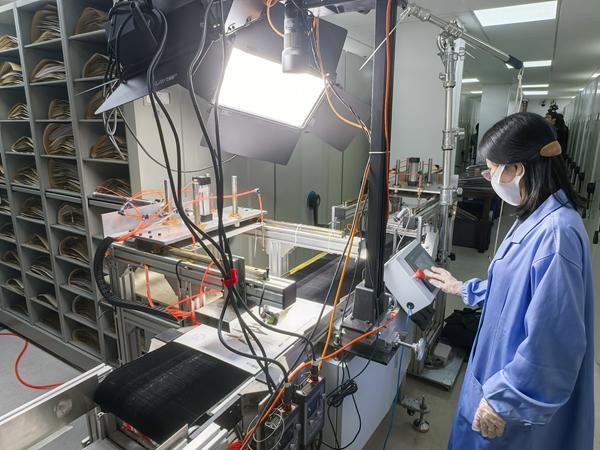

科研人员在处理植物标本。谢震霖/摄

“对鼎湖山的一草一木都管窥蠡测”

“这是格木,国度二级保护野生植物。”走在鼎湖山的山路上,黄忠良抬手一指,语气沉着。走了几步,他又停下,轻轻托起一片叶子展示给中青报·中青网记者:“鱼尾葵。”再往前,他掰开一截树枝,断面渗出红色汁液:“这是血桐,掰开了像(流)血一样。”

黄忠良的脑海里装着整座山的植物分布图。数十年来,他走遍鼎湖山的每一条沟壑,记录着每一片林地的变更。同事们称他为“活植物志”,因为他“对鼎湖山的一草一木都管窥蠡测”。

黄忠良重要从事基本性研究工作,作为重要人员,建立了鼎湖山丛林生物多样性监测样地体系,为后续研究者供给了经久不雅测数据。那些年,他主持制订了鼎湖山的治理条例和筹划,推动保护区治理走向规范化。他主编的《广东鼎湖山国度级天然保护区综合科学考察申报》,成为全国同类保护区的重要参考材料。

这座大年夜山就是他的实验室。

20世纪80年代的鼎湖山,科研前提十分简陋。黄忠良和同事们靠手写记录,用最原始的办法进行植被查询拜访。样地设在陡坡上,他们得扛着设备攀爬,雨天全身泥泞,好天汗出如浆。

曾经有一个去澳大年夜利亚深造的机会摆在黄忠良面前,奖学金都已获批,但推敲到鼎湖山当时人才紧缺,经由沉思熟虑,他最终选择留下。

与黄忠良差不多同期来到鼎湖山的,还有莫江明。1984年,刚大年夜学卒业的莫江明到鼎湖山树木园报到。那时的他不会想到,本身将在这片山林里度过整整40年的科研生活,成为中国丛林氮沉降研究的开辟者之一。

在外留学时代,莫江明研究“工资干扰下马尾松林生态体系的养分轮回”。他留意到,氮沉降研究在国外已是热点,但在国内尚属空白范畴。

1994年8月,莫江明带着样品和材料回到鼎湖山,决心弥补这一空白。2002年,他在鼎湖山建立了国内首个丛林氮沉降实验平台。这个平台后来参加了国际氮沉降不雅测网,成为全球氮沉降研究收集的重要节点。平台建成后,莫江明带领团队开端了经久不雅测工作。每周固准时光,他们都要到样地采集数据,风雨无阻。

这份保持最终结出丰富成果。莫江明先后在《天然》《科学》等国际学术期刊上揭橥论文200多篇,被其他期刊引用次数跨越1万次。2020年至2024年,他持续5年入选“中国高被引学者榜”生态学分类,并获国度天然科学奖二等奖1项以及广东省天然科学奖一等奖2项。

除了科研成果,更让莫江明骄傲的是,他培养了30多名研究生。这些学生中,有多位获得国度优良青年科学基金。

2024年,60岁的莫江明正式退休,但他建立的氮沉降实验平台仍在持续运行,天天产生着新的科研数据。

鼎湖山桫椤。谢震霖/摄

这些数据不仅记录着一片丛林的生态变更,更见证着一位科学家40年的执着逝世守。

用26年完成一场科学接力

在鼎湖山天然保护区,还有一对师徒,用26年的时光完成了一场科学接力。他们先后以第一完成人身份,分别获得2008年度和2023年度国度天然科学奖二等奖。

1997年,闫俊华成为周国逸招收的第一个研究生。仅用4年时光,他就完成了硕博连读并留园工作。2000年,师徒合作出版《生态公益林补偿理论与实践》,并合营获得广东省天然科学奖二等奖。

2006年,他们在《科学》杂志揭橥《成熟丛林泥土可持续积聚有机碳》,这是华南植物园首篇《科学》论文,获评2006年度中国基本研究十大年夜消息。2008年,周国逸团队牵头获国度天然科学奖二等奖;2018年,闫俊华团队牵头获广东省天然科学奖一等奖;2023年,闫俊华团队牵头再获国度天然科学奖二等奖。

这对师徒扎根鼎湖山,先后获得7项国度和省级科技嘉奖。他们的研究发明基于陆表地上部分固碳的估算,揣摸我国陆表固碳才能可能被低估50%,揭示季风气候下的特别固碳规律,这些成果直接办事于国度“碳中和”计谋,为全球气候变更研究供给了重要数据支撑。

科研人员的一线经验,也在反哺政策制订。

作为全国人大年夜代表,华南植物园主任任海的眼光始终聚焦于“人”与“天然”的均衡。

2023年全国两会时代,任海提交了一份特别建议:保存天然保护地内“永远根本农田”中的高质量耕地,避免“一刀切”式生态修复。这一提议源于他在野外考察中的发明——部分天然保护地的农田与生态红线重叠,可能影响平易近生与生物多样性。2024年,天然资本部等部委采取该建议,明白将此类耕地纳入生态红线同一监测体系,许可保存临盆属性,同时摸索地盘整治优化路径。

这些刹时,是她与鼎湖山的“同频共振”。

2024年全国两会,任海再次建言,整合动物园、海洋馆和野活泼物救护中间等迁地保护体系,建立同一的国度动物园治理体系,晋升动物福利标准。他提出,将来可构建“迁地与当场保护兼顾”的动物保护收集,这一假想被纳入相干部分筹划评论辩论。

正如中国人与生物圈国度委员会秘书长、中国科学院水生生物研究所研究员王丁所说的那样,鼎湖山作为中国科学院治理的天然保护区,具有“异常光鲜的特点”,特别是在科研和生态保护方面,都“取得了明显成果”。

“为国度的生态保护工作供给了有力的科学支撑。”王丁对中青报·中青网记者说。

鼎湖山木棉树。谢震霖/摄

90后年青人与鼎湖山“同频共振”

当旅客漫步林间与白鹇偶遇,或介入物候监测时,他们触摸的不仅是天然之美,更是生态体系的生命根子络。

在鼎湖山保护区的林间小径上,90后科普编辑何锦燕向记者展示一片“会飞的种子”。她让种子从指间天然落下,这片形似竹蜻蜓的植物种子便在空中扭转起来。作为保护区治理局科教科成员,她善于用细节打破人与天然的隔阂。面对镜头时,她坦言本身是“纯‘i人’”,曾因社交焦炙辗转多份工作,直到2021年踏入鼎湖山,“与植物为伴”成为治愈生活的良药。

何锦燕的手机里存着一段野猪在保护区内漫步的视频。画面固然晃荡,却捕获到了野活泼物最活泼的状况。“当时离它很近了。”如今,她仍习惯在林间立足,用手机记录一片新芽或一只飞鸟。

科研技巧的迭代正在重塑这里的生态监测方法。1982年,鼎湖山站建立第一个永远样地时,科研人员用纸笔记录每一株植物的地位。如今,工作人员手持“生命网格”App,可及时上传不雅测数据,体系主动生成分析申报。在生态监测中间的大年夜屏幕上,这款由华南国度植物园自立研发的应用正及时更新数据。它融合北斗定位、激光雷达扫描与专家体系,构建起三维动态的生物多样性监测收集。

标本馆的数字化处理室内,“银杉”标本治理体系正主动分拣新采集的标本。这套智能化平台实现了从接收挂号、压抑干燥到影像采集的全流程主动化,标本信息同步上传至华南国度植物园标本资本共享平台。

中国筹划也从这里走向世界。任海介入编制《全球植物保护计谋(2023-2030)》,并在第八届世界植物园大年夜会上分享植物保护的“中国经验”。

几十年来,鼎湖山的技巧改革持续推动。红外相机捕获到中华穿山甲的活动影像,无人机用于丛林巡查,人工智能帮助辨认火情,数据库实现了数字化治理。

但对守山的科研工作者而言,最基本的工作——巡山、记录、样地保护——始终弗成替代。

而鼎湖山站的科研实践早已跨越地区界线。1988年与美国伊利诺伊州立大年夜学建立首个国际合作项目;1992年,美国史密森研究院团队赞助其按国际标准规范永远样地扶植;2018年承办“国际经久生态研究收集将来十年计谋研究会”,成为全球生态研究的重要交换平台。

中青报·中青网记者 张渺来源:中国青年报

2025年04月28日 08版

- 上一篇:广西百色:种田也能“叫外卖”

- 下一篇:缓解过敏性结膜炎,应冷敷还是热敷?

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)