首页 > 医疗资讯/ 正文

论坛导读:阿尔茨海默病(Alzheimer’s Disease, AD)是一种隐匿起病、进行性进展的神经退行性疾病,其核心病理特征为β-淀粉样蛋白(Aβ)斑块和tau蛋白缠结。传统诊断依赖临床症状,但此时患者脑损伤已不可逆。在前不久,中国医学科学院发布的《中国2024年度重要医学进展》首次提出“AD可在症状出现前18年实现精准诊断”,标志着超早期筛查技术迈入新阶段。中国在AD超早期诊断领域取得全球领先成果,通过生物标志物检测(如Aβ、P-tau181、YWHAG)和影像技术创新,已实现症状前18年的精准预测。未来,技术的临床转化需突破成本与普及难题,而社会支持体系的完善将助力AD从“不可治”转向“可防可控”的慢性病管理模式。

阿尔茨海默病(AD)作为最常见的神经退行性疾病之一,以进行性认知功能衰退为核心特征。随着全球老龄化加剧,其发病率逐年攀升。根据最新发表的文献,中国60岁以上人群AD患者总数目前约为983万。早期患者临床症状轻微且缺乏特异性,易被忽视,给早期诊断带来困难。目前AD尚无特效治愈手段,但最新研究表明,超早期干预是延缓疾病进展、改善患者生活质量的关键。

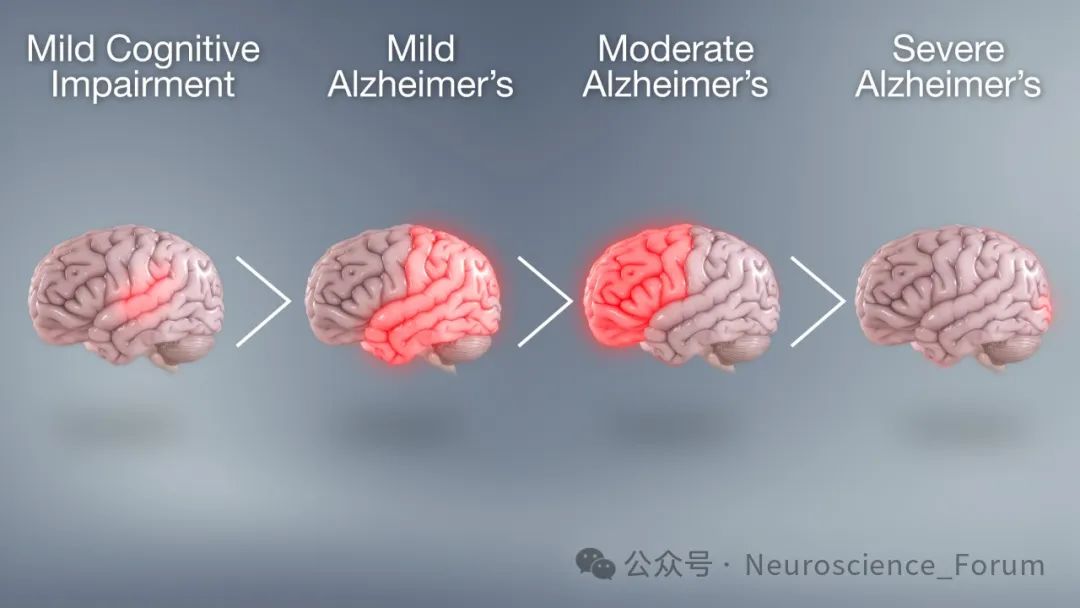

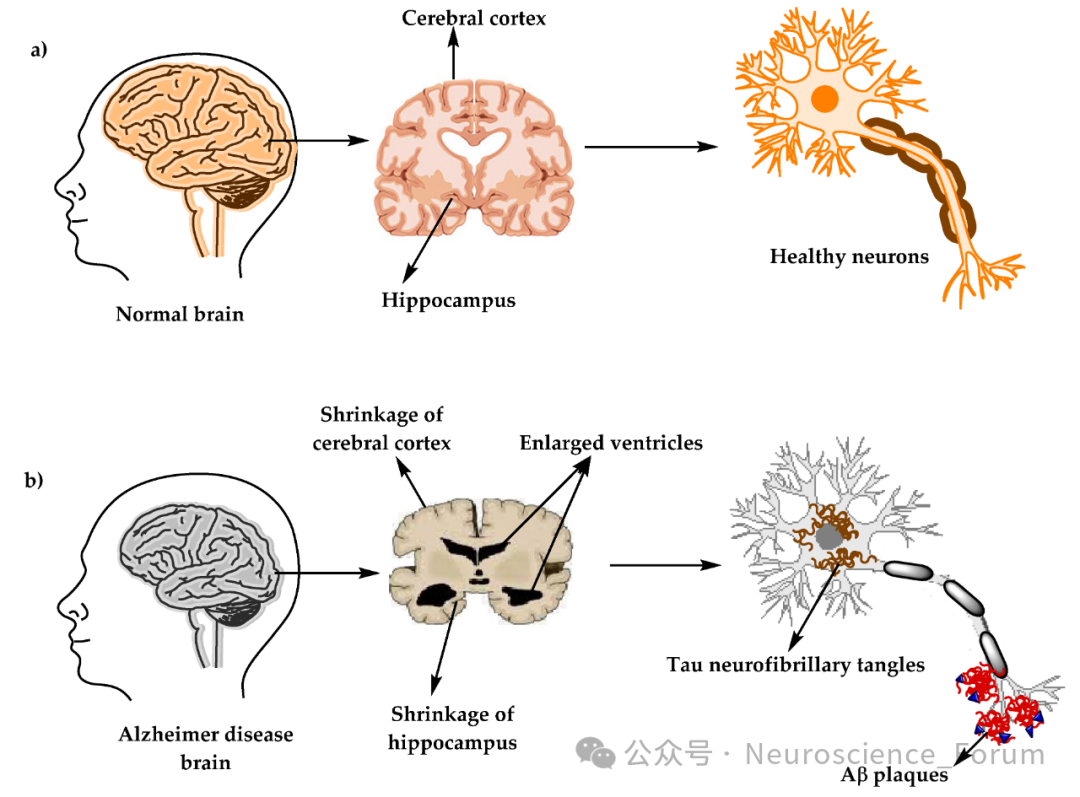

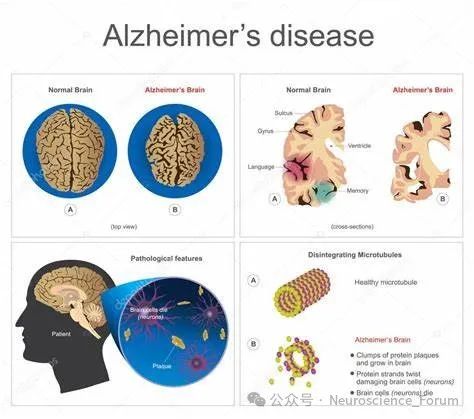

目前关于AD病程分为无症状期(超早期)、轻度认知障碍期和痴呆期。AD的病理进程始于临床症状出现的数十年前。β-淀粉样蛋白斑块和tau蛋白缠结在大脑中的积累是核心病理特征,这些变化可能在症状显现前18年就已开始。研究显示AD患者大脑中的β-淀粉样蛋白沉积最早可在症状出现前20年检测到。早期诊断技术为药物研发提供新思路。例如基于生物标志物分层的临床试验设计,可精准评估药物对特定病理阶段的疗效。超早期干预可延缓病理进展,例如:生活方式调整如地中海饮食、规律运动可降低AD风险,综合管理高血压、糖尿病等危险因素可减少80%痴呆风险。靶向药物应用如Aβ单抗药物(如多奈单抗)可使早期AD患者认知衰退减缓35%,而针对无症状期的AHEAD 3-45临床试验正探索预防性用药潜力。

超早期诊断的核心技术

血液生物标志物检测

通过高灵敏度免疫分析平台检测血液中磷酸化tau蛋白(P-tau181)和神经胶质原纤维酸性蛋白(GFAP)的浓度变化。P-tau181可在症状出现前20年升高,其特异性高达89%~98%,而GFAP则能提前10年预警AD风险。

血液检测虽然具有微创且操作便捷的优势,但在血液中寻找疾病的生物标志物依然面临很大挑战。目前关于AD血液生物标志物在普通人群中的临床有效性的证据仍然是有限的。一项来自瑞典的2148名无痴呆老年人队列中进行了长达16年的随访研究,评估了6种AD血液生物标志物(aβ42/aβ40和p-tau 217 , p-tau181 ,总tau,NfL,GFAP)对全因性和AD痴呆的风险和预测性能。在多校正Cox回归模型中,p-tau181、p-tau217、NfL和GFAP基线水平升高与全因性痴呆和AD痴呆风险显著增加相关,显示出非线性剂量反应关系。p-tau181、p-tau217、NfL和GFAP浓度升高对10年全因性痴呆和AD痴呆表现出很强的预测性能,阴性预测值超过90%,但阳性预测值(PPV)较低。研究结果表明这些生物标记物有可能在社区环境中排除即将发生的痴呆,但它们可能需要与其他生物或临床标记物结合起来用作筛查工具。

影像学技术

利用PET/MR设备,结合示踪剂显影β-淀粉样蛋白斑块和tau蛋白缠结,可在症状出现前10-15年发现病理变化。脑结构定量分析通过磁共振成像(MRI)评估海马体萎缩、脑室体积扩大等结构变化,结合脑白质高信号指标,预测认知衰退风险。

国内一项大型研究对中老年人进行了20 年的跟踪调查,使用了常规的脑部扫描、脊髓穿刺和其他测试对与AD相关的生物标志物进行了研究。这是迄今为止世界上规模最大、随访时间最长的反映AD诊断前生物标志物变化的纵向队列研究。该研究结果显示,在AD组与认知正常组的生物标志物出现差异的先后顺序和时间点分别为:Aβ(诊断前18年)、Aβ 42/40(诊断前14年)、p-tau 181(诊断前11年)、t-tau(诊断前10年)、NfL(诊断前9年)、海马萎缩(诊断前8年)、认知减退(诊断前6年)。

重点筛查人群

遗传高风险人群

家族性AD基因携带APP、PSEN1或PSEN2基因突变者,发病风险显著升高。APOEε4等位基因阳性者,是散发性AD的主要遗传风险因素。

代谢性疾病

高血压、糖尿病、高血脂等代谢异常患者可导致脑血管损伤和神经炎症,加速AD病理进程。

肥胖人群BMI≥30的女性患AD风险比正常体重者高21%。

生活方式与健康状态高危人群

低教育水平与社交缺乏者的人群认知储备较低,AD风险更高。长期吸烟、酗酒或缺乏运动等不良生活习惯与AD风险呈正相关。抑郁症或睡眠障碍患者可促进Aβ沉积。

中老年人群

AD发病率随年龄增长显著上升,60岁以上人群患病率约5%,85岁以上达30%。轻度认知障碍(MCI)患者约50%的MCI患者会进展为AD,需定期筛查。

筛查策略与临床应用

针对高风险人群(如家族性AD基因携带者、高龄人群),定期生物标志物检测结合认知训练、健康管理,可显著降低发病风险。超早期干预(如生活方式调整、药物试验)可延缓病理进展,改善患者生活质量。

分层筛查

一级筛查(高危人群):通过血液检测(如P-tau181、GFAP)和基因检测初步筛选。

二级筛查(疑似病例):结合PET/MR影像和脑脊液检测(Aβ42、tau蛋白)确诊。

动态监测

高风险人群每年进行一次认知评估和生物标志物检测。通过智能穿戴设备监测步态、语言模式,实时分析认知功能变化。通过分析语音、行为、微表情等多模态数据,结合大语言模型技术,提升了早期筛查的准确率。

存在的问题与展望

-

现有血液标志物还需要在多中心、大规模队列中验证稳定性,降低假阳性率。需要进一步整合Aβ、tau、YWHAG等标志物,提升诊断特异性。

-

PET/MR等高端设备成本高,目前在基层存在普及难题。

-

构建“记忆门诊”网络,推动早期筛查纳入老年体检项目。政策层面需加速创新药物医保覆盖,并加强公众对AD的认知教育。

-

推动早期筛查纳入老年体检项目,加强公众教育以消除“痴呆羞耻感”。智能穿戴设备监测步态、语言模式,结合AI预警系统实现居家筛查。

结论

AD超早期诊断技术已实现症状前10-20年的精准预测,重点筛查人群需覆盖遗传、代谢及生活方式高危者。尽管技术仍需验证,但其应用前景为延缓疾病进展、改善患者生存质量提供了新希望。未来通过技术整合优化及社会协作,AD有望从“不可治”转向“可防可控”的慢性病管理模式。

参考文献

- Liang C, et al. Plasma GFAP, NfL, and p-tau181 levels as early biomarkers of dementia in Chinese adults: Shenzhen community cohort study. Aging Clin Exp Res. 2025 Mar 26;37(1):105. doi: 10.1007/s40520-025-03001-y.

- Arslan B, et al. Blood-based biomarkers in Alzheimer's disease - moving towards a new era of diagnostics. Clin Chem Lab Med. 2024 Jan 23;62(6):1063-1069. doi: 10.1515/cclm-2023-1434.

- Jia J, et al. Biomarker Changes during 20 Years Preceding Alzheimer's Disease. N Engl J Med. 2024 Feb 22;390(8):712-722. doi: 10.1056/NEJMoa2310168.

- Göschel L, et al. Plasma p-tau181 and GFAP reflect 7T MR-derived changes in Alzheimer's disease: A longitudinal study of structural and functional MRI and MRS. Alzheimers Dement. 2024 Dec;20(12):8684-8699. doi: 10.1002/alz.14318.

- Lu Y, et al. Changes in Alzheimer Disease Blood Biomarkers and Associations With Incident All-Cause Dementia. JAMA. 2024 Oct 15;332(15):1258-1269. doi: 10.1001/jama.2024.6619.

- Mitolo M, et al. Association between blood-based protein biomarkers and brain MRI in the Alzheimer's disease continuum: a systematic review. J Neurol. 2024 Nov;271(11):7120-7140. doi: 10.1007/s00415-024-12674-w.

- Grande G, et al. Blood-based biomarkers of Alzheimer's disease and incident dementia in the community. Nat Med. 2025 Mar 26. doi: 10.1038/s41591-025-03605-x.

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)