首页 > 医疗资讯/ 正文

前言:近年来,随着核苷(酸)类似物(NAs)和干扰素等药物的广泛应用,国内外指南对于慢性乙型肝炎(乙肝)抗病毒治疗的适应证均已逐步放宽。2021年,中国慢性乙肝领域首个原研的口服抗病毒药物--艾米替诺福韦(TMF)上市,为广大慢性乙肝患者带来新选择。我们欣喜地发现,中国肝病/感染领域的研究进展、诊疗理念等正在发生日新月异的变化。

为帮助学界和业界同仁及时了解最新、最热的肝病领域学术研究进展和动态,北京医药科学技术发展协会联合肝胆相照平台特别打造全新栏目——“沐语新声”。

近日,第34届亚太肝病学会年会(APASL 2025)在北京国家会议中心隆重举行。会议期间,中南大学湘雅医院黄燕教授团队、河北医科大学第三医院赵彩彦教授团队关于TMF有两项新成果发布,肝胆相照平台特邀两位教授分享研究成果与心得体会,现整理如下。

肝胆相照:第34届亚太肝病学会年会(APASL 2025)于2025年3月26-30日在北京国家会议中心隆重举行。我们了解到,您的团队有一项TMF应用于乙肝肝硬化人群的研究被在2025 APASL会上公布。能否请您介绍一下这项研究?

黄燕教授:TMF作为中国原研的慢乙肝口服抗病毒药物,在《慢性乙型肝炎防治指南(2022年版)》中主要推荐用于普通的慢乙肝(CHB)患者,而对于肝硬化患者尚未进行推荐。然而,在临床实践中,我们会遇到大量的肝硬化患者。TMF在CHB患者中已显示出良好的疗效和安全性,那么在肝硬化患者中的疗效与安全性如何呢?考虑到TMF在此类人群中的相关数据较为欠缺,本研究旨在评估TMF在真实世界中用于乙肝肝硬化人群的有效性和安全性,并将其结果与富马酸丙酚替诺福韦(TAF)进行比较。

【研究方法】

这项回顾性、前瞻性研究在湖南省10个研究中心开展,研究中接受TMF治疗的乙肝肝硬化患者被分为初治(TN)组和伴有低病毒血症的经治(TE)组,并通过倾向评分匹配法(PSM)纳入TAF治疗患者。共有606名符合纳入标准的受试者被分为两组:TMF组(n=304)和TAF组(n=302)。评估治疗48周期间的病毒学应答(VR,HBV DNA<10 IU/mL)率、ALT复常率、肝硬度值(LSM)、肾功能参数、血脂谱及FIB-4评分。

【研究结果】

在第24周和第48周,TMF组的病毒学应答率分别为63.2%和85.7%,TAF组分别为59.3%和82.4%(P > 0.05)。在TN和伴有低病毒血症的TE患者中,两组的病毒学应答率相似。

TMF组的ALT复常率为86.8%(264/304),TAF组为84.1%(254/302)(P=0.26)。

TAF组的总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平略有升高,而TMF组未观察到这种情况(P=0.15),说明TMF对于血脂的影响相对更小。

两组从基线到第48周的肾功能指标,包括血清肌酐和估算肾小球滤过率,均无显著变化。两组的LSM值和FIB-4评分均显著降低,说明抗病毒治疗不仅能够抑制病毒复制,使肝功能恢复正常,对于肝硬化同样具有显著的改善作用。

【研究结论】

TMF和TAF在乙肝肝硬化患者中均具有显著的抗病毒效果,并能改善肝纤维化。两者对血脂的影响较小,建议定期监测血脂谱,尤其需要观察是否有心血管事件的发生。

肝胆相照:在您看来,这项研究有何意义?结合研究结果,您如何看待TMF在我国应用的临床价值?

黄燕教授:该研究填补了TMF三期临床和真实世界研究的数据空白。我们知道,新型药物在上市后的应用需要临床证据的支撑,此前TMF的应用场景主要针对普通CHB患者,而在真实世界中,患者人群更加复杂,肝硬化患者及合并其他内科疾病的CHB患者比例较高,该研究基于真实世界前瞻性队列研究的数据,显示了TMF对乙肝肝硬化患者具有良好的疗效,能够帮助医生更好地制定治疗方案,为临床医生在乙肝肝硬化患者中使用该药物提供了证据支撑,增强了医生的用药信心。

在临床应用方面,本研究结果表明,TMF在疗效和安全性方面与国外原研的TAF相似,为临床医生提供了更多证据。未来研究的重点应关注乙肝相关肝硬化失代偿患者,此类患者在国内的数量众多且情况复杂,存在多种并发症,探究TMF能否应用于该人群对拓展其临床应用范围意义重大。

肝胆相照:第34届亚太肝病学会年会(APASL 2025)于2025年3月26-30日在北京国家会议中心隆重举行。我们了解到,您的团队有一项TMF应用于HBV相关终末期肝病(HBV-ESLD)人群的研究被在会上公布。能否请您介绍一下这项研究?

赵彩彦教授:HBV-ESLD病情重、发展快、病死率高,是感染肝病科面临的巨大挑战。改善此类患者的生存率涉及多个方面,其中之一便是快速高效控制病毒。本研究旨在评估TMF相较于恩替卡韦(ETV)治疗HBV-ESLD患者的疗效、安全性和预后。

【研究方法】

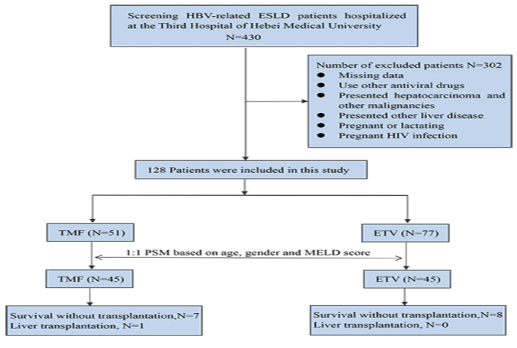

这项前瞻性队列研究在河北医科大学第三医院开展,共纳入128例HBV-ESLD患者,接受TMF(n=51)或ETV(n=77)治疗。根据年龄、性别和基线MELD评分,按1:1进行匹配。最终,每组各纳入45例患者。主要终点为总死亡率。次要终点包括生化反应、凝血功能、病毒学反应、预后评分模型、并发症和安全性指标。所有参与者在第24周和第48周接受随访评估。

图1. 研究流程图

【研究结果】

主要结果:TMF组和ETV组在第24周和第48周的总死亡率无显著差异。此外,两组肝细胞癌(HCC)的累积发生率也无显著差异(P=0.396)。

次要结果:

➤ 生化指标改善:在TMF组,24周时白蛋白(ALB)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天冬氨酸氨基转移酶(AST)、总胆红素(TBIL)、甲胎蛋白(AFP)及国际标准化比值(INR)较基线显著降低(P<0.05),凝血酶原活动度(PTA)显著升高(P<0.05);而ETV组在24周时未见显著改善,提示TMF治疗在短期内即可见到生化指标的改善。

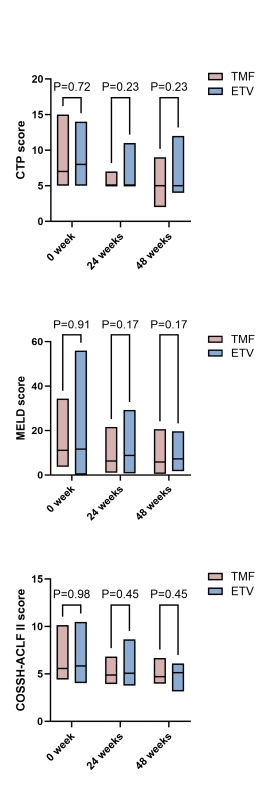

➤ 预后评分模型:在TMF组,Child-Turcotte-Pugh(CTP)评分、MELD评分和 COSSH-ACLF II评分在第24周和第48周均显著改善(P<0.05),反映出肝病严重程度降低、储备功能的改善。在ETV组,CTP评分和COSSH-ACLF Ⅱ评分仅在第48周才有明显改善。提示TMF组肝脏储备功能改善的速度和程度优于ETV组。

图2. TMF组和ETV组在预后评分模型变化方面的比较

➤ 病毒学应答:TMF组的HBV DNA载量大幅下降,病毒检测不到的比例从基线时的8.8%显著增加到第24周的75.9%,并在第48周保持在81.0%的较高水平。

➤ 并发症与安全性:在第24周,ETV组腹水发生率显著高于TMF组(P<0.05)。两组在其他ESLD相关并发症(如肝性脑病或胃肠道出血)方面无显著差异(P> 0.05)。在肾脏安全性方面,两组第24周和第48周血清肌酐水平超过正常上限的发生率无显著差异(P>0.05),表明TMF和ETV的肾脏安全性相当。

【研究结论】

基于其高效、强效、速效的特点,TMF是治疗HBV-ESLD的有效选择,其安全性与ETV相似。

后续我们会延长随访时间,纳入更多临床研究中心和入组病例,希望在不久的将来能够提供给广大同道例数更多、证据更为充足的数据,与广大同道加强交流,共同提高临床HBV-ESLD的诊疗水平。

肝胆相照:在您看来,这项研究有何意义?您如何看待TMF在HBV-ESLD人群中的应用价值?

赵彩彦教授:临床研究和工作的最终目标是解决临床患者问题。对于ESLD,我们的目标是降低病死率、提高生活质量。对于HBV-ESLD而言,高效、速效、安全的抗病毒治疗是其中的重要环节。当前,国内最新CHB相关指南共识中推荐的一线抗病毒药物包括ETV、TDF、TAF以及TMF。其中,TMF作为我国原研的CHB一线口服抗病毒药物已引起广泛关注。临床III期和真实世界数据表明,其高效、速效、安全的抗病毒疗效能满足HBV-ESLD高效、快速降病毒的目标,但目前仍缺乏TMF在HBV-ESLD真实世界中的高质量数据。

该研究可为临床医生提供更多证据,助力降低HBV-ESLD患者的病死率。研究结果显示,TMF用于HBV-ESLD患者优势明显,能够高效、快速地降低HBV DNA,改善肝脏生化学指标,改善反映肝脏储备功能和预后的评分指标。随着多中心数据汇总和更长时间随访,其有望提供更具价值、证据级别更高的数据。

TMF作为我国自主研发的I类新药,当前已纳入医保体系,从药物的可及性、成本效益方面为临床医生提供了较好的支撑。未来,我们将开展高效抗病毒治疗对于HBV-ESLD成本效益的相关研究,期望以此研究为HBV-ESLD患者提供更好的治疗选择,也为我国肝病领域实现高效治疗与本土创新的双重目标注入重要动力。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)